名録音を聴く

シューマン:交響曲第1番 変ロ長調 作品38「春」

バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団 1960年10月31日録音

演奏としては些か燃焼度が低いような気はするのですが、録音的には3次元的な音場感を何とか追求しようとしたジョン・マックルーアの執念のようなものが刻み込まれています。

演奏としては些か燃焼度が低いような気はするのですが、録音的には3次元的な音場感を何とか追求しようとしたジョン・マックルーアの執念のようなものが刻み込まれています。

ステレオ録音に関してはDeccaやRCAに大きく水を開けられたColumbiaがその遅れを必死に取り戻そうとした意気込みが感じられ、それが十分に結実しはじめていることが窺えます。ColumbiaはDeccaやRCAに較べると録音が悪いと思っておられる方は少ないのですが、そう言う方に一度は虚心坦懐に耳を傾けて欲しい録音です。

ベートーベン:弦楽四重奏曲第14番 嬰ハ短調 OP.131

ジュリアード弦楽四重奏団:1960年3月28日&4月1日、4日録音

後期のベートーベンの弦楽四重奏曲に求められる最低限のハードルはベートーベンが耽溺した新しい和声の響きを繊細に、そして精緻に再現することです。ホールトーン込みの響きでごまかせば、そこからはベートーベンが耽溺した響きの実態は消えてしまいかねません。

後期のベートーベンの弦楽四重奏曲に求められる最低限のハードルはベートーベンが耽溺した新しい和声の響きを繊細に、そして精緻に再現することです。ホールトーン込みの響きでごまかせば、そこからはベートーベンが耽溺した響きの実態は消えてしまいかねません。

そう考えれば、このジュリアードによる演奏と録音は最適です。

ガーシュイン:ピアノ協奏曲

アーサー・フィードラー指揮 (P)アール・ワイルド ボストン・ポップス・オーケストラ 1961年5月17日録音

この録音は、59年に録音した「ラプソディー・イン・ブルー」等と並んで、RCAを代表する優秀録音だと言えそうです。

この録音は、59年に録音した「ラプソディー・イン・ブルー」等と並んで、RCAを代表する優秀録音だと言えそうです。

とりわけ、後のデジタル時代の優秀録音でしか実現していなかったと思われている空間表現が、既に50年代の後半で実現していたという事実には驚かされます。

ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 作品95(B.178)「新世界より」

フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1957年11月9日録音

超有名作品だけに、過去の録音を振り返ってみると百花繚乱ですが、演奏面においても録音面においても一つの頂点を築いています。とりわけ、オーケストラの一つ一つの楽器の響きリアリティは群を抜いています。もちろん、ホールトーンという音場感はあまり指揮されなかった時代ですから、その面の不満はあるかもしれませんが、今流行のふわりとした実体感の薄い録音よりははるかに音楽を聞く楽しみが伝わってきます。

超有名作品だけに、過去の録音を振り返ってみると百花繚乱ですが、演奏面においても録音面においても一つの頂点を築いています。とりわけ、オーケストラの一つ一つの楽器の響きリアリティは群を抜いています。もちろん、ホールトーンという音場感はあまり指揮されなかった時代ですから、その面の不満はあるかもしれませんが、今流行のふわりとした実体感の薄い録音よりははるかに音楽を聞く楽しみが伝わってきます。

ドヴォルザーク:交響曲第8番 ト長調 作品88

イシュトヴァン・ケルテス指揮 ロンドン交響楽団 1963年2月22日~26日録音

Deccaの金看板であるケネス・ウィルキンソン(Kenneth Wilkinson)の手になるものではなくて、Arthur Lilley(アーザー・リレイと読むのかな?)の手になる録音なのですが、オーケストラの一つ一つの楽器の響きがしっかり捉えられています。そう言う意味では、この時代のDecca派黄金期だったのでしょう。また、ケルテスとロンドン響との全集の中でも、シンフォニストとしてのドヴォルザークの姿最も明確に示してくれている演奏です。

Deccaの金看板であるケネス・ウィルキンソン(Kenneth Wilkinson)の手になるものではなくて、Arthur Lilley(アーザー・リレイと読むのかな?)の手になる録音なのですが、オーケストラの一つ一つの楽器の響きがしっかり捉えられています。そう言う意味では、この時代のDecca派黄金期だったのでしょう。また、ケルテスとロンドン響との全集の中でも、シンフォニストとしてのドヴォルザークの姿最も明確に示してくれている演奏です。

サン=サーンス:交響曲第3番ハ短調 Op.78「オルガン付き」

シャルル・ミンシュ指揮 ボストン交響楽団 1959年4月5日~6日録音

これを凌ぐほどの演奏は今でもなかなかないではないか!!と思わせる力があります。とりわけ、オルガンが入ってきてからの絢爛豪華なオケの響かせ方は、さすがはミンシュだ!!と拍手をおくりたくなります。そして、そのオルガンの迫力ある響きを見事にとらえきったルイス・レイトンの腕前には脱帽です。

これを凌ぐほどの演奏は今でもなかなかないではないか!!と思わせる力があります。とりわけ、オルガンが入ってきてからの絢爛豪華なオケの響かせ方は、さすがはミンシュだ!!と拍手をおくりたくなります。そして、そのオルガンの迫力ある響きを見事にとらえきったルイス・レイトンの腕前には脱帽です。

プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第3番 ハ長調 Op.26

(P)バイロン・ジャニス:キリル・コンドラシン指揮 モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団 1962年6月録音

これはMercuryが1962年に、ソ連まで35mm磁気録音が可能な機機材一式を持ち込んで現地録音したもので、数あるMercury録音の中でも指折りの優秀な録音です。そして、その優秀録音への自信は片面15分ほどの収録として贅沢なカッティングを行った高音質オーディオファイル盤としてリリースしたことからも窺えます。

これはMercuryが1962年に、ソ連まで35mm磁気録音が可能な機機材一式を持ち込んで現地録音したもので、数あるMercury録音の中でも指折りの優秀な録音です。そして、その優秀録音への自信は片面15分ほどの収録として贅沢なカッティングを行った高音質オーディオファイル盤としてリリースしたことからも窺えます。

ジャニスのピアノの響きが見事にとらえられているのは当然なのですがソ連のオケの真の響きを知る上でも貴重な録音です。何といってもその頃のソ連の録音のクオリティは酷かったからです。そして、その状況は1964年にソ連が国営のMelodiyaを立ち上げても基本的には大きな変化はなかったので、その価値は非常に大きいといえます。

チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 作品23

(P)ヴァン・クライバーン:キリル・コンドラシン指揮 RCA交響楽団 1958年5月30日録音

ピアノ・コンチェルトの録音はオケとピアノのバランスが難しいのですが、この録音は個々の場面では不満は残る部分はあるものの、そのバランスが素晴らしいことは間違いありません。

ピアノ・コンチェルトの録音はオケとピアノのバランスが難しいのですが、この録音は個々の場面では不満は残る部分はあるものの、そのバランスが素晴らしいことは間違いありません。

「チャイコフスキー国際コンクール」の優勝によって一躍時の人となり、その結果急遽行われたこの録音は言いしれぬ重圧をクライヴァーンに与えたはずです。そう言う極限の緊張状態の中でRCAの録音スタッフが果たした役割は極めて大きかったのです。

リヒャルト・シュトラウス:交響詩「ドン・キホーテ」 作品35

ジョージ・セル指揮 (Cello)ピエール・フルニエ クリーブランド管弦楽団 1960年10月28日~29日録音

Epicレーベルの録音はあまり評判がよくないのですが、それは国内盤を発売した「CBS SONY」の責任が大きいです。実際は、オーケストラの各楽器は艶やかに一つ一つ丁寧に捉えられていますし、フルニエのチェロはその息づかいまでが伝わるような録音に仕上がっています。

Epicレーベルの録音はあまり評判がよくないのですが、それは国内盤を発売した「CBS SONY」の責任が大きいです。実際は、オーケストラの各楽器は艶やかに一つ一つ丁寧に捉えられていますし、フルニエのチェロはその息づかいまでが伝わるような録音に仕上がっています。

これほどの録音をあそこまで劣化させて国内盤を作った「CBS SONY」の罪は大きいと言わざるを得ません。

チャイコフスキー:交響曲第6番 ロ短調 作品74「悲愴」

ジャン・マルティノン指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1958年3月31日~4月6日録音

これを悲愴のベストに推す人も多いのですが、もう一つ注目すべきは、録音のクオリティの高さです。デッカの名プロデューサー、カルショーによる録音なのですが、彼はこの時期ショルティを起用してのリングの録音も始めており、まさに油乗り切った時代の仕事です。

これを悲愴のベストに推す人も多いのですが、もう一つ注目すべきは、録音のクオリティの高さです。デッカの名プロデューサー、カルショーによる録音なのですが、彼はこの時期ショルティを起用してのリングの録音も始めており、まさに油乗り切った時代の仕事です。

広大な音場の中で一つ一つの楽器がこれほども生々しくとりこまれている様な録音は今の時代も数えるほどしかないような気がします。いったいレコード業界はこの半世紀、何をしていたのでしょうか?

ショパン:バラード集(全4曲)

(P)アルフレッド・コルトー:1933年7月6日~7日録音

これを名録音と紹介すれば多くの方は「何を考えているんだ!」と思われることでしょう。確かに、オーディオ的観点から言えば30年代のSP盤録音などは視野にはいるはずもありません。

これを名録音と紹介すれば多くの方は「何を考えているんだ!」と思われることでしょう。確かに、オーディオ的観点から言えば30年代のSP盤録音などは視野にはいるはずもありません。

しかし、録音というものはあくまでも音楽を聞くための手段だとすれば、30年代前半のSP盤の時代にあってここまでのクオリティを確保していたという事実は一度は振り返ってみる必要があるはずです。この時代から90年近い時間が経過したのですが、その間に音楽を聞くための手段としてのオーディオはどれほど進化したのでしょうか?

ラフマニノフ:パガニーニの主題による狂詩曲 作品43

(P)アルトゥール・ルービンシュタイン:フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1956年1月16日録音

1956年録音とは思えないほどの極めて優秀な録音だと言うことです。それぞれが好き勝手に演奏しているような緊迫感がただよう中で、これほど見事にオケとピアノのバランスを保ちながら、それぞれの響きの指向するものをワンポイント的な録音でとらえていたというのは驚嘆に値します。

1956年録音とは思えないほどの極めて優秀な録音だと言うことです。それぞれが好き勝手に演奏しているような緊迫感がただよう中で、これほど見事にオケとピアノのバランスを保ちながら、それぞれの響きの指向するものをワンポイント的な録音でとらえていたというのは驚嘆に値します。

ルービンシュタインは録音に際しては我が儘で協力的でなかったにもかかわらず、結構優秀な録音が残っているのが不思議です。(^^;

サン=サーンス:交響曲第3番ハ短調 Op.78「オルガン付き」

ポール・パレー指揮 (Org)マルセル・デュプレ デトロイト交響楽団 1957年10月12日録音

1957年10月とクレジットされていますから、まさにステレオ録音の黎明です。にもかかわらず、この切れば血が出そうなほどの生々しさはどうでしょう。昨今は、DSDで「5.6MHz」だの「11.2MHz」だのと言っても、実際の音を聞いてみればみんな「ヘタレ」です。これほどまでに骨太で腰の据わった、それでいながら一つ一つの楽器の音を生々しくとらえているような録音とは滅多に出会えません。

1957年10月とクレジットされていますから、まさにステレオ録音の黎明です。にもかかわらず、この切れば血が出そうなほどの生々しさはどうでしょう。昨今は、DSDで「5.6MHz」だの「11.2MHz」だのと言っても、実際の音を聞いてみればみんな「ヘタレ」です。これほどまでに骨太で腰の据わった、それでいながら一つ一つの楽器の音を生々しくとらえているような録音とは滅多に出会えません。

レスピーギ:ローマの松

フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1959年10月24日録音

未だ暗さから抜けきっていない薄明かりの中を静かに行軍するローマ軍団の凄みが最弱音の世界で描かれ、そこにやがて朝の光が差しむとそのローマ軍団の甲冑が黄金に燦然と輝く場面への転換の見事さは「まあ聞いてください」と言うしかありません。

未だ暗さから抜けきっていない薄明かりの中を静かに行軍するローマ軍団の凄みが最弱音の世界で描かれ、そこにやがて朝の光が差しむとそのローマ軍団の甲冑が黄金に燦然と輝く場面への転換の見事さは「まあ聞いてください」と言うしかありません。

そして、このクオリティが、ほとんど一発録りに近い形で実現しているところに、このコンビの恐るべき実力を見せつけられる思いがします。

ラヴェル:ボレロ

ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 1956年1月23日録音

この56年録音のリビング・ステレオは楽器の響きをクリアにとらえていて素晴らしいのですが、曲の冒頭と最後のクライマックスとの間のダイナミックレンジは比較的狭めに設定されているようです。

この56年録音のリビング・ステレオは楽器の響きをクリアにとらえていて素晴らしいのですが、曲の冒頭と最後のクライマックスとの間のダイナミックレンジは比較的狭めに設定されているようです。

オーディオマニアには物足りないかもしれませんが、一般家庭のオーディオ機器では、このくらいの設定の方が気持ちよく音楽が聴けるのではないでしょうか。

シベリウス:交響曲第2番 ニ長調 op.43

ポール・パレー指揮 デトロイト交響楽団 959年1月17日録音

作曲家でもあったフルトヴェングラーは他人の作品であっても、それを自分が納得がいくように自由に操って見せました。それに対して、、同じく作曲家でもあったパレーは作品に対して「指揮者は余計なことはするな!」というスタンスを取り続けていました。

作曲家でもあったフルトヴェングラーは他人の作品であっても、それを自分が納得がいくように自由に操って見せました。それに対して、、同じく作曲家でもあったパレーは作品に対して「指揮者は余計なことはするな!」というスタンスを取り続けていました。

しかし、パレーはフルトヴェングラー的なものとは真逆の位置で突っ切っる事で怖ろしいまでのパワーに満ちた音楽が存在出来ることを彼は証明して見せました。

この作品でいつも問題となるのは最終楽章の構成の弱さなのですが、パレーはシベリウスを疑うことなくシベリウスが成し遂げようとした「交響的営み」を実現することに全力を傾注します。そう言うパレーのチャレンジをマーキュリーの録音は見事にとらえきっています。

プロコフィエフ:ヴァイオリン協奏曲第2番 ト短調 Op.63

(Vn)ヤッシャ・ハイフェッツ:シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 1959年2月23~25日録音

ヴァイオリン演奏に関しては何も言うことはないでしょう。そこには、この作品に必要な完璧な美しが存在するだけであり、その「美」をこの録音は見事にとらえきっています。もちろん、それを支えるミンシュの指揮とボストン響の伴奏は、陳腐な言い回しで申し訳ないのですがまさに「自家薬籠中」のものだと言うしかないほどに見事なものです。

ヴァイオリン演奏に関しては何も言うことはないでしょう。そこには、この作品に必要な完璧な美しが存在するだけであり、その「美」をこの録音は見事にとらえきっています。もちろん、それを支えるミンシュの指揮とボストン響の伴奏は、陳腐な言い回しで申し訳ないのですがまさに「自家薬籠中」のものだと言うしかないほどに見事なものです。

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35

フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1960年2月8日録音

この録音は明らかにライナーの意志と言うよりはレーベル(RCA)側の意向で実現したものと見るべきでしょう。それでは、そのレーベルの意向とは何かと言えば、おそらくはステレオ盤の魅力を世に広めるための「広告塔」として、つまりは「Living Stereo」シリーズの「目玉」として、このコンビによる「シェエラザード」が必要だったのでしょう。

この録音は明らかにライナーの意志と言うよりはレーベル(RCA)側の意向で実現したものと見るべきでしょう。それでは、そのレーベルの意向とは何かと言えば、おそらくはステレオ盤の魅力を世に広めるための「広告塔」として、つまりは「Living Stereo」シリーズの「目玉」として、このコンビによる「シェエラザード」が必要だったのでしょう。

ですから、録音のクオリティに関しては何の文句もつけようがありません。

ムソソルグスキー:展覧会の絵(ラヴェル編曲)

フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1957年12月7日録音

シカゴ交響楽団と言えば、なんと言っても金管楽器群のパワーが特筆されます。これは、彼らの本拠地であるオーケストラホールの残響が極めて短く、その短所を補うためにやむなく「強力」になったという言い伝えもあるのですが、トランペットの「アドルフ・ハーセス」に代表されるような名手がずらりと並んでいます。このブラスセクションの威力は「展覧会の絵」のような作品だと、たっぷりと堪能することができます。

シカゴ交響楽団と言えば、なんと言っても金管楽器群のパワーが特筆されます。これは、彼らの本拠地であるオーケストラホールの残響が極めて短く、その短所を補うためにやむなく「強力」になったという言い伝えもあるのですが、トランペットの「アドルフ・ハーセス」に代表されるような名手がずらりと並んでいます。このブラスセクションの威力は「展覧会の絵」のような作品だと、たっぷりと堪能することができます。

ムソルグスキー:交響詩「禿山の一夜」

ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1962年録音

この録音はRCAからリリースされたのですが実際に録音に携わったのはDeccaの録音陣であり、エンジニアはケネス・ウィルキンソン(Kenneth Wilkinson)だったのです。そして、数多くの優秀録音を残したウィルキンソンにとっても、このレイホヴィッツとの録音はとびきり優秀な一枚だったのです。そして、そう言う極めつけの優秀録音が生み出す迫力のあるオーケストラの響きゆえに「The Power Of The Orchestra」というタイトルが閃いたのかもしれません。まさにオーディオ・マニア御用達の録音です。

この録音はRCAからリリースされたのですが実際に録音に携わったのはDeccaの録音陣であり、エンジニアはケネス・ウィルキンソン(Kenneth Wilkinson)だったのです。そして、数多くの優秀録音を残したウィルキンソンにとっても、このレイホヴィッツとの録音はとびきり優秀な一枚だったのです。そして、そう言う極めつけの優秀録音が生み出す迫力のあるオーケストラの響きゆえに「The Power Of The Orchestra」というタイトルが閃いたのかもしれません。まさにオーディオ・マニア御用達の録音です。

マーラー:交響曲第4番 ト長調

クレンペラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団 (S)エリーザベト・シュヴァルツコップ 1961年4月録音

マーラー自身が思い描いていたであろう音楽の世界とは全く異質な世界であることも事実です。しかし、作品というものは創作者の手を離れてしまえば一人歩きを始めます。

マーラー自身が思い描いていたであろう音楽の世界とは全く異質な世界であることも事実です。しかし、作品というものは創作者の手を離れてしまえば一人歩きを始めます。

おそらく、マーラーは想像もしなかったと思うのですが、この古典的均衡をもって構築された交響曲は、それはそれなりに立派なものです。そして、自然な響きを的確に捉えたEMIの録音はバルビローリの第9番の録音に通じていく原型がこの時期からすでにあったことを証明しています。

エルガー:チェロ協奏曲 ホ短調 作品85

(Cello)ジャクリーヌ・デュ・プレ:ジョン・バルビローリ指揮 ロンドン交響楽団 1965年8月19日録音

演奏に関しては今さら何も付け加える必要もないほどに有名な録音です。しかし、意外とふれられないのは録音の優秀さです。

演奏に関しては今さら何も付け加える必要もないほどに有名な録音です。しかし、意外とふれられないのは録音の優秀さです。

EMIの録音はあまり宜しくないというのはオーディオ・マニアの間では「通説」になっているのですが、それはEMIの録音にはオーディオ。マニアを喜ばせるような様相が少ないからなのでしょう。しかし、この録音はこの極上の自然さがそのままバルビローリとデュ・プレの演奏の素晴らしさを再現するために貢献しています。音楽ソフトというものは録音の素晴らしさではなくて音楽の素晴らしさを伝える事が目的なのですから、これこそがもっとも理想的な「録音」の姿かも知れないのです。

ドヴォルザーク:交響曲第8番 ト長調 作品88

イシュトヴァン・ケルテス指揮 ロンドン交響楽団 1963年2月22日~26日録音

このケルテスの演奏はドヴォルザークのスコアが語りかけるものを大切にすることで、シンフォニストとしてのドヴォルザークを聞き手に提示してくれます。そして、そのケルテスの意志は「実演」ではあり得ないような「鮮明」さを追求する「Decca」録音によって大きな恩恵を受けているように思えます。

このケルテスの演奏はドヴォルザークのスコアが語りかけるものを大切にすることで、シンフォニストとしてのドヴォルザークを聞き手に提示してくれます。そして、そのケルテスの意志は「実演」ではあり得ないような「鮮明」さを追求する「Decca」録音によって大きな恩恵を受けているように思えます。

バルトーク:弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽, Sz.106

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1960年11月9日~11日録音

ともすれば鋭角的で厳しい表情になりがちなバルトークの作品を、ある意味では妖艶ささえ感じる表情で仕上げているあたりはさすがはカラヤンです。そして、そう言う演奏を捉えた録音なのですが、録音会場となったベルリンのグリューネヴァルト教会の空間情報を自然な形で誇張なく拾い上げています。

ともすれば鋭角的で厳しい表情になりがちなバルトークの作品を、ある意味では妖艶ささえ感じる表情で仕上げているあたりはさすがはカラヤンです。そして、そう言う演奏を捉えた録音なのですが、録音会場となったベルリンのグリューネヴァルト教会の空間情報を自然な形で誇張なく拾い上げています。

EMIはオーディオマニアからは「音が悪い」と烙印を押されてきました。それだけに、左右だけでなく前後上下に音場がひろがり、その三次元空間の中にキッチリと打楽器群が定位する生々しさは、「いったいどうしたんだ!」と言いたくなるほどの見事さです。また、その空間上にかっちりと定位した打楽器の生々しさも特筆ものです。

さらに、低弦楽器のお腹にずしりと響く力強さも遠慮なくおさめられています。

ベートーベン:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 作品37

バーンスタイン指揮 (P)グレン・グールド コロンビア交響楽団 1959年5月4日録音

バーンスタインという指揮者を一つの触媒として、あれこれのピアニストを聞き比べてみるのはなかなかに知的興奮を引き起こしてくれます。

バーンスタインという指揮者を一つの触媒として、あれこれのピアニストを聞き比べてみるのはなかなかに知的興奮を引き起こしてくれます。

同じ若手でも、行儀良くバーンスタインの指揮下に収まっていたアントルモンやグラフマン、同じ若手でも最後は喧嘩別れしたグールド、そして19世紀の余光をまとったゼルキンの偉大さ!!

ただし、録音的にはこのグールドと組んだものが最も優れているのは、バーンスタインにとっては皮肉な結果となっているのかもしれません。

バルトーク:弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽, Sz.106

フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1958年12月28日~29日録音

ライナーの演奏はハンガリーの「民族性」のようなものとは遠く離れたところで成り立っているように聞こえます。この「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」の精緻な表現はこの時代における一つの到達点と言ってもいいほどの優れものです。

ライナーの演奏はハンガリーの「民族性」のようなものとは遠く離れたところで成り立っているように聞こえます。この「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」の精緻な表現はこの時代における一つの到達点と言ってもいいほどの優れものです。

そして、その精緻さをこの優秀録音は十全にすくい上げています。そして、その優秀さは、この演奏が蒸留水のようなものになってしまう愚に陥っていないことを、言葉をかえれば、同じ民族性を持った人にしか表現できないようなものを音楽の奥底に沈めている事も明らかにしています。

ヤナーチェク:シンフォニエッタ

ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1965年10月15日録音

この録音は「Columbia」がプロモーション用のLPという形でバルトークの「管弦楽のための協奏曲」とカップリングして販売店に配布されました。

この録音は「Columbia」がプロモーション用のLPという形でバルトークの「管弦楽のための協奏曲」とカップリングして販売店に配布されました。

おそらくは、録音のステレオ化に後れをとった「Columbia」が、自らのステレオ録音の優秀さをアピールするのが目的だったのでしょう。

一般的にセル&クルーブランド感の録音は今ひとつパッとしないと言われるのですが、なかなかどうして、これは実に見事な録音クオリティを誇っています。そして、このコンビの録音が硬くて冷たいと言われた原因の多くが粗悪な国内盤に起因していた事に思い至らせてくれる録音でもあります。

グリーグ:ピアノ協奏曲 イ短調 作品16

(P)アルトゥール・ルービンシュタイン:アルフレッド・ウォーレンステイン指揮 RCAビクター交響楽団 1956年2月11日録音

この演奏を聴いていて感じたのは、やはりルービンシュタインというのは現場型の人だという思いです。

この演奏を聴いていて感じたのは、やはりルービンシュタインというのは現場型の人だという思いです。

例えば、アラウのように叙情を精緻に積み重ねて情念に至るとすれば、ルービンシュタインはそんな悠長なことはしていません。いや、そんな悠長なことをしてれば聴衆は厭きてしまうかもしれません。

ですから、彼は直裁にピアノの響きに情念を込めます。おそらく、それがこの時代のアメリカなのでしょう。

演奏そのものには色々意見はあるかもしれませんが、そういうにピアノの響きに情念を込めたルービンシュタインの素晴らしい響きは見事に収録されています。この時代の録音としては極上の部類にはいるでしょう。

ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 作品26

(Vn)ヤッシャ・ハイフェッツ:サー・マルコム・サージェント指揮 ロンドン交響楽団 1961年5月14日&16日録音

厳密に聞けば、このブルッフの協奏曲に関しては50年代の録音の方がハイフェッツらしいのでしょうが、それでも10年後のこの録音もまたハイフェッツ以外の何物でもありません。そうなると、ステレオ録音のメリットの方が大きいと言うことで、さらにそれが極めて優秀な録音だと言うこともあって、これがハイフェッツの代表盤と言わざるを得ないでしょう。ちなみに、同じ顔ぶれで録音したスコットランド幻想曲も素晴らしい演奏と録音です。

厳密に聞けば、このブルッフの協奏曲に関しては50年代の録音の方がハイフェッツらしいのでしょうが、それでも10年後のこの録音もまたハイフェッツ以外の何物でもありません。そうなると、ステレオ録音のメリットの方が大きいと言うことで、さらにそれが極めて優秀な録音だと言うこともあって、これがハイフェッツの代表盤と言わざるを得ないでしょう。ちなみに、同じ顔ぶれで録音したスコットランド幻想曲も素晴らしい演奏と録音です。

ブラームス:ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 作品15

(P)カーゾン セル指揮 ロンドン交響楽団 1962年5月30日~6月1日録音

カルーショーはどこかで、「カーゾンの繊細な音の素晴らしさを録音でとらえるのは空を飛ぶ鳥をつかまえるより難しい」と語っていたそうです。伝え聞くところによると、この録音の時のセルとカーゾンの関係は最悪だったそうで、プロデューサーのカルーショーもかなり気をもんだとのことです。

カルーショーはどこかで、「カーゾンの繊細な音の素晴らしさを録音でとらえるのは空を飛ぶ鳥をつかまえるより難しい」と語っていたそうです。伝え聞くところによると、この録音の時のセルとカーゾンの関係は最悪だったそうで、プロデューサーのカルーショーもかなり気をもんだとのことです。

しかしながら、出来上がった演奏と録音は最高のできばえというのですから、本当に音楽というものは、そして、とりわけコンチェルトというカテゴリは不思議なものです。

グリーグ:ピアノ協奏曲 イ短調 作品16

(P)アルトゥール・ルービンシュタイン:アルフレッド・ウォーレンステイン指揮 RCAビクター交響楽団 1961年3月10日録音

音楽的に言えば、あまりにも逞しいルービンシュタインのピアノは、北欧のリリシズムが欲しいリーグの音楽とはどこかそぐわない感じはあるのですが、録音としては見事な形に仕上がっています。

音楽的に言えば、あまりにも逞しいルービンシュタインのピアノは、北欧のリリシズムが欲しいリーグの音楽とはどこかそぐわない感じはあるのですが、録音としては見事な形に仕上がっています。

ピアノとオケがそれぞれに十全に鳴りきりながら、尚かつ両者が絶妙なバランスを実現しています。

60年代初頭のRCA録音ですから、基本的には最小限のマイクセッティングで録音されているはずです。ですから、ここで聞くことのできるバランスは、まさにスタジオにおいて鳴り響いていた物を見事なまでにすくい上げた物なのです。

コダーイ:「ハーリ・ヤーノシュ」組曲

アンタル・ドラティ指揮 ミネアポリス交響楽団 (ツィンバロン)トーニ・コーヴェス 1956年11月録音

コザートたちの録音に「低域がどこまで延びているか」とか、「ダイナミックレンジがどうだ」のと言うことは不要とは思うのですが、それでも最も多彩なオーケストレーションが施された第6曲の「皇帝と廷臣たちの入場」の迫力には素晴らしいものがありますし、最後の最後のとどめのように振り下ろされるバスドラムの一撃も見事なものです。

コザートたちの録音に「低域がどこまで延びているか」とか、「ダイナミックレンジがどうだ」のと言うことは不要とは思うのですが、それでも最も多彩なオーケストレーションが施された第6曲の「皇帝と廷臣たちの入場」の迫力には素晴らしいものがありますし、最後の最後のとどめのように振り下ろされるバスドラムの一撃も見事なものです。

その辺りも、己の再生システムの立ち位置をはかる上では意味のある部分だといえるかもしれません。

ベートーベン:ヴァイオリンソナタ 第9番 イ長調「クロイツェル」 Op.47

(Vn)ジノ・フランチェスカッティ (P)ロベール・カサドシュ 1958年5月12日~14日録音

フランチェスカッティの美音がたっぷり楽しめる録音なのですが、カサドシュのピアノも芯まで鳴りきっています。

フランチェスカッティの美音がたっぷり楽しめる録音なのですが、カサドシュのピアノも芯まで鳴りきっています。

しかし、何よりも素晴らしいのは、そのその二人のやり取りがまるで目の前で演じられていたかのごとき音場空間が実現されていることです。これが1958年の録音なのですから驚いてしまいます。

オーディオをやるものにとっては、この程度の編成の音楽ならば実演とニアイコールの世界を生み出したいと願うものですが、その願いを叶えるために挑戦する甲斐の録音だといえます。

ブラームス:チェロソナタ第2番 ヘ長調 作品99

(Vc)ヤーノシュ・シュタルケル (P)ジェルジ・シェベック 1964年6月録音(?)

この録音の美質は、チェロとピアノの二重奏曲という作品の特徴が見事に実現していることです。

この録音の美質は、チェロとピアノの二重奏曲という作品の特徴が見事に実現していることです。

その背景には、共演者のシェベックがただの伴奏になっていないと言うことが何よりも大切であって、まさにピアノ独奏曲として聴いても不満を感じないレベルでピアノが鳴りきっています。

これをもってピアノを伴った二重奏曲の「The Best」とは言いませんが、二重奏曲の録音の良否を判断するときの基準点となることは間違いないでしょう。

ベートーベン:ピアノ協奏曲第4番 ト長調 作品58

バーンスタイン指揮 (P)グレン・グールド ニューヨークフィル 1961年3月20日録音

グールドによる第1番から第4番までの録音は全て同じプロデューサー(ハワード・H・スコット)によって行われているのに、「TAS Super LP List」の優秀録音としてはこの第4番だけが「優秀録音」に選ばれています。しかし、聞き比べてみれば、この4番だけが見事なまでに3次元的な空間の広がりを感じとることが出来ます。そして、それは昨今の音場感優先の腰の砕けた薄い響きではなくて、中身がミッシリと詰まった質感豊かな響きが3次元的に広がっているのです。なるほど、これならば「優秀録音」に指定されても恥ずかしくないほどのクオリティです。

グールドによる第1番から第4番までの録音は全て同じプロデューサー(ハワード・H・スコット)によって行われているのに、「TAS Super LP List」の優秀録音としてはこの第4番だけが「優秀録音」に選ばれています。しかし、聞き比べてみれば、この4番だけが見事なまでに3次元的な空間の広がりを感じとることが出来ます。そして、それは昨今の音場感優先の腰の砕けた薄い響きではなくて、中身がミッシリと詰まった質感豊かな響きが3次元的に広がっているのです。なるほど、これならば「優秀録音」に指定されても恥ずかしくないほどのクオリティです。

ドヴォルザーク:交響曲第8番 ト長調 作品88

ブルーノ・ワルター指揮 コロンビア交響楽団 1961年2月8&12日録音

同じドヴォルザークの8番という事で、ケルテス&ロンドン響による「Decca録音」と、このワルター&コロンビア響による「Columbia録音」の響きを聞き比べてみると、そこからは明らかにレーベルの指向する響きの違いのようなものが見えてくるのです。

同じドヴォルザークの8番という事で、ケルテス&ロンドン響による「Decca録音」と、このワルター&コロンビア響による「Columbia録音」の響きを聞き比べてみると、そこからは明らかにレーベルの指向する響きの違いのようなものが見えてくるのです。

誤解を恐れずに言い切ってしまえば、「Decca」は「実演」ではあり得ないような「鮮明」さを追求するのに対して、「Columbia」は出来る限り「実演」の「ニアイコール」の世界を求めると言うことでしょうか。

モーツァルト:弦楽四重奏曲第7番 変ホ長調 K.160(159a)

バリリ弦楽四重奏団 1955年2月録音

ヴァイオリンという楽器を生で聞けばすぐに分かることなのですが、そこには妖艶な美しさだけでなく、その妖艶さの中にドキッとするような鋭さや、時にはある種の汚さのようなものも含んでいます。そして、それら全てが合わさってこそヴァイオリンの魅力が立ちあらわれるのですが、モノラル録音というのはそう言うヴァイオリンの響きを一切の曖昧さを許さない形で突きつけてくるのです。

ヴァイオリンという楽器を生で聞けばすぐに分かることなのですが、そこには妖艶な美しさだけでなく、その妖艶さの中にドキッとするような鋭さや、時にはある種の汚さのようなものも含んでいます。そして、それら全てが合わさってこそヴァイオリンの魅力が立ちあらわれるのですが、モノラル録音というのはそう言うヴァイオリンの響きを一切の曖昧さを許さない形で突きつけてくるのです。

ベルリオーズ:幻想交響曲

ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 1954年11月14・15日録音

二人の若手録音チームは、そう言う録音会場の特性もよく踏まえた上で、実にがっちりとしたボディ感のあるオケの響きを捉えています。

二人の若手録音チームは、そう言う録音会場の特性もよく踏まえた上で、実にがっちりとしたボディ感のあるオケの響きを捉えています。

おそらくは、この黎明期のステレオ録音はマイク三本という極めてシンプルなセッティングであったっと思われます。そして、そのマイクセッティングによって響きすぎるホールの特性と折り合いのつくポイントを探り当てることが出来たのでしょう。

それはもしかしたら、あまり多くのことは出来ないという制約がある中で、逆にその制約故に難しいことは考えずに割り切れた結果だったのかもしれません。

バルトーク:弦楽四重奏曲第6番 Sz.114

ジュリアード弦楽四重奏団 1963年5月10日&14日録音

この録音の最大の魅力は、まさに4人のプレーヤーが目の前で演奏しているかのようなリアリティのある音場空間が実現していることです。そして、その空間は実際の弦楽四重奏団の演奏を実際に聞いたことがある人ならば「なるほどこれは実演と同じだ」と思わせる様な自然さに溢れているのです。

この録音の最大の魅力は、まさに4人のプレーヤーが目の前で演奏しているかのようなリアリティのある音場空間が実現していることです。そして、その空間は実際の弦楽四重奏団の演奏を実際に聞いたことがある人ならば「なるほどこれは実演と同じだ」と思わせる様な自然さに溢れているのです。

そこにはオーディオ的に人を驚かすような派手さはないのですが、まさにこのような自然な形で音場が表現されることこそが難しいのです。

バルトーク:ピアノ協奏曲 第3番 Sz.119

(P)ジュリアス・カッチェン イシュトヴァン・ケルテス指揮 ロンドン交響楽団 1965年11月9日~10日録音

最初の一音が出た時点で、演奏がどうのこうのという前にその録音のクオリティの高さに圧倒されるのです。そして、この録音の最大の魅力は、録音という行為が演奏の美質を聞き手に伝えるために最大限の奉仕をしていることにも気づかれるのです。

最初の一音が出た時点で、演奏がどうのこうのという前にその録音のクオリティの高さに圧倒されるのです。そして、この録音の最大の魅力は、録音という行為が演奏の美質を聞き手に伝えるために最大限の奉仕をしていることにも気づかれるのです。

そのクオリティの高さというのは、オーディオ的にどうだ凄いだろう!と言うようなあざとさは無縁であり、何よりも精緻さの中に素晴らしい透明感を導き入れた点にこの演奏と録音の主張があるからです。

それは結果として、オケとピアノが織りなすピュアな世界を聞かせてくれる事につながり、この世の中にこんなにもこんなにも無垢で美しい世界があったんだと驚かされるのです。

バルトーク:弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽, Sz.106

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1960年11月9日~11日録音

この録音には見落とすことの出来ない歴史的な意味合いがあります。それは、戦後一貫してカラヤンの録音を担当してきたウォルター・レッグとの関係が、この録音をもって終わりを告げたという事です。

この録音には見落とすことの出来ない歴史的な意味合いがあります。それは、戦後一貫してカラヤンの録音を担当してきたウォルター・レッグとの関係が、この録音をもって終わりを告げたという事です。

ところが、左右だけでなく前後上下に音場がひろがり、その三次元空間の中にキッチリと楽器群が定位する生々しさは、「いったいどうしたんだ!」と言いたくなるほどの見事さなのです。

とりわけ、その空間上にかっちりと定位する打楽器の生々しさも特筆ものす。

おそらく、レッグはこの録音には深く関わらなかったのかもしれません。その結果がこれだとすると、まさに「部長留守仕事はかどりみな元気」だったのでしょう。

ベートーベン:チェロソナタ第5番 ニ長調 Op.102-2

(Cello)ロストロポーヴィッチ (P)リヒテル 1963年3月録音

所詮は楽器2台で展開される音楽ですし、さらに言えばその音楽はひたすら内へ内へと沈潜していくのですから、広大なサウンド・ステージも要求されなければダイナミック・レンジの広さも要求されません。

所詮は楽器2台で展開される音楽ですし、さらに言えばその音楽はひたすら内へ内へと沈潜していくのですから、広大なサウンド・ステージも要求されなければダイナミック・レンジの広さも要求されません。

さらに言えば、楽器の分離と言うこともチェロとピアノの2台なのですから殆ど問題になることはないはずです。

つまりは、オーディオ的に美味しい部分などはほぼ皆無の音源なのです。

そうなると、聞き手としては何を求めたいのかと言えば、まさに眼前でリヒテルとロストロポーヴィッチが演奏しているかのような疑似体験を実現することです。

編成の大きな管弦楽や合唱を伴った音楽と、編成の小さな器楽曲や歌曲、室内楽曲ではオーディオ的に要求するポイントが異なるのです。

そう考えれば、こういうオーディオ的に要求される要素の少ない音源というものは、どこまで実演さながらのレベルで再生できるのかにチャレンジしてみるにはピッタリの音源なのかも知れません。

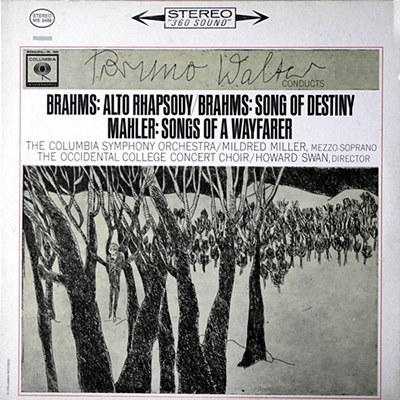

ブラームス:ラプソディ「冬のハルツの旅」(アルト・ラプソディ)作品53

ブルーノ・ワルター指揮 (Ms)ミルドレッド・ミラー コロンビア交響楽団 オクシデンタル・カレッジ・コンサート合唱団 1961年1月11日録音

「アルト・ラプソディ」の管弦楽伴奏は小編成ですから、それを再生するためには規模の大きな大型システムは必ずしも必要ではありません。

「アルト・ラプソディ」の管弦楽伴奏は小編成ですから、それを再生するためには規模の大きな大型システムは必ずしも必要ではありません。

そして、その管弦楽伴奏を従えてメゾ・ソプラノが歌い出してくるのですが、その声がどのように再生されるのかも大きなチェックポイントでしょう。

そして、最後に男声合唱が加わってきます。

オーケストラとメゾ・ソプラノの独唱、そこへ男声合唱が加わってきても一切の混濁なしにサウンド・ステージが広がっていく様は見事としか言いようがありません。

ボロディン:交響曲第2番 ロ短調

アンセルメ指揮 スイス・ロマンド管弦楽団 1954年10月録音

「Decca」最初の商業用ステレオ録音はリムスキー・コルサコフの交響曲第2番「アンタール」で、演奏はエルネスト・アンセルメ指揮、スイス・ロマンド管弦楽団でした。そこでは明瞭に分離した楽器が「ステージ上のここに定位していますよ」といういささかあざとい感じがする録音でした。しかし、その数ヶ月後に録音されたこのボロディンの交響曲ではそう言う音場空間の表現はきわめて自然ですし、個々の楽器の響きも混濁はしない透明感を保持しながら自然なボディ感を失ってはいません。つまりは、最初の録音では「ステレオ」という新しい技術で可能なことをあれこれ試してみて、その中で大切にすべきこと見事につかみ取ってそれを実現したのがこの録音なのです。

「Decca」最初の商業用ステレオ録音はリムスキー・コルサコフの交響曲第2番「アンタール」で、演奏はエルネスト・アンセルメ指揮、スイス・ロマンド管弦楽団でした。そこでは明瞭に分離した楽器が「ステージ上のここに定位していますよ」といういささかあざとい感じがする録音でした。しかし、その数ヶ月後に録音されたこのボロディンの交響曲ではそう言う音場空間の表現はきわめて自然ですし、個々の楽器の響きも混濁はしない透明感を保持しながら自然なボディ感を失ってはいません。つまりは、最初の録音では「ステレオ」という新しい技術で可能なことをあれこれ試してみて、その中で大切にすべきこと見事につかみ取ってそれを実現したのがこの録音なのです。

マーラー:交響曲第9番

サー・ジョン・バルビローリ指揮 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団 1964年1月10,11,14&18日録音

どこを探しても「どうだ!凄い録音だろう!」と聞き手にアピールするようなところがほとんど見あたりません。あるのはひたすら自然な「音場表現」であり、その「音場」の中で然るべき実在感を持ってそれぞれの楽器が立ちあらわれてくるだけなのです。

どこを探しても「どうだ!凄い録音だろう!」と聞き手にアピールするようなところがほとんど見あたりません。あるのはひたすら自然な「音場表現」であり、その「音場」の中で然るべき実在感を持ってそれぞれの楽器が立ちあらわれてくるだけなのです。

そして、その極上の自然さがそのままバルビローリの演奏の素晴らしさを再現するために貢献しています。

しかし、考えてみれば、音楽ソフトというものは音楽の素晴らしさを伝える事が目的なのですから、これこそがもっとも理想的な「録音」の姿かも知れないのです。

シャルル=マリー・ヴィドール:オルガン交響曲より第6番「Allegro」&第2番「Salve Regina」

(Org)マルセル・デュプレ 1957年10月録音

最弱音から最強音までのダイナミックレンジの広さ、地を這うような低音の響き、そして教会全体に広がる広大な音響空間などが見事にとらえられていて、Mercury録音の傑作の一つです。

最弱音から最強音までのダイナミックレンジの広さ、地を這うような低音の響き、そして教会全体に広がる広大な音響空間などが見事にとらえられていて、Mercury録音の傑作の一つです。

オーケストラでもそうですが、オルガンの低音もまた風のような軽さを持っています。

決して、ドスン・バスンというような、分かりやすい「迫力満点」の低音などとは一線を画する低音です。あのドスン・バスンという音はここで述べている低音と較べればもっと上の領域、中低音とも言うべき帯域の話です。そして、オーディオにとって再現するのが途轍もなく困難なのが、この真の「低音」なのです。

ベルク:3つの管弦楽曲 Op.6

ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1962年7月14&22日録音

この録音はコザートが35ミリフィルムを使って行った最後の録音となりました。結果のためにはコストを惜しまない彼女の姿勢が買収先のフィリップスでは歓迎されなかったからです。

この録音はコザートが35ミリフィルムを使って行った最後の録音となりました。結果のためにはコストを惜しまない彼女の姿勢が買収先のフィリップスでは歓迎されなかったからです。

この作品は無調でも大規模編成の音楽が作れることを証明したものなのですが、それ故に録音的には大変な難物でした。何故ならば、すべての楽器が対等な立場で鳴り響くことを要求するからです。

しかし、その難題をコザートは見事に解決しています。また、ドラティによる共感に満ちた演奏が、ともすれば取っつきにくい無調の音楽に熱さを与えています。

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35

フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1960年2月8日録音

ライナーはこの作品をコンサートでは一度しか取り上げていなくて、その1回というのも、この録音をする前の定期演奏会だったと言うことですから、それはスタジオ録音のために事前に演奏会で取り上げたと見るのが妥当でしょう。しかしながら、終楽章は全く編集なしのワンテイクで録音したという「神話」が残っています。

ライナーはこの作品をコンサートでは一度しか取り上げていなくて、その1回というのも、この録音をする前の定期演奏会だったと言うことですから、それはスタジオ録音のために事前に演奏会で取り上げたと見るのが妥当でしょう。しかしながら、終楽章は全く編集なしのワンテイクで録音したという「神話」が残っています。

ピアニシモからフォルティシモにいたるすべての段階においてオケのバランスは完璧にコントロールされ、録音する側もそれに応えて、リアリティ溢れるピアニシモから爆発するフォルティシモまでを完璧にすくい上げています。

シューベルト:弦楽四重奏曲第14番 ニ短調 D.810「死と乙女」

ジュリアード弦楽四重奏団:1959年2月5日、6日&3月27日録音

4つの楽器が完璧に対等な立場で鳴り響きながら、シューベルトがこの作品で追求したシンフォニックな響きもまた完璧に実現しています。

4つの楽器が完璧に対等な立場で鳴り響きながら、シューベルトがこの作品で追求したシンフォニックな響きもまた完璧に実現しています。

それを録音のマジックと言ってしまえばそれまでなのでしょうが、ホンの短い期間だったとはいえ、ジュリアード弦楽四重奏団がそのマジックが実現できるRCAの黄金時代に録音する機会があったと言うことは幸運だったと言うべきでしょう。

ベルリオーズ:幻想交響曲

ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 1954年11月14・15日録音

この録音の魅力は「断頭台への行進と処刑」、さらには「魔女の夜宴の大騒ぎ」ではなくて、なによりも第3楽章の「野の風景」にこそあらわれています。

この録音の魅力は「断頭台への行進と処刑」、さらには「魔女の夜宴の大騒ぎ」ではなくて、なによりも第3楽章の「野の風景」にこそあらわれています。

とりわけ、二人の牧人がかわす牧歌の生々しさは特筆ものです。

ベルリオーズはこの場面をコールアングレと舞台裏のオーボエで演奏することを指定しているのですが、この二つの楽器の遠近感が実にナチュラルに再現されます。それ故に、ミンシュ&ボストン響の「幻想」としてはこの古い方の録音をとりたいのです。

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

ブルーノ・ワルター指揮 コロンビア交響楽団 1958年1月13日,15日,17日録音

ワルターの最晩年の録音であるコロンビア響とのステレオ録音は、録音と言うことに関してはあまり良い評判がありませんでした。その原因の大部分はLPにカッティングするときに低域をバッサリとカットするColumbiaの「悪癖」によるものだったようです。

ワルターの最晩年の録音であるコロンビア響とのステレオ録音は、録音と言うことに関してはあまり良い評判がありませんでした。その原因の大部分はLPにカッティングするときに低域をバッサリとカットするColumbiaの「悪癖」によるものだったようです。

その辺りの問題が改善された復刻盤で聞いてみると、ワルターの特長であるどっしりとした低域を土台として生み出されるオーケストラの響きが一切の混濁なしに収録されています。また、自然なサウンドステージが実現していることももう一つの特質として指摘することが出来ます。

モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第4番 ニ長調 K.218

(Vn)ヨハンナ・マルツィ オイゲン・ヨッフム指揮 バイエルン放送室内管弦楽団 1955年9月4日録音

管弦楽による前奏という露払いが終了してマルツィの独奏ヴァイオリンが入ってくると度肝を抜かれます。まさに日本刀の切れ味のごときヴァイオリンの響きが聞き手の耳を直撃します。

管弦楽による前奏という露払いが終了してマルツィの独奏ヴァイオリンが入ってくると度肝を抜かれます。まさに日本刀の切れ味のごときヴァイオリンの響きが聞き手の耳を直撃します。

そして、その驚きの頂点が第1楽章の最後に置かれたカデンツァです。まさにカミソリのごとき切れ味であり、それは、モノラル録音としては驚くべきクオリティの高さによって、それは名刀の切れ味にまで格上げされているように聞こえるのです。

ラヴェル:舞踏詩「ラ・ヴァルス」

ポール・パレー指揮 デトロイト交響楽団 1962年3月録音

この作品で本当に恐いのは最後の「滅び」ではなくて、そこに至る過程において不気味な影が差しはじめる部分です。その怖さをリアルに引き出すために必要なのは、それを実現しているラヴェルの高度な管弦楽法を一点の曇りもなしに描き出すことです。

この作品で本当に恐いのは最後の「滅び」ではなくて、そこに至る過程において不気味な影が差しはじめる部分です。その怖さをリアルに引き出すために必要なのは、それを実現しているラヴェルの高度な管弦楽法を一点の曇りもなしに描き出すことです。

そのためには、映像の世界で昨今言われる4Kとか8Kとか言われる超精細な世界と等価なモノを、音の世界においても実現しなければいけません。

そして、その凄いことを見事なまでに成し遂げているのがこの演奏と録音なのです。

プロコフィエフ:スキタイ組曲「アラとロリー」 op.20

アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1957年7月録音

確かに素晴らしい録音だろうと思うのですが、普通のシステムで音楽を聞いている普通の感覚の持ち主ならば、冒頭の音が飛び出した瞬間に思わずプリアンプのボリュームを絞るために腰を浮かずはずです。

確かに素晴らしい録音だろうと思うのですが、普通のシステムで音楽を聞いている普通の感覚の持ち主ならば、冒頭の音が飛び出した瞬間に思わずプリアンプのボリュームを絞るために腰を浮かずはずです。

そこで、「いや、もう一頑張り!」とこらえても、次にやってくる床を響かせるようなグランカッサの一撃を食らってはスピーカーを守るためにボリュームは下げざるを得ないでしょう。

はてさて、これが十全に再生できるシステムはどれほどあるでしょうか(^^;

ガーシュイン:ラプソディー・イン・ブルー

アーサー・フィードラー 指揮 (P)アール・ワイルド ボストン・ポップス・オーケストラ 1959年5月13日録音

オーディオのハイエンド化と歩調をそろえて「音場表現」ということが強く意識されるようになったのですが、50年代の終わりごろにこのレベルに到達していたということは知っておいて損はないでしょう。

オーディオのハイエンド化と歩調をそろえて「音場表現」ということが強く意識されるようになったのですが、50年代の終わりごろにこのレベルに到達していたということは知っておいて損はないでしょう。

音響空間が左右だけでなく前後の奥行きも含めて見事に表現されています。

特に、オケの後の方から鳴らされる打楽器群の音色は実に生々しく、ワイルドのピアノもステージ前方に見事に浮かび上がります。

リムスキー=コルサコフ:スペイン奇想曲 Op.34

アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1959年6月録音

玩具箱をひっくり返したような楽しい音楽です。

玩具箱をひっくり返したような楽しい音楽です。

そして、評価の高い「Living Presence」の録音の中でも、これこそはとびきりの優秀録音です。

おそらく、このレベルを凌駕するような録音は、その後半世紀以上の時間が経過したにもかかわらずほとんど存在しないのではないでしょうか。

バルトーク:2台のピアノと打楽器のためのソナタ, Sz.110

アンタル・ドラティ指揮 (P)Geza Frid ,Luctor Ponse ロンドン交響楽団 のメンバー 1960年6月6日録音

このソナタの録音を聞いて感じるのは「静けさ」ではないでしょうか。

このソナタの録音を聞いて感じるのは「静けさ」ではないでしょうか。

もちろん音は鳴り響いているのですから「静か」なはずはないのですが、それでもこの録音から受ける印象は「静寂」です。至るところで打楽器が鳴り響き、ピアノもまた打楽器的に扱われる場面が多いのですから、それは考えてみれば不思議な話です。

それはきっと、コザートが音楽が鳴り響く場としての「静寂」を見事にすくい取っているからなのでしょう。

こんな書き方をするとまるで「禅問答」みたいだとお叱りを受けそうなのですが、これもまたもう一つの「優秀録音」の形と言えるでしょう。

R.シュトラウス:交響詩「英雄の生涯」 作品40

フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1954年3月6日録音

「RCA」は1953年から実験的にステレオ録音を始めているのですが、商業ベースに乗る第1弾としてフリッツ・ライナーが率いるシカゴ交響楽団を選んだのは賢明でした。

「RCA」は1953年から実験的にステレオ録音を始めているのですが、商業ベースに乗る第1弾としてフリッツ・ライナーが率いるシカゴ交響楽団を選んだのは賢明でした。

このステレオ録音こそが録音史の大きな分岐点であり、新しい時代の始まりを告げるスタート地点なのです。

そして、このスタート地点から、私たちはどれだけ前に進むことができたのかを問えばいささか呆然とならざるを得ないのです。

この地点から60年を超える時間が経過していながら、未だにこのレベルをこえることのできない「最新録音」がゴロゴロ存在するのも悲しい事実なのです。

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番 ニ短調 作品30

(P)バイロン・ジャニス アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1961年6月2日録音

嶋護(しま・もり)氏が『最高のオーケストラ録音は、アンセルメの「ロイヤル・バレエ・ガラ・コンサート」、協奏曲ならパイロン・ジャニスのラフマニノフ「ピアノ協奏曲第3番」、器楽曲ならシュタルケルのバッハ「無伴奏チェロ組曲』と紹介されていることに敬意を表して選んでみました。

嶋護(しま・もり)氏が『最高のオーケストラ録音は、アンセルメの「ロイヤル・バレエ・ガラ・コンサート」、協奏曲ならパイロン・ジャニスのラフマニノフ「ピアノ協奏曲第3番」、器楽曲ならシュタルケルのバッハ「無伴奏チェロ組曲』と紹介されていることに敬意を表して選んでみました。

[2026-03-05]

ヨーゼフ・マルクス:ヴァイオリンソナタ「春のソナタ」(Joseph Marx:Sonata for Violin and Piano in A major "Spring")(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)オットー・アルフォンス・グレーフ 1954年録音(Vasa Prihoda:(P)Otto Alphonse Greif Recorded on 1954)

[2026-03-03]

ハイドン:弦楽四重奏曲 ニ長調, Hob.III:63(Op.64-5) 「雲雀」(Haydn:String Quartet in D major, Hob.III:63(Op.64-5) "Lark")ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団:1954年5月録音(Vienna Concert House Quartet:Recorded on May, 1954)

[2026-02-28]

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)