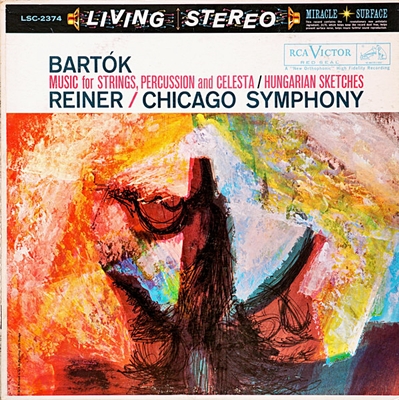

Home|ライナー(Fritz Reiner)|バルトーク:弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽, Sz.106

バルトーク:弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽, Sz.106

フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1958年12月28日~29日録音

Bartok:Music for Strings, Percussion and Celesta, Sz. 106, BB 114 [1.Andante tranquillo]

Bartok:Music for Strings, Percussion and Celesta, Sz. 106, BB 114 [2.Allegro]

Bartok:Music for Strings, Percussion and Celesta, Sz. 106, BB 114 [3.Adagio]

Bartok:Music for Strings, Percussion and Celesta, Sz. 106, BB 114 [4.Allegro molto]

最もバルトークらしい作品

その中で、この作品が取り上げられてフィボナッチ数列による黄金比の適用だとか、中心軸のシステムなんかについて詳細に述べられているそうです。

実際、バルトーク自身もそのようなミクロ的視点というか、手法を使ってこの作品を作曲したのでしょうから、そのような分析もまた意味のあることなのでしょうが、聞き手にとってはそのような難しいことを全く知らなくてもこの作品に通底している透明感みたいなものを感じ取ることは容易いことです。

そして、実に「厳しい」音楽でもあります。

この作品22組の弦楽器群とピアノ、さらに各種打楽器という編成です。

トラディショナルな観点から見ればかなり変則ではあるのですが、こういうのがバルトークは好きだったようです。

4楽章構成からなり、さらにこんな事は書かなくても聞けばすぐに分かるのですが、緩ー急ー緩ー急という流れになっています。

こういうシンメトリカルな構成もまたバルトークのお気に入りだったようです。(~ ~;)ウーン

さらに、これまた聞けばすぐに分かるように前半のどこかトラディショナルな世界と後半の民族色の濃い世界がこれまた際だった対比を示していて、こういうのもまたバルトークは好きだったようです。ヽ(´?`;)ウーン

ということで、その外形においても、鳴り響く音楽の質においても、まさにバルトーク的な世界が堪能できる作品になっているわけです。

ただし、この作品が書かれたのは、ハンガリーを捨ててアメリカに亡命せざるをえなくなるぎりぎりの状態で書かれたことは最後に付け加えておきましょう。

そして、弦楽四重奏曲の第6番もそうなのですが、この極限状態の中で書かれた作品には不思議な「聞きやすさ」があります。

言葉をかえれば、どこか人肌のぬくもりを感じるような部分がはっきりと表面にあらわれてきているのです。

その意味では、初めてバルトークにふれるには「管弦楽のための協奏曲」や「ピアノ協奏曲第3番」などと並んで相応しい作品の一つだといえるかもしれません。

さらに付け加えれば、その聞きやすさは、聞くに耐えないゲンダイ音楽を追い求める人たちからは「妥協」だの「後退」だのと批判されてきた経緯もあるのですが、70年以上も経過してみると、そう言う批判のいかに戯言であったかが誰の目に明らかになったといえると思います。

でも、作曲部門のコンクールなんか見ていると明らかでない人もいるなぁ・・・(~。~;)~ ほえ?

同じ民族性を持った人にしか表現できないようなものを音楽の奥底に沈めている

1955年に録音された「管弦楽のための協奏曲」と、この1958年に録音された「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」はバルトーク作品中でも屈指の名録音であると同時に、ライナーの数ある録音の中でも最上級の優れものです。録音のクレジットを確認すると、1958年12月の28日から29日にかけて「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」ともう一曲「5つのハンガリー・スケッチ」も録音しています。

「5つのハンガリー・スケッチ」は「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」と較べればはるかにマイナーな作品です。しかし、「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」だけではレコードの両面は埋まらないのでカップリング曲として「5つのハンガリー・スケッチ」を選んだのでしょうが、そうであってもこの「ハンガリー・スケッチ」を選んだと言うことに意味を感じるのです。

それは、もしかしたらライナーがこれらの作品に臨んだときの姿勢を暗示していたのかもしれません。

「5つのハンガリー・スケッチ」は聞いてもらえば分かるように、日本人にとっては何処か懐かしさを感じる音楽になっています。

なぜならば、これはハンガリー民謡の特徴である5音音階が登場するからであって、それは日本人とっても懐かしさを喚起するからです。

確かに、このライナーの演奏はそう言う「民族性」のようなものとは遠く離れたところで成り立っているように聞こえます。とりわけ「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」の精緻な表現はこの時代における一つの到達点と言ってもいいほどの優れものです。

しかしながら、オケの技術は80年代以降に大幅に進歩しましたから、それと同じスタンスで比較すれば、これと肩を並べることが可能な演奏は存在します。最近はその様なスタンスで過去の業績を低く見積もる向きもあります。

しかし、その様な比較だけで「昔はたいしたことないよね」というのは歴史を「阿保の画廊」と見なすスタンスです。

それは結果として50年代においてこのレベルを実現していたことの意味を見落としてしまうのです。

ベイヌムとコンセルトヘボウ、ライナーとシカゴ響、セルとクリーブランド管、カラヤンとベルリンフィル、そしてムラヴィンスキーとレニングラード管などの組み合わせが成し遂げた業績は、同時代の中においてみなければその凄みは分からないのです。

ライナーは理詰めで構築されたバルトークの音楽の綾のようなものを精緻に再現しながら、同時に「5つのハンガリー・スケッチ」で聞かせてくれたような「民族の魂」のようなものを取りこぼしていないのです。

それは言葉をかえれば、表現の精緻さだけを追求するあまり、結果として音楽そのものが淡泊で蒸留水のようなものになってしまう愚に陥っていないと言うことです。

ライナーはバルトークと同郷の音楽家であり、それ故に「お国もの」などと言う安易な決めつけはしたくはないのですが、それでも同じ民族性を持った人にしか表現できないようなものを音楽の奥底に沈めているような気がするのです。

もしかしたら、ライナーは「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」では奥底に沈めたものを鈍な聞き手にも気づいてほしいが為に、カップリング曲として「5つのハンガリー・スケッチ」を選んで、それを表に浮き上がらせたのかもしれません。

そう考えれば、一枚のレコードにこの二つの曲をカップリングさせたのは見事な見識だったと言えます。

そして、そう言う芸当は、スコアをどれだけ精緻に音に変化して見せても実現は不可能なのです。

機能というものは表現すべき音楽があってこそ意味を持つのであり、音楽が枯渇していく中で機能だけが一人歩きすればそれはひたすら虚しいだけなのです。

それは逆から見れば表現すべき音楽があって、そこに高い機能が奉仕するときにどれほど凄いことが実現できるかの見本がここにはあると言うことです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2021-07-02:はい、どーん

- バルトークのカルテットを初めて聞いたとき、「これはベートーヴェンだ!」と思いました。専門的なことはなーんもわからんただの音楽好きですが、直感でそう思ったのです。

以来バルトークの音楽にとても親しみを寄せています。伝記も読みました。「父・バルトーク」というの読んだことありますか。すてきな本です。題名通り、息子さんが父親の思い出を語るというものですが、ほんとうに父のことを愛情を込めて書いているのが感じられて感動的です。

天才作曲家の特徴というのは、古今東西の音楽に通じているマニアであるということと、さらに新しい楽器の扱いに精通していることだと思います。バルトークはベートーヴェンやモーツァルトをほんとうに敬愛していた。伝統の否定から新表現が生まれたのではない。

その知識に基づいて自由に「交配」を行います。最新のものと最古のものとをかけ合わせる。西のものと東のものを混ぜ合わせる。…たとえばピカソは、当時パリで最新のアートと、アフリカの原始美術を合体させました。すると知識のない素人には、何もないところから飛んでもない変異種が生まれてきたというふうに見えます。

自作の初演をフルトヴェングラーに依頼したこともあるそうだから、合奏の完璧にこだわる人ではなかったのでしょう。残された自作自演の録音を聞いても、けっこう恣意的にテンポを動かして情感を出しています。

取り留めのない文章を送ってすいません。私が言いたいのは、バルトークの音楽はすてきだ! ということです。音楽愛と、知的好奇心にあふれているからです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)