Home|ジャン=ピエール・ランパル(Jean-Pierre Rampal)|ロッシーニ:管楽四重奏曲第1番 ヘ長調(Rossini;Quatuor No.1 in F major)

ロッシーニ:管楽四重奏曲第1番 ヘ長調(Rossini;Quatuor No.1 in F major)

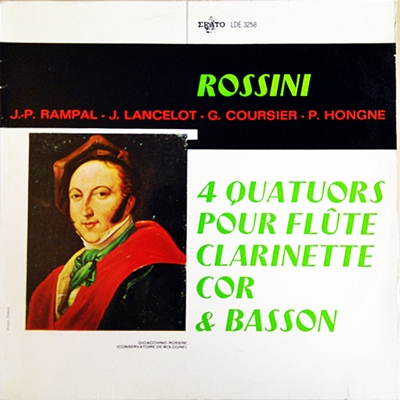

(fl)ジャン- ピエール・ランパル (cl)ジャック・ランスロ (hrn)ジルベール・クルシエ (basson)ポール・オンニュ 1963年初出((fl)Jean-Pierre Rampal (cl)Jacques Lancelotelot (basson)Paul Hongne (hrn)Gilbert Coursier Release on 1963)

Rossini;Quatuor No.1 in F major [1.Allegro Moderato]

Rossini;Quatuor No.1 in F major [2.Andante]

Rossini;Quatuor No.1 in F major [3.Rondo]

12才ではなくて、16才の時の作品だったようです

なぜならば、1930年代に発見された筆写譜のタイトルとして「12歳のジョアキーノ・ロッシーニ氏が1804年にラヴェンナで作曲した六つのソナタ作品」と記されていたからです。さらに、そのファースト・ヴァイオリンのパート譜の余白にロッシーニの自筆で次のように記されてもいました。

この六つのひどいソナタは、私がまだ通奏低音のレッスンすら受けていない少年時代に、パトロンでもあった友人アゴスティーノ・トリオッシの別荘で作曲したものである。すべては3日間で作曲・写譜され、コントラバッソのトリオッシ、第一ヴィオリーノのモリーニ、その弟のヴィオロンチェッロ、そして私自身の第二ヴィオリーノによって実にへたくそに演奏されたが、実を言えばその中で私が一番まともであった。G.ロッシーニ

この二つの書き込みによって、この6つのソナタはロッシーニが12才の時に僅か3日間で書いたものだと信じられてきました。

音楽史上、これに匹敵する早熟の天才といえばモーツァルトくらいしか思い浮かばないのですが、その作品の完成度と、その恵まれない生育環境を考えれば、それをも上回る部分もあるのです。

しかし、最近の研究によって、この「12才説」は、ロッシーニ自身が自らの「神童」ぶりを宣伝するための「捏造」であったことが明らかになってきました。

それは、この筆写譜のタイトルにつけられている「1804」という数字は、ロッシーニ自身によって入念に書き換えられていることが分かってきたからです。さらに、このパート譜の用紙の透かしを詳しく調べてみると、彼が1808年から1812年にかけて使っていたものと一致することも明らかになりました。

つまりは、ロッシーニがこのパート譜のタイトルに記されていた「1808」という数字を入念に「1804」に書き換え、さらにはご丁寧に「この六つのひどいソナタは、私がまだ通奏低音のレッスンすら受けていない少年時代に・・・」という書き込みを追加したようなのです。

さらに、この書き換えの時に、筆写譜を作成した人がつけた「Quartetto/i(四重奏曲)」を「Sonata/e(ソナタ)」に書き換えていることも明らかになっています。

おそらく、これも「偽装」をよりばれにくくするためだったと思われますから、実に念の入った話です。

ただし、これが16才の作品になったとしても、さすがにモーツァルトに肩を並べることは出来ませんが、それでも圧倒的に早熟な天才であったことには変わりがありません。

そして、モーツァルトが真に偉大であったのは、早熟の「神童」であったからではなくて、その後の人生において誰もが想像できないほどに遠くへ歩いていったからでした。

ロッシーニもまた、二十歳過ぎれば只の人になることはなく、オペラ・ブッファの世界において、あのベートーベンでさえ羨むほどの大きな成功を収めたのです。

そして、そう言うオペラの世界で成功をおさめる才能はすでにこの6つのソナタの中にあらわれていることは誰の耳にも明らかです。

確かに構成的に薄くなる場面は多々あるのですが、それでもオペラのアリアを思わせるような劇的な展開と美しい旋律にあふれていることは疑いようがありません。

ロッシーニは「四重奏曲」という筆写者のタイトルが気に入らなかったので「ソナタ」と書き換えているのですが、この作品はいわゆるソナタ形式という堅苦しいスタイルではなくて、一つの主題を提示してそれを自由に展開させるというスタイルをとっています。ですから、どちらかといえば気楽なディヴェルティメント的な雰囲気にあふれています。

専門的にみれば、サンマルティーニやボッケリーニなどのイタリア室内楽の系譜に連なる作品なんだそうですが、どちらにしても若きロッシーニの中にあふれていた瑞々しい叙情性が聞くものを引きつけます。

そう言えば、誰かが言っていました。

日曜日の朝に焼きたてのクロワッサンと濃いめの珈琲で朝食をとるとき、そこに流れる音楽としてこれほど相応しいものはありません。

「素敵な音楽ね、なんて言う曲なの?」

「ロッシーニの弦楽のためのソナタ、第5番かな」

「素敵な音楽って、いつもつまらない名前がついているのね」

そう言えば、オペラの世界から引退したロッシーニは、その最晩年に再び器楽の世界に戻ってくるのですが、その最後に書いた作品のタイトルが「老いの過ち」でした。

もしかしたら、その作品を書きながら、若き日の愚かな行いを思い出していたのかもしれません。

「弦楽のためのソナタ」の管楽編曲版ですか?

ロッシーニに管楽四重奏曲なんてあったかなと思いながら第1番を聞いてみれば、なんということはない、「弦楽のためのソナタ」を管楽器の四重奏曲に編曲したような音楽でした。しかし、続けて4番、5番と聞いていくとなんだか様子が違います。5番は「弦楽のためのソナタ」の第3番みたいな気がします。

どうなってんだと思って、もう少し詳しく調べてみると、これはドイツのクラリネット奏者フリードリッヒ・ベルによって編曲された作品であることが分かりました。

さらに、驚いたのは、私たちがよく知る「弦楽のためのソナタ」は、第二次大戦後になってイタリアの作曲家カゼッラによって発見されたもので、それまではこのベルによる編曲版のほうが親しまれていたようなのです。つまりは、あの「弦楽のためのソナタ」を初めて聞いた人は、「なんだ管楽四重奏曲の弦楽編曲版か」と思ったかもしれないのです。

さらに、面白いのは、ベルが管楽器用に編曲した管楽四重奏曲は5曲で、私たちが知る「弦楽のためのソナタ」の第3番は含まれておらず、5番が3番に、6番が5番に相当し、第6番はロッシーニの「管楽四重奏のための主題と変奏曲」を使用しているらしいのです。

何ともややこしくて頭がこんがらがるのですが、まずはそういうことです。

しかし、このベルによる編曲はよくできています。

フルート、クラリネット、ホルン、バスーンによる4重奏曲は個々の奏者の聞かせどころも満載で、弦楽合奏とは一味も二味も違う味わいになっています。

そして、そういう管楽器版をジャン- ピエール・ランパル、ジャック・ランスロ、ジルベール・クルシエ、ポール・オンニュという顔ぶれで聞けるというのは実に幸せなことです。

情感たっぷりのランパルのフルートとランスロの明るく軽々としたクラリネットの響きは想像した通りです。

そして、私はあまりよく知らない人だったのですが、ジルベール・クルシエなるホルン奏者の響きは悠々たる春風を思わせます。そして、ポール・オンニュのバスーンの深々としたたたずまいは、いわゆるファゴットとは一線を画す魅力にあふれています。

ともすれば、ファゴットもバスーンも同じようなものでしょうと思われがちです。

実際、AIに聞いてみれば「ファゴットとバスーンは同じ楽器ですが、国によって呼び方が異なります。日本ではドイツ式のものをファゴット、フランス式のものをバスーンと呼ぶのが一般的です」などとホザイテいます。しかし、ポール・オンニュのバスーンの響きを聞いてみれば、音質においても表現力においてもずいぶん異なることが実感できます。

実にもって興味深く面白い作品と演奏だと言えます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2025-04-07:小林正樹

- 嬉しいなぁ!またまたランパル先生の響きに浸れます(笑)。ホンマにすっきゃねんわ(ほとんどビョーキや!)。

さてファゴットはドイツ語ですね、で、バスーンは英語で仏語はバッソンとか言うらしいです。

システムと見てくれがドイツ式とは違って、やや簡素な風体。このころ(多分60年代から70年代初頭)のステレオ録音でパリ音楽院オケ(マルティノン指揮)のイベールの喜遊曲やスイスロマンド管(当時はまるっきしフランスのオケみたいでした)のアンセルメ指揮シャブリエ「スペイン」などで、ホルンも含めてその典型的な奏法音色が聴けますね

おふらんす~ぅ!って感じ。ホルンにもふわっとヴィブラートがかかってね、やっぱどこかがおしゃれっぽい。

しかしそれはもう今は昔で、最近は全く世界中の管弦楽団が同じ音がするようになってしもうておもろくありまへんのや。

楽器メーカーが全世界優秀になってね。同じような音色傾向の高級品ばっかですわ。

フルートなんか(このランパルさんは別格!)高校生でもブラスバンドで金製を使ったりしてます。

何が言いたいかというと「音楽そのものには国境はないかもしれんが、演奏者や楽器や、その扱い方にはれっきとした国境が存在していた」頃の方がクラシック音楽では面白かったかもなってことです。お粗末!

2025-04-08:yk

- Jean-Pierre Rampal (fl)、 Jacques Lancelot (cl)、Paul Hongne (basson)、Gilbert Coursier (hrn)・・・これに、Moris Andre (tr)などを加えれば、1950-60年代のフランスの管の黄金期の代表的な名手の名が出そろいますね。戦後のフレンチ・バロックはもとより、古典派・ロマン派音楽のラテン的演奏の担い手として、クラヴサンのラクロワ、指揮のパイヤールなどと共に一つの典型を形作るうえで中核を形作った演奏家達でした。

私は、このロッシーニは初めて聴きましたが、これも彼らの他の演奏と共通した、第二次世界大戦という大惨事の後の世界に対して希望を見出そうとする、軽快で理性的なラテン的”知性”を感じさせてくれる演奏でした。

未来に対して薄汚い反理性的な予感に満ちた”現代”にあって、もう一度聞きなおされてよい演奏だと思います。

2025-04-11:たつほこ

- 春の陽気にピッタシ。初めて聴きましたが良いですね。ロッシーニは好きです。一時期セビリアの理髪師の抜粋盤を聴くと散髪に行きたくなる時期がありました。4曲あるようですので、楽しみにしています。モーツァルトのグランパルティータも好きですが、こちらはより軽やかですね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)