Home|フィードラー(Arthur Fiedler)|ガーシュイン:ピアノ協奏曲

ガーシュイン:ピアノ協奏曲

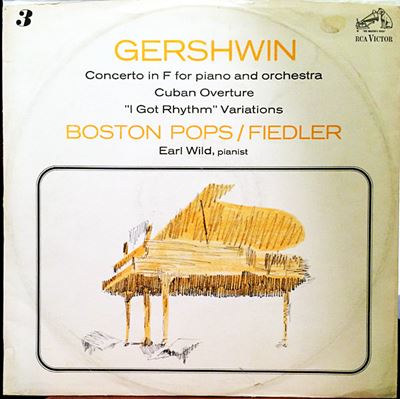

アーサー・フィードラー指揮 (P)アール・ワイルド ボストン・ポップス・オーケストラ 1961年5月17日録音

Gershwin:Concerto in F [1.Allegro]

Gershwin:Concerto in F [2.Adagio - Andante con moto]

Gershwin:Concerto in F [3.Allegro agitato]

ジャズとしてはいいが・・・

まず、有名な話から・・・。(^^;

よく知られているように、音楽の専門的な教育を受けていないガーシュインは楽想は溢れるようにわき出ても、それを管弦楽のためにオーケストレーションする能力はありませんでした。ですから、彼の代表作である「ラプソディー・イン・ブルー」はグローフェがオーケストレーションを担当しました。

しかし、何時までもそれでは駄目だ!!と言うことで一念発起し、最初から最後まで全てを自力で書き上げたのがこの「ピアノ協奏曲(ヘ長調)」でした。

しかし、未だ力足らずのガーシュインには、自分の書いたスコアがどのように鳴り響くのかを判断することができませんでした。そこで、彼は自前で楽団を雇って自分の楽譜を演奏させ、その演奏を聞きながら楽譜の訂正を行いました。(ちなみに、ガーシュインはクラシック音楽の作曲家では到底望めないような高額の報酬を得ていました。)

そして、伝えられる話では、ガーシュインが書いた楽譜は、彼が気にしていたほどにはひどい出来ではなく、僅か6カ所の訂正だけですんだと言うことです。

さて、こうやって、始めて自力で書き上げた作品なのですが、その作品のできに関しては当初から賛否両論が入り乱れていました。

まず肯定的だったのはストラヴィンスキーで、彼はこれを天才の作と褒め讃えたそうです。ただし、彼は自らのもとに管弦楽法を学びたいとやってきたガーシュインに「どうやったらお前みたいに金が稼げるのかこちらの方が聞きたいくらいだ(後に本人は否定)」と言ったそうですから、何処まで真面目に向き合った発言なのかは計りかねます。

逆に否定的だったのはプロコフィエフで、この作品を始めて聞いたときに「32小節のコーラスの連続というだけの、まとまりのない曲である」とバッサリ切り捨てたそうです。やはり、彼は骨の髄までのクラシック音楽家なのです。

しかし、そばにいたディアギレフは「ジャズとしてはいいが、出来損ないのリストである。」と述べています。

このディアギレフの言葉は、もしかしたらラヴェルがガーシュインに与えた言葉~「あなたは一流のガーシュインです。何も今さら2流のラヴェルになることはありませんよ」~をより直截なものにしただけかもしれません。

ラヴェルにしてもディアギレフにしても、ガーシュインの音楽は大好きだったけれども、それは王道クラシックの音楽としてではなく、まさに何ものにも縛られることのないガーシュインの音楽が好きだったのです。

もしかしたら、ストラヴィンスキーがほめたのも、このディアギレフと同じ文脈だったのかもしれません。

まあ、そう思えば、結構かっこいい部分もあるので、それはそれなりに楽しく聞ける音楽であることは事実です。

ただ、もう少し余分なものを削ぎ落として、「ラプソディー・イン・ブルー」くらいにすればもっとよかった、等と言えば顰蹙を買うでしょうか。

この作品のスタンダードとなりうるような演奏

このコンビによる「ラプソディー・イン・ブルー」と「パリのアメリカ人」は既にアップしてあります。これは、それよりも2年後の録音なのですが、ガーシュイン自身も少しばかりかしこまって書いた音楽だというわけなのか、「ラプソディー・イン・ブルー」と「パリのアメリカ人」等ではかなり自由に演奏していたのに対して、こちらはなんだか妙に真っ当な演奏になっています。

ピアノのアール・ワイルドも実に真面目で、楽譜の通りに(おそらく)、隅から隅まできちんと演奏している風情です。そして、それを支えるボストン・ポップス(よく知られてるように、実体はボストン交響楽団)も、下手をするとただただ五月蝿いだけになってしまいそうなところを、実に上手くコントロールして鳴らしています。もちろん、そのバックにはアーサー・フィードラーの手綱さばきもあったのでしょう。

ただし、ボストン交響楽団がこの作品を「ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団」として録音しなかったところに、指揮者とオケの価値判断が透けて見えます。

ただ、それでも手を抜かずに、この作品のスタンダードとなりうるような演奏を展開しているのは偉いと言えば偉いのです。

なお、最後に余談ながら、この録音は、59年に録音した「ラプソディー・イン・ブルー」等と並んで、RCAを代表する優秀録音だと言えそうです。

とりわけ、後のデジタル時代の優秀録音でしか実現していなかったと思われている空間表現が、既に50年代の後半で実現していたという事実には驚かされます。

ただし、その録音に関しては、また別の場所で詳しくふれたいと思います。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2017-03-02:benetianfish

- ついにこの曲もアップしていただき、ありがとうございました。冒頭のとんちんかんなティンパニーからフィナーレのブラスのトリルまで、クラシック・ジャズの境界線などどうでもよくなるような、実に楽しい曲だと思います。

私のこの曲の刷り込みはプレヴィン(71年録音)ですので、このフィードラーの出だしは「なんかモタモタしてとろくさいのでは?」と思いましたが、本題に入るとなんのその、十分楽しい演奏ではないですか。プレヴィンの「快速でスタイリッシュ」な演奏とはまた違う楽しさです。アール・ワイルドのピアノもなかなか歯切れが良くて、この曲のジャズ的要素がよく表れていると思います。下記の演奏で偶然見つけたピアニストなのですが、なかなか侮れない人ですね。

ここからは完全に余談ですが、アール・ワイルドは67年にハーヴィ・シャピロとラフマニノフのチェロソナタを録音しており、ここでもある時はチェロに主導権を譲り、またある時は前面に出てきてよく歌い、実に魅力的な演奏をしています(パブリックドメインまであと2年...?)。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)