Home|コメント

前のページ/次のページ

前のページ/次のページ

リスニングルームによせられたコメント

リスニングルームによせられたコメントをまとめたコーナーです。多くの方の熱いコメントを期待しています。(2008年3月10日記)前のページ/次のページ

ベートーベン:ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」::(P)ヴァン・クライバーン フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1961年5月4日,12日録音

- 2019-06-16:原 響平

- 1960年頃のRCAのリビングステレオ録音は聴いていて本当に「いい音だな」との思いを強くする。常にクライバーンのピアノの音色は細身には感じられず、堂々としていて躍動感が有る。伴奏を務めるライナーの指揮も極上だ。あくまでもピアノに歌わせるところは歌わせ決して、伴奏のオーケストラ、特に金管がでしゃばる事は無い。もう少し、ホルンが聴こえて欲しいと思うぐらいの抑制を効かせた伴奏。これは、これで玄人好みの演奏。さて、この演奏と対極に有るのが、この演奏の2年後に録音したベートーベンのピアノ協奏曲No4。クライバーンのピアノも雄大な演奏をするが、それにもましてライナー指揮シカゴ響の伴奏は物凄い。コントラバスの重低音を強引な程に響かせ、一糸乱れぬ軍隊の様な伴奏。金管も「皇帝」の時の演奏とは違い豪快に吹かせている。ライナーはクライバーンとベートーベンのピアノ協奏曲を2つ残したが、抑制的な伴奏と、豪快な伴奏で好みは視聴者に委ねた。No4の演奏は当方が「本当にカッコ良い演奏」と思った演奏の一つ。これは歴史に残る名演奏。巨匠ライナー恐るべし。是非ともNo4をUPしてくださいね。

ムソルグスキー:交響詩「はげ山の一夜」(R=コルサコフ編)::フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1958年12月28日~29日録音

- 2019-06-14:マルメ

- 僕は全くの素人なので、フリッツライナーという指揮者の性質を詳しくひも解いて感想を述べることは出来ないのですが、このサイトや別の場所で彼の強面エピソードを調べたり演奏を聴くたびに、原作の意図や曲の原型に良い意味で忠実で、老若男女問わず誰の耳でも聞きやすい普遍性を持った演奏が多い気がします。最もそれが良いか悪いかを論じられないのですが、それでも曲を聴くこっちまで素直にダウンロードしてしまいます。指揮者の全員がフリッツライナーみたいな奴しかいない世界には絶対行きたくないけど、あくまで素人である僕の耳は、氏の演奏にとても魅かれているみたいです。

リスト:交響詩「前奏曲」S.97::カレル・アンチェル指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1964年12月録音

- 2019-06-14:Sammy

- スメタナに影響を与えたとされるリストですが、彼の「わが祖国」の方が構成もメロディもより優れているように思えます。ピアノ協奏曲もグリーグ、さらにラフマニノフにまでつながっていくような画期的なものであっても、グリーグの方が優れた作品になってしまっているように思えます。リストは次世代につながる新しい音楽を開いた人として偉大なのだとは思うのですが、ご本人の作品は、今となって聞いてみるともう一つさえない印象がぬぐえません。

この演奏は華やかさを抑え、むしろ一つ一つの響きや対位法的な特徴をしっかりととらえ、きりっと引き締まったアンサンブルで描き出した堅実なつくりに魅力があると思いました。またその洗練された音作りとチェコフィルのどこか鄙びた味わいのある響きの緊張感というか絶妙なバランスというか、そこもまた魅力的に思えます。

そのせいか、どうも「わが祖国みたい」という、本来の影響関係とは逆の印象を持ってしまった次第です。

ドビュッシー:管弦楽のための映像::シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 1957年12月16日録音

- 2019-06-11:Sammy

- 解説を先にお読みして、いったいどういうことを言っておられるのだろう、と戸惑ったのですが、一聴してなるほどと思いました。そしてもう一人の聞き手として私なりにどういう言葉にできるのだろう、と考えました。

確かにこの演奏は、私がこの曲のほかの演奏から受けていたイメージよりもどこか抒情的な色彩に富んでいるように思えます。それはどこから来るのかというと、一つ一つの楽器の鳴らし方に癖のあるアクセントや表情が付けられていて、そういうことが隅々にまで施され、それを前提とした全体の表現や流れになっているということなのかと思います。

そしてyungさんの仰る「蒸留水のような音」は、そういうことを意識的に遠ざけ、いわば「雑味」を除いて楽譜に記されたところのおのずから成るような「スーパードライ」的なキレを追求したところから生み出されてきたのだと思います。個人的に私はそういう音の方に慣れ親しみ、それもよしと思うのですが、ここで聞かれる演奏のような一つ一つの楽器の豊かな表情付けの「にごり」の中から立ち上る香りもまた素晴らしいと感じます。

しかもミュンシュ/ボストン響の場合あいまいにぼやかしているのではなく、明快な表現の中で情感あふれる演奏となっていて、「なんとなくもやっとやったらムード出ちゃいました」というのではなく、作品の姿をしっかり打ち出しながら、積極的な表現の中で雰囲気があふれる、というのはとても素晴らしいと思います。

ひたすらクリスタルで切れ味鋭いドビュッシーも新鮮で心地よいですが、むせるようなこの香りの充満もまた、素晴らしい芸術だと思います。温故知新、こういう魅力を生かして次の時代を切り開く芸術家が現れることにも期待しつつ。そのためにも、このようなアーカイブをyungさんのような方が作り上げてくださっていることの重要さを思います。

ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77::(Vn)ヘンリク・シェリング ピエール・モントゥ指揮 ロンドン交響楽団 1958年録6月18日~20日録音

- 2019-06-09:Sammy

- モントゥーの細やかで円熟した表現、ロンドン交響楽団の高い合奏力と素晴らしい響き、そしてシェリングのきりりと引き締まった高貴な美しいヴァイオリン、それらを明瞭にとらえた録音の故に、ブラースムのこの名曲が真摯かつ豊かに鳴り響いている素晴らしい演奏と思います。特に第2楽章の室内楽のような息をひそめ合うような親密な響きあいは素晴らしく、yungさんの仰るように、稀有な伴奏の妙と言うべきでしょう。

特にヴァイオリンは「生真面目系ブラームス演奏」の最右翼とも言いたい名演奏です。その点ではのちのもう少し伸びやかな演奏と比べてもオンリーワンの魅力ともいえるかもしれません。

シェリングのブラームスの協奏曲は3つとも聞く機会を得ましたが、それぞれの素晴らしさがあり、特に優劣を無理につけなくてもよいのでは、と私は感じています。

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18::(P)ヴァン・クライバーン フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1962年3月31日&4月2日録音

- 2019-06-09:原 響平

- この演奏はRCAのリビングステレオシリーズで録音された一枚。RCAは当時、ルービンシュタインというピアニストの巨匠を中心にピアノ協奏曲の録音を目論んでいたが、伴奏指揮の巨匠フリッツ・ライナーとの折り合いが中々上手く行かず途中で中断してしまった。それを補うべく、クライバーンに白羽の矢が立った。ライナーとの共演では、ベートーベンのピアノ協奏曲No4とNo5が名演。特にピアノ協奏曲No4は歴史に残る名演奏。それ以外にも、ブラームスのピアノ協奏曲やシューマンのピアノ協奏曲も録音し、いずれも素晴らしい。ライナーの曖昧さを嫌った、男性的な音色をバックに奏でるクライバーンのピアノの美しい音色が、思わず「上手いな」と叫びたくなるような演奏。さて、前置きが長くなったが、このラフマニノフのピアノ協奏曲も素晴らしい。ライナーのイメージするラフマニノフの姿が克明に再現されている。しかし、当方は1956年にルビンシュタインと入れた録音をベストとする。理由は伴奏を務めるバイオリンの甘い音色が、より鮮明な為。当時のシカゴ響の演奏技術力は世界でもトップクラス。

タレガ:アルハンブラの思い出::(ギター)セゴビア 1955年3月4日録音

- 2019-06-07:マルメ

- 私は色々なクラシック音楽を紹介する場所でガーシュインやジョップリン、タレガ、或いはホルストを聞くたび、毎回何故これがクラシック系のサイトで紹介されているんだろう?と思うような雰囲気を感じてしまいます。それは今日の様々な文化の発信地であるアメリカの開拓に関わったイギリスやスペイン、そして開拓によって作られたアメリカ自身の響きが、現代の様々な分野や文化に繋がっている為、クラシックとは違う"故郷、或いは魂"の響きを彼らの曲から感じとってしまう為であると思います。

唯、そういった歴史的なアレコレが、こういった曲を日本人である私にさえ、ある種"文化的な故郷"としてのシンパシーを持たせてくれている(しまっている)点も事実。事実、このサイト上の評価も含め、この曲には私含め、とても多くの人か共感しているだろう(してしまっているだろう)と思います。とにかく何故か日本人の心に沁みやすい曲だと思います。

非常にわがままな想いなのですが、ユングさんお勧めの"ラグリマ"も聴いてみたいです。

ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77::(Vn)ヘンリク・シェリング ピエール・モントゥ指揮 ロンドン交響楽団 1958年録6月18日~20日録音

- 2019-06-06:joshua

- 3種のシェリングの中で、これが一番だと思います。

ヴァイオリンの名手ティボーが指揮するパリ音楽院伴奏のベートーヴェンも楽しみましたが、曲的にもこちらがよりいい

録音も鑑賞には十分

シェーンベルク:5つの管弦楽曲 Op.16::ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1962年7月14&22日録音

- 2019-06-06:マルメ

- 私は"ゲームで使用する為"というある意味かなり不純とも言える目的もあって、ここの音楽を収集しているわけですが、この曲は、映画とかゲームとか"そういう"目的で使っても違和感が無い口当たりの良さがあるような気がします。主はこの曲の味わいに"危険性"があると指摘しておられますが、まさしくその口当たりの良さが危険性に繋がっているような気もいたします。

唯、これはあくまで素人の直観レベルの感想ではありますが、それでも決して作曲から演奏に至るまで、様々な工夫が凝らされた曲じゃないというわけでもないと感じます。清濁併せ持つ言い方ですが、色々な需要をこの曲に感じました。

ホルスト:大管弦楽のための組曲「惑星」 作品32::サー・エイドリアン・ボールト指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 ウィーン・アカデミー室内合唱団 1959年3月録音

- 2019-05-30:マルメ

- 一概に全てが当てはまるかは解りませんが、良いクラシック音楽は、その人の住んでいる(いた)生活環境の雰囲気というか、魂と言うか、口では言い表せない環境を反映している要素があると私は感じます。

夢想的な曲の雰囲気も含めて、これは嫌味な位、霧深い魔法使いの国、イギリス人が作った感がある曲だと私は感じます。戦争も、街並みも、霧深い森も、ワクワク感も、幸せも、鬱も、躁も、生も死も。本当に嫌味な位、この曲はイギリス人だなあ!と思わせてしまいます。私は何処の国の作家の曲であれ、こういった曲が大好きです。

モーツァルト:ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調 K.491::アニー・フィッシャー:エフレム・クルツ指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1966年5月14日,16日,17日,20日,24日&6月17日,20日録音

- 2019-05-26:しょうちゃん

- いつもありがとうございます。ランランとメストの実演を聴いてから24番に惹かれるようになりました。3楽章のフィッシャーの演奏に大へん魅せられました。この楽章があと数小節続いたら何処に行くのかな、といつも考えてしまいます。この世とあの世の境界をきっと飛び越えて宇宙の彼方に解き放たれるのでしょうか。現世にとどまれるギリギリの演奏ではないかと感じています。

チャイコフスキー:くるみ割り人形 組曲 Op.71a::アナトゥール・フィストラーリ指揮 ロンドン交響楽団 1962年1月録音

- 2019-05-25:マルメ

- 私はこの曲を手に入れたくてこちらに来たようなものですが、ちょっと聞いて即、ダウンロードいたしました。バレエ音楽がどういうものなのかは私は詳しくないけど、一見、子供向けか?と錯覚する程の物語チックな要素がありながらも、性を感じさせるような要素もあり、それでいて、クラシック特有の決して安っぽくない言い回しもある。まさにこういう曲が欲しくてここに来ました。

チャイコフスキー:スラヴ行進曲Op.31::フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1958年12月28日~29日録音

- 2019-05-23:マル

- わかりやすい主旋律が物語チックな曲だと感じました。素人なりに、こういった表現は音楽を嗜まれる方の間では好き嫌いあるんじゃないかな、と考えます。又、この音楽には何かが正しいとか正しくないとか、そういったチャイコフスキーのイデオロギー、あるいはそれを超えた善悪の考えがのぞかせていますが、それでも曲として、決して安っぽい言い回しに終わっていない所がクラシックらしくて、そういう点が私は好きです。

プロコフィエフ:スキタイ組曲「アラとロリー」 op.20::アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1957年7月録音

- 2019-05-22:マルメ

- 同人ゲーム制作活動の為、大好きな曲をしばし、ダウンロードいたします。原則、1週間に50曲の制限には最大限、気を遣ってダウンロードする予定ですが、もし、それ以上ダウンロードしてしまうミスを犯した場合も、許していただけると幸いです・・・。

プロコフィエフは、物語、劇場っぽい雰囲気が好きで、超、眼を付けていた作家です。原作と違うのですが、スージーテンプルトンの人形劇"ピーターと狼"にて、流れたプロコフィエフの曲には、その映像作品自体の迫力も含め、とても痺れました。何だかんだ、色々なものを作ってる自分ですが、最終的な目標はああいう迫力ある物語を作りたいというのがあり、その素材集めとして、しばし聴きながらダウンロードさせて頂きます。

私の動機は若干不純かもしれませんが、それでも主がこのようなサイトを作られたことに、深く感謝いたします。

ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61::(Vn)フリッツ・クライスラー:レオ・ブレッヒ指揮、ベルリン国立歌劇場管弦楽団 1926年12月14日&16日録音

- 2019-05-21:塚本 和彦

- クライスラーのベートーヴェンの協奏曲をアップしてくださり、ありがとうございます、これをもとにさらに、研鑽にはげみたいと思います。

追伸、ところで、クライスラーのブラームスの協奏曲をアップする予定は、おありで?

ウィーンフィルの休日(62年リリース盤)::ケンペ指揮 ウィーンフィル 1961年12月11日~17日録音

- 2019-05-19:藤原正樹

- 新星堂の1000円CDだったかで持っていました。オーベロン、フィンガル、ウィンザーの陽気な女房たち、ロザムンデ、グルックだったかな。ロザムンデはワルターのモノラルで最初聞いていて、和解若いケンペのほうが遅いじっくりとした歌い方をするので驚きましたが。このグルックも好き。沈み込んでいくような名演ではないですか。まるでカスパール・ダヴィッド・フリードリヒの絵のような抒情性。大音楽になってしまっているのがご不満な人もおられるかもしれませんが、僕はとても好きだったんです。聴けてよかった。

チャイコフスキー:交響曲 第5番 ホ短調 作品64::セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1959年10月23~24日録音

- 2019-05-17:ono

- さっそくFLAC化ありがとうございます。聴いた感想。9点非常に感動しました。さすが「名曲名盤500」で4位の価値があります。隠れた名盤?私が知らなかっただけかもしれません。いつもはカラヤンEMI1971年録音やムラヴィンスキーを聴いていますが、カラヤンのようなスリリングさは少ないですが、悲愴感があって良いです。FLAC音源がレコードからと思えますが家の装置ではCDより高音質で太い音で鳴っていました。yungさんのように音楽内容をうまく言葉で表現できませんが、チャイコフスキーはベートーヴェンの次に名作曲家と思います。また、今までジョージ・セルをあまり聴いてこなかったのでいろいろ聴いてみます。

シューベルト(ウィルヘルミ編):アヴェ・マリア::(Vn)エリカ・モリーニ (P)レオン・ポマーズ 1956年録音

- 2019-05-08:joshua

- サンセット大通り 原題: Sunset Boulevard のラストシーンではないでしょうか?

ビリー・ワイルダー監督でしたね。

貴族をかつての名女優になぞらえればユングさんの文章に合ってくるように思います

チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 作品23::(P)スヴャトスラフ・リヒテル:ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ウィーン交響楽団 1962年9月24日~26日録音録音

- 2019-05-03:ハスキル好き

- この録音の他にリヒテルはムラヴィンスキー+レニングラードフィルとの録音を残していますね。実は私はそちらしか聴いたことがなかったので、この録音を通し逆にムラヴィンスキーのチャイコフスキーに対する思い入れの強さを改めてはっきりと感じました。

バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV 1043::(Vn)ヤッシャ・ハイフェッツ (Vn)エリック・フリードマン サー・マルコム・サージェント指揮 ロンドン新交響楽団 1961年5月19日&20日録音

- 2019-05-02:バッハ好き

- 古さを感じる一方、ほのぼのとした暖かさが感じられて結構好きです。

ムソソルグスキー:展覧会の絵(ラヴェル編曲)::セルゲイ・クーセヴィツキー指揮 ボストン交響楽団 1930年10月28日&30日録音

- 2019-05-02:望月 岳志

- 1930年とは信じられないほど聴きやすい録音ですね。

注文主でもあるクーセヴィツキーが1922年に完成したラヴェル編曲版の演奏権を長期間独占していたそうですが、そのせいか、演奏レベルも非常に高い。初録音ということですが、それこそ満を持してのものだったのでしょう。

------------------------------

なお、1943年の同コンビの録音のCDを所有していますが、データは以下の通りです。

プロムナードを1曲と数えると、ラヴェル編曲版では、全部で14曲となりますが、内

3. Promenade 2

4. The old castle

7. Bydlo

8. Promenade 4

が省略されています。

Live broadcast from Symphony Hall, Boston on 9th October, 1943

1. Promenade 1

2. The Gnome

3. 省略

4. 省略

5. Promenade 3

6. Tuileries

7. 省略

8. 省略

9. Ballet Of The Chicks In Their Shells

10. Samuel Goldenberg & Schmuyle

11. The Marketplace At Limoges

12. The Catacombs - Cum Mortuis In Lingua Mortua

13. Baba Yaga The Hut On Fowls' Legs

14. The Great Gate Of Kiev

音の鮮度(高域)は1930年録音より少し上ですが、歪みや混濁の点では1930年の方が聴きやすいかも知れません。演奏はライヴとは思えないほどの完成度でありながら、1930年録音の丁寧な仕上がりに比べてダイナミックな即興性と迫力もあるものです。

メンデルスゾーン:交響曲第3番 イ短調 作品56 「スコットランド」::シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 1959年12月7日録音

- 2019-05-01:原 響平

- この演奏は熱血漢ミュンシュの異名を与える程の名演。とにかく明るいオーケストラの音色と、どことなく粘り気の有るお色気満点の弦の響き。アダージョ楽章では人生の悲哀を感じさせながらも最終楽章に向かって力強くリズムを刻んでゆく。この情感溢れる表現はミュンシュならではのもの。さて、当時のボストン響との蜜月の関係を示す演奏は他にも沢山有る。ベートーベンの合唱やシューベルトのザ・グレイトそして、ベルリオーズの幻想、更にはサンサーンスのオルガン。1950年代後半のRCA録音ディレクターの造り出す独特な音色と相まって、どれも本当に素晴らしい。

チャイコフスキー:交響曲第6番 ロ短調, Op.74 「悲愴」(Tchaikovsky:Symphony No.6 in B minor, Op.74 "Pathetique")::アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1947年11月24日録音(Arturo Toscanini:NBC Symphony Orchestra Recorded on November 24, 1947)

- 2019-04-29:joshua

- opus~というレーベルの板起しらしき同演奏を聴いて、

なんて音が悪いのか、と驚きました。

故U氏が特殊装置で聴いているのか、おそらく、CDといってもmp3に落としたり、Bluetoothで聴いたりしても真価はわからないんでしょうか?

こんなことでは多くの人が絶賛するこの演奏の良さが分からずじまいだと、そこで思い出したのが、このページ。

この音なら納得。良いスピーカーにつないで2度納得。

ドヴォルザーク:序曲「フス教徒」 Op.67::カレル・アンチェル指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1962年2月録音

- 2019-04-27:baroquemusicfan

- アップありがとうございます。アンチェルによるドヴォジャークの序曲は、謝肉祭ほかの『三部作』と『わが故郷』とが組み合わされたレコードで聴いていましたが、『フス教徒』だけは未聴でした。感謝です。

ジャケットのデザインについてですが、これはカップリングされている交響詩『水の悪魔』からのデザインではないでしょうか?

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」, Op.125::ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮 バイロイト祝祭管弦楽団 (S)エリーザベト・シュヴァルツコップ (A)エリーザベト・ヘンゲン (T)ハンス・ホップ (Bass)オットー・エーデルマン バイロイト祝祭合唱団 1951年7月29日 録音

- 2019-04-25:白玉斎老人

- ドイツの音楽評論家、ヨアヒム・カイザーが次の趣旨の文章を書いていました。

「バイロイトの第9」のリハーサル中、フルトベングラーの意図の通りに弾けないビオラ奏者がいた。巨匠が「そうではない」とたしなめると、奏者はこの上なく恐懼してしまい、「このままでは実演はどうなることか」と危ぶまずにはいられなかった。ところが、いざ本番になると、この奏者が誰よりも自信に満ち、生き生きと音を奏でていた。「フルトベングラーの影響力はこれほどまでに絶大なのか」と舌を巻いた――。

指揮者も、独唱者も、コーラスも、そしてオーケストラも、かかわった全員が持てる力をすべて出し尽くした、稀有の演奏というほかありません。

憎悪に駆り立てられた人たちにより、最も安堵して過ごせるはずの場所で数百人が殺害される出来事が起きたばかり。「すべての人々が兄弟姉妹になる」という第四楽章のテーマが人類史においてかなえられることは極めて難しいでしょうが、それだからこそ掲げ続けなければならない思想なのだと、この曲を聴くと考えさせられます。

ブラームス:ラプソディ「冬のハルツの旅」(アルト・ラプソディ)作品53::ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 (A)アーフェ・ヘイニス ウィーン交響楽団 ウィーン楽友協会合唱団 1962年2月録音

- 2019-04-24:joshua

- サヴァリッシュで瑞々しい演奏というと、フィラデルフィアで振っていたドヴォルザーク、特に8番、イギリス、が好きでした

60年代以前には、振ってなかったんでしょうか?

ドヴォルザーク、スウィトナーもドヴォルザーク良かったですよ

ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77::ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 (Vn)クリスチャン・フェラス ベルリンフィル 1964年5月録音

- 2019-04-23:白玉斎老人

- 「クラシック音楽は、カラヤンの死去で歌舞伎の世界から能の世界に戻ってしまった」とは卓見!! 歌舞伎座に行ったことがない人でも、吉右衛門、海老蔵、七之助と役者の名前がポンポンと言えるけれど、能役者を挙げられる人は極めてレアですものね。

新聞離れが進んでいる昨今ですが、日本の各紙はカラヤンの死去を一面で伝えていました。カリスマ的な人気を誇ったクライバーでさえ、社会面での扱いでした。

日本人ではなく外国人のクラシック音楽関係者の訃報が今後伝えられるとき、一面で伝えられる人物は思いつきません(日本人では、数分指揮しただけでニュースとして報じられている方に不例があれば、文句なしの一面です)。

演奏はムターと入れた新盤に比べ、音が重苦しくなく、好感を抱きました。

ベートーベン:ヴァイオリン協奏曲::(Vn)エルマン ショルティ指揮 ロンドンフィル 1955年4月録音

- 2019-04-22:K

- 原典を過度に神格化する現在の音楽界とは全くの無縁の演奏といえる。のだめカンタービレでのだめの演奏が一部酷評を受けたのを思い出してしまった。

エルマンは確かに過度のポルタメント、引き崩しを諸悪の根源みたいに言われる演奏家の筆頭であるが、譜面のままに弾いて何の感動も得られない演奏よりは格段に優れていると思う。曲のイメージと演奏家のスタイルがみごとに同化している稀有な例ではないか?

一時代前の演奏家は程度の差こそあれすべてこの方法によっていると思う。この曲はこのように弾かなければならないという命題自体がそもそもまやかしである。エルマンは確かに個性が強すぎて万人受けする演奏家ではないかもしれないが、譜面どおりにしか弾けない演奏家が絶対に到達できない独特の節回しをもっており、曲を熟知した聞き手にはそこまでやるか?とうなずかせる力量をもっている。再評価すべきと考える。

この盤では、若き日のショルテイの非凡なサポートが聴ける。素晴らしい

ベートーベン:交響曲第5番 ハ短調 「運命」, Op.67::ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1954年2月28日~3月1日録音

- 2019-04-18:白玉斎老人

- 咲き誇る大輪の薔薇のように豪華絢爛な音響に引かれ、長く愛聴してきました。巨匠が最晩年においてさえ、みずみずしい世界を提示していることに驚異を覚えます。フルトベングラーによる「運命」は、1947年5月27日の録音にとどめをさすと思います。もしそのレコードが残されていなかったら、これをもって彼の五番の最良の演奏と推すことに何のためらいも感じません。

モーツァルト:ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調 K.491::アニー・フィッシャー:エフレム・クルツ指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1966年5月14日,16日,17日,20日,24日&6月17日,20日録音

- 2019-04-18:yk

- アニー・フィッシャー・・・名前だけは昔から聞き知っていましたが、演奏の実際はほとんど知りませんでした。録音(評論)によって演奏家を”知る”ことの多いことの欠点ですね。しかし、このモーツアルトは(実演ではない録音にもかかわらず)すばらしいですね。ペダルを抑制した明快である種素朴な外連のないピアノの音で、即物主義に個性を付与している。これでハスキルなどへの私の忠誠心が揺らぐ・・・と言うことはありませんが、また異なるモーツアルトの世界を教えてもらいました。フィッシャーを紹介されたyungさんにも感謝・・・・

反射的にEMI録音集を購入してしまった^_^

前のページ/次のページ

【リスニングルームの更新履歴】

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)

[2025-12-09]

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)

[2025-12-07]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-12-06]

ラヴェル:夜のガスパール(Ravel:Gaspard de la nuit)(P)ジーナ・バッカウアー:(語り)サー・ジョン・ギールグッド 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Read)Sir John Gielgud Recorded on June, 1964)

[2025-12-04]

フォーレ:夜想曲第7番 嬰ハ短調 作品74(Faure:Nocturne No.7 in C-sharp minor, Op.74)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-02]

ハイドン:弦楽四重奏曲第32番 ハ長調, Op.20, No.2, Hob.3:32(Haydn:String Quartet No.32 in C major, Op.20, No.2, Hob.3:32)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1931年12月2日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on December 2, 1931)

[2025-11-30]

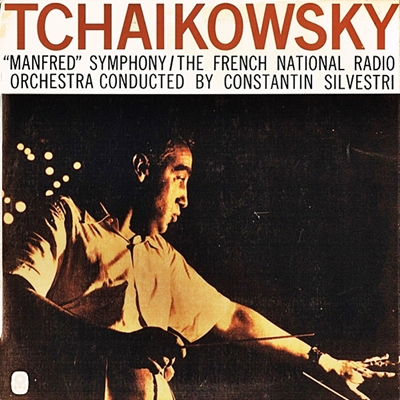

チャイコフスキー:マンフレッド交響曲 ロ短調 作品58(Tchaikovsky:Manfred Symphony in B minor, Op.58)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 フランス国立放送管弦楽団 1957年11月13日~16日&21日録音(Constantin Silvestri:French National Radio Orchestra Recorded on November 13-16&21, 1959)