Home|アンチェル(Karel Ancerl)|ドヴォルザーク:序曲「フス教徒」 Op.67

ドヴォルザーク:序曲「フス教徒」 Op.67

カレル・アンチェル指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1962年2月録音

Dvorak:Hussite Overture, Op.67

ドヴォルザークの愛国的な側面が強く表れたものの一つ

「フス教徒」とは、14世紀にプラハの大学の学長だったヤン・フスに由来するもので、フスはカトリック教会の堕落を厳しく批判して、「宗教改革」ともう言うべき運動をおこした人物でした。

それは、ドイツでルターが宗教改革を始める1世紀も前のことであり、フスはその運動の中で火あぶりの刑に処せられました。

しかし、彼の主張は多くの人々に広まっていき、やがて反カトリックの国民運動へと発展していき、ついにはローマ法王が派遣した十字軍を打ち破って自治政府を作りあげていくのです。

その自治政府は、やがてはハプスブルグ家を中心としたカトリック勢力の巻き返しによって再び彼らの支配下にはいることになるのですが、その中でフスは宗派をこえてチェコの国民的英雄として尊敬をされるようになっていくのです。

ドヴォルザークの「フス教徒」は、その様な「国民的英雄のフス」と、それ以後の「フス教徒の時代」を描いた三部劇の為の音楽として書かれました。しかし、結果的にはその三部劇とは切り離した形でこの序曲だけが完成し、1883年にこの序曲だけが初演されています。

なお、この序曲においても、チェコの人ならば誰もが知っている二つの歌が素材として使われているようです。

一つは、スメタナの「我が祖国」でも使われている「なんじら神の戦士たち」というコラールで、「我が祖国」では第5曲(ターボル)と第6曲(ブラニーク)でも使われています。

もう一つは、チェコ民族の守護聖人とされている聖ヴァーツラフ一世を讃えるコラール・・・だそうです。(^^;

深いところでチェコの地に根をはりめぐらせていたのかもしれない

ふと気がつくと、ドヴォルザークの「序曲」をほとんどアップしていないことに気づきました。すでに何度かふれたことなのですが、名前はとても有名なのに、聞かれる機会のある作品がとても少ないという作曲家がいます。もっとも、その作曲家が「寡作」であるならばそれも仕方のないことなのですが、それこそ多くのジャンルで優れた作品を数多く残しているのならば、それは何とも勿体ない話と言うことになります。

そして、このドヴォルザークなどもそう言う「勿体ない」存在の典型かもしれないのです。

ドヴォルザークは多くの交響曲を残しているのですが、聞かれる機会が多いのは「新世界より」くらいのものですし、管弦楽曲と言えば「スラブ舞曲」だけが飛び抜けて有名です。

もちろん、それ以外にも交響曲で言えば8番と7番、管弦楽曲で言えば「弦楽セレナーデ」あたりがそれなりのポピュラリティを維持していますが、それ以外となると一気に知名度は落ちます。

しかし、ドヴォルザークがアメリカに移り住む前、概ね40代の頃に書かれた、「序曲」とタイトルのついた一連の管弦楽作品はまさに創作の脂ののりきった時期の作品であり、音楽的な充実度という点では非常に優れたものがあります。

ただし、それらの作品にはアメリカ時代のペタントニックを多用したことからくる分かりやすさやとは無縁ですし、ボヘミヤの民族色が色濃く溢れているわけではありません。しかし、この時代のドヴォルザークらしいしっかりとした構成とオーケストレーション、そして何よりもメロディーメーカーとしてのドヴォルザークの特長が発揮された佳作ばかりです。

しかし、演奏会で取り上げられることはそれほど多くはありませんし、録音の数もそれほど多くはありません。

ある意味、そう言う隠れた「佳作」を今まで一つも取り上げてこなかったのはやはり大きな欠落と言わざるを得ません。

と言うことで、そう言う「佳作」を誰の演奏で取り上げるべきかと思案すれば、真っ先に思い浮かんだのがこのアンチェル&チェコフィルの録音です。

もちろん、それは本場のお国物だ等という安易な理由ではありません。そうではなくて、それとは真逆の、これらの作品の持っているしっかりとした構成とバランス良く鳴り響くオーケストラの姿が見事に表現されているからであり、さらに言えばそう言う手堅さと同時にしなやかに歌うドヴォルザークの美質も見事にとらえられているからです。

この一連の「序曲」は1961年から1962年にかけて録音されているのですが、ある意味ではこのコンビによるもっとも幸福な時期の録音だったのかもしれません。

そう言えば、アンチェルは1968年に起きた「プラハの春」への弾圧をきっかけに亡命をして、カナダのトロント交響楽団で常任指揮者をつとめるのですが、それほど目立った仕事をすることなくこの世を去ってしまいました。

アンチェルと言えば「民族色」などというものからは距離を置いていたように見えたのですが、深いところでチェコの地に根をはりめぐらせていたのかもしれません。そして、その根っこから引き抜かれ事によって、何か大切な物を失ってしまったのかもしれません。

<追記>

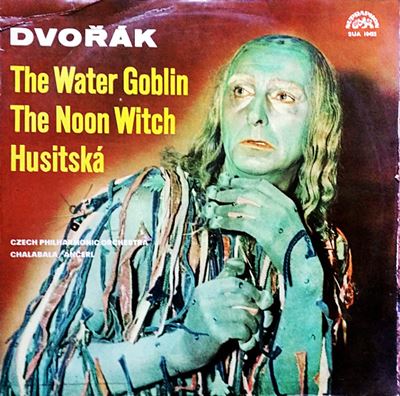

ただし、この異様なジャケットのデザインだけは意味不明です。何か意味があるのでしょうかね・・・。(^^;

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2019-04-27:baroquemusicfan

- アップありがとうございます。アンチェルによるドヴォジャークの序曲は、謝肉祭ほかの『三部作』と『わが故郷』とが組み合わされたレコードで聴いていましたが、『フス教徒』だけは未聴でした。感謝です。

ジャケットのデザインについてですが、これはカップリングされている交響詩『水の悪魔』からのデザインではないでしょうか?

2020-02-29:備前屋の旦那

- このジャケットは、曲名の最初に書かれている交響詩「水の精」(ウォーター・ゴブリン)から来ているのでしょう。

ドボルザークの「四大ホラー交響詩」の一つで、「水の精の王が村娘をさらって無理やり嫁にするが、実家に里帰りしたいと言うので「晩までに帰ってくるように」と言い渡して実家に帰すが、嫁は母親に止められて帰ってこず、怒り狂った水の王は二人の間に出来た赤ん坊を引き千切って実家のドアに叩き付けて去っていく」という物語に題材を得て作った曲なので、この不気味な人物は「水の王」だと思います、青いですし。

「四大ホラー交響詩」の中では最後に完成した「野ばと」が日本での評価が高いようですが、完成時期が他の三曲と離れているので「野ばと」抜きの組み合わせが多いのは面白いところです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)