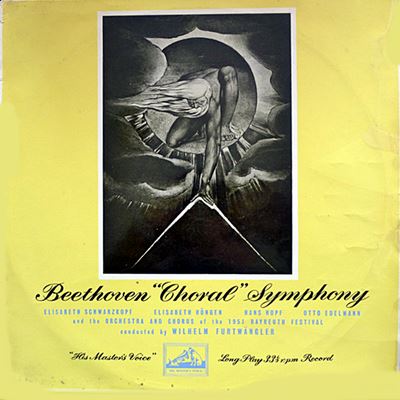

Home|フルトヴェングラー(Wilhelm Furtwangler)|ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」, Op.125

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」, Op.125

ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮 バイロイト祝祭管弦楽団 (S)エリーザベト・シュヴァルツコップ (A)エリーザベト・ヘンゲン (T)ハンス・ホップ (Bass)オットー・エーデルマン バイロイト祝祭合唱団 1951年7月29日 録音

Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral" [1.Allegro Ma Non Troppo, Un Poco Maestoso]

Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral" [2.Molto Vivace]

Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral" [3.Adagio Molto E Cantabile; Andante; Adagio]

Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral" [4.Presto; Allegro Ma Non Troppo; Allegro Assai; Presto; Allegro Vivace; Alla Marcia; Andante Maestoso; Allegro Energico Sempre Ben Marcato; Allegro Ma Non Tanto; Poco Adagio; Prestissimo]

何かと問題の多い作品です。

しかし、その実態はベートーベンの最高傑作からはほど遠い作品であるどころか、9曲ある交響曲の中でも一番問題の多い作品なのです。さらに悪いことに、その問題点はこの作品の「命」とも言うべき第4楽章に集中しています。

そして、その様な問題を生み出している原因は、この作品の創作過程にあります。

この第9番の交響曲はイギリスのフィルハーモニア協会からの依頼を受けて創作されました。しかし、作品の構想はそれよりも前から暖められていたことが残されたスケッチ帳などから明らかになっています。

当初、ベートーベンは二つの交響曲を予定していました。

一つは、純器楽による今までの延長線上に位置する作品であり、もう一つは合唱を加えるというまったく斬新なアイデアに基づく作品でした。後者はベート−ベンの中では「ドイツ交響曲」と命名されており、シラーの「歓喜によせる」に基づいたドイツの民族意識を高揚させるような作品として計画されていました。

ところが、何があったのかは不明ですが、ベートーベンはまったく異なる構想のもとにスケッチをすすめていた二つの作品を、何故か突然に、一つの作品としてドッキングさせてフィルハーモニア協会に提出したのです。

そして出来上がった作品が「第九」です

交響曲のような作品形式においては、論理的な一貫性は必要不可欠の要素であり、異質なものを接ぎ木のようにくっつけたのでは座り心地の悪さが生まれるのは当然です。もちろん、そんなことはベートーベン自身が百も承知のことなのですが、何故かその様な座り心地の悪さを無視してでも、強引に一つの作品にしてしまったのです。

年末の第九のコンサートに行くと、友人に誘われてきたような人たちは音楽が始まると眠り込んでしまう光景をよく目にします。そして、いよいよ本番の(?)第4楽章が始まるとムクリと起きあがってきます。

でも、それは決して不自然なことではないのかもしれません。

ある意味で接ぎ木のようなこの作品においては、前半の三楽章を眠り込んでいたとしても、最終楽章を鑑賞するにはそれほどの不自由さも不自然さもないからです。

極端な話前半の三楽章はカットして、一種のカンタータのように独立した作品として第四楽章だけ演奏してもそれほどの不自然さは感じません。そして、「逆もまた真」であって、第3楽章まで演奏してコンサートを終了したとしても、〜聴衆からは大ブーイングでしょうが・・・〜これもまた、音楽的にはそれほど不自然さを感じません。

ですから、一時ユング君はこのようなコンサートを想像したことがあります。

それは、第3楽章と第4楽章の間に休憩を入れるのです。

前半に興味のない人は、それまではロビーでゆっくりとくつろいでから休憩時間に入場すればいいし、合唱を聴きたくない人は家路を急げばいいし、とにかくベートーベンに敬意を表して全曲を聴こうという人は通して聞けばいいと言うわけです。

これが決して暴論とは言いきれないところに(言い切れるという人もいるでしょうが・・・^^;)、この作品の持つ問題点が浮き彫りになっています。

第九と言えばこれですね!!

なんだかんだ言っても、ベートーベンの第9と言えば、この「バイロイトの第9」にとどめを刺します。もちろん、長年クラシック音楽を聞いてくると、時には斜に構えたくなって、「バイロイトもいいけど、最終楽章の処理の仕方が気にくわないんだよね。そう言う意味ではメンゲルベルグの方が上かもしれないね。」などと言ってみたりするのですが、でも年の暮れになって「まあ、たまにはフルヴェンでも聞いてみるか!」などと言ってプレーヤーにセットしてしまうと、もういけません。

冒頭の極限とも言えるピアニシモの中から、切れ切れのフレーズが聞こえてきて、それがやがて一つの流れへと合流していって第1主題が姿をあらわしてくるのを聞くと、もう耳は釘付けです。

そして、これぞベートーベンと言いたくなるような驀進する第2楽章に続いて、この世のものとも思えないような美しさで第3楽章が演奏されると完全にノックダウンです。

ユング君は、この極限とも言えるスローテンポで演奏される第3楽章を聞くたびに、「これしかない!」と頷いてしまうのです。

そして問題が多いと言われる最終楽章も、例えばあの大見得を切るような長い休止!!

やはり第九と言えば、「バイロイトの第九」なのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2009-03-24:クラ☆おた

- きゃっほ〜い!!!☆★(^д^)/

なんか、いきなりハイテンションでごめんなさい。お久しぶりデス。クラ☆おたデス。

公立受かりマシタ!!!うれしすぎて歌ってしまいますよ〜歓喜のウタを♪(ウソですよ・・・。ドイツ語なんて出来ませんから・・・笑)

いやー、でも普段は第九をあんまり聴こうとは思わないのになんでこうもウレシイことがあるとこの曲を聴こうと思ってしまうんでしょう?!

やっぱり、この曲が本当に「喜びの唄」であることに間違いはないようデス。

そういえば、その公立高校には弦楽部があるらしいのですが、軽音楽部もあるらしくどっちにも興味があるのでどっちにしようか少し迷っています・・・。

でも、とりあえずヨカッタ。それと新しい学校生活が楽しみデス。

こんなガキ相手に迷惑かもしれませんが、これからもよろしくおねがいシマス。

2009-11-03:せいの

- やはりこの演奏はすばらしいですね。彫りの深さや深遠さがほかのどの演奏とも違います。フルトヴェングラーが思い通りやった、思いっきりのよさがそうさせたのでしょうか。ベルリンの第九(1942)もそういう傾向の演奏ですが、こちらのほうが思い通りやったにもかかわらずバランスが良いように思います。

寄せ集めのオーケストラで、アンサンブルが乱れたりもしますが、この音楽の凄みの前ではそんなことはどうでもよくなります。上手い演奏=良い演奏、でないところが音楽の難しいところですね。

ところで、ニコライの第九(1952.2.3)もすばらしいですよ。美しさがバイロイトよりも際立っているように思えます。

2011-02-22:Atsumu Yokoishi

- 何度聴いても感動する。血が通った演奏とはまさにこのバイロイトの第九のことだ。本当に涙が出てくる。

2011-09-19:笛吹き

- 演奏そのものの素晴らしさはもはや言うまでもなし。時代背景も相まって、涙を誘います。

それよりもなにが凄いって、これを指揮したのがフルトヴェングラーが亡くなるわずか3年前だということ。この時既に65歳。歳を取り、若き日の情熱も、技術も表現力も、見る影もなく衰えていく音楽家が少なくない中、自身最高の名演奏とも言えるこの第九が出来たという事、それが素晴らしい。

これは、私が一番敬愛するミュンシュ様のパリ管初披露コンサートでも同じことが言えます。

常に進化し、情熱を保ち続ける事の難しさ、そして素晴らしさ。やっぱり、天才。

2012-01-22:ベテルギウス

- フルトヴェングラー&バイロイト祝祭管弦楽団による「第九」の歴史的名演が、まさかインターネットで聴けるなんて!!

カラヤン&ベルリン・フィルも素晴らしいが、やはりこれはドイツ芸術の極致かもしれない。

2012-10-17:エリ

- 第九ずいぶん種類聴きましたが、フルトヴェングラーのこのライヴ録音も好きです。ライヴにしては演奏の乱れも少なめで、この指揮者のものでは以外と安心して聴ける気がします。オーケストラもうまく弾いています。それと、いかに多くの要素が含まれている曲かも改めて感じます。私は個人的に第四楽章にいつものベートーヴェンの綿密な堅牢な作曲技巧が感じられずイベント風、オラトリオ的なところが苦手なので、第三楽章まで聴いて止めてしまうことが多いです。正直なところフルトヴェングラーの個性的なロマン的解釈についていけないなあと思うときもあり、真逆なセルなどを聴きたくなるときもあります。でも離れられない魅力がある演奏ですね。

2012-11-18:井口 和栄

- 自分はもう40年来クラシック音楽を聴いていますが、この演奏の良さだけは未だにわかりません。

この手探りで集中力に欠けた様な第一楽章のどこがいいのでしょうか?この演奏を聴いたウォルターレッグはあまり良く言わなかったそうですが、解るような気がします。

この演奏と比較すると、1942年のベルリンフィルとの戦中のライブは宇宙的な拡がりを感じさせ、別人のように素晴らしい演奏だと思います。

2012-12-16:ルードヴィッヒ

- ベートーヴェンの第九は偉大な音楽ですがどうも苦手です。意外ですが有名な第四楽章が原因でして…。そんなにいい曲でしょうか。歌が入ると純音楽的なよさが消えてしまうように思います。せっかくの後期の瞑想的な音楽がこの第四楽章でだいなしになっているように聴こえます。「みんなで○○すれば怖くない」みたいで。第九ファンの皆様すみません。ほかの8曲は気分に合わせてしょっちゅう聴きます。でも第九だけは…。

2019-04-25:白玉斎老人

- ドイツの音楽評論家、ヨアヒム・カイザーが次の趣旨の文章を書いていました。

「バイロイトの第9」のリハーサル中、フルトベングラーの意図の通りに弾けないビオラ奏者がいた。巨匠が「そうではない」とたしなめると、奏者はこの上なく恐懼してしまい、「このままでは実演はどうなることか」と危ぶまずにはいられなかった。ところが、いざ本番になると、この奏者が誰よりも自信に満ち、生き生きと音を奏でていた。「フルトベングラーの影響力はこれほどまでに絶大なのか」と舌を巻いた――。

指揮者も、独唱者も、コーラスも、そしてオーケストラも、かかわった全員が持てる力をすべて出し尽くした、稀有の演奏というほかありません。

憎悪に駆り立てられた人たちにより、最も安堵して過ごせるはずの場所で数百人が殺害される出来事が起きたばかり。「すべての人々が兄弟姉妹になる」という第四楽章のテーマが人類史においてかなえられることは極めて難しいでしょうが、それだからこそ掲げ続けなければならない思想なのだと、この曲を聴くと考えさせられます。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)