Home|コメント

前のページ/次のページ

前のページ/次のページ

リスニングルームによせられたコメント

リスニングルームによせられたコメントをまとめたコーナーです。多くの方の熱いコメントを期待しています。(2008年3月10日記)前のページ/次のページ

モーツァルト:交響曲第40番 ト短調 k.550::カール・シューリヒト指揮 パリ・オペラ座管弦楽団 1964年6月録音(?)

- 2017-10-23:せいの

- 38番「プラハ」に続いて聴かせていただきました。ありがとうございます。

プラハ以上に「耳にたこ」ができるほど接することの多いこの曲がなんと新鮮に響くことでしょう。中低音に起伏と変化をもたせることで全体の色彩感を出しているのがこの演奏の特色でしょうか。それが作為的に聴こえないのはシューリヒトのセンスの良さなのかもしれませんね。それから、もしかしたらオーケストラの精度の問題から生じる怪我の功名かもしれませんが、高音と低音や対旋律が微妙にずれるところが往年の名ピアニストがやっていた、右手と左手を微妙にずらして曲に立体感を持たせることと重なって、表情を豊かにしているように思いました。

また、メヌエット楽章が快速で、スケルツォ楽章のように響いて新鮮で、新しい曲を聴いているようで、それでいて、不自然さを感じさせないところにも感銘を受けました。

シューリヒト・パリオペラ座管のこの2曲を聴いて、ピアニストのリリー・クラウスがかつて言った「モーツァルトは燃え立つ炎です」という言葉を思い出しました。まさに炎のような演奏ですね。

モーツァルト:交響曲第38番 k.504 ニ長調 「プラハ」::カール・シューリヒト指揮 パリ・オペラ座管弦楽団 1963年6月録音

- 2017-10-22:せいの

- この音源をアップロードしてくださってありがとうございます。

以前から聴きたいと思いつつ、なかなか入手できなかった音源です。

聴いて驚きました。「耳にタコができるほど(^^)」聴き続けてきたこの曲が、まさに今はじめて聴くような衝撃とともに心に響いてきました。

変幻自在、まるでオペラでも観ているかのようにフレーズごとに色や心に浮かぶ景色が変わっていって、退屈することがありませんでした。一方、そういう演奏は得てして木に竹を接いだような不自然な演奏になるきらいがあるものですが、この演奏からはまったくそういう不自然さを感じませんでした。よく耳を傾けると、内声部や対旋律を際立たせたり、細部に気を配って音楽の流れを良くしているように感じました。

しかも、長調なのに、「疾走する悲しみ」とでも言うのでしょうか、モーツアルトの慟哭さえ聴こえてくるようです。

この音源を、時間がないけど何か聴いてすっきりしたいと思ったときのお供にさせていただきます。

モーツァルト:交響曲第38番 k.504 ニ長調 「プラハ」::カール・シューリヒト指揮 パリ・オペラ座管弦楽団 1963年6月録音

- 2017-10-22:原 響平

- このシューリヒトの演奏は名演ですね。他にもシューリヒトはモーツアルトの交響曲を録音していますが、これがベストです。録音も、オーケストラのフワッとした音色を克明に捉えており、更に、演奏者の息吹が聞き取れそうなくらい、熱気を感じる事ができる演奏。一般的にモーツアルトの作品は、不協和音が無い為、どちらかと言えば読書をしながらBGM風に聞き流す事が多いが、この演奏は、その様な視聴を断固として拒否するぐらいのインパクトが有る。

ベートーベン:弦楽四重奏曲第14番 嬰ハ短調 OP.131::ヴェーグ弦楽四重奏団:1952年録音

- 2017-10-21:せいの

- ベートーヴェンの弦楽四重奏曲の中では14番の幽玄な響きが好きで,パブリックドメインになった音源をいろいろ聞き比べてみました。

わたしはこちらのヴェーグ四重奏団とかバリリ四重奏団のような、ふくよかでちょっとおっとりした演奏が好きなようです。逆にブダペスト四重奏団のような「厳しい」音楽はどうも苦手なようです。もともと一連の弦楽四重奏曲はベートーヴェンの強い意志が反映されてか、凝縮した厳しい響きで構成されているようですので、ブダペスト四重奏団のような演奏で聴くと息が詰まってしまいそうなのです。

たぶん、ベートーヴェンの四重奏曲を好まれる方はそういう意思の力や密度を楽しんでいらっしゃるのではないかと思うので、わたしはベートーヴェンの四重奏曲のいい聞き手ではないのかもしれませんね

モーツァルト:交響曲第38番 k.504 ニ長調 「プラハ」::カール・シューリヒト指揮 パリ・オペラ座管弦楽団 1963年6月録音

- 2017-10-19:Joshua

- 燃え上がるような第1楽章です。これを「近代人アイデンティティの危機」なんて文学的意味に勝手に解釈して、高校時代聴き入ったものです。廉価版LPでしたよ。後年30台で「吹く」より「聴く」ことが多くなった頃、宇野氏の論評に出会い、偶然の一致とはいえ、よく聴いていたものを褒めてあったのに気をよくしました。

読書でも一緒ですが、青春の一時期に聴いた感慨は蘇ってきません。同じ演奏だと頭では分かっていても。それだけ一期一会で真剣に昔は聴いていたんだと思います。

mp3は音とびもしないし、音割れや、誇りから生じるノイズもないのですから。

ブラームス:交響曲第4番 ホ短調 作品98::シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 1958年10月27日録音

- 2017-10-14:のうすけ

- ボストン時代のミュンシュ大好きです!

あつさと明晰さを両立させた音作り、剛直な演奏かっこよすぎます!

ブルックナー:交響曲第2番 ハ短調::フランツ・コンヴィチュニー指揮 ベルリン放送交響楽団 1951年録音

- 2017-09-28:Joshua

- この曲、個人的にはBrucknerの中では上位で好きな曲です。最近ではシモーネ・ヤングがハンブルクのオケといれたのが好演でした。朝比奈・大阪フィルも最初2楽章は好きです。4番からの高峰が立ち並ぶ中、聴きやすい曲ではあります。第2楽章は、素朴ですが、またそれ故にヒーリング・ミュージックとなり得ます。

オケはゲヴァントハウスではなく、 ベルリン放送交響楽団ですね。シャイーも後年このオケで3番だけを録れてます。10年ほど経った60年代初頭には、マゼールがヘンデルやバッハをいれてるのが、この ベルリン放送です。コンヴィチュニーとの取り合わせは珍しいですね。

ブルックナー:交響曲第5番 変ロ長調::フランツ・コンヴィチュニー指揮 ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 1961年録音

- 2017-09-20:井沢信介

- この曲で感銘を受けたのは久々。実にブルックナーらしい素晴らしい演奏だと思います。

ブルックナー:交響曲第8番 ハ短調::エフゲニー・ムラヴィンスキー 指揮 レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団 1959年6月30日録音

- 2017-09-13:ほんのむし

- いつも私の知らない多様な演奏のコレクションに驚いています。ムラヴィンスキーは、評判のチャイコフスキーとかベートーヴェンを聴いても、ピンとこなかったという人間ですが、これは興味深い。あれこれ聞きすぎて食傷気味のブルックナー8番が、新鮮に聞こえます。オケのすごさも分かる。どうして共感できたりできなかったりするんでしょうか。モノラルってことが全然気になりません。

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 作品125「合唱」::コンヴィチュニー指揮 ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 1959年~1961年録音

- 2017-09-13:せいの

- 凄い演奏です!

1番から9番まで聴きました。フルトヴェングラーのような劇的な表現があるわけでもなく、ウィーンフィルのように絹の織物のようなしなやかな「音」があるわけでもなく、ごつごつとした岩石のようというか、ごわごわした麻の織物のような、田舎くさい、洗練されたところのない演奏なのですが、なぜか心にずしんと響いて、虜になってしまいました。

客観的に振り返って、どこに惚れたのかは未だにわからないのですが、わたしの中では、フルトヴェングラーやベーム、ウィーンフィルの演奏に肩を並べる演奏になりました。

これだから音楽鑑賞はやめられません。音楽っていいですね!

ブルックナー:交響曲第8番 ハ短調::エフゲニー・ムラヴィンスキー 指揮 レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団 1959年6月30日録音

- 2017-09-10:原 響平

- 1970年代にFMヨコハマでこの演奏が放送されたのを思い出した。当時の大多数の若者はLPを購入するような金銭的な余裕もなく、殆どFMから流れ出てくる音源を、カセットテープに録音して、それを楽しんでした。さて、このムラビンスキーのブルックナー交響曲No8の演奏は、全体的に冷たい音色に支配されている。所々で金管楽器の泣き叫ぶような強奏が、深遠なる闇の世界と神々しいブルックナー音楽を融合させて、正しくムラビンスキーワールドへと聴く者を導いてくれる。特に、第三楽章の美しい調べに酔いしれて、最終楽章の強靭的な推進力の対比は、人間の「優しさと強さ」をここぞとばかりに見せつける。

シベリウス:交響曲第1番 ホ短調 Op.39::渡辺暁雄指揮 日本フィルハーモニー交響楽団 1962年5月7,8日録音(東京文化会館)

- 2017-09-03:yseki118

- シベリウスの交響曲第1番のFLACファイルの提供、ありがとうございました。ストリーミングでも聴くことはできるのですが、やっぱりFLACかWAVで聴かないことにはと思って、今日まで待っていました。

聴いていて、涙が出てきてしまいました。自分でも、理由が分からないのですが、多分「若さ」に感激したのだと思います。曲の持つ「若さ」+渡邊さんと日フィルの「若さ」+若林さんの「若さ」が組み合わさった結果だと思います。

このところ、シベリウスの4番の交響曲を色々な人の演奏で聴いていたものですから、精神が彼方の世界の方に行っていたのかもしれません。現実世界に戻った感じです。

生命力溢れる演奏を聴いて、生き返った気分になりました。

シベリウス:交響曲第5番 変ホ長調 Op.82::渡辺暁雄指揮 日本フィルハーモニー交響楽団 1962年2月18日録音(文京公会堂)

- 2017-09-01:bentianfish

- これは、(よい意味で)皆が一生懸命頑張って演奏しているように聴こえます(笑)。シベリウスならもっとクールに、スタイリッシュに決まってもよさそうなものですが、これはこれで、人間味にあふれていていいですね。私の貧弱な再生装置では、あたかも小さなホールにての演奏を最前席の辺りで聴いているような、とてもアットホームな温もりを感じます。

この5番、確かに祝典的なムードに満たされた曲ではあるのですが、私には何だか、シベリウスが己の祝賀会の真ん中で楽しんでいるわけではなく、そのお祝いを遠くから満足げに、でも少し物哀しげに見つめているような(例えば、八十幾つのおじいちゃんが自分の誕生日でどんちゃん騒ぎをするよりも、パーティを楽しむ親戚一同を隅のソファーに座って眺めているような)、そんな哀愁感が漂う曲に思われます。そこがまた、この曲独自の良い所なんですけれどね。

余談ですが、例のメールの件、(くだらないことを調べるのは大好きなので)ちょっと調べてみました(笑)。どうやらこの交響曲の初稿は確かに4楽章構成だったようですね。ただし、大まかには現在の第1楽章の前半と後半が別々の楽章になっていたようで、メール主さんの「第3楽章で断ち切るのけしからん」という言い分はあまり辻褄が合わないわけですが(笑)。ヴァンスカ指揮の全集に、この初稿版が入っているようです。

チャイコフスキー:弦楽セレナード ハ長調 Op.48::ウィレム・メンゲルベルク指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 1938年11月7日録音

- 2017-09-01:ぴらぴらーの

- ざっくり調べた所、4楽章には下記のカットがありました。

これが演奏時間の短さと思われます。

132-168、188-191、196-199、204-207、212-215、232-259、344-363、415-420、430-437

しかしこのようなカットがあってもメンゲルベルクのチャイコフスキーは歌があっていいものですね。

ブラームス:交響曲第2番 ニ長調 作品73::ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1957年12月28日録音

- 2017-08-27:koinu

- ブルームがホルンの首席奏者に昇進したのがいつかは分かりませんでしたが

→ほかのサイトで調べてみると、1955という記事ありました。ご参考まで

ショパン:ピアノ小品集::(P)シューラ・チェルカスキー 1956年3月21日、22日録音

- 2017-08-26:ファラヴィス

- こういう人の演奏が成立しているのは、社会システムの変化が基本にあると思います。音楽高校・音楽大学では教えられない物があるのだと思います。演奏家の平均値は上がりますが、クラシック音楽で食えるかどうかが、難しいです。

音楽は、徒弟制度の下で、修行をするのが最も効率が良いのではないかとも、逆説ではなくそう思います。ポリーニの様な、天才的な音楽家。ピアニストは音楽大学関係ないです。演奏スタイルは、チェルカスキーとは表面的には全く異なります。こういう人物は、出現するのを待つしかないのです。あの新古典主義とは関係のない、苛酷に作曲家を評論する、そして音楽を彫塑するような、彫刻のような音楽でした。

技術的に幾ら高かろうが、自分の心を自分でコントロールする事が、如何に難しい事か。お釈迦様が原始仏教で語られている事です。他人の世界が、真似されて、入って来ているのでは・・・。

チェルカスキーは、アンコールでアイヴスやシュトックハウゼンも弾いています。アイヴスなんて、後期ロマン派的な響きをする場面と、ケージの先取りのような場面と、余りに古典的な場面と、玩具箱です。彼は音大出身ですが、保険業で財を成していますね。シュトックハウゼンは、このサイトに登場する事は、永久にないでしょう。クセナキスやケージレヴェルで、ユング氏の最も嫌いな音楽でしょう。

存命中のピアニストで、ショパンをチェルカスキーの如く自在に弾きこなしておられるのは、カツアリス氏位の物でしょうか。技術的にも高くて、ショパンコンクールにも、優勝していますね。ただしレコード部門です。超絶技巧の即興演奏もお得意です。期待できそうなのは、ルイサダ氏でしょうか。居ませんと言うのは言い過ぎですが、チェルカスキーは全盛期から変わった方で、当然ホモでしょうね。

チェルカスキーのホテル住まいは、彼がユダヤ人である事と、関係が深いと思います。同じユダヤ人のデーブ・スペクターと同じで、不動産の家や車や飛行機などは、所有しても、政治体制が変われば、いつ没収されるか分かりません。演奏して頂くその日の現金だけが重要で、それが一番安全です。彼のロンドンの自宅はアパートで、アップライトのピアノが一台だけあったらしいです。権力などは、表面に出す事は決してないでしょう。

シベリウス:交響曲第4番 イ短調 Op.63::渡辺暁雄指揮 日本フィルハーモニー交響楽団 1962年6月20,21日録音(東京文化会館)

- 2017-08-25:yseki118

- 4番の交響曲のアップ、ありがとうございました。

早速、スマホ+イヤホンで聴きました。

4番は「禅問答」みたいな曲なのですが、その中でも勢いを感じさせる演奏に、感銘を受けました。

ちなみに、「渡邊暁雄 シベリウス」でググってみたら、こんな記事が見つかりました。

「日本コロムビア この一枚 No.51」 ~渡邉暁雄/シベリウス:交響曲全集~(http://columbia.jp/kono1mai/051.html)

2008年9月、若林氏の追悼の会で参列者に想い出のCDを配布する、という企画が挙がった。氏の多くの録音の中から62年、世界初のシベリウス交響曲全集の中の1枚を選び、渡邉氏のご遺族に伺ったところ、「父は第4番が大好きで、またこの演奏は高く評価されていますので、この曲を是非」とのお言葉があった。

4番は渡邊暁雄さんのお気に入りだったのですね。

<追記>

今回、シベリウスの4番を初めて聴かれる方もいらっしゃると思います。

そこで、アドヴァイスを一つ。

この曲は、第一楽章が鬼門だと思います。ここで「なんじゃ、こりゃ。」となってしまうと、二度と聴く機会が失われてしまうと思いますので、敢えて第一楽章は避けて、第三楽章から聴き始めます。第三楽章、第四楽章で体(耳)を慣らしてから、第一楽章を聴きます。こうして、第二楽章を聴き終わった頃には、「なかなか良い曲じゃないか」と思っていると思いますから、その勢いで、再度、第三・第四楽章を聴きます。すると、益々、良さが体に滲みてきますから、次回からは第一楽章から聴き始めてもOKだと思います。

あなたも、「シベリウスの最も偉大な作品を理解する少数の人」になって下さい!?

シベリウスの第四交響曲を深く愛する者からのアドヴァイスでした。(笑)

シベリウス:交響曲第2番 ニ長調 Op.43::渡辺暁雄指揮 日本フィルハーモニー交響楽団 1962年録音(杉並公会堂)

- 2017-08-23:takanomi

- 懐かしい指揮者名を見て確か生で聞いたことがあるはずと自作のコンサート鑑賞リストをチェックしたところ、1973年8月7日に上野の東京文化会館で東京都交響楽団による演奏を鑑賞していました。

当時東京都の主催(後援?)ではがきによる抽選で無料コンサートの招待があり、苦学生の身のためせっせとはがきを出してはコンサートに通っていたことを思い出しました。

残念ながらどのような演奏であったか全く覚えていないのですが、すっとした姿勢の端正な指揮振りであったような記憶があります。

日本人の指揮者、日本のオーケストラの演奏をもっと取り上げてください。楽しみにしています。

シベリウス:交響曲第2番 ニ長調 Op.43::ジョージ・セル指揮 コンセルトヘボウ管弦楽団 1964年12月録音

- 2017-08-21:原 響平

- 1970年東京のライブ盤に出会わなければ、間違いなくシベリウス交響曲No2の代表盤だった録音。残念ながらセルはシベリウス作品を積極的に演奏しなかった。この演奏を聴くとセルの正確無比な性格とコンセルトヘボウ管弦楽団の緻密な再現能力が相まって、どこか物悲しくて北欧のメローな響きに統一された素晴らしい演奏。是非とも、他のシベリウスの交響曲を演奏・録音して欲しかった。さて、冒頭でも述べたが、1970年のライブ盤は、このコンセルトヘボウ管弦楽団の演奏とは真逆の演奏で、ライブ特有の熱気がみなぎった演奏。最終楽章は特に、血沸き肉躍るという表現がピッタリの演奏で、これがセルのライブ演奏の神髄とも言うべきもの。当時のセルの人気が絶頂期だったのも判る。特にクリーブランド管の金管は物凄く上手く、こんな演奏に出会う事はもう二度と無い。

ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68::ジョージ・セル指揮 ルツェルン祝祭管弦楽団 1962年8月録音

- 2017-08-21:Joshua

- 在阪の奏者云々は、N.Kさんでしょうか。私が40年前聴いた秋山和慶指揮バルトークのオケコンでは絶好調でしたが、好不調の波はあったようです。それから10年後に聴いたブルックナーの9番(指揮は朝比奈氏)では聴きやすいとは言えませんでした。ちなみに当日のコンツェルトは千葉馨のMozzart3番。う?んこれも曲を楽しむまでいかなかった。でも高校野球アルプススタンドで応援のホルンが無邪気な顔で吹いているのを見ると、元気に明るくだけ吹くならホルンは、それでいいんじゃない、と思ってしまいます。クラシックならではの敷居の高さを感じてしまいます。マウスピースが金管で最小のホルンは、金管で最大の音もだせる不思議な楽器で、アルプスの山野で狩の信号を送るのに適切だったわけです。(日本では奈良の鹿寄せ)

そのゲルマン祖先は、(globalizationの今はともかく)日本人とは似ても似つかない顔つき生活様式だったので仕方ないのかも。あちらの人は意外に簡単に吹ききってしまう楽器なんです。(クラシックソロの異常な緊張下を除いては)。その点、千葉さんは近くで見るとBPOのハウプトマンみたいでしたから、若かったころ上手かったのは想像できますがね。

さて、uploadのほうを拝見して聴いてみましたら、曲名が違っていました。ベー1じゃなく、この画面のブラ1であり、ハ長調でなく、ハ短調でした。演奏はYUNGさんの解説通りですね。録音さえもう少し良ければクリーブランドより「楽しめ」ます。件のホルンは絶好調で、咆哮しまくっています。マイクがそれを拾いきれず、金属音が前面に出て、欧米人がふく時特有の「音の広がり」が感じ取りにくく、いささか滑稽な音に聞こえています。実際はMyron Bloomさんより上手くないにしろ、伸び伸びとした吹奏であったと想像できます。

ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68::ジョージ・セル指揮 ルツェルン祝祭管弦楽団 1962年8月録音

- 2017-08-21:suguru

- ライブでの躍動感あふれるセルを満喫できました!同じルツェルンでのセルのドヴォルザーク8番もぜひお願いします!

シベリウス:交響曲第2番 ニ長調 Op.43::渡辺暁雄指揮 日本フィルハーモニー交響楽団 1962年録音(杉並公会堂)

- 2017-08-21:yseki118

- YUNGさんの紹介文を読んで、渡辺暁雄さんのシベリウスに興味を覚えて、Amazonで探したところ、「極上神品クラシック特盛」というものすごい名前のアルバムの中にシベリウスの4番(第一楽章のみ)を見つけたので、早速ダウンロードして聴いてみたところ、素晴らしい演奏と録音ではないですか。

今まで、日本人の演奏・録音というと、理由もなく軽く見てきた自分に気がつきました。この演奏を聴いて、それが偏見だということがよく分かりました。

良いきっかけを与えて下さり、感謝しています。

つきましては、シベリウスの4番についてもよろしくお願いします。

All-Time Popular Favourites::ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1960年2月15日~17日録音

- 2017-08-19:クライバーファン

- この演奏は、20年以上前から知っていたのですが、このサイトにアップされた音源を聞いて感動し、ついに、タワーレコードに行って、CDを買ってしまいました。(クラシックのまともなCDを買うのは、3年ぶりぐらいです。)

くるみ割り人形のトレパックの速くなり過ぎないテンポがこの指揮者らしいと思いました。

クナッパーツブッシュには、あと2,3枚、ウィーン・フィルハーモニー & Deccaにステレオ録音を遺して欲しかったです。

ブラームス:交響曲第2番 ニ長調 作品73::ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1957年12月28日録音

- 2017-08-18:Joshua

- 聴きました。1楽章であんなに見事に吹いた奏者が、2楽章のさして難しくない音型で音が出なくなるわけですね。昔、プレヴィンがロスフィルで来日時ブラ3をやった時も、例の第3楽章のホルンソロ出だしが、このように「なりかけ」ました。

ハイドン:交響曲101番 ニ長調 「時計」::フリッツ・ライナー指揮 Fritz Reiner And His Orchestra 1963年9月18,20日録音

- 2017-08-18:サンセバスチャン

- おっしゃる通り、シカゴの方はつまらない演奏になっています。60年代になるとライナーの音楽に弛緩や停滞というものを感じます。これはライナーの体調の衰えと、それに伴うオーケストラとの関係悪化のせいではないかと思います。ライナーは結構むら気のある指揮者だと思っています。やる気がないと形だけは整える。

最後のニューヨークでの録音は、解説の英文を読むと、ライナーのもとで演奏するためにはせ参じたメンバーからなると書かれていて、オーケストラのライナーに対する尊敬が素晴らしい演奏になった理由ではないでしょうか。

ブラームス:交響曲第2番 ニ長調 作品73::ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1957年12月28日録音

- 2017-08-16:htam

- プロとアマチュアではレベルが違う話ですが、ホルン吹きとしてはとてもいたたまれなくなる録音ですね この上がるはずのFisの音というのがホルン吹きにとっては天敵で、ついバランスが途切れて音が途切れてしまうのです。

チャイコフスキー:くるみ割り人形 組曲 Op.71a::カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1952年7月31日&12月1日録音

- 2017-08-16:クライバーファン

- 録音がとても良いです。

演奏も良いと思いました。後年の帝王のウィーン・フィルとの録音比べても、良いと思います。

こういう演奏を聞くと、フルトヴェングラーがウォルター・レッグに語ったという、

このような素晴らしいオーケストラ(フィルハーモニア管弦楽団のこと)とホール(キングズウェイホールのこと)

があるのに、なぜ、ウィーン・フィルハーモニーと録音をしたがるのですかという言葉を思い出しました。

フィルハーモニア管弦楽団はとても良いですね

。

<追記>

先程のフルトヴェングラーがレッグに語ったとされる言葉は、トリスタンを録音した

1952年の時の言葉のようです。

1952年6月25日にB.MittellにWalter Leggeが書いた手紙に記載されています。

Furtwangler cannot cease praising the Philharmonia

('Why do you want to record the Vienna Philharmonic in that hall

when you have this wonderful orchestra and this splendid hall here?')

出典はWalter Legge: Words and Music

というわけで、正確には

「なぜあのホール(ムジークフェラインのこと)でウィーン・フィルハーモニックを

録音したいのですかね、この素晴らしいオーケストラ(フィルハーモニア管弦楽団)とこの優れたホール(キングズウェイホール)をここにお持ちなのに」

となると思われます。

全く関係ありませんが、もしレッグが嘘を書いていなければ、フルトヴェングラーはこのように時々、ウィーン・フィルの悪口を言いますね。最晩年の1954年もクルト・リースに悪口を言っていたような。

それに対して、レッグはウィーン・フィルとムジークフェラインの響きが好きだったと思います。

モーツァルト:ピアノソナタ第15番 ハ長調 K 545::(P)フリードリッヒ・グルダ 1965年2月録音

- 2017-08-15:フラヴィウス

- この演奏の装飾音は、かつて音楽雑誌で、議論されました。

大学時代、教育学部へ行って、学部生が来る前に音楽学の先生に、ピアノを教えて貰いました。

第一声は、チェルニー版は駄目、原典版。エマニュエル・バッハの「正しいピアノ奏法」の翻訳があるから、買って読みなさい、でした。東川先生の訳が出ています。

言わせて頂ければ、エマニュエル・バッハ(息子さん)は、モーツアルトの先人であって、直接の見本は、末息子のクリスチャン・バッハです。

モーツアルトの初期のピアノ協奏曲は、クリスチャンの作品の編曲です。

バッハの息子たちは、練習した作品が良いので、良い演奏家であり良い作曲家に成長しました。

モーツアルトのピアノ作品をどのように演奏すべきかは、当時の近々の演奏家や理論家、作曲家の大問題だったと想像します。

ベートーベンの作品は、当時の前衛なので、素晴らしい事は分かっても、こなしきれなかったのではないか。

今でも、32番のソナタなど、きちんと弾けている人は、いないと思います。

努力が足りないのではなくて、作品が凄過ぎるのです。

それはそうとして、エマニュエルバッハを読んだ限りは、彼の書いている事は、通奏低音の弾き方が多いです。

装飾音にも触れていますが、楽譜をそのまま演奏してはいけない。「和声を変えない様に」、装飾音を付加しなければならない。特に、リピートの後・・・。

その時に大切な事は、「装飾音を付ける事によって、付けないで演奏するよりも、美しくなければならない。」

覚えているのは、そんな所です。

グルダの演奏で気になるのは、和声を変えている所もあるように感じます。興が乗り過ぎて変わってしまった?ジャズが舞台で弾けるグルダですから(リヒテルも宴席では弾くそうですし、フランソワとバルビぜの兄弟弟子は、食えない時酒場で金儲けしていたらしいです。)和音が少し変わっても気にしていないでしょうが、エマニエルは禁じていた気がします。本は何回かの引っ越しの時に無くしてしまい、今買う気もしません。

モーツアルトの直後の時代の人で、テュルクがクラヴィア奏法の本を残しています。グルダの演奏は、エマニュエルの本では正当化は難しいです。

ただ、実験的な感じがします。こんな事も出来るんだぞと言う感じで、「やって見せたぞ」と言う感じが、嫌な感じに自分には聞こえます。

若い頃は、とっても良い演奏だと、尖がっていました。

もうだいぶ抑えて演奏された方が、今の自分には、美しく聞こえるように感じております。

今は、古楽の演奏も、現代ピアノの演奏も、どちらも出来るピアニストが登場しています。現代ピアノと言っても、今のスタインウエイとギーゼキングが弾いた物は、相当変わってきています。

どうしたら良いのっていう感じです。迷っていますね。

ブラームス:交響曲第4番 ホ短調 作品98::マルケヴィッチ指揮 ラムルー管弦楽団 1958年11月20日~24日録音

- 2017-08-13:north fox

- この曲にはこのような演奏もあることを改めて思い知らされました。衣川で義経を護り、満身に矢を受けながら仁王立ちで絶命した弁慶が連想されました。虚勢などではなく将に強靭です。

己の信ずるところにオケをぐいぐいと引っ張っていく統率力、それに応えるオケの演奏技術は見事ですが、それよりもこの曲の一般的なイメージに対するアンチテーゼとしての存在感が強く残りました。マルケヴィッチ40代後半の演奏ですが、老境に入っても同じ解釈をしたのでしょうか。

ベートーベン:交響曲第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」::パウル・ファン・ケンペン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1953年5月26日~28日録音

- 2017-08-12:yseki118

- ケンペンの「エロイカ」と言えば、私が2枚目に買ったクラシックのLPです。ちなみに、1枚目はリヒターの「トッカータとフーガ」です。

どうしてこのLPを買ったかというと、安かったからです。中学生で、自分の小遣いで買えるLPと言えば廉価盤しかなかったからです。

でも、聴いて大満足。もの凄いストレートな演奏で、これでクラシック音楽の素晴らしさに開眼したと言っても良いと思います。

物知りの友人に「ケンペンって知ってる?」と聞いたら「ケンペ」について得々と語り出し、「ケンペじゃなくて、ケンペンなんですけど・・・」と言うこともできず、最後まで解説を聞いていたことを思い出します。

あれから、色々な曲や演奏を聴いてきましたが、あの当時ほど感動したことはないように思います。「エロイカ+ケンペン+ベルリンフィル+若さ」という組み合わせが良かったのだと思います。

感受性が豊かだった、あの頃が懐かしいです。

前のページ/次のページ

【リスニングルームの更新履歴】

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)

[2025-12-09]

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)

[2025-12-07]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-12-06]

ラヴェル:夜のガスパール(Ravel:Gaspard de la nuit)(P)ジーナ・バッカウアー:(語り)サー・ジョン・ギールグッド 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Read)Sir John Gielgud Recorded on June, 1964)

[2025-12-04]

フォーレ:夜想曲第7番 嬰ハ短調 作品74(Faure:Nocturne No.7 in C-sharp minor, Op.74)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-02]

ハイドン:弦楽四重奏曲第32番 ハ長調, Op.20, No.2, Hob.3:32(Haydn:String Quartet No.32 in C major, Op.20, No.2, Hob.3:32)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1931年12月2日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on December 2, 1931)

[2025-11-30]

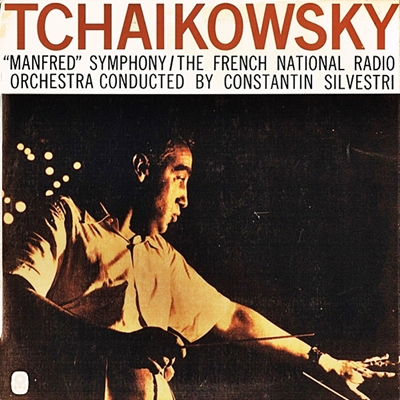

チャイコフスキー:マンフレッド交響曲 ロ短調 作品58(Tchaikovsky:Manfred Symphony in B minor, Op.58)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 フランス国立放送管弦楽団 1957年11月13日~16日&21日録音(Constantin Silvestri:French National Radio Orchestra Recorded on November 13-16&21, 1959)

[2025-11-28]

ベートーベン:交響曲第8番 ヘ長調 作品93(Beethoven:Symphony No.8 in F major ,Op.93)ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年5月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on May, 1961)