Home|コメント

前のページ/次のページ

前のページ/次のページ

リスニングルームによせられたコメント

リスニングルームによせられたコメントをまとめたコーナーです。多くの方の熱いコメントを期待しています。(2008年3月10日記)前のページ/次のページ

シューベルト:ヴァイオリンとピアノのための幻想曲 ハ長調 D.934::(Vn)ヨハンナ・マルツィ (P)ジャン・アントニエッティ 1955年11月9日~12日録音

- 2017-08-12:タケルクン

- この曲、このマルティの演奏、ほんとに素敵ですね(アントニエッティのピアノも!)。

今までシューベルトは「単調で長い」イメージがあり、あまり好きでなかったのですが、これで覆りました。

ベートーベン:交響曲第5番 ハ短調 「運命」 作品67::マルケヴィッチ指揮 ラムルー管弦楽団 1960年10月録音

- 2017-08-06:宗万秀和

- はじめまして。

記事中で紹介いただいているマルケヴィッチ版については,飯守泰次郎/東京シティフィルが2010-2011にチクルスで取り組んだ全集CDがあります。

マルケヴィッチ版によって習慣的に行われていたボウイングやアーティキュレーションを徹底的に見直したという演奏で,マルケヴィッチ風の明晰さや力強さに飯守さんの滋味深さや優しさが加わった名演だと思います。CDはいま版元切れですが,流通在庫はあるようでamazonなどで手に入ります。このマルケヴィッチ版での演奏に関しては,下記の飯守さん公式サイトのメッセージコーナーの過去アーカイブに,かなり詳しい指揮者コメントが掲載されています。

私はなかでも6番の演奏が大好きです。5番は当時の朝日新聞の評で絶賛されていました。ぜひきいてみてください。

飯守泰次郎公式サイト ディスコグラフィー

http://www.taijiroiimori.com/04disc/discf.html

バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第2番::Vn.メニューイン 1934年5月23日録音

- 2017-08-05:まー

- メニューインが若くして亡くなっていたら、ヌヴーのように20世紀前半を代表する伝説のヴァイオリニストとして語り継がれていたのかもしれません。逆にヌヴーが長生きしていたらメニューインのように「若いときは凄かったんだけどね・・・」などと言われることになったのかもしれませんが。

とはいえ、演奏にとどまらない彼の人道的な活動も含めると本当に偉大な音楽家だったと思いますし、長生きしてくれてよかったと思います。

ハイドン:交響曲第88番 ト長調 「V字」::フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1960年2月6日録音

- 2017-08-05:べんじー

- ジョージ・セルとクリーブランド管弦楽団のコンビによるハイドンが大好きです。滑らかなシルクのドレスの下に、全く無駄のない鍛え上げられた肉体を隠した美しき女アスリート。彼らのハイドンを聞いて「あぁ」と嘆息しながら、いつもこんなことを思い浮かべるのです。

ユングさんのおっしゃるように、セルと比べるとライナーのハイドンは少しハードボイルドな感じがします。セルの演奏ではクスリと笑えるハイドンのユーモアが、ライナーだとこわもてのオジサンが精いっぱい浮かべた笑みのような感じがしないでもない。でも、これはこれでとても充実した演奏だなぁ。おかげでライナーのハイドンを更に聞いてみたくなりました。感謝!

モーツァルト:交響曲第39番 変ホ長調 K.543::カール・ベーム指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1966年2月録音

- 2017-08-03:まー

- 演奏に対してじゃないんですが、

久しぶりにこの曲を聴こうと思ったら解説が新しくなってたものですから。

この曲が地味だというのはとてもよくわかります。

40番と41番にはベートーヴェンを先取りしたような人間的な意志や感情が溢れてますけど、39番にはそれがないというか、主人公不在で掴みどころがないような

この曲にはどこか風のようなところがありますね。

風のように過ぎ去っていってひとり取り残される感じが私にとっては心地良いのかもしれません。

私が抱く終楽章のイメージは、いたずらっ子が思う存分はしゃいで自分が満足したら勝手に去っていく!です。

関係ないですが、数年前に亡くなったオトマール・スウィトナーの追悼ドキュメンタリーで、理由は忘れましたが彼はこの曲が一番好きだと言ってました。終楽章がとてつもなく難しいとも。引退した後、お忍びでシュターツカペレ・ベルリンに来て震える手でこの曲を振っていたのが印象的でした。

ハイドン:交響曲第88番 ト長調 「V字」::フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1960年2月6日録音

- 2017-07-30:原 響平

- ライナー絶頂期の演奏。同時期のライナーの録音と同様で、異常に筋肉質の高い演奏で、聴く方も正座が必要なくらいの緊張感が必要。これほどの完璧なオーケストラコントロールが出来る指揮者は他にいない。セルも確かにオーケストラに完璧を求めるが、ここまでの張り詰めた音をオーケストラに求めない。この一糸乱れぬ演奏は、ライナーの完璧主義者たる由縁。特に、音の消え入るような弱音部の表現は深みを感じさせ素晴らしい。この曲の名演奏との評価が高いフルトヴェングラーの演奏は、人間の生きている証を随所に見せ非常に魅力的だが、このライナーの演奏のそれは対極に位置する。

モーツァルト:弦楽四重奏曲第18番 イ長調 K.464::ジュリアード弦楽四重奏団:1962年5月16日 & 18日録音

- 2017-07-27:north fox

- 教科書のように折り目正しく、正調の演奏とでもいうのでしょうか、室内楽にあまりなじみのない人の入門にふさわしいのではないでしょうか。安心して聴けると思います。ハイドンセット以降の弦楽四重奏曲は全曲複数のグループの盤を所持していますが、外連味のないこの一連の盤も好きです。

ところで、この曲に対するユング氏の評はセルのモーツァルト演奏に関するものにも通じると思うのですが。

ブラームス:交響曲第4番 ホ短調 作品98::マルケヴィッチ指揮 ラムルー管弦楽団 1958年11月20日~24日録音

- 2017-07-23:原 響平

- この演奏を聴いてから、ブラームス交響曲No4のイメージが変わったのを覚えている。人生とは、悲しく、しかも甘く切ない思いの連続。それをブラームスはこの曲で聴く者の心に訴えている。ワルターの慈愛に満ちた演奏は特に、それを強く感じた。しかし、このマルケビッチの演奏は、それとは正反対の演奏。感傷に浸ることなく、パワーでグイグイと進んで行く様は、まるで軍隊の行進の様。金管とティンパニーの強打は、それを強く物語る。特に最終楽章は物凄い迫力で聴く者を圧倒する。これは名盤ですね。さて、マルケビツチの1968年の来日時に日フィルとこの曲をライブ録音を残しているが、それも同様に素晴らしい。 ワルターを聴いた後に、このマルケビッチの演奏を聴くと、とても同じ曲とは思えない。指揮者の解釈で、曲のイメージが変化する最右翼の録音と演奏。

ブラームス:ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 Op.83::(P)ハンス・リヒター=ハーザー カラヤン指揮 ベルリンフィル 1958年11月録音

- 2017-07-20:north fox

- この『ランダム検索』のストリーミングで聴いても演奏、録音のクオリティの高さがよくわかります。この曲は同じBPO/カラヤンとゲーザ・アンダの盤も持っていますが、それと甲乙つけがたい私にとってのベストです。(他にはアシュケナージ/ハイティンク、ギレリス/ヨッフムが手元にあります。)

この曲ばかりでなく、カラヤンとブラームスは相性が良く名演ぞろいと思うのですが、何故1番の協奏曲は避け続けたのか想像できません。巷にはもっともらしく穿った(?)見方を散見しますが。

R.シュトラウス:メタモルフォーゼン~23の独奏弦楽器のための習作::ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮 ベルリンフィル 1947年10月27日録音

- 2017-07-15:JOHANNES

- 私は今ザルツブルクに住んでおりますが、ザルツブルクは人口わずか18万の町です。実にのほほんと時間が過ぎてゆく田舎町、という表現がもっともしっくりくる町です。

一方、フルトヴェングラーが青年期を過ごしたミュンヘンは人口100万を超えるような大都会です。

私は、なのでYungさんのおっしゃるカラヤンとフルトヴェングラーとの《メタモルフォーゼン》に対するスタンスの違いは、むしろカラヤンが「地方の田舎町出身だったから」出てきたものかもしれないと思います。もっと突っ込んで言えば、カラヤンは戦後とった行動(特に象徴的なのは、「プラハの春」事件に抗議してラファエル・クーベリックが出した「東側で演奏しないでほしい」という声明に呼応してドレスデンでの《マイスタージンガー》の録音をキャンセルしたバルビローリの代役としてカラヤンがドレスデンに乗り込んだ事件でしょう)を見ても、自身の政治的スタンスというものを持っておらず、そこに非常に無頓着だった部分だと思います。戦後、カラヤンのインタビューや伝記などを紐解いても、自身がナチス党員だったことや党の催し物で指揮したことに対する後悔の念も、またフルトヴェングラーのようにナチス政権下でユダヤ人を助けたというような話も、ゲッベルスに盾突いた、というような話も聞こえてきません。根本的に、カラヤンは自身の人道的使命とか、政治的立ち位置ということに無関心だったのではないかと思います。

それが、戦後カラヤンの演奏が美音を追求し、細部の彫琢を極め、美しく聞き映えのする演奏を提供することを最大の目的としていたところにつながるように思います(それはそれで一つの価値観ですし、そのようなカラヤンの演奏にも魅力を感じる場面はありますが)。

R.シュトラウス:メタモルフォーゼン~23の独奏弦楽器のための習作::ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮 ベルリンフィル 1947年10月27日録音

- 2017-07-15:Guinness

- フルトヴェングラーとカラヤンとの聞き比べですが、私のシステムではフルヴェンの方が音が良く感じました。カラヤンは絶対音質に注意を払っていたと思うのですが、意外な結果です。

ヘンデル:水上の音楽(ハーティ版)::ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1959年12月30日~31日録音

- 2017-07-12:benetianfish

- このハーティ版やグーセンス版のメサイア、原典主義の素朴なバロック音楽も悪くはありませんが、たまにはゴージャスなバロック音楽を楽しんでも、罰は当たりませんよねっ。

このカラヤン盤の余裕に満ちた優雅さも捨てがたいですが、私はどちらかと言えば、金管楽器が前面に出て、カラフルでゴージャスなドラティ盤が大好きです。彼が指揮の1812年序曲、ユーリ・ブーコフのプロコフィエフソナタ第7番とともに、何度聞いても笑みが浮かぶ(笑わずにはいられない?)三大名録音の1つです。

モーツァルト:交響曲第38番 ニ長調 K.504 「プラハ」::ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1958年9月16日~17日録音

- 2017-07-03:TT

- 同じころベルリンでベームが同曲を録音してますが、意外と似てますね。表面的には確かにカラヤンぽいですが。

バッハ:主よ、人の望みの喜びよ::リパッティ 1950年録音

- 2017-07-03:宮島のお化け

- こんな演奏をいまだかって聞いたことのない響きがある。メロディが浮き上がってくるところは、ほかの演奏家からは決して聞こえてこない。自己の主張をくっきりと主張しているみたいで、揺るぎない力強さが聞こえてくる。一度聴いたら決して忘れることのない不思議な演奏です。

何回聞いても飽きない演奏とはこんな演奏なのでしょう

パウル・ヒンデミット:交響曲「画家マティス」::ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリンフィル 1957年11月録音

- 2017-07-01:Watcher

- 今回、初めてパウル・ヒンデミットの音楽を聴いてみました。しかも、代表作である交響曲「画家マティス」。客観的にみて傑作だとされていることは間違いありません。

ただ、ヒンデミットの音楽は、同じドイツ・オーストリア系の後期ロマン派とは全く対極に位置する(もちろん、新ウィーン楽派とも全く違う)ような作風であると言われている通り、「実に乾ききった響きをもった情緒欠乏症ともいえる非感傷的な音楽」だと言えます。同時代のプロコフィエフやミヨー、プーランク、そして、(「春の祭典」以降)のストラヴィンスキーの作風と同じ部類に属しているという印象です。

いずれにしても、こうした「新即物主義」ないし「新古典主義」の音楽は、個人的な好みから言えば、「繰り返して何度も聴きたいとは全く思えないタイプの音楽」ですが、一度か二度、試しに聴いてみる価値はあるとは思いました。

ベートーベン:交響曲第1番 ハ長調 作品21::カラヤン指揮 ベルリンフィル 1961年12月27,28日録音

- 2017-06-29:Sammy

- カラヤンらしいレガート(とベルリンフィルならではの上質な仕上げ感)はあちこちにあります。ただ、それで塗りつぶすのではなく、特に力強く厚みのある弦の響きで起伏のある堂々とした音楽づくりをしているように思えます。それがこのベートーヴェンの初期の傑作の雰囲気とも合っていて、質感としてまろやかでありながらも溌溂とした勢いがとても心地よい快演となっているのではないかと思います。

パウル・ヒンデミット:交響曲「画家マティス」::ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリンフィル 1957年11月録音

- 2017-06-29:Sammy

- この色彩感豊かな20世紀の傑作交響曲が、こちらのサイトで紹介されることをとてもうれしく思っています。カラヤン/ベルリン・フィルの演奏はとても伸びやかで明瞭であり、必ずしも十分に知られているとは言えないこの作品の姿を明らかにするのにとてもよい演奏ではないかと思いました。

ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77::ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 (Vn)クリスチャン・フェラス ベルリンフィル 1964年5月録音

- 2017-06-27:north fox

- 独奏ヴァイオリンもオケも音色の美しさは勿論のこと演奏技術、構成ともしっかりしていて、余計なことは考えずに陶然として音楽の世界に身を任せられる演奏です。ユング氏のおっしゃる「エンターティメント性の果て」の好例だと思います。

この曲が好きなので、これまでスターン、クレーメル、ムターを持っていましたが、早速このCDを買い足しました。

数十年間様々な指揮者でブラームスの作品を聴いてきましたが、私にはブラームスとカラヤンの相性が良いように思えます。

ロッシーニ:序曲集::ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1960年3月録音

- 2017-06-26:原 響平

- カラヤンの才能が全開した頃の演奏。この頃のフィルハーモニア管と入れた録音は名演が多い。特に、シベリウス交響曲No2は凄い。カラヤンの演奏スタイルは、重低音を豊かに響かせながら、それにかぶせる様にバイオリンや金管楽器を微妙に音をずらして鳴らす。聴いていてゴージャスな響きの為、非常に気持ちが良い。さて、このロッシーニも同様な音創りで非常に上手い。特に「ウイリアムテル序曲」は、後年のベルリンフィルと録音した音源よりこちらの方が名演だ。1950年代後半にはカラヤンの演奏スタイルは既に確立していた。

チャイコフスキー:交響曲第4番 ヘ短調 作品36::エーリヒ・クライバー指揮 NBC交響楽団 1948年1月3日録音

- 2017-06-25:Can Beetho

- ラジオ放送をエアチェックしたものではないか、という想像が真であれば、数え切れないほどアップしていただいているユングさんのコレクションの中でもなかなか珍しい部類に入るのでしょう。そしてそれを一般向けに販売してしまうレコード会社の度胸もなかなかのものになります。

録音の問題を度外視してもこの演奏の評価は星7つどまりかと思います。

と言っても、エーリッヒ・クライバーは、「カルロスの父」などではなく、カルロスよりも高く評価している私です。

モーツァルト:ピアノソナタ第15番 ハ長調 K 545::(P)フリードリッヒ・グルダ 1965年2月録音

- 2017-06-22:Sammy

- yungさんのコメントに共感しつつ聞きました。楽譜通り弾くのが悪いとは思わないのですが、特に作品の成り立ちからして、演奏行為における作品との対話の一環として即興が前提とされてきたのであれば、それは問題ないはずです。以前ツァハリアスChristian Zachariasの自在に即興的な装飾がなされたモーツァルトを聴いて感嘆したこともあって、おっしゃることはとても腑に落ちました。

問題なし、というよりもむしろ、このグルダの流麗かつ洒脱で絶妙な演奏はとても魅力的かつ自然で、この作品にはこういう即興が本当に似合うということ、また作曲と演奏の関係がこういうものであることがとても幸せなものであることを、心ゆくまで感じさせてくれるように思えます。

ラフマニノフ:パガニーニの主題による狂詩曲 Op.43::レナード・バーンスタイン指揮 (P)ゲーリー・グラフマン ニューヨーク・フィル 1963年2月3日録音

- 2017-06-07:Sammy

- バーンスタイン/ニューヨークフィルが作り出す明瞭かつ勢いのある、そして作品のオーケストレーションの洒脱さが際立つような音づくりの上で、グラフマンのくっきりとした丁寧でお洒落なピアノが伸び伸びと鳴っていて、とても魅力的な演奏だと思いました。明暗のコントラストをもっと強調した演奏になじんでいたので、このややあっけらかんと音楽の流れるままに伸び伸びとというか、さくさくと進行していく演奏の、ある種都会的なセンスとでもいうべきものに、とても新鮮なものを感じました。

ちなみに、第18変奏がよく知られていますが、そこに至るプロセスがあってこそ光る逸品だと思いますし、そのあと駆け抜けていくような展開もこの曲の魅力だと思います。一部と言わず、ぜひ全体を楽しんでいただければ、と願うものですが、この演奏はそういう全体の勢いが感じられる点でもとても好ましいです。

チャイコフスキー:交響曲第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」::レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨークフィル1964年2月11日録音

- 2017-06-07:Sammy

- Yungさんの絶賛をお読みして、半信半疑で聴きはじめ、結局うならさせられた名演です。ニューヨーク時代のバーンスタインというと、手持ちの道具できちんと作りました、力感も十分でしょう?という感じの、それ以外に特段の魅力を感じにくい演奏と、逆に自らの個性が爆発してオンリーワンの魅力で勝負の演奏のどちらか、という印象を持ってきましたが、これは、彼らが正攻法かつ高い集中力で取り組んだ結果による見事な作品の再現ではないかと思います。

決してオーケストラの技量を誇るふうでもなく(そういう意味では時に幾分の粗さも感じます)、音色的にも特に魅惑的というわけでもなく、またあからさまな劇性の表出もないけれども、手堅いテンポ、表情、音色づくり、バランスの中での一つ一つの率直で丹念な再現の積み重ねから、この優れた作品自体が持っているエネルギーがずっしりとした重さをもって表出されてくる。マーラー4番やニールセン5番の演奏と同様、このコンビの最盛期を記念するにふさわしい優れた音楽遺産であると思います。

チャイコフスキー:交響曲第4番 ヘ短調 作品36::ムラヴィンスキー指揮 レニングラードフィル 1960年9月&11月録音

- 2017-05-27:べんじー

- 猛烈な速さを伴いながら無慈悲とすら思える克明さで演奏される終楽章を聞いていると、圧倒される思いと共に、「チャイ4ってもう少し優しさや遊び心のある曲ではなかったかな?」という物足りなさを覚えます。

ストレートに音楽の核心に迫る分、ムラヴィンスキーのこの演奏は直線的に過ぎて柔らかさや遊びの部分が不足する。彼自身もそれを自覚していたはずで、後期3大交響曲のレパートリーの中から4番が姿を消した(実際、56年のモノ録音ではザンデルリンクが指揮を担当している)のも、もっともなことだと思います。

でも、この気迫あふれる超絶的な演奏は麻薬のような魅力がありますね!

モーツァルト:交響曲第41番 ハ長調 "Jupiter" K.551::カール・ベーム指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1961年2月録音

- 2017-05-13:Udan

- 私が初めて手に取ったクラシックのCDが、これと第40番がカップリングされたこの演奏でした。当時小学校の学芸会(みたいなもの?)で学年全体で第40番の第1楽章を演奏し、プロの演奏が聴いてみたいと思って近所の図書館でたまたまこのCDに出会いました。第40番ももちろん素晴らしいのですが、ジュピターの最終楽章を聴いた時、「なんかわからんけどまるでオルガンのように壮大で圧倒される」思いがして、目当ての第40番よりも多く聴いたかと思います。子供ながらにプロのオーケストラってのは別次元の演奏をするんだなぁと感心させられました。この体験のおかげでクラシック音楽というものにはまることができました。後日CDを買いましたが、いま改めて聴いても全体の調和がとれた名演だと思います。

モーツァルト:交響曲第41番 ハ長調 "Jupiter" K.551::カール・ベーム指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1961年2月録音

- 2017-05-13:Sammy

- 比較をし始めればいろいろ考えつつ聴くこともできるのかもしれませんが、私は余りあれこれ考えずに聞いてみて、少々生真面目な硬さこそあれ、伸びやかで推進力のある見事な41番を聴いた、という印象を持ちました。

ワーグナー:タンホイザー序曲とヴェヌスブルグの音楽::ワルター指揮 コロンビア交響楽団 1961年3月24日&27日録音

- 2017-05-13:Sammy

- 晩年のワルターと小編成オケ…まったり系ワーグナーかな…と思って聴きはじめてすぐ、どうやらまるでそうではないと気づきました。

yungさんが最後に書かれている通り、実に闊達で艶めかしく音楽が躍動しているのに驚きました。小編成ということもあり、いわゆるオーソドックスではないもしれませんが、生き生きとした魅力ある表現に満ちた、とても優れた演奏だと思います。ワルターの晩年の録音ということで、明瞭な録音も心地よいです。

ベートーベン:ピアノソナタ第32番 ハ短調 作品111::(P)クラウディオ・アラウ 1965年10月録音

- 2017-05-13:すーさん

- アラウ32番とても良いですね。

この演奏を聴く度に、もし、ギレリスが32番を録音していてくれたら…

哀しい気持ちでいっぱいになってしまいます。

今のところ、アラウ以上の好みの演奏には出会えてはいません。

いつかアラウやギレリスの様な深みのある演奏が出来たら……毎日ピアノに向かい

精進精進。

シェーンベルク:ピアノ組曲 Op.25::(P)グレン・グールド 1965年11月16日&18日録音

- 2017-05-13:コタロー

- 十二音音楽初心者です。でも実際聴いてみると、まるで万華鏡を覗き込むような不可思議な美しさを感じました。思いのほか聴きづらい音楽ではありませんでした。グールドの創造する優れた音楽が自らの心に響いたのでしょうか。

このサイトのおかげで貴重な体験をさせてもらいました。ローゼン先生の演奏にも挑戦してみたいと思います。

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」::クレンペラー指揮 フィルハーモニア管 1957年10月録音

- 2017-05-13:benetianfish

- 暖かい日が降りそそぐ草原に咲く花がそよ風になびき、さらさら流れる小川には魚が時折飛び跳ねる、と言った印象を普通は受けるこの曲ですが(特に第2楽章など)、この演奏からはそんな長閑な風景は思い浮かびません。どちらかと言えば、どんな文明からも遠くにある未開の草原、日の光はあくまでも烈しく照り付け、ライン川の様な大河が悠々と流れ、これからここで一人暮らしていかなければならない先行きの厳しさ、しかし何があっても生き残るという決意感に満ちた、そんな演奏に聴こえます。ちょっと落ち込んでいるときなど、通して聴けばだいぶ元気にさせてくれます。

前のページ/次のページ

【リスニングルームの更新履歴】

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)

[2025-12-09]

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)

[2025-12-07]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-12-06]

ラヴェル:夜のガスパール(Ravel:Gaspard de la nuit)(P)ジーナ・バッカウアー:(語り)サー・ジョン・ギールグッド 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Read)Sir John Gielgud Recorded on June, 1964)

[2025-12-04]

フォーレ:夜想曲第7番 嬰ハ短調 作品74(Faure:Nocturne No.7 in C-sharp minor, Op.74)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-02]

ハイドン:弦楽四重奏曲第32番 ハ長調, Op.20, No.2, Hob.3:32(Haydn:String Quartet No.32 in C major, Op.20, No.2, Hob.3:32)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1931年12月2日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on December 2, 1931)

[2025-11-30]

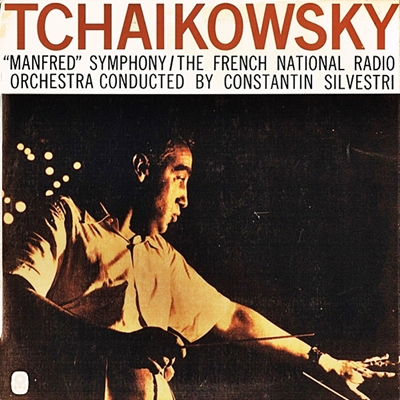

チャイコフスキー:マンフレッド交響曲 ロ短調 作品58(Tchaikovsky:Manfred Symphony in B minor, Op.58)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 フランス国立放送管弦楽団 1957年11月13日~16日&21日録音(Constantin Silvestri:French National Radio Orchestra Recorded on November 13-16&21, 1959)

[2025-11-28]

ベートーベン:交響曲第8番 ヘ長調 作品93(Beethoven:Symphony No.8 in F major ,Op.93)ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年5月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on May, 1961)