Home|ヨハンナ・マルツィ(Johanna Martzy)|シューベルト:ヴァイオリンとピアノのための幻想曲 ハ長調 D.934

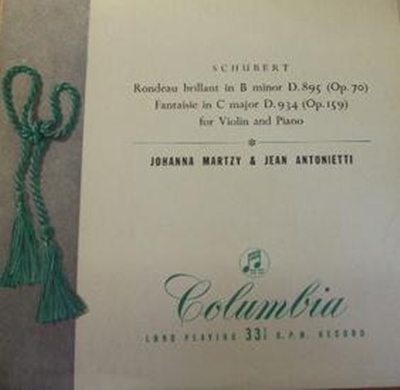

シューベルト:ヴァイオリンとピアノのための幻想曲 ハ長調 D.934

(Vn)ヨハンナ・マルツィ (P)ジャン・アントニエッティ 1955年11月9日~12日録音

Schubert:Fantasie in C major, D.934

ロマン派への扉を開いた作品

言うまでもなくシューベルトにとってベートーベンは大きな存在でした。ただし、その「大きい」というのはブラームスのような「重圧」としての「大きさ」ではなくて、どこか「アイドル」を見上げるような「憧れ」としての存在だったと言えます。

ですから、彼はこのアイドルを真似ようとします。

しかし、経験を重ねる内に、自分の持ち味はアイドルであるベートーベンとは異なるところにあることに気づかざるを得ませんでした。

もちろん、彼は本当に目指したのはベートーベンのような偉大な交響曲を書くことでした。それを「交響曲への道」と言っていいのだろうと思うのですが、それでも彼の天分は構築することではなくて歌うことにあったことは明らかです。

ですから、彼はまず「歌曲」の分野において大きな仕事を為したのです。

しかし、歌う才能は小さな歌曲を書く上ではそれで充分なのですが、規模の大きな作品になれば歌うだけでは不十分であることは明らかです。

自分の持ち味である歌う才能を生かしながら、尚かつ規模の大きな作品を維持しうるだけの構造を持つにはどうすればよいのか、それが晩年(とは言っても30才になったばかりですが)のシューベルトにとっての最大の課題だったはずです。

そして、このシューベルト最後の年(1828年)に完成したと推測されるこの作品は、そう言う課題に対する彼なりの一つの解答であったことでしょう。

彼は、ここではもうアマチュアの演奏家を想定していません。

ベートーベンとも親交のあったピアニスト、ボックレットと知り合いになり、そのつながりでパガニーニでさえ賛辞を送ったヴァイオリニスト、スラヴィーグと出会ったことでこの作品が生まれたのです。

つまりは、この作品はトップレベルのプロの演奏家を想定して書かれた作品であり、その意味では交響曲第9番のように、シューベルトがプロの作曲家としての第1歩を踏み出す中で書かれた作品なのです。

実際、初演に際しては、スラヴィーグでさえ高度な技術を要するヴァイオリンパートに苦闘したと伝えられています。また、20分を超える演奏時間は切れ目なく演奏されることもあって、当時の聞き手には常識を越える「長さ」と感じられたそうです。

ここには、疑いもなく、室内楽分野でシューベルトがたどり着いた一つの頂点が示されています。

そこには、ただただ美しい旋律が連続するだけでなく、疑いもなくシューベルトの痛ましいまでの人生が刻み込まれています。

そして、シューベルトはベートーベンとは違う方法で音楽は人生を、そして人間を語れることを示すことでロマン派への扉を開いたのです。

それは諦めても諦めても、それでもわき上がってくる願いであり、そしてその願いを実現する力が自分にある事への強い確信と、それとは裏腹に弱りいく己への絶望です。

その意味で、これは痛ましくも美しい音楽です。

素朴さがもたらした一つの奇蹟

最初の1音が出た瞬間から耳は引きこまれ、最後のクライマックスで曲が閉じられたときには呆然たる思いで天井を見上げてしまいました。マルツィと言えば、その流麗な歌い回しで横へ横へと歌い継いでいく能力に関しては抜きんでたものがありました。ただし、その流麗さはカラヤンにに代表されるような「人工的な美」ではなくて、極めて素朴な歌でした。

たとえてみれば、徹底的に人の手が加えられたフレンチのような美味ではなくて、畑に生えていた野菜を引き抜いて丸かじりするような美味です。そして、この「美味」が多くの人に理解されるためには長い時間がかかりました。

1950年代は「構築」する時代でした。

それはシゲティやリヒターが高く評価された時代でもあったのです。ですから、マルツィはEMIのボスであったレッグから演奏スタイルを変えることを求められ、結局それを受け入れられなかったために、女はEMIを離れ、結果としてヴァイオリニストととしてのキャリアを事実上絶ってしまうことになります。

レッグという男は多くの演奏家を見いだして育て上げた功績も多いのですが、その陰で潰してしまった演奏家もたくさんいたようで、その最大の過ちの一つはこのマルツィであったことは事実です。

やがて時代は「構築」から「カラヤン美学」へと転換していくのですが、それでもマルツィの素朴な歌に気づく人は多くありませんでした。

しかし、そんなマルツィの他に替えがたい魅力に気づく人もいたわけで、そう言う人たちが彼女が残した数少ないレコードを奪い合うようになり、いつしかマルツィと言えば中古レコード市場では名の通った存在になっていきます。もともと出回った数が少ないこともあって初期盤は数十万円の値がつくようになり、ついたあだ名が「6桁のマルツィ」でした。

しかし、この幻想曲で聞くことのできるマルツィはそんな「素朴」さだけではなく、そこから一歩踏み込んだ姿を見せているのです。

それは、無心に作品と向き合う事が、結果として作品そのものにその様な踏み込む要素が溢れていれば、彼女の音楽もそれに従って踏み込んだものになっていくのです。それは素朴さがもたらす一つの奇蹟だったと言えるかもしれません。

そして、その素朴さがふとハイフェッツなんかを思い出せるような場面があるのですから大したものだと言わなければなりません。

それから、ジャン・アントニエッティと言うピアニストはマルツィの伴奏以外では名前を見ることはないのですが、消して悪いピアニストではありません。

特に、この幻想曲やロンドなどでは伴奏をつけるだけではどうしようもないほどの重みがありますから、彼の貢献も書き留めておきたいと思います。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2017-08-12:タケルクン

- この曲、このマルティの演奏、ほんとに素敵ですね(アントニエッティのピアノも!)。

今までシューベルトは「単調で長い」イメージがあり、あまり好きでなかったのですが、これで覆りました。

2021-07-11:コタロー

- シューベルトのこの世のものとは思われないロマンティックな世界が展開していきます。

30分近くかかる曲なのですが、音楽に陶酔してしまって長さを感じません。晩年の移ろいやすいシューベルトの心情をマルツィはこの上なく美しく表現しています。

それにしても、シューベルトにこんな隠れた名曲があったのですね。ご紹介していただき、大いに感謝したいと思います。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)