Home|コメント

前のページ/次のページ

前のページ/次のページ

リスニングルームによせられたコメント

リスニングルームによせられたコメントをまとめたコーナーです。多くの方の熱いコメントを期待しています。(2008年3月10日記)前のページ/次のページ

シューマン:ピアノ協奏曲 Op.54::(P)ヴァン・クライバーン フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1960年4月16日録音

- 2020-02-03:備前屋の旦那

- なんと強烈な!。

セルといいライナーといいショルティーといい、ハンガリー人はは怖いおじさんだらけなのでしょうか?。

ハンガリーって怖い国なのでしょうか?。

そのライナーとクライバーンの共演によるシューマンは、オケとピアノの乖離を嫌ったシューマンらしさが表現されていて、実は一番シューマンらしいといえるかもしれません。

ですが、そういうクライバーンだからこそ、「難曲を自己主張たっぷりに弾きこなしてなんぼ、なピアニストの世界」には向いていなかったのかもしれません。

この演奏を聴くと、「この才能をすり潰すとは、ああ、もったいない」としかいいようがありません。

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14::ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団 1959年7月10日~12日録音

- 2020-02-02:ごんじー

- 昨年はベルリンフィルの「幻想」をFLACアップいただき有難うございました。お礼が遅れて申し訳ありません。

さて、ハーグ盤聞かせていただきました。当盤が発売されていたころ、批評家の諸氏は何かとベルリン盤と比較して高評価をしていなかったことを思い出します。しかし、比較するのではなく、これはこれでステレオという録音環境の進歩もあって指揮者の意図が生々しく伝わっつていい演奏かと思います。幻想」は指揮者冥利に尽きる楽曲なのかなー オッテルローは手練手管駆使して溌剌と演奏しているようです。

ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 Op.95 「新世界より」::ブルーノ・ワルター指揮 コロンビア交響楽団 1959年2月14,16&20日録音

- 2020-02-01:Sammy

- 力で押す感じはなく、穏やかさと軽やかさが同居し、丁寧でありつつも飄々とした音作りを感じました。ほんの少しずつ念押し気味に、しかしさりげなく表情がつけられていて、それが一聴あっけらかんとしているような音楽に、歌うような表情、柔らかな陰影と彩りを節々に常にほんのりと添えているように思えます。

小編成のオーケストラと明瞭な録音の組み合わせで、室内楽的な、すっきりと歌い交わす声が優しくしかしはっきりと響きあうさまは、やや淡くかつそれでも常に味わいがある。

「新世界」はもっと劇的でラディカルな音楽ではなかったか?と思いつつ、激することのないこの穏やかさが、恐らく異色とも言えるにせよ、この演奏の美徳というか品格というか、そう言わずにおれません。

モーツァルト:ピアノ協奏曲第11番 ヘ長調 k.413(387p)::(P)リリー・クラウス:スティーヴン・サイモン指揮 ウィーン音楽祭管弦楽団 1965年5月5日~6日録音

- 2020-01-31:joshua

- なるほど、27曲あるピアノ協奏曲を20番を境に、それ以前のナンバーの演奏スタイルはこれでいいではないか、という意見ですね。賛成です。クラウスはわかってこう弾いている。かつてのニュアンス豊かな弾き分けは、50年代と違った意味で必要ない、と。これは協奏曲というより、サロンで聞く室内楽と捉えましょうか?より近くにリリーを見て聴く貴重な音楽体験なのかも。

ハイドン:交響曲第45番 嬰へ短調「告別」::ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団 1962年5月16日~17日録音

- 2020-01-27:Sammy

- 作品が好きなので、贔屓の引き倒しかもしれませんが、とても心地よく聴きました。堂々と、かつ溌溂としていてとても魅力的な演奏と思いました。

オッテルローとハーグのオーケストラの演奏にはどこか親密な雰囲気を感じることが多いのですが、この演奏も特に最終楽章など、室内楽的な部分は特にゆったりしっとりと抒情的で対話するような風情がなかなか素敵です。その点もこの作品の背後にあるハイドンと彼のオーケストラとの関係を想起させるところがある、と半ば妄想してしまいます。

リムスキー=コルサコフ:スペイン奇想曲 Op.34::イーゴリ・マルケヴィチ指揮:ロンドン交響楽団 1962年10月10日~22日録音

- 2020-01-25:たかもり

- マルケヴィッチが来日して日本フィルを指揮した後、何年かしてオーケストラのストをめぐって分裂し、がんばれ日フィルと名付けられたコンサートが各地で行われている頃、私も縁あってコンサートのお手伝いをさせていただきました。終演後団員との懇親会という飲み会があったのですが、割と率直に聞く側の質問に答えてくれて、音楽ファンとしては夢のようなひと時でした。どの指揮者が良いか悪いかなんていうことも本音で話してくれました。マルケヴィッチが奮闘しているオーケストラの支援のため再来日して指揮した時のことで、日フィルのティンパニー奏者が本番前3日間不安で眠れなかったと言ってました。指揮通り叩くために悩んだそうですが、私はその演奏会を聞いてませんが演奏会評は極めて良かったように記憶しています。マルケヴィッチというと、いつもその時のティンパニー奏者の顔と、支援のためのドキュメンタリー映画で彼が出てくるシーンを思い出します。

ロッシーニ:「ウィリアム・テル」序曲::カルロ・マリア・ジュリーニ指揮 フィルハーモニア管弦楽団1962年12月13日~14日録音

- 2020-01-25:joshua

- フィガロの結婚、ドンジョヴァンニこそは、この顔合わせで同時期に実現した、シュワルツコプ、コッソット、ルートヴィッヒ、アンナ・モッフォを初めとするオールスター名録音ですね!果たして、上記2タイトルもPDに入ったのでしょうか?だとしたら感激です!すると、クレンペラーのドンジョヴァンニ、魔笛も視野に入ってきます。ショルティの指輪が上梓いただいたくらいですから。録音界にグランドマスター的夢の世界が存在した60年代です。ワルターも、オペラこそは、コロンビア響と残して欲しかった。さっきのクレンペラーは、70年代まで長生して、フィガロを録ったんですから。ジュリー二に戻りますが、音の悪いEMIカラスの椿姫は聞けたものじゃありませんが、上記2タイトルは、是非多くの方に聴いて頂きたいジュリー二壮年の傑作です。

バッハ:無伴奏チェロ組曲第3番 ハ長調 BWV1009::(Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ:1955年5月26日~27日録音

- 2020-01-23:joshua

- これは、プラハのドヴォルザークホールでの録音ですね。してみれば、6曲すべて、録音されています。さらに、10年後の60年代にも、3番.5番6番の三曲が録音されています。ナクソスページで確認できます。ロストロは、92年を代表録音としながらも、没後にこれらが、公表されるのを知らなかったのでしょうか?なくなった21世紀初めには、インターネットも当たり前になり、予想はできたはず。チェリビダッケは、家族の承諾で録音が世に出た、ということですが、ロストロは無伴奏に限って、似たことを考えたのか?それほどに、この曲がロストロにとって特別な理由が有れば知りたいですね。

シューベルト:ピアノ五重奏曲 イ長調 D667 「鱒」::ウィーン・コンツェルトハウス弦楽四重奏団 (P)スコダ 1950年録音

- 2020-01-23:jukose

- 第1楽章から、とても活き活きとして楽しげな演奏だと感じます。

90年代ころ沢山発売されたウエストミンスターレーベルのCDをいろいろ持っていて愛聴しています。1950年頃のウィーンでの演奏録音を聞くと、なんだかヒトラーや戦争の時代が終わって、また我らの音楽が伸び伸びと自由にできるようになったことを本当によろこんでいるような感じがあります。この演奏もそんな背景があるのかも?と思って聞いています。

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18::(P)ガブリエル・タッキーノ:アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ音楽院管弦楽団 1959年10月1日~3日

- 2020-01-20:あらい

- すごい!

久しぶりに音楽を聴いて感動してしまいました!

元々クリュイタンスのファンだったのですが、こんなラフマニノフの演奏があったなんて、まったく知りませんでした。

このサイトで、これまで知らなかったクリュイタンスのシェヘラザードやシューベルトの録音の存在も知れて、すごく興奮しています。

バッハ:無伴奏チェロ組曲第2番 ニ短調 BWV1008::(Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ:1955年5月26日~27日録音

- 2020-01-16:joshua

- 小林利之の解説書で、ロストロに無伴奏録音があることは知っていました。5番もあったんじゃないですか?この2番と5番は暗いですねえ、でも滲みるように深いですね。小林本によると、5番とカプリングだったのが、2番なので、記憶に残るわけです。1950年代ですから、第二次世界大戦の記憶も覚めやらず、米ソ冷戦が進行する中、芸術家たちは、言論統制に引っかかることなく、奏でる音に幾多の思いを込めたことでしょう。想像もおよびません。そこで、2番.5番両曲のサラバンドです。アンコールでこの曲、マイスキーでしかかね。5番の方、弾いてました。2番とて、救いようのない寂しさ、虚無感。試しに、大阪の雑踏の中、2番サラバンドをかけて歩いて見ました。多くの人が無邪気に歩いている中、不思議とサラバンドの悲哀感がマッチするように思いました。サラバンドは打ちひしがれた悲哀、組曲の他の曲は悲哀と闘う音楽に聞こえました。なにもリスニングルームでお行儀よく聞くばかりが、音楽じゃないと最近よく思い、演奏というものをしない、できない自分の自由は、例えれば歓楽極まりて哀感深し、漢の武帝のことば通りです。先年末亡くなったペーターシュライアーの冬の旅、シフの伴奏で聴いたときも同じような思いでした。無伴奏チェロも1番や3番や6番の楽天性では、終わらせられない、2番、5番の存在、4番の中間色。ロストロとても全曲ためらう訳でしょうか。因みに、大いなる期待で迎えられた60台のロストロ無伴奏は、冷戦終結三年後でした。66歳。姉さん女房ヴィシネフシカヤと新婚時の55年、28歳。月並みに、こう終わりましょう。LIFE is short. ART is long.

メンデルスゾーン:弦楽八重奏曲 変ホ長調 Op.20::(Vn)ヤッシャ・ハイフェッツ&イスラエル・ベイカー&アーノルド・ベルニック&ジョゼフ・ステパンスキー (Va)ウィリアム・プリムローズ&ヴァージニア・マジェフスキ (Cello)グレゴール・ピアティゴルスキー&ガーボル・レイト 1961年8月24日&25日録音

- 2020-01-16:benetianfish

- 誰ですか、メンデルスゾーン=甘党なんて言ったのは(笑)。幸か不幸か、この曲の刷り込みがこのハイフェッツ他による演奏になってしまったので、他の甘いだけの演奏なんてもう真面目に聞いていられません。しかし、メンデルスゾーンの他の曲、例えば「100万ドルトリオ」の三重奏曲も聞いている割には他の演奏も色々楽しめているので、刷り込みとはなかなか恐ろしいですね。

R.シュトラウス:交響詩「ドンファン」 作品20::ブルーノ・ワルター指揮:ニューヨーク・フィルハーモニック 1952年12月29日録音

- 2020-01-14:joshua

- かつてLPで聞いたとき、後半のドンファンのテーマをトランペットが吹くのが、やたらと大見得切って聞こえたんですが、今回いい音になって、余裕綽々の名プレイヤーによるものと再認識しました。CBSソニーもいい音で最初からリリースして欲しかった。でも、これこそリスナーの、犬もあるけば棒に当たる、ですよ。青春の聴体験を繰り返すことができました!

バッハ:無伴奏チェロ組曲第1番 ト長調 BWV1007::(Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ:1955年5月26日~27日録音

- 2020-01-07:yk

- ロストロポービッチは1992年の全曲録音と同時に、自らこの組曲について語った映像を残しています。その冒頭で彼は「自分はこれまでバッハの無伴奏を2度・・・40年前モスクワで2番を、1960年ニューヨークで5番を録音したが、(未だに)その自分を許せない」と語っています。そして、自分にとって1957年パリで会ったカザルスの影響が如何に大きいかについても述べています。

・・・・恐らくこれらの言葉に偽りはないでしょう。そして、彼がこの1955年の全曲演奏について過去の懐古の中で触れさえしていないのは考えさせられます。

そのロストロポービッチが満を持して録音した1992年の全曲録音は、如何に偉大で記念碑的な演奏となるのか・・・当時絶大な期待をもって待ち望まれた演奏でした。しかし、その演奏を聴いた多くの人は、一種言葉にできない”?”・・・と言う感覚にとらわれたのではないかと思います・・・・私もその一人でした。その”?”の実態が何であったのか、私には今もって明確な答えはありませんが、数年前スプラフォン・レーベルで発売されたこの1955年のプラハでのライブ録音を聴くと、作曲家、演奏家、そして聴衆という関係の中で築かれていく音楽の営みの深みの一端を教えられるような気がします。

恐らく、この1955年の全曲演奏は後年のロストロポービッチにとっては見つけようと思えば幾らも欠点のあるやはり”許しがたい”ものなのだと思われます。しかし、一聴衆として聞くこの演奏には若さ故の”ひた向きさ(他には得難い美点)”(・・・と、恐らく無分別・軽率・無鉄砲?)があり、そこにはバッハの情熱の一側面が捉えられている・・・・と、”聴く”だけの無邪気な聴衆は感じるのも事実。そして、この1955年の演奏を聴いて、改めて1992年の録音を聴くとロストロポービッチが分析し研究し理解し考え尽くして(なお届かぬ?)追い求めたものが何であったのか、朧気ながら見えるような気になるのも(まあ、聴くだけの聴衆の勝手な思い込みですが・・・)事実です。

何やら、中島敦の小説「名人伝」で空手で弓を射て”好漢いまだ不射之射を知らず”と言う仙人のような捉えどころのない話ですが、私にとっては今もこの1955年の録音はロストロポービッチと言う稀代のチェリストが何者であったかのかを示す貴重な記録であるのと同時に、(時々ではありますが・・・・)1992年の録音とペアで聴きたくもなる録音でありました。

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第15番「田園」 ニ長調 Op.28::(P)アルフレッド・ブレンデル 1962年6月~7月録音

- 2020-01-07:鶏ちゃん

- 内田光子さんはインタビューで、本拠地をロンドンに移した事のブレンデルを、最も尊敬すると仰っていました。丁度石油ショックの時期で、ロー・ポテンシャルの音楽が流行っていた時期でした。熱演する人も、多少様式が落ち着いて音符を眺めるような様式、になっていました。演奏家個人個人、反応は違うのは間違いないです。

兎に角、内田さんもロンドンに居て、ピアニストの先頭を切って変わっているのは、ブレンデルですと仰っていました。最もロンドンで大きなホールも、観客で溢れていました。

ラフマニノフやチャイコフスキーを弾かず、ショパンも弾かないピアニストでした。

技術的にも、大コンクールで優勝する事も無く、ポリーニやアシュケナージのような、現代的な技術も持ち合わせていませんでした。

しかし、スコダ・デムス・ヘブラーはロンドンで最も大きいホールを、観客で一杯にする力はありません。

グルダはどうでしたかね?アルゲリッチは何度も教えて貰いに行っていましたが、先ほどの三人のウイーンのピアニストよりは、技術的に高いと思います。

撮り直せば、ミスタッチは消えるので・・・。

ミケランジェリのテクニックは、今の時代に持ち込んでも、凄いと思う物が残っています。

ブレンデルは、技術的には、切れ味は無いです。

目先の切れる男で、売れるように、音楽・レパートリーをコントロールしていたのは確かです。

ヴォックス時代の録音も、聴くべき物が沢山あると言われるのは、確かにそう思います。

田園ソナタの特徴は、四楽章形式を取って、ベートーベンのピアノソナタの初期帰り。交響曲的な形式。ベートーベンに限らず、凡庸な作曲家にも沢山書かれた、最初の低音を固定して伸ばした、バッグパイプと言っても良いけれど、バロックからあった田園交響曲(正確には、パストラールシンフォニー、色んなコンチェルトグロッソの一つの楽章、メサイアの中にもそう名付けられた間奏曲もある)。ソナタとは無関係な、一楽章に名付けられている方が、場合としては一般的。

大切な事は、同じ音を伸ばす通奏低音を使った書法を使っている事。

ベートーベンは、自分の発明は少なくて、古い物から良い処を、大量に抽出する事を、作曲に使っている。しかし、自分の発明した事が途轍もない事で、それらを巧みに、巧みに継ぎ接ぎして、音楽を書いている。違和感を巧妙に、小さい処で抑えながら、情報量としては大量な物にしている。

故に、後の世まで残って来るけれど、同時代的には演奏家に無理を要求している。

分からない人には、分からなくなってしまうし、私たちだって本質が見えない。

こうやって、古典派的な音楽を、ロマン派に乗り移らないで、作っている。同時代の古典派的な作風の作曲家は、ロマン派的な音楽が書けずに、作曲家を終えている。

しかも、作品が残っていない、難しい時代だった。

滝 廉太郎:荒城の月::(Cello)エマヌエル・フォイアマン:(P)フリッツ・キッツィンガー 1934年録音

- 2020-01-05:joshua

- 初春のお喜び、申し上げます。

年末より、頸痛に悩まされて、お屠蘇で忘れたか、と思うと、また痛みが戻ってくる中、フォイエルマンの演奏、4曲聞かせて頂きました。昭和9年の録音、まず、日本の録音技術にあっぱれ! 針音こそすれ、この明晰さと臨場感で、フォイエルマン、炎の男を聴けるのは、至福のひとときでした。かの斎藤秀雄氏が、フォイエルマンに習ったというのも初めて知りました。nhkで、昔、女性手帳というインタビュー番組がありました。先日、偶然YouTubeで、在りし日の斎藤氏が写ってるじゃないですか!氏の闊達な喋りっぷり、小一時間聴き入りました。太平洋戦争に入る10年に満たない前、チェロを通して東西の芸術的邂逅があったんですねえ。時は、ワルターがウィーンで名演の数々を、あのトスカニーニも魔笛を振っていた頃、我が両親なぞは5つに満たない幼児。その後、急展開していく現代史のなか、自分も気付くと、還暦目前です。取り留めのない感想で終わってしまう前に、この演奏、録音のあった1930年代は、芸術と録音技術が幸福に結びつき、人のこころに、束の間、余裕があったんでしょう。その点、まだまだ、public domainには期待が出来そうです。70年代以降のPB化は遠く先でも、それで構いません。YUNGさん、今年も、期待一杯に、このサイト、来させてもらいます( ??? )

ビゼー:交響曲 ハ長調::トーマス・ビーチャム指揮:フランス国立放送管弦楽団 1959年10月&11月録音

- 2020-01-03:RYOUITI FUKUDA

- 本当にこれを聞くとミュンシュも同じイギリスのマリナーもイマイチ。

本当に音楽とはこういう事なんですね

モーツァルト:交響曲第39番 変ホ長調 K. 543::ブルーノ・ワルター指揮:コロンビア交響楽団 1960年2月20日録音

- 2020-01-03:yk

- 確かに新年早々”とんでもない「欠落」”ですね。本アーカイブにとって、ゴーン氏の(密?)出国を許した我が国のザル出国管理体制の失態に匹敵する失態と言えましょう・・・^_^;

SP初期からSTEREO時代まで長きにわたって録音活動を行ったワルター最後の・・・・しかも”モーツアルトの交響曲の・・・・録音として、これら一連の録音の価値は演奏の良し悪しの埒外でも演奏史・録音史(とソノ評価史)の記録としても貴重なものだったと思います。

私個人は米国移住後の録音としては、このステレオ盤のほうが長らく”好き”だったのですが、それには客観的評価と言うより私が初めて聴いたワルターのモーツアルトがこのステレオ盤だったという刷り込み効果もあったのだと思います・・・当時、CBSは商業政策として当然コレを”新録音”として前面に出して売っていました。一方、この”新録音”が出た当初、もっと昔からワルターを聴いてきた通の評論家の中には当然(?)”音質”はともかく”演奏”はNY での旧録音を”優れた”演奏として推す声が結構あったのも事実でしたが、今ワルターの新旧録音を自由に聞くことが出来る時代になってみると、ワルター自身にしてみれば自分の新旧録音のあれこれが”優劣”を基準に評価されるのは(止むを得ないこととは理解しながらも)どこかピント外れの感もするのではないかという気がします。

コロンビアとのSTEREO録音当時、ワルターも当然自分の年齢のことは考えたでしょう。彼としては、NYとの一連の録音を終えて一応自分の演奏の”公式”集大成を一通り完結することが出来たという思いもあったのではないかと思いますが、そこにSTEREOという新技術と自由な録音環境と言う新しい提案を提示されて、ワルターも色々思案したのでしょう。彼としては、NYでの旧録音をただより良い音質の為にだけ再録音するというのは何とも納得はいかなかったでしょうから、自分に残された時間内で出来る何か意味のある記録として自らの”私的”告白・私(試)演としての記録・・・と言ったものを考えたのではないかと私は思っています。その意味で、彼はコロンビア交響楽団の薄い響きも止むを得ないものとして受け身で受け入れたというより、納得した上で(場合によれば我儘かもしれない)私的告白を積極的・能動的にその薄い(透明な?)響きを生かして演奏に込めようとしたのではないかと・・・。

<管理人からの追記>

おそらく過去に一度アップしてあったのですが、どうやら録音クレジットを誤っていて、もう一度調べ直してから再度アップしようと思って削除していたようです。そして、いつの間にかその削除したことも忘れてそのまま放置してしまったようです。

まさに、一度捕まえながら逃げられてしまったどこかの国の出国管理体制のようなお粗末でした。(^^;

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18::(P)ガブリエル・タッキーノ:アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ音楽院管弦楽団 1959年10月1日~3日

- 2020-01-01:豊島行男

- 素晴らしい演奏だと想います!

タッキーノは60年代にモーツアルトのピアノソナタ集の録音がありまして、廉価版シリーズ・セラフィムの定番でした。

中学生の頃、聴いたきりの録音ですが、その後いろんな演奏を聴いたものの、妙に耳に残っています。

ラフマニノフもいいですね?

バッハ:無伴奏チェロ組曲第1番 ト長調 BWV1007::(Cell)ガスパール・カサド 1957年録音

- 2019-12-26:joshua

- 世の中は、メサイア、第9、ジルベスターなんて騒いでますが、かえってこんな時聞きたくなるのが、バッハの無伴奏。

それも、チェロの方。ヴァイオリンにありがちな切迫感から解放されて陰に陽にゆったり浸ることができます。肩掛けチェロのチェロ ダ スパッラもいい。

これは映像にも映えます。セルゲイ マーロフなどYouTubeで感心します。

ビオラの今井信子、川本嘉子、また一風違う良さがあります。

とうとう、行き着いたのは、曲はそのままに、無伴奏チェロをヴァイオリンで弾くレイチェル ポッジャー女史です。

これは軽やかさとおおらかさの同居する理想世界。ニコレがフルートでやってたのに、近いでしょうか。その昔、ジャズのロンカーターがピチカートオンリーで同曲をやってました。ここまで来ると、沈潜の世界。撥弦でいくなら、福田真一のギターや

マンドリンの何某、挙げ句は、サキソホン、ファゴットも味わってみました。そういや、ホルンのバボラクも面白くはありました。

ブラームス:クラリネット五重奏曲 ロ短調 Op. 115::(Cl)レオポルド・ウラッハ :ウィーン・コンツェルトハウス弦楽四重奏団 1952年録音

- 2019-12-23:しょうちゃん

- 聴けば聴くほどに味わいが深まる名曲、名演奏ですね。40年前から聞いていますが、秋篠音楽堂でペーターシュミードルさんの実演を聴いてからますます好きになりました。特にウラッハのこの演奏は泣けてきますね。

ブラームスの音楽の魅力は、どんな時も音と音との間に常に程よい緊張感があることに帰しますね。

バッハ:音楽の捧げもの, BWV 1079::イーゴリ・マルケヴィッチ指揮 フランス国立放送管弦楽団 (harpsichord)Denyse Gouarne (vn)Henri Bronschwak (cello)Jacques Neilz (fl)Fernand Dufrene 1956年6月18日~29日録音

- 2019-12-21:gkrsnama

- この盤で驚くことは、「和声法を壊すような異様な音」が、そうですねえ他にはジェズアルドやチコーニアやミヨーが使ったような音といったらいいでしょうか。そいうのがはっきり聞こえてくるんです。それまでどの盤からも、そういう音は聞こえてこなかった。(他っていうと、ミクちゃんが歌った音源からも聞こえました。)

調べると譜面にはちゃんとあるんです。しかし誰もが、その音はごくかすかに決して耳につかないよう弱く軽く演奏するわけです。で、ちょっとだけ先進的な耳慣れた音楽の捧げものが完成するわけ。

でもなぜバッハがああいう音を書いたんでしょう。バッハの技術が不足していたからなんでしょうか。ジェズアルドやゼレンカについてもそういわれ、こちらは当たっているかもしれない。しかしよりにもよってバッハが「実は無能」ってのはねえ。

もう一つは、主題がその音を強制するというもの。しかし対位法の法則には、和性が狂うときは柔軟に音を変えていいってのがありまして、それも考えずらい。

さいごは、意識して書いたってやつ。そう思って注意していると、ああいう音は最晩年の作品に時折出る。そして次にああいう音を使うのは、ダリウスミヨーです。

バロック音楽の作曲家というバッハの通念が、ガラッと変わるかもしれません。そして「あえてそういう音をくっきりと鳴らした」マルケヴィッチの慧眼も。

マルケヴィッチ版の盤はリンドンでしたっけもう一つ出ています。そちらはどうでしょう。

チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35::(Vn)イダ・ヘンデル:ユージン・グーセンス指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1953年10月26日録音

- 2019-12-21:joshua

- 落ち着いている、という解説を読んで、50年代、つまりヘンデル20台のメンデルスゾーンやブラームスも聴いてみました。

ハイフェッツのような上手さとは別の上手さ。必死にならない音程正確、まるで、something greatが彼女をして弾かせてるかのよう

余裕ともまた別聞きやすいのも事実だけど、これしかない、とまでは思えないのも事実。

ラヴェル:ボレロ::ルネ・レイボヴィッツ指揮 パリ・コンセール・サンフォニーク協会管弦楽団 1960年録音

- 2019-12-17:Wernicke

- いつもお世話になっております。

「パリ・コンセール・サンフォニーク協会管弦楽団」とは、おそらく「パリ音楽院管弦楽団」の変名と思われるとのことですが、孫引きで恐縮ですが、初出LPにはソリストがクレジットされており、フルートのルボン、オーボエ・ダ・モーレのカシェ、ホルンのテーヴェといった、クリュイタンス時代のパリ音楽院管の伝説的な名手、サキソフォンはパリ・ギャルドの首席サックス奏者R GateauとF Lhommeとのことです。

また何といっても、ヴィンゴ・クロボカールがトロンボーンのソロをとっている、トロンボーン吹きにとっては貴重な録音です。トロンボーンのグロボカールは、作曲家レイボヴィッツの弟子にあたるようです。

フランク:交響曲 ニ短調::フルトヴェングラー指揮 ウィーンフィル 1953年12月14.15日録音

- 2019-12-13:ks

- 聖職者なのに スケベ根性に悩まされる哀れなフランク。

うずく情念のような側面を持つ曲にしか聞こえてこない。

ワーグナー的か?

フルトベングラーはうずく情念を 自然な流れの音楽 に表現しているように思えるが。

シューマン:交響曲第3番 変ホ長調 「ライン」 作品97::ルネ・レイボヴィッツ指揮 インターナショナル交響楽団 1960年録音

- 2019-12-12:joshua

- なるほど奇観、奇型、異形ですね。

第一楽章、後方、4本のホルンが、なんと!ゲシュトップで奏されるのです。すぐにオープン奏法に戻りますが。それにトランペットのアクセントが各所で異様に強いです。

何故、指揮者がこの録音を許諾したのか、プロデューサーのミスで世に出てしまったのか?

でも、ホルンもトランペットも吹き方の問題であって、【決して下手ではありません。】

私には、同じ面子が鳴らし方を変えただけに聞こえますが、如何なものでしょうか?

ニールセン:交響曲第5番 Op.50、FS.97::レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィル 1962年4月8日&9日録音

- 2019-12-10:逢坂 響

- あまりの名演に驚嘆しました。

私は音楽史上の交響曲のベスト10にこの曲を入れてもよいと思うくらい、このニールセンの5番を評価していましたが、それにしても恐るべき情報量を有した演奏です。

もしかしたら、これこそがバーンスタインの才能が最も出し尽くされた演奏かもしれないとまで思ってしまいます。

この曲(およびニールセンの交響曲)の代表盤は、現在に至るまで某N響桂冠名誉指揮者が80年代にデッカに行った録音であり、私も愛聴してきましたが、このバーンスタインの演奏と比較したら「劣化コピー」です。

実際、両者似ている表現が多々あり(例:第一楽章で小太鼓が登場し、トライアングルが打ち鳴らされるあたりの語り口)、バーンスタインの演奏がベースになっていたのかもしれません。

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64::(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:サー・マルコム・サージェント指揮 ロンドン交響楽団 1951年11月5日&8日録音

- 2019-12-07:joshua

- de vitoさんは、87で長逝しましたね。

現役引退は50過ぎで、円熟期にミステリアスな終わり方でした。

ストイックな方だったこともあったんでしょう。

コンクール優勝に飽き足らず、11年の研鑽の後、ブラームスのコンチェルトで再デビューしたんですから。このメンデルスゾーンも、技巧では昨今の比ではありませんが、いかにも味のある演奏です。上手いだけじゃない。オークレールも同じく、引退は早く、少ないながら、味のある演奏を残していってくれました。

ベートーベン:交響曲第3番変ホ長調 作品55 「英雄」::ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 チェコ・フィルハーモニ管弦楽団 1959年3月録音

- 2019-11-24:yk

- 私も初めて聞かせていただいた録音です。いい(私好み)の演奏ですね。小細工なしにオーケストラを鳴らし切ってなお淀みのない音楽が聞こえるところなど、どこかフルトヴェングラーを思い起こさせるような気がします・・・・それだけに、カラヤンが先頭を走り始めた時代にあって、今更フルトヴェングラーもどき・二番煎じ(おまけに親ナチなところまで似ている!?)でもあるまい・・・・と受け止めっる向きがあっても不思議ではなかったとも思える。時代を経て改めて評価されていい演奏だと思います。

モーツァルト:交響曲第39番 変ホ長調 K.543::ヨッフム指揮 バイエルン放送交響楽団 1954年6月1,2&6日録音

- 2019-11-22:joshua

- ヨッフム、と言えばブルックナーではなくてクリップスに匹敵するほど、モーツァルトなのでは?

ここではバイエルンのヨッフムも、60年代には、後年クリップスがモーツァルトで多くの交響曲を振ったアムステルダムコンセルトヘボウをで後期のモーツァルトを楷書体で録ってるんですから

前のページ/次のページ

【リスニングルームの更新履歴】

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)

[2025-12-09]

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)

[2025-12-07]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-12-06]

ラヴェル:夜のガスパール(Ravel:Gaspard de la nuit)(P)ジーナ・バッカウアー:(語り)サー・ジョン・ギールグッド 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Read)Sir John Gielgud Recorded on June, 1964)

[2025-12-04]

フォーレ:夜想曲第7番 嬰ハ短調 作品74(Faure:Nocturne No.7 in C-sharp minor, Op.74)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-02]

ハイドン:弦楽四重奏曲第32番 ハ長調, Op.20, No.2, Hob.3:32(Haydn:String Quartet No.32 in C major, Op.20, No.2, Hob.3:32)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1931年12月2日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on December 2, 1931)

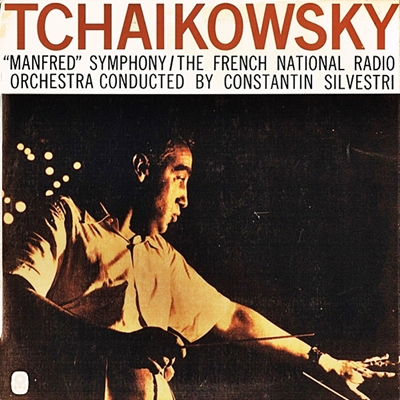

[2025-11-30]

チャイコフスキー:マンフレッド交響曲 ロ短調 作品58(Tchaikovsky:Manfred Symphony in B minor, Op.58)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 フランス国立放送管弦楽団 1957年11月13日~16日&21日録音(Constantin Silvestri:French National Radio Orchestra Recorded on November 13-16&21, 1959)