Home|コメント

前のページ/次のページ

前のページ/次のページ

リスニングルームによせられたコメント

リスニングルームによせられたコメントをまとめたコーナーです。多くの方の熱いコメントを期待しています。(2008年3月10日記)前のページ/次のページ

モーツァルト:ピアノ三重奏曲第6番 ト長調 K.564:: (P)リリー・クラウス (Vn)ウィリー・ボスコフスキー (vc)ニコラウス・ヒューブナー 1954年10月録音

- 2018-04-14:せいの

- だいぶ前に新星堂企画のCDを持っていたのですが、どこにいったのかなくしてしまったので、この音源が入手でき、懐かしく聴いています。ありがとうございます。

リリー・クラウスのピアノはスケールが大きくて、ピアノ・ソナタも彼女の演奏は愛聴盤です。ここでもスケール感のある演奏をしていてわたしの好みです。

一方で、ボスコフスキーのヴァイオリンが「無難」な感じで物足りなさを感じてしまいます。もっとも、その感覚は個人的な好みの問題なので、普遍性はないと思います。ウィーン風の典雅な演奏だし、評価する方もいることでしょう。

同時期のウィーンで活躍したヴァイオリニストならワルター・バリリの演奏が好みなので、リリー・クラウスとワルター・バリリでヴァイオリン・ソナタや三重奏曲をやってくれていたらなあ・・・などど考えて、その組み合わせならどんな演奏になっただろうと妄想をしたりして楽しんでいます^^。

ハイドン:交響曲第82番 ハ長調「熊」, Hob.I:82::レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団 1962年5月7日録音

- 2018-04-12:古川賢一

- バーンスタインのハイドンは私も好きで、CDボックスを買い求めました。

なお、パリ交響曲までコンプリートした指揮者は、バーンスタイン以外には全交響曲集を出したドラティやフィッシャー以外にはほとんど居ないとのことですが、カラヤンもペルリンフィルで、ロンドン交響曲集だけでなく、パリ交響曲集を出していますよ。

<管理人からの一言>

調べてみましたら1980年にまとめて録音してますね。流石はカラヤンです!!

しかし、88番「V字」はなぜかパスしてますね。どうしてだろう。

ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77::ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 (Vn)クリスチャン・フェラス ベルリンフィル 1964年5月録音

- 2018-04-12:どっぐ

- 素晴らしい演奏でした。

シベリウスを聴いた際にも感じましたが、このコンビの60年代録音には、他の名盤とは違う味わいが感じられます。

FLACデータベースにも追加して頂けると幸いです。

ドヴォルザーク:交響曲第1番 ハ短調 Op.3 「ズロニツェの鐘」::イシュトヴァン・ケルテス指揮 ロンドン交響楽団 1965年12月1日~3日録音

- 2018-04-10:ウィルソン

- 私はこの全集を第7番目的で購入した記憶がありますが、初期の各作品に対する目を開かせてくれたという点でケルテスには本当に感謝しております。

旋律の美しさと金管の決然たるフォルテというドヴォルザーク作品の美質を、ケルテスは余すところなく再現してくれているという気がします。

本曲ですが、第4楽章冒頭には何となく鐘が連打されているような響きを感じます。ドヴォルザーク自身がそれを意図して書いたのか分かりませんが。

バッハ:無伴奏チェロ組曲第1番 ト長調 BWV1007::(Vc)フルニエ 1960年12月録音

- 2018-04-07:せいの

- フルニエとミュンヒンガーのコンビのハイドンの協奏曲2番が愛聴盤で、その流れでフルニエに興味をもってこちらを聴いてみました。

いいですね!ちょっと長めにとった最初の一音の表情で引き込まれてしまいました。ハイドンはちょっとこじんまりと聞えるのですが、こちらは雄弁でなおかつ繊細さを失わず、流麗でありながら綺麗ごとではない、という一見相反するように見える要素を両立させた素晴らしい演奏だと思いました。

録音も優秀だと思いますし、バッハのチェロ組曲を聴きたいときの有力候補になりそうです。

ベートーベン:チェロソナタ第2番 ト短調 Op.5-2::(Cello)エンリコ・マイナルディ(P)カルロ・ゼッキ 1955年録音

- 2018-04-04:山路 敬介

- ベートーベンを演奏する「気負い」なんかも全然なくて、それでいて「聞く人」におもねる類の「聞きやすさ」に流れない素晴らしい演奏です。

不肖、貴ブログにて始めてマイナルディの演奏に触れる事が出来ました。(名前だけは聞いた事がありましたが)

55年の録音とありますが、現在の最先端の録音技術を駆使した場合よりも曲想が直に伝わって来るのが不思議です。

チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調 作品64::ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1965年9月22日,24日,27日&11月8日録音

- 2018-03-28:Dan Nagay

- ジャケット写真が修正されており嬉しくなったので久々にコメント致しました。最初の方は72年発売のEMI版で最初は3枚組で発売されたものを単発で発売したときのものです。これはカラヤンには極めて珍しく爆演スタイルで,最終楽章コーダ直前のティンパニーは中学生の頃,初めて聴いたとき,戦慄を覚えました。未聴の方はぜひ一度聴いて欲しいもので,当時アンチカラヤンの筆頭であった宇野氏・福永氏がこの演奏を絶賛し,カラヤン支持者と目されていた黒田恭一氏が難色を示したことでも印象深いものです。

話を戻せば,グラモフォン版のジャケットはアングルにまでこだわったもので,カラヤンが,レコードという物をトータルな意味での作品と考えていた良い証左になるものです。これでなければと思っています。

演奏に関しては私は最初聴いた演奏がバーンスタインだったので,このカラヤンの演奏は当時迫力不足に聞こえましたし,EMI版が出てからはそちらばかり聴いていたので,この演奏を聴くのは久しぶりです。改めて聴けば本当に端正美麗な演奏で,感銘を受けました。

チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調 作品64::ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1965年9月22日,24日,27日&11月8日録音

- 2018-03-24:palmeangelo

- フルトヴェングラーのカラヤン・レガート評の話、知りませんでした。そのお話を踏まえてこのチャイコフスキーの5番を聴いてみればまさにその通り、まったくもって見事な名人芸です。

そして、ベートーヴェン、ブラームスといった基本カタログの筆頭録音盤を済ませた後のチャイコフスキーは、1970年のEMI録音ほどまでにはレガート・ルバートが入っておらずかっちりとした演奏、そして何よりこの美しさは、この音に包まれている間、他の演奏解釈があり得るのだろうかと惑わされてしまうようでした。

カラヤンはある意味古風な、インターネット以前の人なので、常に出版物としての紙媒体の「カタログ(シュワン、とか有名な本がありました)」にこだわっていました。すべての録音はその曲のレコードの筆頭にあることを望んだので、モノラル、ステレオ、4チャンネル、デジタルと繰り返し新録音をしては自らを世界に刻印し続けました。

その結果栄枯盛衰みたいなものも録音史にしっかり残ってしまっているわけですけれど、やはりかれは20世紀後半のベンチマークであり、プラットフォームであったとしみじみ思います。フルトヴェングラーのような「レジェンド」にはなりきれなかったようにも思いますが(それでもすごい才能のエピゾードには事欠かずです)、しかしこのチャイコフスキーが示しているように、特に60年代中盤のカラヤンは、マイクロフォンに向かって明らかに「フェノメノンphenomenon」と呼ぶに足る仕事をしていたことを確認することができました。

(この「フェノメノン」は訳すのが難しいのですけれど、現象、それも他人の肯定も否定もあったもんじゃない、ガツンとそこに存在してしまったとんでもない存在のことです。「奇跡」と訳すとちょっと違うかな)。

モーツァルト:交響曲第38番 ニ長調 K.504 「プラハ」::ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1958年9月16日~17日録音

- 2018-03-21:クライバーファン

- この演奏を聞いて感じたのは、オーケストラの音圧がとても柔らかく、音に弾力があまりない点です。

「クナッパーツブッシュはカラヤンのもたらす響きを「印象派のようだ」と嫌っていた。(「指揮台の神々」)」とありますが、この芯の無い軟体動物のような音を嫌ったのでしょうか。私は、フルトヴェングラー式のアインザッツに慣れてしまったのでカラヤンの奏法には違和感があります。逆にカラヤンから聞き出した人は、フルトヴェングラーのような音圧が強い弦の音は違和感があるのでしょうか?

レイフ・ヴォーン・ウィリアムズ:田園交響曲(A Pastral Symphony、交響曲第3番)::エードリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1952年12月録音

- 2018-03-18:Sammy

- 20世紀の管弦楽作品なので、やはりできればステレオで、というところですが、こちらもモノラルとはいえ、十分鑑賞に耐える録音であると思います。演奏もさすがというべきか、とてもしっかりした印象です。とにかくとても抒情的な美しい作品で、物悲しくも懐かしい響きに満ちており、聞くたびに心を打たれます。特に壮大な夕映えを見るような終楽章は格別です。5番と並んで、この3番も抒情的で切ない美しさに満ちた交響曲として、多くの人に聞いてほしい作品です。

シューマン:交響曲第3番 変ホ長調 「ライン」 作品97::カール・シューリヒト指揮 南西ドイツ放送交響楽団 1960年12月録音

- 2018-03-18:クライバーファン

- 前からyoutubeにアップされて知っていた演奏ですが、第1楽章がとても速くて新鮮でした。木管楽器だけで響きが薄くなる箇所も随所にあり、意図した解釈なのか、オーケストラの技量なのかわかりませんが、不思議な響きです。

シューリヒトの演奏は、その後の模範的な演奏とはやはりかなり違う極めて独特なものなので、演奏の良し悪しは別として、この演奏と、パリでやったデッカのモノラル盤ともにCDを買って聞いてみたいと思いました。

バッハ:無伴奏チェロ組曲第3番 ハ長調 BWV1009::(Cello)エンリコ・マイナルディ:1954年録音

- 2018-03-08:山路 敬介

- マイナルティの無伴奏は名前こそ知っていましたが、これまで聴いた事がありませんでした。

普段はクニャーチェフだのマイスキーだの、J・リンデンなどを取っ替え引っ変え聞いているのですが、それぞれ長所短所があるからなんですよね。それでどんどんCDが増えて行く一方なのです。(苦笑)

しかし、マイナルティの場合は「もう、バッハ無伴奏チェロはこれでいいじゃないか」と思わせる何かがあります。

その「何か」とはおっしゃるように、「バッハらしい深い瞑想性という名の精神性」なのだろうと納得しきりです。

素晴らしい一枚を紹介して頂いてありがとうございます。

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第17番「テンペスト」 ニ短調 Op.31-2::(P)ヴィルヘルム・バックハウス 1963年2月録音

- 2018-02-25:ROYCE

- >何かにせき立てられるかのように、最後の2年間に12曲もの録音が行われ・・・

1970年のベートーヴェン生誕200周年に合わせて新全集の完成を目指したと聞いています。

リスト:交響詩第6番 「マゼッパ」 S100::ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1961年2月16日~17日録音

- 2018-02-25:原 響平

- 「マゼッパ」を最初に聴いたのは、メータ指揮ロスフィルの演奏。柔らかい音色の中に時折見せる男性的なリズムに1970年代前半のメータの絶頂期をうかがい知ることが出来た。当時のデッカの録音はティンパニーの皮の音色が格別に心地よい録音だった背景も名演に花を添えていた。それから、ハイティンクやマズアに触手を伸ばしたがメータを超える演奏には出会えなかった。そんな折にカラヤンが1961年にこの曲を録音しているのを知り、CDを早速購入したのを思い出した。この演奏は金管は天まで伸び切り、メロディーラインを際立たせる演奏スタイルは、カラヤンが既にベルリンフルを手中に収めている事を確認出来た。トランペットの強奏と目の覚める様なヴァイオリンの美しい響き。この様な曲をカラヤンが指揮すると、流石に上手いなと思う。

リスト:交響詩第6番 「マゼッパ」 S100::ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1961年2月16日~17日録音

- 2018-02-24:たかりょう

- ずーと前にラジオを付けたときに飛び込んできた音楽に耳を奪われて

そのまま最後まで一心に聞き続けてしまったたのが、このカラヤンのマゼッパでした。

実はわたくしはカラヤンの演奏が好きではありません。

何か押さえつけられているような気がしてしまいます。

しかし、今回アップしていただいた演奏を聴くとユングさんが書いているとおり、何もかもがドンピシャ、完璧!。演奏から注意をそらすことができませんでした。

しかしあろうことかだれに話しても、「カラヤン?」「リスト?」と相手にしてくれません。

ユングさんのコメントがとても楽しみでした。

「よしっ、やった!」と思わず声をあげてしまいそうでした。

カラヤンがこの方向で進んでくれれば、私も熱狂的なカラヤンファンになっていたのではと思います。(他のリストの交響詩もこのカラヤンで聴きたかった。)

ガーシュイン:ラプソディー・イン・ブルー::(P)バイロン・ジャニス ユーゴ・ウィンターハルター指揮、ユーゴ・ウィンターハルター・オーケストラ 1953年4月3日録音

- 2018-02-20:volos

- 「暴れ馬」のようなジャニスのピアノも魅力的ですが、ウィンターハルターの伴奏にとても惹かれました。調べてみると、いわゆる軽音楽分野の指揮者、アレンジャーだった方のようです。往年のハリウッド映画を思わせるゴージャスでスペクタキュラーな伴奏ですね。「あざとい表現」とも言えそうですが、曲が曲ですから、これが本来の姿かも…

ロッシーニ:弦楽のためのソナタ 第6番 ニ長調::ネヴィル・マリナー指揮 アカデミー室内管弦楽団 1966年9月録音

- 2018-02-18:福田賢一

- マリナーさんは80歳代後半の高齢にも関わらずN響の指揮台に立ち、その円熟した音楽を聴かせてもらいました(放送録画で)。一昨年の10月に亡くなられたことは残念です。謹んでご冥福をお祈りします。

この曲は初めて聞いたのですがなかなかいいですね。チョットモーツァルトの曲調のような気がします。NHKクラシック音楽館などのクラシック音楽の放送を2011年頃から録画しブルーレイにダビングしていますが今だに演奏曲目には入っていないようです。放送があれば是非録画したいです。

ありがとうございました。

サン=サーンス:クラリネットソナタ 変ホ長調 OP.167::(Cl)レジナルド・ケル (P)ブロック・スミス 1957年5月27日録音

- 2018-02-13:benetianfish

- いやぁ、なんて美しい曲なんでしょう。サン・サーンスのバスーンソナタもそうですが(オーボエソナタは未聴)、20世紀になって20年も経ってから、こんな曲が作曲されていたとは驚きです。

うっとり、まったりしながら聴ける曲なのですが、今後クラシック界からこんな曲は絶対に出てこないと思うと、なんだか寂しくも聞こえます。

バルトーク:ピアノ協奏曲 第3番::P:ディヌ・リパッティ パウル・ザッハー指揮 南西ドイツ放送交響楽団 1948年5月30日 バーデン・バーデンでのライブ録音

- 2018-02-10:ウィルソン

- この曲はアンダ/フリッチャイ/ベルリン放送響のCDでいつも聴いていて、リパッティはシューマンなどで馴染んでいながら、この録音の存在には今回初めて気づきました。

ユングさんはいささかの疑問を感じていらっしゃったようですが、私としては「ああ、こういう視点もあったのか」と気づかされた思いです。

両録音の間の10年ほどの時間差がこれほどの違いを生んだのでしょうか。

よりザッハリヒで硬質な表現を基調とした上で熱演を繰り広げるアンダとフリッチャイのコンビの方が、バルトークがピアノという楽器をどのようなものとして捉えていたかについては、より深く理解していたようにも見えます。

ただ、うまい下手の部分は措くとして、最晩年のバルトークがこの曲に託した思いや、その上に重くのしかかっていた時代の空気をよく汲み取っているのは、没後3年足らずという時期に録音されたこちらであるような気がします。

分厚い響きのせいでしょうか、聴きながら連想したのがラフマニノフの交響的舞曲でした。作曲技法で比べると1世代も2世代も違う両作曲家ですが、故国を離れて新大陸に暮らし、第二次世界大戦の行く末を見届けることなく没した二人の残した「白鳥の歌」を聴き比べてみると、そこに残された孤独感と望郷の念は似通っているように感じられるのは私だけでしょうか。

ウェーバー:グランド・デュオ・コンチェルタント 変ホ長調 作品48::(Cl)レジナルド・ケル (P)Joel Rosen 1953年6月録音

- 2018-02-10:鶫

- 15年来お世話になっております。

最近コメント等は控えておりましたが一言だけ。

こういう出会いを作っていただけていることに感謝いたします。

ムソソルグスキー:展覧会の絵(ラヴェル編曲)::ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1965年11月4日&9日録音

- 2018-02-07:セル好き

- 久しぶりに聴いてみましたが yung様の仰る通りの感想です。

これは相当初期のコレクションで、見開きのレコードジャケットでレギュラー盤でした。

なのでリスナーとして影響を受けている演奏ですが、ほかにいっぱいいい演奏がありますし、特にピアノ原曲のアナトール ウゴルスキー盤を聴いてからは、あのオーケストラ版の大騒ぎは何だったのという感じになってしましまして、現在は、トーマス シッパーズ盤がしっくりきています(パブリックドメインかも)。

東欧の土着性を含めた演奏がすばらしいフリッチャイ盤が見当たらないのが、返す返す悔やまれます。

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第9番 ホ長調 Op.14-1::(P)クラウディオ・アラウ 1966年4月録音

- 2018-02-06:benetianfish

- このソナタの第1楽章は、その昔ピアノのグレード試験で弾いた曲で、当時は何だかよくわからん曲だな、と思っていました。わかりやすいメロディーの10番ならまだしも、ぱっと聴いただけではよくわからない旋律ばかりで、あまり有名でなくても仕方がないかもしれませんね。ただ、最近はこういうベートーヴェン流にちょっと風変わりな曲も、わかるとまでは言いませんが好きになってきたので、全楽章練習してみようかなとか思っています。

ところで、この9番と11番を足してさらに拡張したら、21番の「ワルドシュタイン」に通じるところがあるような気がするのは、私だけでしょうか(笑)。

ディーリアス:チェロ協奏曲::(Cello)ジャクリーヌ・デュ・プレ:サー・マルコム・サージェント指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1965年1月12日,14日録音

- 2018-02-01:benetianfish

- やっとこの曲を聴いてみる事ができました。いやあ、なんともまったりとした音楽ですね。エルガーやドヴォルザークの起伏に富んだ曲も大好きですが、こういうゆったりとした、イギリスのなだらかな丘のような曲も意外と好きです。一人掛けのアームチェアに座って、お茶を飲みながらのんびり聴くのにぴったりな音楽ですね。

シベリウス:交響曲第6番 ニ短調 Op.104::渡辺暁雄指揮 日本フィルハーモニー交響楽団 1962年音(文京公会堂)

- 2018-01-31:たつほこ

- シベリウスの交響曲の中で6番は一番好きです。4楽章の冒頭はチャイコフスキーの弦楽セレナードに似ていますね。7番とカップリングされていたヤルヴィの1980年代のLPで良く聴きました。渡邉暁雄の演奏がyungくんのサイトに載るのもうれしいです。

シベリウス:交響詩「フィンランディア」 作品26::ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1964年10月28日録音

- 2018-01-27:原 響平

- 当方にとっては、この演奏がクラシック音楽への扉を開けた。この演奏は、当時グラムフォンがLP一枚¥750でカラヤンの拡販用サンプラー盤として販売していた収録曲に含まれていた。金管の強奏は天まで伸び切りワイドレンジで壮麗な演奏に感動したのを覚えている。廉価盤を主に購入してきた耳には余りにも刺激的な録音・演奏であり、その後レギュラープライスのLPを購入するきっかけとなった。さて、この演奏を聴くと当時のカラヤンがベルリンフィルを意のままに操りカラヤン美学の絶頂期を迎えていたのが判る。特に、同時期の1965年に録音したシベリウス交響曲No4は張詰めた緊張感と透き通った美音に支配され、北欧の音楽をまざまざと再現したこの曲の代表盤。カラヤンとシベリウスは相性が良いのが判る。又、カラヤンのサンプラーLPに同時に収録されていたワーグナーのジークフリート葬送行進曲も金管の豪放的な強奏は、神々に対しての人間の悲哀を叫び素晴らし演奏。

シューベルト:交響曲 第1番 ニ長調 D82::ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 シュターツカペレ・ドレスデン 1967年録音

- 2018-01-24:たかりょう

- 第2番も聴かせていただきました。

とても素敵です。特にオーケストラの音色が好きです。

(もちろん演奏も!)

シューベルトの交響曲は以前ブロムシュテット/ドレスデンでよく聴いていました。

うまく言葉で表現できないのですが、

やっぱり私は60~70年代のドレスデンの音が好きなのかなと思います。

既にアップされているドレスデンの演奏を探してみると、これとベームのR.シュトラウスのみでした。

(間違っていたらごめんなさい。)

次にまたドレスデンの演奏がアップされるのを楽しみにしています。

モーツァルト:ヴァイオリンソナタ第25番 ト長 K.301(293a)::(P)クララ・ハスキル (Vn)アルテュール・グリュミオー 1958年10月16~17日録音

- 2018-01-21:Yutaka Inada

- 「この録音から既に半世紀以上が経過したのですが、これよりも美しいモーツァルトのヴァイオリンソナタは未だに生まれていないように思います」とのご意見に賛同します。私は、まだ寒い早春の日だまりで、ハスキルとグリュミオーのこの一連のヴァイオリン・ソナタを聞くのが、とても好きです。

ブラームス:交響曲第4番 ホ短調 作品98::ブルーノ・ワルター指揮 コロンビア交響楽団 1960年1月16日&23日録音

- 2018-01-21:ひろみ

- 哲学的でありながら、呼吸するような余裕のある演奏ですね。

深みがありながら、軽やか。

これを聞いていると、時の流れが少しだけゆっくりしているようです。

慌ただしいデジタルの時代、ほっとひといき、生きている感覚を思い出しました。

ムソソルグスキー:展覧会の絵(ラヴェル編曲)::ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1965年11月4日&9日録音

- 2018-01-21:名盤探偵

- これは当時の軽音楽とタメを張れる名演じゃないでしょうか?

でもこれってクラシック音楽的には褒めたことになってないかもしれません(笑)

それくらいオリジナルのピアノ曲は完成度は低くてラヴェル編曲という助力あってこそと思わせます。なのでロックバンドEL&Pが歌詞まで載せてしまえるほどオリジナルには許容量もあったとも言えます。

音楽は少々ハッタリじみていてもカッコイイほうが良いものです。

ベートーヴェン:交響曲第7番イ長調 op.92::グィード・カンテッリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1956年5月28日~31日録音

- 2018-01-18:Still Alive

- こ、これはクライバーを聴いた時以来の衝撃です。

間違いなく名盤指定してくださいませ。

前のページ/次のページ

【リスニングルームの更新履歴】

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)

[2025-12-09]

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)

[2025-12-07]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-12-06]

ラヴェル:夜のガスパール(Ravel:Gaspard de la nuit)(P)ジーナ・バッカウアー:(語り)サー・ジョン・ギールグッド 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Read)Sir John Gielgud Recorded on June, 1964)

[2025-12-04]

フォーレ:夜想曲第7番 嬰ハ短調 作品74(Faure:Nocturne No.7 in C-sharp minor, Op.74)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-02]

ハイドン:弦楽四重奏曲第32番 ハ長調, Op.20, No.2, Hob.3:32(Haydn:String Quartet No.32 in C major, Op.20, No.2, Hob.3:32)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1931年12月2日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on December 2, 1931)

[2025-11-30]

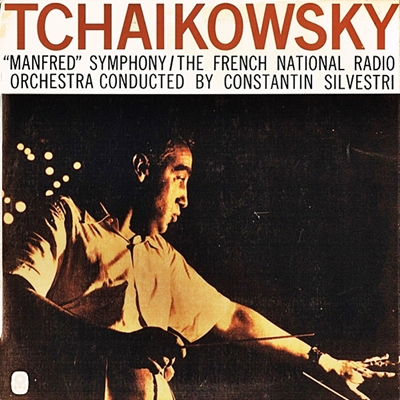

チャイコフスキー:マンフレッド交響曲 ロ短調 作品58(Tchaikovsky:Manfred Symphony in B minor, Op.58)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 フランス国立放送管弦楽団 1957年11月13日~16日&21日録音(Constantin Silvestri:French National Radio Orchestra Recorded on November 13-16&21, 1959)

[2025-11-28]

ベートーベン:交響曲第8番 ヘ長調 作品93(Beethoven:Symphony No.8 in F major ,Op.93)ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年5月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on May, 1961)