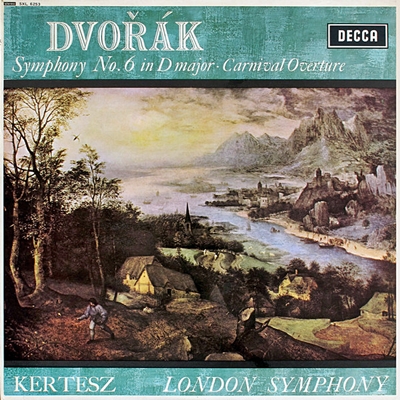

Home|ケルテス(Istvan Kertesz)|ドヴォルザーク:交響曲第6番 ニ長調 作品60(B.112)

ドヴォルザーク:交響曲第6番 ニ長調 作品60(B.112)

イシュトヴァン・ケルテス指揮 ロンドン交響楽団 1965年12月6日~10日録音

Dvorak:Symphony No.6 in D major, Op.60; B.112 [1.Allegro non tanto]

Dvorak:Symphony No.6 in D major, Op.60; B.112 [2.Adagio]

Dvorak:Symphony No.6 in D major, Op.60; B.112 [3.Scherzo (Furiant). Presto]

Dvorak:Symphony No.6 in D major, Op.60; B.112 [4.Finale. Allegro con spirito]

ボヘミア的な雰囲気が強く漂う交響曲

それは、オーケストラのヴィオラ奏者としての生活を打ち切って作曲家として生きていく事への自信を与えましたし、何よりもその奨励金の受給を決める選考委員の中にブラームスがいたことです。ブラームスはこのボヘミアの青年が提出した作品に興味を持ち、親交を深めるだけでなく作品の出版に関する便宜も図ってくれたのです。

この時、ブラームスが紹介したのがジムロックだったのですが、第8番の交響曲の出版を巡ってトラブルを引き起こすこともあったものの、その生涯を通じて深い関係を築くことになりました。そして、その事はドヴォルザークの名を世に広めることにもなりましたし、何よりも作曲家としての生活の基盤を安定させることにもつながりました。

そして、そう言う生活の安定は、認めてもらうために古典派やロマン派の音楽から学んだことをほどよく盛り込んで自分のスキルをアピールする必要がなくなったことを意味しました。

また、スメタナを中心とした民族的な音楽を生み出す活動が次第に認められるようになってきた事も彼にとっては追い風となりました。(ちなみに、ドヴォルザークもまたその様なスメタナのもとで下働きをしていた時期がありました)

そして、そう言う「時の流れ」を読み取るのに聡いジムロックは、そう言う民族的な音楽を出版すれば売れると目をつけはじめていたのです。

そして、そんな時にブラームスに紹介されてあらわれたのがドヴォルザークだったわけで、その目論見はスラブ舞曲集の出版で大当たりとなるのです。

ドヴォルザークもまたその成功で作曲家としての基盤を安定させたので、交響曲の分野においても、そう言う民族的な語法を大いに用いた作品を生み出していくようになります。

ドヴォルザークという人は、そう言う作曲家としての契機となる時期になぜか2曲ずつ交響曲を生み出した人だったようで、この時期にも第5番と第6番のボヘミア的な雰囲気が強く漂う交響曲を仕上げています。

第1楽章は「春を迎えたチェコの人々の幸福な気持ち」がえがかれていると言われます。

続く第2楽章のアダージョもメロディーメーカーと言われたドヴォルザークの美質がいかんなく発揮されています。

しかし、とりわけ素晴らしいのは、スラブ舞曲を思わせるような弾んだリズムで構築されるスケルツォ楽章です。

初演の時にこのスケルツォ楽章のアンコールが要求されたというのですが、さもありなんと思える素晴らしさです。

そして、最後のアレグロ楽章も深い幸福感に満ちた音楽になっています。

確かに、これ以後の7番や8番の交響曲と較べるとお約束通り展開している部分が多いのでもう一歩踏み込んでほしいと思う場面がないわけではないのですが、ほとんど「無視」されてしまうような音楽でないことは明らかです。

ドヴォルザークの交響曲のナンバリングについて

ドヴォルザークの交響曲に関しては、古い録音を調べていると時々戸惑うことがあります。

それは、『ドヴォルザーク:交響曲第5番「新世界より」』などという記述に時々出会うからです。こういう交響曲のナンバリングの悩ましさはシューベルトなどでは未だに続いているのですが、さすがにドヴォルザークに関しては周知が行き渡っているので、現時点で混乱が起こることはありません。

誰がなんと言っても、今は「新世界より」は第9番の交響曲です。

そして、ものの分からない評論家がこの作品をマーラーが恐れた「9番の呪い」の例証の一つとして持ち出してきて失笑を買ったりするのです。

しかし、こういうパブリック・ドメインとなった古い録音を扱っていると、そのあたりの問題は整理しておく必要に迫られることがよくあります。

まず始めに確認しておかなければならないのは、ドヴォルザークの生前に出版された交響曲は5曲だけだっと言う事実です。

そして、出版会社(ジムロック)は出版の順番に従ってナンバリングを行い、そのナンバリングは当然の事ながらそのまま世に広まったのです。

ジムロックがまず始めに出版したドヴォルザークの交響曲は、現在「6番」とナンバリングされている交響曲でした。ですから、長らくこの作品が第1番の交響曲だったわけです。

そして、これに続いて第7番の交響曲が出版されて「第2番」のナンバーが与えられました。そして、第5番の交響曲が出版されて「第3番」のナンバーが付与されます。

その後ドヴォルザークとジムロックの間で契約を巡るトラブルが発生し、第8番の交響曲は別の出版社から出版される事になるのですが、それでもナンバリングはそれまでの流れを引き継いで「第4番」とナンバリングされました。

そして、ジムロックとの関係を回復して出版された「新世界より」にも、流れを引き継いで「第5番」のナンバーが与えられました。

この関係を整理すると以下のようになります。

- 第1番交響曲→交響曲第6番 ニ長調 作品60(B.112)

- 第2番交響曲→交響曲第7番 ニ短調 作品70(B.141)

- 第3番交響曲→交響曲第5番 ヘ長調 作品76(B.54)

- 第4番交響曲→交響曲第8番 ト長調 作品88(B.163)

- 第5番交響曲→交響曲第9番 ホ短調 作品95(B.178)「新世界より」

ここで鋭い人は気づくと思うのですが、作品番号がおかしなことになっています。

この5曲の中では一番最初に作曲されたはずの第5番の作品番号が第6番や第7番よりも大きな番号が与えられているのです。

理由は明らかで、出版順に従ってジムロックが適当に番号を割り振ってしまったからです。

おそらく、第3番の「新作交響曲」の作品番号が、前作よりも作品番号が新しいのでは売れ行きに悪い影響が出ると考えたのでしょう。

ドヴォルザークはその様なジムロックの行いに異議を申し立てたようなのですが、ジムロックはそんな事にはお構いなしに自分が割り振った作品番号のままで出版してしまいました。

ちなみに交響曲第6番に付与された作品番号60という数字もジムロックがドヴォルザークの意向を無視して勝手につけた番号のようです。こういうあたりも二人の間にトラブルが発生する遠因だったのかもしれません。

そして、50年代の終わりからチェコで始まったドヴォルザーク全集の出版に当たってもその作品番号は継承されてしまったのです。

ですから、作品番号76の第5番交響曲は作品番号60の第6番交響曲や作品番号70の第7番交響曲よりも後に作曲されたわけではありません。

最近はその様な混乱を避けるために「B番号(ブルグハウゼル番号)」も付与されることが増えています。

なお、50年代に始まったドヴォルザークの全集出版によって、今まで出版されなかった第4番以前の交響曲も日の目を見ることになります。

その時に問題となったのはこのナンバリングの問題なのですが、当然の事ながら、作曲された順番に従ってもう一度それぞれに新しい番号が割り振られることになりました。そして、そのナンバリングが現在では広く定着しているのですが、60年代の録音まではこの古いナンバリングがジャケットに印刷されいるのが普通なので注意が必要なのです。

ちなみに日本国内でのこのナンバリングの受容に関しては、レコード芸術が付録として発行していた「作曲家別・洋楽レコード総目録」を参考にすると1966年版までは「新世界より」はすべて「交響曲第5番」と記されています。

しかし、67年版からは「交響曲第5(9)番」というように変化しています。ちなみに、交響曲第6番も「交響曲第1(6)番」と記されていますが、7番と8番に関しては両方とも「交響曲第(7)番」、「交響曲第(8)番」と括弧付きで記されています。

69年版では、、7番と8番に関しては「交響曲第2(7)番」、「交響曲第4(8)番」と表記が変更されています。ただし、この年にリリースされたケルテスの全集に関しては別枠でスッキリとしたナンバリング表記が与えられています。

やはり、こういうナンバリングの変更を周知して行くには随分と時間がかかるようです。

リズム感の良さと造形の確かさが音楽に素晴らしい生命観を与えている

ドヴォルザークの交響曲と言えば第9番「新世界より」だけが飛び抜けて有名です。そして、美しい旋律のあふれている第8番とブラームス的な佇まいをみせる第7番がそれに続きます。それ以外の6番以前の交響曲と言うことになると、さて、知識としてそう言う作品があることは知っていても実際に聞いたことがあるという人は少ないのではないでしょうか。

実際、コンサートのプログラムにのることはほとんどありませんし、録音の数も7番以降の作品と較べると桁違いに少ないというのが実態です。

ただし、ヨーロッパではここまでひどい選別はされていないようで、とりわけ中欧の国々ではそれなりに6番以前の交響曲もコンサートのプログラムにのるんだよという話は聞いたことがあります。

少しばかり録音の歴史を調べてみたのですが、この第6番の世界初録音は1938年のヴァツラフ・ターリヒ指揮(チェコ・フィルハーモニー管弦楽団)によるものらしいです。

第9番はすでに1920年代に初録音があったようですが、第8番は1935年、第7番は1938年にそれぞれターリッヒとチェコフィルとのコンビで初録音されていますから、それほど6番の交響曲が無視されていたわけではなかったようです。

ただし、5番以前の交響曲については初録音がいつであったのかはよく分かりませんでした。

しかしながら、ドヴォルザークの交響曲の全容を多くの人にはじめて提示したと言えるのが、このケルテスとロンドン響による全集録音であったことは間違いありません。

ケルテスとロンドン響は以下のような順番でこの全集を完成させています。

- 交響曲第8番 ト長調 作品88(B.163):1963年2月22日~26日録音

- 交響曲第7番 ニ短調 作品70(B.141):1964年3月5日~6日録音

- 交響曲第5番 ヘ長調 作品76(B.54):1965年12月6日~10日録音

- 交響曲第6番 ニ長調 作品60(B.112):1965年12月6日~10日録音

- 交響曲第3番 変ホ長調 作品10(B.34):1966年10月11日~12日録音

- 交響曲第4番 ニ短調 作品13(B.41):1966年10月14日~17日録音

- 交響曲第9番 ホ短調 作品95(B.178)「新世界より」:1966年11月21日~12月3日録音

- 交響曲第2番 変ロ長調 作品4(B.12):1966年11月21日~12月3日録音

- 交響曲第1番 ハ短調 作品3(B.9) 「ズロニツェの鐘」:1966年12月1日~3日録音

最も有名な「新世界より」が随分後回しになっているのは、すでにウィーンフィルとの録音がカタログにあったからです。

あらためてケルテスの指揮による録音でそれらの作品を聞いてみると、ここまで「無視」されてしまうほどつまらない音楽ではないことはすぐに分かります。

そして、もう一つ面白いと思ったのは、6番以前の交響曲に関しては5番と6番、3番と4番、1番と2番を2曲ずつセットにして録音をしていることです。

これは、決して営業上の理由で、売れそうにもないマイナー作品をセットにしたというような下世話な理由ではありません。

そうではなくて、ドヴォルザークの初期の交響曲は、習作期としての1番と2番、世間で認められるために古典派やロマン派の交響曲の成果を積極的に取り入れた3番と4番、そして作曲家としてようやくにして認められることでボヘミアの民族的な色彩を色濃く打ち出した5番と6番というように区分されるからです。

その様なドヴォルザークの作曲家としての成長と発展を意識して全集を仕上げたところに、この録音にかけたケルテスの意欲が読み取れます。

交響曲第6番 ニ長調 作品60

ケルテスはハンガリー出身の指揮者です。ですから、厳密に言えば民族的出自はマジャールでしょうから、チェコのドヴォルザークとは距離的にはお隣でも、その精神の愛用は随分と異なります。

ですから、何となく中欧圏の出身なので「お国もの」なのかと思ってしまうと、とんでもない勘違いを招いてしまいます。

だいたい、ハンガー出身の指揮者って、名前を数え上げるだけで一つのイメージが出来てしまうほどであり、そのイメージは牧歌的なボヘミアの風情とはほど遠いのです。

フリッツ・ライナー、ユージン・オーマンディ、ジョージ・セル、ゲオルグ・ショルティ・・・ですからね・・・。(^^;

ただし、ケルテスはそこまで独裁的でもなければ恐くもありません。

しかし、「民族的情緒」という実体不明のあやふやなものに寄りかかって、アンサンブルや造形の曖昧さを胡塗するような音楽とは遠く離れた位置にあります。たとえば、第2楽章の甘くロマンティックな旋律などはその甘さに引きずられることなく、実に伸びやかで清潔な佇まいを崩すことはありません。

しかし、それでも、ひたすら直線的で厳しい造形を目指した同郷の恐い先輩方とは違って、かなり思い切った曲線的な表情付けで濃厚な音楽を聞かせてくれる場面もあった人でした。

とりわけ見事だと思うのは、第3楽章の弾むようなリズムです。

このあたりのリズム感の良さと造形の確かさは、この楽章に素晴らしい生命観を与えています。

確かに、ドヴォルザークの交響曲全集と言えば、このすぐ後にロヴィツキの全集なども出て唯一絶対というポジションはすぐに失ってしまうのですが、それでも録音のクオリティの高さとも相まって(録音エンジニアはDeccaのKenneth Wilkinsonです!!)、未だその価値は失っていないと断言できます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2017-12-10:コロコロ

- やっときました。ドボロク。この曲は1973年に東京文化会館でスメターチェック指揮の強烈な印象が残っている。とくにスケルツォがすごかった。これはやはり生演奏のおかげだろう。今回ケルテスの録音できくと、残念ながらそうした印象までは再現できなかった。むしろ1973年のあの演奏がすごすぎたのかも知れない。しかし、ユングさんも書いているように、ドボルザークの交響曲は、9番や8番や7番ばかりでない。なぜもっと他の交響曲も注目されないのかね。今後とも、むしろあまり注目されないがよい曲をさらに紹介していただきたい。

2021-07-09:コタロー

- アンチェルはドヴォルザークの交響曲では「新世界より」のほかにこの「第6番」を録音しており、そのCDを所有しています(どちらもチェコ・フィル)。アンチェルの「第6番」の演奏は、地方色豊かなオーケストラの特色を生かして魅力的なものです。それに比べてケルテスの演奏はインターナショナルな響きを持っています。ただし、第1楽章の提示部を反復するのは、いくぶん冗長度を感じさせてちょっと残念です。しかし、お目当てのスケルツォ(フリアント)はお互いに引かない互角の勝負を繰り広げます。このように違う演奏の聴き比べをするのは、クラシック音楽の醍醐味ですね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)