Home|コメント

前のページ/次のページ

前のページ/次のページ

リスニングルームによせられたコメント

リスニングルームによせられたコメントをまとめたコーナーです。多くの方の熱いコメントを期待しています。(2008年3月10日記)前のページ/次のページ

ベートーベン:弦楽四重奏曲第15番 イ短調 Op.132::ブッシュ弦楽四重奏団 1937年10月7日録音

- 2020-05-25:コタロー

- 待望の演奏です。アップしていただき、ありがとうございます。

思い起こせば、私が初めてこの曲に触れたのは20代の頃、ブダペスト弦楽四重奏団のモノラル録音でした(当時、CBSソニーの廉価盤LPで分売されていました)。これは高度な洗練を持ってモダンに仕上げた演奏でした。

それに対して、ブッシュ弦楽四重奏団の演奏は、抽象的な言い方を許してもらえるならば、ドイツ文化の精髄を強く感じます。とりわけ第3楽章は白眉です。したがって、この演奏を聴いてしまうと、あくまでも私見ですが、ベートーヴェンのモットーである「苦悩を突き抜けて歓喜に至れ」は、「第九交響曲」よりこの曲にこそふさわしいのではないかと感じてしまいました(「第九」のように大上段に構えられるとかえって恐れ入ってしまいますよね!)。

残りのナンバーも楽しみにしています。気長に待っていますので。

ヘンデル:水上の音楽(クリュザンダー版)::エドゥアルト・ファン・ベイヌム指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 1958年7月1日~5日録音

- 2020-05-23:baroquemusicfan

- クリサンダー旧全集版による演奏は、聴いた中ではパイヤールの旧録音が使用していました。新録音では新全集により3つの組曲として録音していますが。

あと意外なのは!アーノンクールとウイーン・コンチェントゥス・ムジクスの録音は、曲順は旧全集の配列を採用しています。これはびっくりしました(曲順だけでなく、もちろん演奏も)。

確かに演奏効果としては、クリサンダー版の並びのほうが『映え』ますよね。

ベートーヴェン:交響曲第6番ヘ長調Op.68「田園」::アンドレ・クリュイタンス指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1955年10月27日&11月1日録音

- 2020-05-23:kph.matchan

- 初めまして。

以前から、音源と記事を参照させていただき、サイトの充実・維持への並々ならぬ情熱に感嘆、感謝している者です。

さて、本記事の「クリュイタンスはフランス人指揮者であってもベートーベンのことを知り抜いていました」という文章について、少々誤解を招く表現ではないかと常々思い、浅薄ながら考えを寄せさせていただきます。戯言とお考えであればお流し下さい。

私が現在直接参照できるのはネット上の記事だけですので、偏りがあり正確性も担保できませんが、それでも「クリュイタンスはフランス人指揮者」と括るのは、知識のない読者には間違った認識を与えるように思えてなりません。

ご存知のように、クリュイタンスは1905年にベルギーのアントウェルペンで生まれ、当地の王立音楽院で学んでいます。アントウェルペンはベルギーでも北方、オランダと接しており、公用語はオランダ語とあります。

各国語Wikipediaで、クリュイタンスは、「fran$(D+.ais d’origine belge」(仏)、「belgisch-franz$(D+Ssischer」(独)、「belgisch-franz$(D+Ssischer」(独)、「Belgian-born French」(英)とありますので、その名前から推してもフランスルーツの音楽家家系であることは間違いではなさそうですが、アントウェルペンで生まれ育ったことを考慮すれば、「クリュイタンスの父は(略)息子にドイツ語を教えた」という真偽の判らないエピソードを捨象しても、彼の音楽的ルーツはドイツ語圏に近いと考える方が自然に思われるのです。(オランダ語はドイツ語と同じ西ゲルマン語群、それに対しフランス語はイタリック語派ロマンス諸語の言語。)

私たち素人が、フランス人指揮者がフランス音楽に通じていると単純に考えているのは、フランス音楽の旋律感覚や、それに起因する和声、律動の感覚が、フランス語という言語の音節と不可分なものであると通念的に捉えているからだと思うのですが、クリュイタンスが青年期に至るまでアントウェルペンのゲルマン文化の中で生活していたこと考えると、仮に(ありそうもないですが)家庭内がフランス文化で彩られていたにしても、ネット上ので時折見られる「クリュイタンスは、メインはフランス物だが、ドイツ物にも通じていた」という表現には、首を傾けたくなるのです。

余談ですが、日本で「ドイツ系ユダヤ人」という場合、民族としてはユダヤ人だが実質はドイツ人であるように、各国Wikipediaの記述を直訳して「ベルギー系フランス人」とするのも誤解を生みやすい表現だと思います。その点、日本語版Wikipediaでは、「ベルギーのアントウェルペン出身で、主としてフランスで活躍した指揮者」、或いは「ベルギー人(フランス人系)指揮者」という慎重な表現で好感が持てました。

ヘンデル:水上の音楽(クリュザンダー版)::エドゥアルト・ファン・ベイヌム指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 1958年7月1日~5日録音

- 2020-05-22:コタロー

- クリュザンダー版の「水上の音楽」は私の知る限り、ベイヌムの演奏が唯一だと思われます。当時は大編成のオーケストラを用いた豪勢なハーティ版で演奏するのが主流だったと思うので、このベイヌムの演奏は新鮮に感じられたのではないでしょうか。

私の場合、10代20代の若い頃はもっぱらハーティ版を聴いていました(特にセル指揮ロンドン交響楽団の名演奏がお気に入りでした)。しかし齢60を超えた今にあっては、クリュザンダー版を用いたベイヌムの雅な演奏が心に沁みるようになりました。

余談ですが、このレコーディングは1958年とのことで、ベイヌムが亡くなる一年前ということになりますね。歴史にifはありませんが、ベイヌムがせめてあと十年生きていれば、アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団において、後任のハイティンクがあんなに苦労することはなかったかもしれません。改めてベイヌムの早逝が惜しまれます。

ベートーベン:チェロソナタ第2番 ト短調 Op.5-2::(Cello)エンリコ・マイナルディ(P)カルロ・ゼッキ 1955年録音

- 2020-05-21:コタロー

- マイナルディとゼッキが組んだこの演奏は、音楽とはまさに「音を楽しむ」ことであることをさりげなく自己主張しているなかなか素敵な演奏だと思いました。

ベートーベン:ピアノソナタ第8番 ハ短調 「悲愴」 作品13::(P)アニー・フィッシャー 1958年10月12~14日録音

- 2020-05-21:ワンダーランド

- HMVでのベートーヴェン・ソナタ全集の購入者の評価が、あまりにも高く、是非聴いてみたかったアニー・フィッシャーですが、価格が1万円以上と高く、中古盤もなく、購入することができませんでした。

今回、視聴させていただくことができ、うれしく思います。

なるほど力強く、音がしっかりしており、これぞベートーヴェンですね。

大好きな演奏です。

ありがとうございます。

ロッシーニ:「セミラーミデ」序曲::カルロ・マリア・ジュリーニ指揮 フィルハーモニア管弦楽団1962年12月13日~14日録音

- 2020-05-20:toshi

- ジュリーニは良い意味でもそうでない意味でも自分の音楽ポリシーがはっきりしていた人という印象がありますが、人生についても明確な

ポリシーがあったようですね。まだ指揮できる年齢なのに引退したことを

みても、仕事で指揮することだけが人生ではないと考えていた証でしょうね。

モーツァルト:ピアノ協奏曲第21番ハ長調 , K.467::(P)リリー・クラウス:スティーヴン・サイモン指揮 ウィーン音楽祭管弦楽団 1966年5月15日~25日録音

- 2020-05-20:ワンダーランド

- 既にお亡くなりになった某有名評論家の紹介で知ったリリークラウスですが、当時は好きになれず、ピリスのしっとりしたモーツァルトの方が好きでした。

ただこの演奏は、すばらしく、確かにモーツァルトはこのように弾いたのではないかと思わせる演奏ですね。

それにしてもこのオーケストラの演奏は、味わいがありますね。

当時のウイーンフィルの演奏は違いますね。

すべらしい演奏の紹介ありがとうございます。

ショパン:ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 作品21::(P)サンソン・フランソワ パウル・クレツキ指揮 フランス国立放送管弦楽団 1958年6月23日~4日録音

- 2020-05-19:ワンダーランド

- フレモー・モンテカルロとの演奏は、良く聴きますが、これも良い演奏ですね。

よく第2楽章だけを聴きます。

フランソワのドビュッシーの演奏が大好きで、ポリーニ、アシュケナージ、アルゲリッチにはない魅力があります。

ショパン:バラード集(全4曲)::(P)アルフレッド・コルトー:1933年7月6日~7日録音

- 2020-05-19:コタロー

- 前回のコメントの追記です。

コルトーの他の演奏をこのサイトで探したところ、「歴史的音源の紹介」というコーナーの中に、ショパンの「エチュード作品10、25」がありました。

実際に聴いてみると、まさに光彩陸離という形容がふさわしい見事な演奏でした。

「バラード集」を聴かれて心を動かされた方には、必聴の名演奏です!

モーツァルト:交響曲第40番 ト短調 k.550::ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1967年8月25日録音

- 2020-05-18:ワンダーランド

- セルが好きな方には、たまらないでしょう。

モダン演奏の最高峰には、違いありません。

ベートーヴェン、シベリウスのの交響曲程ではありませんが、好きな演奏です。

ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第3番 ニ短調 Op.108::(Vn)ハイメ・ラレード:(P)ウラディーミル・ソコロフ 1959年11月4日~5日録音

- 2020-05-17:Sammy

- 「老ブラームスの渋く深い音楽」でなくてはならない、という呪縛ではなく、みずみずしい感性で作品をのびやかにとらえなおすことで、この作品の持つ核となる部分が若々しい新鮮な響きで広がっていく。

ユングさんご指摘のラレードのヴァイオリンだけでなく、ソコロフのピアノも透明感と活発さがあってその自然で丁寧な掛け合いもさわやかさを感じさせます。

老成した人の音楽を老成した人が演奏する。それはそれの素晴らしい世界があると思います。ただ、この演奏は、本当の傑作に対しては、時に全く別の仕方があることを感じさせてくれます。

ベートーベン:交響曲第3番 変ホ長調 作品55「英雄」::マルケヴィッチ指揮 シンフォニー・オブ・ジ・エア 1956年12月19日~21日 & 1957年1月30日録音

- 2020-05-16:アドラー

- フルトヴェングラーの英雄もセルの英雄もはまりにはまって聞いてましたが、自分にとって、これは多分、それらを超える演奏です。アップしてくださったユングさんに感謝! このオケは素晴らしく上手いなあ。力強さ、静けさ、重さ、喜びなどベートーヴェンがこの曲に込めた多彩な感情が、音に美しく反映されていて、オケの音を聞くだけでも価値が十分あると思う。マルケヴィッチの音楽づくりは、他のオケの、時に頼りない音を聞くと、彼はどういう音楽をしたかったのかと思うけど、この引き締まった、尚かつ巨大な演奏を聴くと、マルケヴィッチという人の音楽の構想も、指揮の腕も凄いと思います。ただ、オケが良くないと彼の良さは分からないのかも、と思います。

ハイドン:交響曲第104番 ニ長調 「ロンドン」::レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団 1958年1月27日録音

- 2020-05-15:コタロー

- Sammy様、素敵な演奏をご紹介くださって、ありがとうございます。

確かに、1950年代後半のバーンスタインの演奏には良いものが多いですね。ただ、彼はジョージ・セルのようにオーケストラを厳しく鍛え上げるタイプの指揮者ではなかったので、1960年代に入るとニューヨーク・フィルのアンサンブルが徐々に低下したのは否めません。その意味で貴重な記録だと思います。

話はがらりと変わりますが、コロナの緊急事態宣言は私の地方では何とか解除になりました。しかし、それまでコロナ禍の恐怖から心身ともに守ることができたのは、このサイトでクラシック音楽を存分に味わえたことが大きいと思います。大いに感謝しております。

ショパン:バラード集(全4曲)::(P)アルフレッド・コルトー:1933年7月6日~7日録音

- 2020-05-12:コタロー

- 恥ずかしながら、コルトーの演奏を聴くのはこれが初めてです。

試しに、この曲をルービンシュタインの弾いた演奏(1959年録音)と聴き比べてみたのですが、ルービンシュタインの演奏はきっちりとまとまっていてそれなりに立派なものでした。しかし、コルトーの自由奔放なイマジネーションが爆発したような演奏は、他の誰にも真似のできない実に魅力あふれるものだと思います。また、この年代の録音にしては、大変クリアで迫力すら感じる素晴らしいものです。

おかげで、コルトーの他の演奏も聴きたくなりました。

ハイドン:交響曲第104番 ニ長調 「ロンドン」::レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団 1958年1月27日録音

- 2020-05-09:Sammy

- 1950年代の録音というのがちょっと驚きです。とても鮮明な音で、また端正かつ生き生きと演奏されていてよい演奏と思いました。確かに覇気あふれる、というのとは違いますが、それでも作品の魅力を隅々まで丁寧にとらえていて、十分に魅力的ではないかと思います。

シベリウス:交響曲第2番 ニ長調 op.43::ポール・パレー指揮 デトロイト交響楽団 959年1月17日録音

- 2020-05-07:コタロー

- フランス人が指揮したシベリウスの交響曲第2番というと、この演奏とほぼ同時期に録音されたモントゥーがロンドン交響楽団を指揮したものが頭に浮かびます。モントゥーの演奏は、淡々とした筆致で開始されて、終楽章に向かってじわじわと熱っぽく盛り上げていくもので、大いに感銘を受けたものです。

それに比べると、パレーの演奏はどこまでも一気呵成で、速めのテンポで直線的な音楽運びが特徴です。しかし聴き進んで行くと、音楽のツボを的確に掴んでいることが明らかになってきます。またデトロイト交響楽団がきっちりと制御されているのも見事です。

モントゥーの演奏では彼の人間味に惹かれるのに対して、パレーの演奏では音楽の求心力の強さに惹かれます。全体の演奏時間も38分余りで仕上げています(何とモントゥーの演奏より5分以上も速いです!)。

名演奏の聴き比べが愉しめるのは、まさにクラシック音楽の醍醐味ですね。

チャイコフスキー:組曲「白鳥の湖」 Op. 20a::イーゴリ・マルケヴィチ指揮:フィルハーモニア管弦楽団 1954年6月13日~15日録音

- 2020-05-02:やっぱりセルが好き!

- 演奏もですが、このレコードの魅力は何と言ってもその装丁の素晴らしさでしょう。

12インチのギャラリーでも紹介されていましたが、これと仏コンサートホールから出されたモンテカルロのディアギレフ(これまた素晴らしい装丁)の両セットを持つ事はコレクター冥利に尽きます。これまで発売されたレコードの中で最も美しいレコードと言っても過言では無いと思います。

【聴く楽しさと持つ喜び】CDではなくレコードだけの魅力です!

スメタナ:「我が祖国」より「モルダウ」::ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1966年1月21日録音

- 2020-04-24:コタロー

- いよいよセルのステレオ録音の「モルダウ」がアップされましたね!厚く御礼申し上げます。

すでにアップされている1951年録音のモノラル盤と基本的なアプローチは変わりませんが、ステレオ録音の方は何といっても録音が鮮明で、セルの指揮もより円熟味が増して、この曲の中で次々に立ち現れる情景における音楽の魅力を的確に描き出している点が、実に見事だと思います。

それにしても、セルはこのようなスラヴ系の曲を取り上げると、一見整然とした音楽運びの中に曲への熱い共感がにじみ出ていてとても印象的ですね。

これは本当にすばらしい演奏です!

ブラームス:交響曲第4番 ホ短調 作品98::ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1966年4月8日&9日録音

- 2020-04-21:コタロー

- いかにもセルらしい、一点一画もおろそかにせず堅固にまとめ上げた立派な演奏です。その反面、老境を迎えたブラームスがこの曲に込めた「やるせなさ」や「わびしさ」といった想いがきれいさっぱり洗い流されている点が、好みを分かちそうです。

私自身セルは好きな指揮者の一人ですが、この演奏に関しては、完璧過ぎてちょっと近寄りがたい感じがします。それは所詮「ないものねだり」なんでしょうかね・・・(苦笑)。

スメタナ:歌劇「売られた花嫁」より「序曲」と「3つの舞曲」::ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1963年1月4日~5日録音

- 2020-04-14:浅野修

- いつもSzell&The Cleveland Orchestraの録音をUPして頂きありがとうございます。

私もyungさんと同じく、Szellは特別の存在となっております。

1970年大阪万博の年の来日公演を愛知県文化講堂で聴きました。

演奏はレコードと全く変わらない完璧なものでしたが、英雄の第2楽章が非常に遅くなり、(Szellがリハーサルで”Dead Sonority”と表現していましたが、)感情が高まったのではないでしょうか。

Szellは来日の時のNHKTVのインタビューで、演奏について1にリズム、2にリズム、3にリズム、そしてフレージングとアーティキュレーションと答えてました。

また、各楽器の音色についてホモジェニティ―との単語を使っていました。

このアルバムの演奏は、ローカル的な民族情緒は求めていなくても、Szellの理想とする管弦楽の完璧な発音(あたかもSzellがピアノを弾く如く、リズム、フレージングとアーティキュレーションを完全にコントロール)により、音楽的興奮が沸き立つように感じられます。

すみません、今回UPして頂いたアルバムの他の曲も、モノラルのUPは有りますが、より新しいステレオ録音をUPして頂けないでしょうか。

ステレオ録音ですとSzellの演奏がより詳しく解りますし、60年以降のSzellの到達したオーケストラ芸術の頂がより良く感じられると思います。

よろしくお願いします。

プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第5番 ト長調 Op.55::(P)サンソン・フランソワ:ヴィトルド・ロヴィツキ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1963年6月27日~29日録音

- 2020-04-12:エラム

- 思わず絶句するほど凄い演奏ですね!これは。

私もそうですが、もしかするとこの曲はリヒテルがドイツグラモフォンでセッション録音したラフマニノフの2番のカップリングの録音でしか聞いたことがない人が大半ではないでしょうか(なお、こちらも指揮はロヴィツキ)。

そして

「大したことない曲だな・・・」

と思い、以後聞くこともない場合が相当数に上るように思えます。

このフランソワの演奏はリヒテルを明らかに凌いでいます。この曲自体への興味を大いに掻き立てられる名演です。

フォーレ:ヴァイオリンソナタ第2番 ホ短調 作品108::(vn)クリスチャン・フェラス (P)ピエール・バルビゼ 1964年9月21日~25日録音

- 2020-04-12:るびー

- 初めてこの曲を聴いたときには全く分からないと思いつつ、どこか引っかかるものを感じましたが、今の私にとってこの曲は生涯の宝物です。聴衆に受けが良い曲ではなく、何よりこれだけ難しい内容を聴かせられる演奏者は皆無に近いですので、頻繁に弾かれるべき曲ではないでしょう。ただ、この曲の持つ芸術性はフランクをも超えるものであると私は強く信じています。

この曲を難しく感じさせるのはやはり1番と全く異なるところにあると思います。若々しさ、華麗さを表すような強いヴィブラートは1番には合っていても、2番には通用しません。1番と2番の共通点はフォーレの作品というだけで、それ以外は全くの別物です。2番に必要なのは美しいものは全て見たというような落ち着き、その一方で全てを見てしまった事に対する誰にも言えない葛藤や深い悲しみ、そして最後に人知れず別れを告げ、立ち去っていくような姿のように思います。どれが欠けても曲として成立しないであろうところがこの曲をより一層難しくしています。私は滅多にない優れた録音に出会うとき、3楽章の最後でヴァイオリンが緩やかに上昇していくところで、この景色を見れるのは最後だといつも感じ、言葉や他のどの曲でも到底表しきれない悲しさと喜びをいつも感じます。

フェラスは生来の才能で本能的にこの曲の部分的な側面を理解しているように感じられるので、十分楽しめるものの、この曲の本当の価値を伝えるには程遠いように思いました。あまり一般には知られていないかもしれませんが、パリ管副コンマスで、長年この曲を演奏してきた千々岩氏の録音がこの曲の真価を最も良く伝えていると思います。

Presenting Jaime Laredo::(Vn)ハイメ・ラレード:(P)ウラディーミル・ソコロフ 1959年7月13日~15日録音

- 2020-04-10:ジョシュア

- Jaimeでハイメ、って読むんですね。この人、スターンとかと室内楽で一緒することが多い人でした。わたくし的には、世界名曲全集のメンデルスゾーンのホ短調協奏曲担当、バックはミュンシュ・ボストンでしたっけ。当時45年前はあまり好きになれない弾き方だったんですが、長年クラシックを聞き続けてきた今となると、端正な弾き方がいいな、と思えるから、同じ自分でも不思議な次第です。協奏曲はもちろん弾けるけども、室内楽でより特質が見えてくる奏者です。もう、80前後の高齢でしょうけど、お元気なのかな。

ヴィヴァルディ:チェロ・ソナタ第2番 ヘ長調 RV 41::(Cello)アントニオ・ヤニグロ:(Cemalo)ロベール・ヴェイロン=ラクロワ 1950年代前半録音

- 2020-04-10:備前屋の旦那

- ヴィヴァルディを「退屈で品のない音楽」ですか、そりゃまた大胆な「ヒョーロン」を仰る方もいらっしゃるものですな。

確かに、「歪んだ真珠」(バロック)音楽ですから、それ以前の重苦しい教会音楽に比べれば「くだけた・俗な一面」が有る事は事実ですが、それを言ったらワーグナー等はプログレッシブ・ロックにも似た下品の極みですし、ロシア系の作曲家などはぶっちゃけ過ぎて立場が有りませんな。

もっとも、昔イギリスで、不良少年達に少しでも落ち着きを持って貰いたいと、毎日クラシックの名曲を聞かせた所、不良達が「もう不良はやめるからクラシックだけは勘弁してくれ」と泣いて謝ったという話を聞いたことがあります。

クラシックの名曲が拷問になってしまったという悲劇ですが、事程左様にどんな音楽でも聴く人次第、多くの識者がレコーディングしている名曲が、何故か高名な「ヒョーロン家」先生には我慢が出来無い駄曲にしか聞こえないという事も多々あります。

となればヴィヴァルディが下品な曲に聞こえる人がいても、それもまたクラシックの楽しみと言う事でしょう。

メンデルスゾーン:フィンガルの洞窟 序曲::カラヤン指揮 ベルリンフィル 1960年9月録音

- 2020-04-09:備前屋の旦那

- 私は、フルトヴェングラーやカラヤンは苦手なのですが、フルトヴェングラーは聞かないでも済ませられるものの、カラヤンは「どうしても聞かなければいけない場合が有る」指揮者ではあるのです。

カラヤンという指揮者は言ってみれば「悪食」で、余程のマニアックな曲(バレエ曲の小品とか)以外は片っ端からレコーディングしている上に、ネームバリューも有って終売にならないので、「カラヤンかバーンスタインか小澤征爾しかない」という事が結構あります、個人的には3人とも積極的に聞きたいとは思わない指揮者なのが悲しいところです。

ましてや、特定の作曲家の全集等を出すとなると、「結局カラヤンですか、芸が無いなあ」と思いつつも、CDを作る側としては「取りあえずカラヤンで出しておけ」となるのは想像するに難くないです、欧米と違って日本ではクラシック自体がマニアックな存在ですから。

ただ、個人的にはメンデルスゾーンの最高傑作だと思っている「ヘブライデス諸島」がこのなんだかモヤモヤした演奏では「ちょっとなあ」とは思いますね、まだしもバーンスタイン晩年のイスラエルフィルによる演奏の方が、変な粘っこさを感じるものの全体としてはずっといいです。

こう考えてみると、東芝セラフィムシリーズの青いジャケットが1200円で買えた昔は本当に良かった(後に黄土色のジャケットに変わって100円値上げしましたが)。

ともかく聞いて、それから判断すれば良かったのですから。

ベートーベン:弦楽四重奏曲第1番 ヘ長調 OP.18-1::ブッシュ弦楽四重奏団 1933年9月11日録音

- 2020-04-04:コタロー

- 昨今の暗い世相にあっては、優れたクラシック音楽を聴くことが、何よりも心の癒やしになりますね。

すると、ありがたいことに歴史的名演奏として名高い(?)ブッシュ弦楽四重奏団のベートーヴェンの弦楽四重奏曲第1番がアップされました。

これ幸いとばかりに、さっそくチャレンジすることにしました。

実際に聴いてみると、いかにもドイツ的なコクのある響きで、若書きのベートーヴェンの心象風景を余すところなく表現していることに感動しました。おかげで、すでに2003年にこのサイトにアップされていた弦楽四重奏曲第9番「ラズモフスキー第3番」、第12番、第14番、第16番を一気に聴き通してしまいました(残念ながら、第13番、第15番はまだアップされていませんでした)。そして、あらためてブッシュ弦楽四重奏団の素晴らしさを大いに満喫することができました。本当に貴重な体験だったと思います。

それにしても、1930年代の録音にしてはいい音で収録されていますね。この時代、ヨーロッパでは戦争の影が忍び寄ってはいたものの、爛熟した文化が辛うじて生き残っていたのかもしれません。もっとも、弦楽四重奏曲というジャンルはSP録音との相性が良かったのでしょう。

こうなると、残りの曲のアップが楽しみになってきますね。現在アップされているのがこれで5曲目なので、あと11曲ということになるかと思います。

少しずつで結構ですので、取り上げていただけると幸いです。

ハイドン:交響曲第104番 ニ長調 Hob.I:104 「ロンドン」::セルジュ・チェリビダッケ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1950年2月20日録音

- 2020-04-02:yk

- 素晴らしい演奏ですね。1950年と言えば、彼もベルリンフィルもまだフルトヴェングラーの影響下にあった時期であり、演奏にも其れがよく現れていると思います(フルトヴェングラーの二番煎じ・・・と言う意味ではありません)。戦後の混乱期、ベルリンフィルとチェリビダッケの間に何があったのかその真相は未だによく分からないところがありますが、当時彼がベルリンの聴衆には圧倒的に支持されていた・・・と言うのも良く解る貴重な録音だと思います。

それと関連して、最近面白い記録を見ました。ベルリンフィルが過去のアーカイブ録画を有料で公開しているベルリンフィル・デジタル・コンサート・ホールと言うWEBサイトがありますが、そのサイトが昨今の欧米でのコロナ禍への支援活動の一環として現在無料公開されています。その中に彼の1992年の”帰還”演奏会の録画と、その時のリハーサル・ドキュメンタリーの映像がありました。演奏会の演目はブルックナーの第7交響曲で、それはそれで(フルトヴェングラーの影響下から脱した後の?)チェリビダッケらしい構えの大きな演奏で興味深いのですが、1950年前後の記録も交えたそのドキュメンタリーの方も彼の音楽(指揮)観(と楽団員の反応)の一端を垣間見せてくれるとても興味深いものでした。

歴史の中で、指揮者、オーケストラがどのように変化していくのかを考える上でも、1950年の録音と1992年の記録を重ね合わせてみるのも悪くはありません。

シューベルト:交響曲第8(9)番 ハ長調 「ザ・グレート」 D.944::ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 シュターツカペレ・ドレスデン 1967年録音

- 2020-03-30:コタロー

- この週末は自粛ムードのあおりで、外出せず自宅でクラシック音楽三昧の生活でした。そこで、サヴァリッシュ=シュターツカペレ・ドレスデンによるシューベルト交響曲全曲を一通り聴いてみました。どの曲もじっくりと腰を割った表現で、音楽が自然に流れているのが良いと思います。

さらにこの演奏に花を添えているのは、シュターツカペレ・ドレスデンの何とも言えない素朴で温かみのある響きです。

サヴァリッシュは1970年代前半に同じオーケストラを用いてシューマンの交響曲全集を録音しています。しかし、こちらの方はエンジェルの録音のためなのか(?)、全体になんとなく作り物的な印象が拭えませんでした(国内盤初出の時の宣伝文句は確か「情熱のシューマン!」でしたが)。

その点、このシューベルトの演奏にはサヴァリッシュ=シュターツカペレ・ドレスデンの最良の姿が刻みこまれているように感じました。

ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 作品104::(Cello)エマヌエル・フォイアマン:ミカエル・トーベ指揮 ベルリン国立歌劇場管弦楽団 1928年4月30日&1929年9月29日録音(世界初録音)

- 2020-03-28:joshua

- ヘえー、セル&カザルス&チェコが、三十年代で最古と思ってましたが、フォイエルマンこそは、世界初録音だったんですね。録音技術を超えて演奏の良さが伝わります。いやむしろ、名演技と名録音との幸せな組み合わせです。これだけ伝わってくれば、モノラルもステレオもいらない。SPにもお宝あり、です。

前のページ/次のページ

【リスニングルームの更新履歴】

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)

[2025-12-09]

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)

[2025-12-07]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-12-06]

ラヴェル:夜のガスパール(Ravel:Gaspard de la nuit)(P)ジーナ・バッカウアー:(語り)サー・ジョン・ギールグッド 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Read)Sir John Gielgud Recorded on June, 1964)

[2025-12-04]

フォーレ:夜想曲第7番 嬰ハ短調 作品74(Faure:Nocturne No.7 in C-sharp minor, Op.74)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-02]

ハイドン:弦楽四重奏曲第32番 ハ長調, Op.20, No.2, Hob.3:32(Haydn:String Quartet No.32 in C major, Op.20, No.2, Hob.3:32)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1931年12月2日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on December 2, 1931)

[2025-11-30]

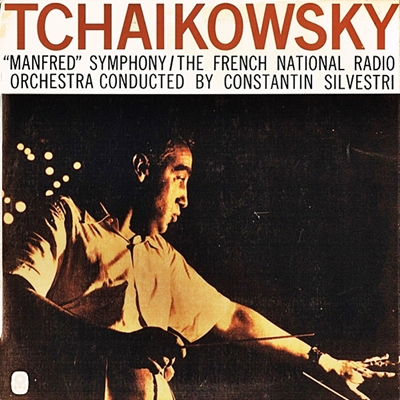

チャイコフスキー:マンフレッド交響曲 ロ短調 作品58(Tchaikovsky:Manfred Symphony in B minor, Op.58)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 フランス国立放送管弦楽団 1957年11月13日~16日&21日録音(Constantin Silvestri:French National Radio Orchestra Recorded on November 13-16&21, 1959)