Home|コメント

前のページ/次のページ

前のページ/次のページ

リスニングルームによせられたコメント

リスニングルームによせられたコメントをまとめたコーナーです。多くの方の熱いコメントを期待しています。(2008年3月10日記)前のページ/次のページ

ヨハン・シュトラウス2世:朝の新聞, Op.279::ヴィリー・ボスコフスキー指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1958年録音

- 2020-07-04:コタロー

- ユング様の、最近のウィーン・フィルのニューイヤーコンサートがつまらなくなったというご意見、私も同意です。私自身数年前まではNHKのEテレで放送される生放送を見るのが恒例でした。しかし、最近は生放送は録画し、裏番組の朝日放送の「芸能人格付けチェック」を見るようになってしまいました(あの番組、浜ちゃんの名司会ぶりもあって、めちゃくちゃ面白いですよね!)。

なぜこんなことになってしまったのかというと、もちろんユング様がおっしゃるように、指揮者がさまざまな自己主張をしている面は確かにあります。しかし一番大きな要因は、肝心のウィーン・フィルの音色に「優雅さ」というか「魅惑」が失われてしまったことです。これも時代の流れというものなのでしょうかね・・・。

メンデルスゾーン:交響曲第4番 イ長調「イタリア」::ロリン・マゼール指揮 ベルリンフィル 1960年4月録音

- 2020-07-03:コタロー

- マゼールはこの曲の第4楽章のティンパニ・パートに改変を加えています。それが、なんと驚くことに、ジョージ・セルが行った改変と瓜二つだったのです。

私は、てっきりセル独自の改変と思っていたのですが、マゼールの前例があったのには大変びっくりさせられました(マゼールのオリジナルなのでしょうか?)。どなたか正確な情報をお持ちの方、ご教示頂けると幸いです。

それにしても、肝心のセルの「イタリア」が当分の間パブリックドメインにならないのは残念至極ですね。

チャイコフスキー:組曲「白鳥の湖」 Op. 20a::ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 (Vn)ヨゼフ・シヴォー (Cello)エマヌエル・ブラベッツ 1965年3月19日録音

- 2020-07-01:toshi

- 「カラヤンはこの時点の音楽でどうして満足することが出来なかったのだろうか」という思いは同感です。

ベルリンフィル時代以前のカラヤンの音楽からはカラヤンのある意味、体臭のようなものが感じられましたが、ベルリンフィル時代以降のカラヤンの音楽はカラヤン自身の体臭を消し香水プンプンという感じがします。

クナッパーツブッシュのように自分に正直に体臭プンプンの音楽作りが好きな人にとっては、体臭を消した音楽を作るカラヤンは受け入れられないのではないかという気がします。

さらに、カラヤンは香水プンプンですが小澤征爾氏は無臭という感じがします。小澤征爾氏の音楽は臭いに敏感な今の時代の音楽という気がします。

クナファンからは小澤氏の良い評判は聞かないです。良い悪いの問題ではなく個人的な嗜好の問題ですね。

よくカラヤンは腕の良い営業マンという人がいますが、その通りだと思います。自社の製品に問題があり不満があっても、問題ある製品を上手くお客に売り込み実績をあげる営業マン。

自社の製品の欠点を正直に話をして売り込むのではなく、製品の欠点より利点を上手くお客に吹き込み実績をあげる営業マンそのもの。これも良い悪いではなく仕事のやり方の違いですね。

多分カラヤンはベルリンフィルを振って、今まで以上に富と名誉が欲しくなったのでしょう。何せ映像撮影の自分の顔を撮る角度まで指定したくらいだから。逆に考えるとコンプレックスが強かったかも。

背も高くないし、声も良い声でなかったし。

でも、フィルハーモニア時代とベルリンフィル時代の間のこの録音やパリ管を振った演奏は本当に充実したカラヤンが良い録音で聞けて良いですよね。

チャイコフスキー:組曲「白鳥の湖」 Op. 20a::ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 (Vn)ヨゼフ・シヴォー (Cello)エマヌエル・ブラベッツ 1965年3月19日録音

- 2020-07-01:コタロー

- 些末な話題ですみません。実は、この演奏には私が若い頃から一つ気になっている点があります。それは、カラヤンが第1幕の「ワルツ」において、曲中の反復記号をすべて忠実に守っていることです。

そのため、通常のように反復せずに演奏した場合、演奏時間5分余りであるのに対して、結果的に7分以上かかってしまうのです。

そこで今回、確認のためにこのサイトにアップされているフィルハーモニア管弦楽団による1959年の録音と、家にあるベルリン・フィルによる1971年の録音を聴いてみました。すると、どちらもきちんと反復記号を守って演奏しているではありませんか。

こうなると、これはもはやカラヤン一流の「こだわり」と思われます。あのカラヤンが意外なところに律義な一面を見せているのがおもしろいですね。

ちなみに、演奏のことに一言触れておくと、1971年のベルリン・フィルのものは、ゴージャスな響きを楽しめますが、いささか重厚に過ぎます。その点、このウィーン・フィルの録音は、何といってもオーケストラの優美な音色がアドバンテージになっていると思われます。

ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 作品95「新世界より」::トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1953年2月2日録音

- 2020-07-01:ジェネシス

- 部屋の四隅にスピーカーを設置して、それを中央に置いたチェアに座って聴く。これが巨匠のお気に入りだったそうです。

もう一つ、朝の通勤時間帯にNBCのトスカニーニアワーが放送されていてクルマのダッシュボードの下から聴こえていた。

こういう環境は8Hスタジオのデッドな録音に向いていたんでしょうね。

小学校時代に祖父からRCAの17cm45回転のEP盤を何枚か貰いました。ラジオに結いだプレーヤーで聴いた短めの序曲や交響詩が私のクラシックデビューでした。RCAですからね、小学五年生のクソガキにもトスカニーニとフィードラーの格の違いを実感させた時期でもありました。

ブルックナー:交響曲第6番 イ長調::オイゲン・ヨッフム指揮 バイエルン放送交響楽団 1966年7月録音

- 2020-06-30:コタロー

- この曲は、大作の「第5」と「第7」の影に隠れて目立たないですが、なかなかの佳曲だと思います。

ヨッフムはここではバイエルン放送交響楽団を起用しています。このオーケストラの素朴な音色がひなびた味わいを添えています。ヨッフムの演奏は、とりわけ第1楽章と第2楽章がまさにこの世にあらざるかのようなブルックナー独特の醍醐味をたっぷりと堪能させる素晴らしい音楽になっています。

それにしても、ヨッフム指揮するブルックナーの第1回目の交響曲全集がパブリックドメインになり、このサイトでその全貌をうかがい知れるのは、実にありがたいことです。

ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 作品95「新世界より」::トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1953年2月2日録音

- 2020-06-30:joshua

- これで録音さえ良ければ、と聞くたびに思うのですが、繰り返して聞いてしまいます。潔くい表現が、シャープな響きのNBCオケと一体になってます。

シューベルト:交響曲第8(9)番 ハ長調 「ザ・グレート」::ワルター指揮 コロンビア交響楽団 1959年1月31日&2月2、4、6日録音

- 2020-06-29:白玉斎老人

- コロンビア交響楽団は若い奏者で構成されていたため、ワルターの音楽はみずみずしい音として記録された、との趣旨の解釈に感嘆した。全くの印象でしかないのだが、ワルターがVPOと遺した盤を聴いて、感動したためしがない。「大地の歌」など、NYOの方が、独唱のヘフリガーとともに、はるかに優れている、と思っていた。

常に微笑を忘れず、などと昭和の音楽評論家たちが評していたワルターの名盤は、実は若い奏者たちが持っていた、はつらつたる生気の賜物かもしれない。立派だが楽しくないベーム、息が詰まりそうなセルなどと比べ、日々に聴いても疲れない。だといって中身がないのではなく、内側には人生への深い肯定感が満ちている。

この盤は、フルトヴェングラーがイエス・キリスト教会で録音した1951年盤とともに、私の中での、この曲の演奏のベンチマークである。

バッハ:管弦楽組曲第2番 ロ短調 BWV1067::ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 (flute)Karlheinz Zoeller (harpsichord)Edith Picht-Axenfeld 1965年2月22日録音

- 2020-06-27:north fox

- バッハの音楽には神への敬虔な祈りを思わせるような一途さばかりではなく、音符の組み合わせの妙の楽しみや純粋な旋律の美しさなどもあります。いわば絶対音楽の面白さで、だからこそジャズやポピュラー音楽に編曲されても他の作曲家の作品よりも成り立つ曲が多いのでしょう。ユング氏の仰る壊れにくさあるいは懐の深さだと思います。

ではカラヤンの一連のバッハはその”壊れにくさ”に寄り掛かったキワ物かというとそうではなく、修道士のように厳粛に構えて演奏しなければバッハではないといった向きに対するアンチテーゼとして(ジンテーゼとしてもいいかと言ったら贔屓の引き倒しになる?)、これもまた立派なバッハだと思います。”これからバッハを聴こうとする人に対するファースト・チョイス”としても適切かと。

サティ:「パラード」::イーゴリ・マルケヴィチ指揮:フィルハーモニア管弦楽団 1954年5月12日録音(ディアギレフへのオマージュ)

- 2020-06-25:コタロー

- サティという作曲家は、日本では1980年代のバブル期の頃を中心に大流行しました。しかし、おもに「ジムノペディ」とか「グノシェンヌ」といったピアノ曲が中心で、半ばファッション化されて環境音楽として受容されていた部分が大きかったように記憶しています。

ウィキペディアによると、「パラード」については、バレエ音楽の初演は「春の祭典」に劣らない大きな反響を呼んだそうですが、それ以降は上演される機会が少ないようです。

今回アップされた演奏は、オリジナルから編まれた「組曲」の形を採っています。

聴いた感想を言えば、例えが適切かどうかわからないのですが、赤塚不二夫氏のギャグ・ナンセンス漫画(さしずめ「天才バカボン」あたりかな?)を読んでいるような印象を受けました。エキセントリックな面白さが横溢しているので、人によっては一度聴いたら癖になりそうな音楽と言えますね(実は私もそうなのです(笑)。何しろ赤塚不二夫氏の大ファンですからね)。

ともあれ、マルケヴィッチ指揮する素晴らしいアルバム「ディアギレフへのオマージュ」の一環として、貴重な音源をアップしていただき、ありがとうございました。

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 作品101::(P)バックハウス 1963年2月録音

- 2020-06-23:コタロー

- ベートーヴェンのピアノソナタの中で私が最近一番好んでいる作品です。

そこで、バックハウスのモノラル録音とステレオ録音の聴き比べを行ってみました。

最初にモノラル録音の方を聴いてみたのですが、厳しさに徹した表現で、もちろん技巧的にはしっかりしているのですが、私にはちょっと近寄りがたい感じがします。

その点、ステレオ録音の方は、第1楽章のはじめからそこはかとない詩情を感じさせて魅力的です。さほど技巧の衰えも気にならないので、この作品に関してはステレオ録音の方に軍配が上がりそうです。

ニールセン:交響曲第5番 Op.50、FS.97::レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィル 1962年4月8日&9日録音

- 2020-06-22:north fox

- ニールセンを忘れかけていましたが、久しぶりに全曲通して聴きました。これぞまさしく交響曲の大道。一般的にはブルックナーやマーラーが正統であり、頂点とされていますが、彼らは巨大化することが目的となってしまった恐竜であり、たとえ小惑星の衝突がなくても滅びる運命であったと思っています。交響曲の系譜はそこで滅びることなく、シベリウス、ニールセン、プロコフィエフ、ショスタコーヴィッチ等へと脈々とつながっています。

また、この時代のバーンスタインを見直しました。彼の録音をそれほど多くは聴いていませんが、彼の代表作の一つではないかと思います。

モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番 イ長調 K.488::(P)メイエル モーリス・エウィット指揮 モーリス・エウィット管弦楽団 1953年録音

- 2020-06-22:笑枝

- メイエルのK.488、一押しの愛聴盤です。粒がそろった明るいピアノの音、クラリネットののびやかな高音……、このサイトで聴くと、一段といいですね。

小生のCD、廉価ボックスセットで解説&ライナーが一切なく、知らない指揮者と知らないオケだけど、とてもいい伴奏なので気になってました。

Yung 様の解説でエウィットのこと、オーケストラのことがよくわかりました。

ありがとうございました。

ホルスト:大管弦楽のための組曲「惑星」 作品32::カラヤン指揮 ウィーンフィル 1961年9月5日~22日録音

- 2020-06-21:コタロー

- 昔話で恐縮です。約五十年前、私が小学校6年生くらいの頃、当時は天文少年だったので、家に小・中学生向けの天文学事典がありました。そしてその事典には、気が利いたことに天体に関連した音楽についてのページがあり、その中にホルストの「惑星」は、カラヤン指揮ウィーン・フィルの演奏が代表盤であるとの記載があったのです(当時はカラヤン以外にめぼしい演奏が少なかったのでしょうね)。

それから約十年後、私が大学生の頃、キング・レコードからカラヤン指揮ウィーン・フィルのデッカ録音がまとまった形で廉価盤として発売され、その中に例の「惑星」が入っていたのです。私は小学生の頃の記憶がふと蘇って、そのレコードを買いました。当時の私はアンチ・カラヤン(懐かしい言葉ですね)でしたが、ここでのカラヤンのなりふり構わぬ演奏には大いに圧倒されました。ウィーン・フィルも力演で彼の指揮に見事に応えていました。カラヤンを見る目が変わったというのが正直なところでした。

今回改めてこの演奏を聴かせていただき、自分の若かりし頃を思い出してちょっとした感動を覚えた次第です。

ラフマニノフ:パガニーニの主題による狂詩曲 作品43::(P)アルトゥール・ルービンシュタイン:フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1956年1月16日録音

- 2020-06-21:原 響平

- 随分と昔ですが、有名な第18曲は確かNHK-AM放送の音楽の泉のテーマ曲だった覚えがあります。さて、この演奏はピアノタッチの基調が硬質であるのに美しい。そしてバイオリンの甘い音色が花を添える。例えば、桜の花が何故美しく感じられるのか?との問いかけに、それは桜の花は一瞬にして散ってしまうから。それと同じで、ライナーとルービンシュタインの蜜月の関係は一瞬にして終わってしまうが、一音一音を大切に刻みながら曲を進めていく姿勢は巨匠のみが成せる技だ。録音は1956年と古いが、音質は優秀で今でもこの曲の代表盤。

ショパン:ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 作品21::(P)クララ・ハスキル:イーゴリ・マルケヴィッチ指揮 コンセール・ラムルー管弦楽団 1960年10月3日~4日録音

- 2020-06-20:yk

- ハスキルのLast Recordingは、同年11月に行われた同じくマルケビッチとのモーツアルトの協奏曲(20,24番)ですね(・・・yungさんも同録音の紹介でソウ記載されています)。

ダイナミックで少々荒々しいマルケビッチとの共演は優しく繊細なハスキルには似つかわしくない・・・・と言う意見が、昔一部にはありましたが、私はこれら最晩年の演奏も大好きです。モーツアルトでも、ハスキルはマルケビッチとの共演では、それ以前の録音ではあまり聴きなれなかった強い打鍵の表情を見せることが有りますが、それがダイナミックなマルケビッチに誘発されたものなのか、或いはハスキルの新境地なのか、は判りません。しかし、いずれにしても彼女が晩年のこれら一連の"Last Recording"においても、繊細なだけの小さな世界に閉じこもっていた訳ではなく、なお力強く自己を外の世界に向けて表現できるヴィルトォーゾ・ピアニストと言う巨人族に属していたことがよく分かる記録だと思います。

ハスキルの写真の中に、彼女の手の写真があります(https://1.bp.blogspot.com/_63ubahGk99A/TBszby3A0bI/AAAAAAAACHQ/j6m7x_F-Tf8/s400/ClaraHaskilshands.jpg)。大きくて如何にもしなやかそうな手は、ピアニストには理想的に見えます。リパッティが彼女の練習に立ち会ったとき、普通のピアニストは両手に分けて弾く幅広い打鍵を要するところを彼女がやすやすと片手で弾いたのを見て感嘆、「クララ、そこを片手で弾けるなんてすごい、普通は両手に分けてしか弾けない・・・」と褒めたら、ハスキルが二度とソコを片手では弾かなくなった・・・・と言う逸話を聴いたことが有ります・・・・如何にも、そんなこともありそうな手ではあります。

ムソソルグスキー:展覧会の絵(ラヴェル編曲)::フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1957年12月7日録音

- 2020-06-19:ハゲさんの毎朝

- シカゴ・ブラスセクション好きなら必聴の録音。

このブラスセクションが50年代から世界最高峰にあったということが再確認できる。

なお、このブラスセクションが強力無比になった要因にホールの特性と規格外のごとき名プレイヤーが巡り合ったことはよく語られるが、共に40年代から在籍していた金管奏者の伝説的教師P.ファーカス(Hr)とA.ジェイコブス(Tu)の二名の存在が見過ごされているように感じる。

名プレイヤーに飽き足らず名教師が、それも二人も在籍していたとなればそれは最強になって当然なのだ。

(言うまでもないことだが、A.ハーセスといった名教師かつ周囲を引っ張り上げるリーディングプレイヤーが他にもいたことは間違いない。それでも上記二名は別格だったと私は言いたい。肩入れが許されるならとりわけ後者が別格だったと、強く言いたい)

バッハ:ブランデンブルク協奏曲第5番ニ長調 BWV1050::(Con)パブロ・カザルス マールボロ音楽祭管弦楽団 (P)ルドルフ・ゼルキン (vn)アレクサンダー・シュナイダー 他 1964年7月6日~9日 & 11日~12日録音

- 2020-06-14:コタロー

- カザルスのブランデンブルク協奏曲のステレオ録音がすべてパブリックドメインになったのは、ほんとうに幸いでしたね。

カザルスの念力のこもったような指揮ぶりも見事ですが、それに匹敵するくらい素晴らしいのがゼルキンのピアノ演奏でしょう。彼が加わったことによって、この演奏に一段と格調のようなものが加わったように感じます。もしかすると、このパートをチェンバロではなくピアノで弾くのは時代遅れのように感じる人もいるかもしれません。しかしながら、バッハの音楽というものは、さまざまな演奏様式を受け入れてしまうような包容力の大きさを持っていると私は思います。

ベートーベン:ピアノソナタ第32番 ハ短調 作品111::(P)ナット 1954年2月17日録音

- 2020-06-10:コタロー

- ナットのベートーヴェンのピアノソナタ全曲に挑戦してみました。

ちなみにイヴ・ナットはウィキペディアによると、1890年に生まれたフランスのピアニスト、作曲家です。10歳の時に自分の作品を指揮し、その演奏を聴いたサン=サーンスやフォーレにパリ音楽院への進学を勧められたそうです。

彼のピアノには「聴かせよう」という色気のようなものがまったくなく、音楽はさりげなく自然体で流れていきます。それは彼が作曲家でもあったことが関連しているのかもしれません。曲ごとの出来栄えもおしなべて高水準で、ことに後期の作品が素晴らしいです。私はそんな彼の演奏にたいへん好感を持ちました。

彼は1956年に亡くなっていますから、その前年までに全集を完成できたのは幸運だったですね。

おかげで、ベートーヴェンのピアノソナタの全体像を俯瞰する貴重な体験ができました。

ハイドン:交響曲第48番 ハ長調「マリア・テレジア」 Hob.I:48::マックス・ゴバーマン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1960年~1962年録音

- 2020-06-09:笑枝

- らしい演奏ですね!

ハイドン、お勉強モードの退屈な作曲家というイメージで、あまり感動したことがなかったですが、ゴバーマンで見る目変わりました。

こんなに生き生きとした音楽だったのですね。

ありがとうございました。

All-Time Popular Favourites::ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1960年2月15日~17日録音

- 2020-06-08:コタロー

- クナッパーツブッシュはウィーン・フィルを指揮して1957年頃にウィンナ・ワルツ等を集めたアルバムを録音していました。しかしステレオ初期の録音ということもあってか、平板でハイ上がりの音質になっていました。その点、このアルバムは1960年の録音で、音質が飛躍的に向上しています。

演奏という面から見ると、くるみ割り人形の「花のワルツ」、そしてシューベルトの「軍隊行進曲」が特に印象に残ります。

「花のワルツ」ではウィーン・フィルの美質が最大限に発揮されています。とりわけ、優雅な弦楽セクションやウィンナ・ホルンの独特な響きなど、他のオーケストラには真似のできないものでしょう。

次いで「軍隊行進曲」では普段よく耳にするタウジッヒ編曲(オーボエが主旋律を演奏する)ではなくて、ウェニンガーという人の編曲による絢爛豪華なものを採用していますが、私は中間部のそこはかとない哀愁に心惹かれました。

以上のように、このアルバムはクナッパーツブッシュの意外な側面がうかがえて大変興味深いです。

このような名演奏をアップしていただいて、感謝です!

ヴィヴァルディ:「調和の霊感」より協奏曲ニ短調 Op.3-11, R.565::ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 ベルリン国立歌劇場管弦楽団 1958年1月録音

- 2020-06-05:エラム

- マタチッチという指揮者は、レパートリーという面でも懐が深かったと思います。

マタチッチは来演を重ねたN響で、大規模合唱を伴う楽曲も度々取り上げましたが、古くはモンテヴェルディの「聖母マリアの夕べの祈り」からストラヴィンスキーの「詩編交響曲」まで、実に広範なものでした。

十八番のブルックナーを筆頭にワーグナーやR.シュトラウスといったロマン派の作品のみならず、ハイドンやベートーヴェンなどの古典派、そしてバロック音楽にも大きな力を発揮したのがマタチッチという指揮者でした。

殊に1967年11月から年末にかけてのN響登場時は圧巻で、得意とするR.シュトラウスやブルックナー(5番)を指揮したあと、先述の「聖母マリア」、バッハ「クリスマス・オラトリオ」、ヘンデル「メサイア」(、そして「第九」)を続けざまに取り上げています。これをやったN響も凄い。

この「調和の霊感」は確かに怪物のようで困惑を覚えますが、バロック音楽も愛したマタチッチの一面の例証と言えるでしょう。

それにしてもマタチッチが欧米で不遇な扱いを受けたのは不可解です。

コロナ禍で昔の録音に色々手を伸ばす中、最近は70年代後半以降のマタチッチ晩年のライヴ録音を集中的に聞いていますが、どれもこれも実に見事なものです。

ブルックナー5番(1979年・フランス国立管)、スメタナ「我が祖国」(1982年・オーストリア放送響)、ブルックナー3番(1983年・フィルハーモニア管)等々。

どれを聞いてもマタチッチに期待する、真っすぐで迫力満点の演奏(彼の真価はパワーだけではなく例えばブルックナーの緩徐楽章のような神を細部に宿すような音楽にも見出せますが)が聴けますが、個人的に感じ取ったことは、オケが実に協力的に思えるということです。

N響元主席トランペット奏者の北村源三氏が、マタチッチの指揮だと演奏中に幸福感に包まれていることが多々あったと証言していますが、先述の録音からは大いなる悦びの下で演奏しているオーケストラの面々の姿が浮かんでくるようです。

また、とかく「分かりにくい」という風評が蔓延しているマタチッチの指揮ですが、それは1984年の最後のN響来演時の姿があまりにも印象的なのが大きな要因だと思います。

マタチッチが1978年にブルックナー「ロマンティック」を指揮した映像(オケはスイス・ロマンド管)がありますが、上手くはなくとも意外に細かい指揮姿が見て取れます。

人種的な問題なのか、親ナチとされる経歴が一因なのか、単に高齢ゆえにお呼びがかからなくなったのか(ユング様も指摘されているように、欧米では日本のようにシルバー優先主義は通用しない)・・・

ブラームス:クラリネット五重奏曲 ロ短調 Op. 115::(Cl)レジナルド・ケル:ブッシュ四重奏団 1937年10月10日録音

- 2020-06-05:笑枝

- 初めてお便りします。一年ほど前にこのサイトに出会い、貴重な音源の数々を聴かせてもらっています。ありがとうございます。

ケルの名、懐かしいです。二十代のころ、草色の廉価盤で知りました。モーツァルトのクラリネット協奏曲。最初に聴いたプリンツ/ミュンヒガー・VPO盤が、今でも好きな演奏ですが、ケルのクラリネットはヴィブラートが強くて戸惑ったこと、覚えてます。

ブラームスにはこの明るさが、いいですね。Continuum/TestamentのCDを手に入れて愛聴してます。

ブッシュが1937年10月10日、この録音を行ったその日にアメリカに亡命したとのこと、初めて知りました。

Continuum/Testament盤のライナーノートには、

リハーサルなしで一発録音されたこと。

完成したSPを聴いたケルもブッシュも、録音の出来に大満足で、

グラモフォンのFred Gaisberg に送った謝辞が紹介されています。

ケルの書簡は10月25日付。ブッシュの書簡もおそらくこの前後とみられます。

録音から2週間ですから、LP と違ってSPは商品になるまでがとても早かったのですね。

ブッシュが中心になって創設したスイス・ルツェルン音楽祭は、第一回が1938年夏に開催されています。ブッシュはその翌年1939年、第二次世界大戦の勃発でアメリカへ渡ります。

ブッシュがこの録音後、アメリカに亡命したという劇的なエピソードは、このライナーノートには記されていません。

EMIのEver Greenに書かれているのでしょうか?

ブッシュは1939年の夏までイギリスやスイスで演奏活動していたはずですが??。

バルトーク:5つのハンガリー・スケッチ Sz.97::フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1958年12月28日~29日録音

- 2020-06-05:コタロー

- 私的な話で恐縮ですが、この曲は、私が20代の頃、RCAの廉価盤LPでライナーの「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」を購入した時、その余白に収録されていたものです。このサイトに取り上げてくださって、ありがとうございます。

この曲の中でとりわけ印象に残ったのは1曲目の「トランシルヴァニアの夕べ」でした。まるで日本の民謡を聴くような懐かしさを強く感じたものです。とかく苛烈なまでの緊張を聴き手に要求することが多いバルトークの作品の中で、こんな愛らしい曲があったとは本当に意外な発見でした。

それにしても、よくぞライナーがこの曲を録音してくれたものです。ライナーのバルトークに対する共感は半端ないですね。

ベートーベン:交響曲第6番ヘ長調 作品68「田園」::クレメンス・クラウス指揮:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1952年3月29日録音

- 2020-06-04:トリス

- いつもありがとうございます。

以前この指揮者の指揮によるR.シュトラウスの作品をまとめてアップされたときその演奏のすばらしさに驚きこの人の認識を新たにしたのですが、この田園はその時以上の驚きです。

私のこの曲のお気に入りはワルター、フトヴェングラー、E.クライバーなんですがこれはそれらの演奏とくらべても遜色なしと言ってもいいと思います。第一楽章のあのテンポ、ベートーベンがアレグロだけではなくなぜノントロッポをつけたのか納得しました50年以上この曲を聴いていてはじめてきずかされました。第二楽章での主題の美しさ時折見せるテンポルバートも自然でいやみがないですそれからあの小鳥のされずりほっとさせられました。第3楽章あのウィンナホルンもいいですね、でもその前のウィンナオーボエのソロも素晴らしい。ほんとに素晴らしい録音をアップしていただきありがとうございました。

最後に演奏終了後の拍手のこと全く同感です。ほんとにすばらしい演奏で感動し自然にブラボーと叫ぶのは悪いこととは思いませんが、せめて最後の音が鳴りやみ指揮者が手を下すまではその余韻に浸ってほしいとおもいます。

ブルックナー:交響曲第1番 ハ短調 (リンツ稿/ノヴァーク版)::オイゲン・ヨッフム指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1965年10月録音

- 2020-06-02:コタロー

- この曲はブルックナーの交響曲の中では演奏機会が少ないですが、なかなかの意欲作だと思います。それだけに、このヨッフムの演奏は大変貴重だと思います。

ヨッフムはこの曲とかなり相性が良いようです。第1楽章のコーダでは急激にテンポをアップさせて独特な効果をもたらしたり、第3楽章では愉悦的な楽想が最大限に生かされているなど、初期のブルックナーの交響曲の魅力を大いに堪能させてくれます。また、ベルリン・フィルの卓越した演奏能力が遺憾なく発揮されています。

実はこの演奏、私が20代の頃にLPで愛聴していたものですが、数十年ぶりにこのサイトで再会することができてとても嬉しいです。心から御礼申し上げます。

レスピーギ:ローマの松::フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1959年10月24日録音

- 2020-05-31:備前屋の旦那

- 皮肉にもコロナGWの影響でリスニングルームのノイズレベルが下がり、普段ならヘッドホンで聞かなければならない「アッピア街道の松」をスピーカーで聞くことが出来ました、セレッション社のディットン君(KEF104とか欲しいけど流石に状態の良いものは高価です)が久々に実力を発揮してくれました。

こういうダイナミックレンジが大きい曲は、地下にリスニングルームでも作らない限り「小音量部がノイズフロアに埋もれる」か、「クライマックスになると隣人が出刃包丁を持って私を三枚におろしにくる」かの二者択一で、普段はヘッドホンで聞くしかなかったりします。

ま、私の知人のように、オールドタンノイを木造アパートに持ち込んでしょっちゅう揉め事を起こす人もいるにはいますが。

まあ、再生装置はマイクロコンポでも十分聞けますが、やっぱりこういう曲は実物を聴きにいきたいですね。

故意にダイナミックレンジを圧縮したCDが有ってもいい、今日はなんかそういう気がしました。

シューベルト:弦楽五重奏曲 ハ長調 D.956::(vn)ヤッシャ・ハイフェッツ&イスラエル・ベイカー (va)ウィリアム・プリムローズ (vc)グレゴール・ピアティゴルスー&ガーボル・レイト 1961年11月30日~12月1日録音

- 2020-05-29:コタロー

- 私は正直なところ、長らくこの曲は苦手でした。自宅にはアルバン・ベルク弦楽四重奏団らの名演(?)のCDがあるのですが、一度も通しで聴いたことがないほどでした。

ところが、このハイフェッツらの演奏は何の抵抗なく聴き通すことができました。恐らく、彼らの明晰な音楽づくりによってもたらされた「砂金」の美しさの賜物だと思われます。

おかげで苦手意識を払拭できました。

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64::(Vn)フリッツ・クライスラー:レオ・ブレッヒ指揮 ベルリン国立歌劇場管弦楽団 1926年12月10日録音

- 2020-05-27:コタロー

- 最近はブッシュ弦楽四重奏団をはじめとして、SPを復刻した演奏を集中的に聴いています。クライスラーによるこの曲の演奏は、ひたすら音楽に奉仕するとでもいった、純粋な姿勢に心を打たれます。1926年録音とは思えない聴きやすい音にも驚かされます。

余談ですが、クライスラーの「愛の喜び」「美しきロスマリン」といった小品はまだパブリックドメインになっていませんね。彼は1962年に亡くなっていますが、戦前にアメリカ人国籍を取っているので、戦時加算が生きているわけですね。クラシック音楽のファンにとっては至極残念なことです。

バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV 1043::(Vn)ヤッシャ・ハイフェッツ (Vn)エリック・フリードマン サー・マルコム・サージェント指揮 ロンドン新交響楽団 1961年5月19日&20日録音

- 2020-05-26:ss

- クラシックというよりジャズやプログレッシブハウスなど現代の音楽に近い。時代を超越した演奏。Manze, Podger, AAM、レイチェル・ポッジャー、アンドルー・マンゼ、エンシェント室内管弦楽団の演奏はこれを真似したのか!と思える。この両名は現代イギリス最高峰の奏者。海外での評価は極めて高い。素晴らしい!良い盤に出会えました。ありがとうございます。

前のページ/次のページ

【リスニングルームの更新履歴】

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)

[2025-12-09]

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)

[2025-12-07]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-12-06]

ラヴェル:夜のガスパール(Ravel:Gaspard de la nuit)(P)ジーナ・バッカウアー:(語り)サー・ジョン・ギールグッド 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Read)Sir John Gielgud Recorded on June, 1964)

[2025-12-04]

フォーレ:夜想曲第7番 嬰ハ短調 作品74(Faure:Nocturne No.7 in C-sharp minor, Op.74)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-02]

ハイドン:弦楽四重奏曲第32番 ハ長調, Op.20, No.2, Hob.3:32(Haydn:String Quartet No.32 in C major, Op.20, No.2, Hob.3:32)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1931年12月2日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on December 2, 1931)

[2025-11-30]

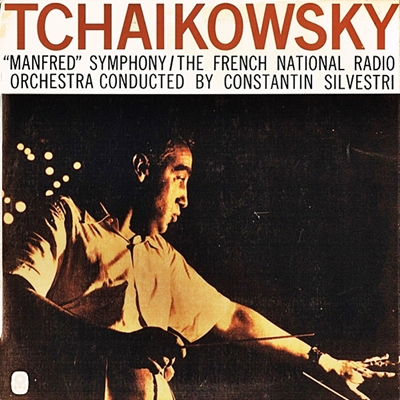

チャイコフスキー:マンフレッド交響曲 ロ短調 作品58(Tchaikovsky:Manfred Symphony in B minor, Op.58)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 フランス国立放送管弦楽団 1957年11月13日~16日&21日録音(Constantin Silvestri:French National Radio Orchestra Recorded on November 13-16&21, 1959)