Home|コメント

前のページ/次のページ

前のページ/次のページ

リスニングルームによせられたコメント

リスニングルームによせられたコメントをまとめたコーナーです。多くの方の熱いコメントを期待しています。(2008年3月10日記)前のページ/次のページ

シェーンベルク:ワルシャワの生き残り Op.46::ハンス・スワロフスキー指揮 ウィーン交響楽団 (語り)ハンス・ヤーライ、アカデミー室内合唱団 1952年10月28日&30日録音

- 2020-10-10:さとる

- あれ?

こんなに良い曲だったかな・・・?

大昔、上野の図書館でどんな曲かと聴いてみた時、

最初の方でギブアップして次のCDに変えた記憶があります。

・・・あ、アバド盤だったかもw

モーツァルト:交響曲第29番 イ長調 K.201 (186a)::オットー・クレンペラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1963年12月19日録音

- 2020-10-08:つかひろ

- クレンペラーのこの曲の演奏は、既に5種類(ベルリン放送・スタジオ録音2種・デンマーク・ベルリンフィル)ほど持っていて、私のお気に入りでもあります。

所有盤と比較してですが、この演奏はライブにもかかわらず、テンションが低くノッペリとした感じです。

また、低音部の音量が大きいので旋律の明快さや彫りの深さも減退してしまっているような感じがします。

もちろん、彼特有のスケールの大きい音楽も聴けますし(モーツァルトなのに!!)、上記に挙げたことも演奏全体に大きな影響を及ぼすほどでは全然ありませんが、クレンペラーのファンとしては少し残念な感じがします。

バッハ:ブランデンブルク協奏曲第2番 ヘ長調 BWV1047::シモン・ゴールドベルク指揮&ヴァイオリン:オランダ室内管弦楽団 (Trumpet)ウィレム・フルート (Flute)ヒューベルト・バルワーザー (Oboe)ハーコン・ストテイン 1958年4月20日~22日録音

- 2020-10-07:セル好き

- 75年盤もあり、短時間試聴できますが、こちらは「中トロ」な感じで聴きたいものとは少し離れています。聴かせていただいたこれらは、軽やかで楽しそうで室内合奏のあるべき雰囲気を良く伝えていて、新盤よりも今日的で貴重な音源だと思います。バッハらしい北ヨーロッパの少し陰りのある空気感も素敵で、(愛聴盤のカザルスに近いものを感じていますが、少し張り詰めた空気感がありますね)残りの曲にも大いに期待しています。

【 introduction 】 紹介してもいいよ!!

シュトラウス:ウィンナーワルツ集(1960年録音)::フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1960年4月25日~26日録音

- 2020-10-07:koinu

- 改めて聞きますと、やはり素晴らしい演奏でした。

写真で拝見する気むずかしそうなライナーが、これだけ艶っぽい演奏をするのがものすごく不思議でもあります。

チャイコフスキー:交響曲第5番::メンゲルベルク指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 1928年5月録音

- 2020-10-05:CanBeetho

- 演奏全体としては今ひとつ好きになれません。

ただし、第2楽章のホルンソロは、数限りなくあるにちいがいないこの曲の録音の中でも出色だろうと思います。

ホルンであることが信じられないような自在な表情。

しかも100年近く前に録音されているとは!これぞ歴史的名演といえるホルンソロです。

バッハ:ブランデンブルク協奏曲第2番 ヘ長調 BWV1047::シモン・ゴールドベルク指揮&ヴァイオリン:オランダ室内管弦楽団 (Trumpet)ウィレム・フルート (Flute)ヒューベルト・バルワーザー (Oboe)ハーコン・ストテイン 1958年4月20日~22日録音

- 2020-10-05:杉本正夫

- 共演したリリー・クラウスは、彼のことをソリストになりたがっていたと回想しています。ブランデンブルク協奏曲第五番を指揮して率なくこなしていると思いますが、チェンバロパートを弾くフルトヴェングラーの盛り上がりを聴くと、やはり役者が違うなという印象を受けました。

ベートーベン:ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」::(P)エミール・ギレリス レオポルト・ルートヴィヒ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1957年4月30日~5月1日録音

- 2020-10-05:north fox

- ギレリスとセル/クリーブランドによるベートーヴェンの協奏曲全集は大いなる期待をもって買い求めましたが、やや肩透かしを食ったような思いがしました。両者ともよそよそしく窮屈そうに演奏していて、両者の(特にギレリスの)美点が減じられているように聞こえました。(システムの所為ではないと思いますが)

ギレリスはこちらの方が自由に伸び伸びと、強さも繊細さも併せ持った表情豊かで魅力的な演奏を披露しています。一方セルもフライシャーとの全集の方が思い通りに指揮しているように感じられます。セルは協奏曲には必ずしも向かないのではと時々思うことがあります。

モーツァルト:ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲 変ホ長調 K364::ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 (Vn)ラファエル・ドルイアン (Va)エイブラハム・スカーニック 1963年12月28日録音

- 2020-10-04:笑枝

- 実にみずみずしい音質ですね。

ヴァイオリンもヴィオラも、こんなに彫りの深い音を奏でてたとは!

音ののび、つや、オケの深々とした響き、どれをとっても素晴らしいです。

セルが、さりげなくこぶしやタメを作ってるのがよく分かります。

小生のCD、音ががさついていて、味気ない演奏です。

米CBSの廉価盤ということもあるのでしょうが、

セルは機械的で冷たいという印象はオーディオ再生の問題が大きいんですね。

ありがとうございました。

ガーシュイン:ピアノ協奏曲::(P)ジュリアス・カッチェン マントヴァーニ楽団 1955年5月5日&7日録音

- 2020-09-28:コタロー

- この曲を初めて聴いたのは、私が20代の頃、アンドレ・コステラネッツ楽団の演奏でした。その時の印象は、「ガーシュインはかなり無理をしているな」というものでした。具体的には、彼のジャズのイディオムを協奏曲の形式に無理やり落とし込んでいると感じたのです。

ところが、今回のカッチェンとマントヴァーニのコンビの演奏を聴いてみると、両者がうまい具合に溶け込んでいるのですね。昭和の言葉遣いでいえば「イカす」演奏なのです。

そう感じるようになったのは、自分が歳をとったということなのかもしれませんね。

モーツァルト:ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲 変ホ長調 K364::ルドルフ・バルシャイ指揮&Viola (Vn)ダヴィッド・オイストラフ モスクワ室内管弦楽団 1959年3月22日録音

- 2020-09-25:笑枝

- K.364の数あるレコードの中で、バルシャイ・オイストラフ盤、一番好きな演奏です。

リズムのキレがよくて、演奏が厳しくて。バルシャイのヴィオラ、抜群ですね。

1959年の録音なのに、メロディア盤、モノラルで音質も決していいとは言えないですが、全盛期のオイストラフが聴けるだけでよしと思ってきました。

モーツァルト200年忌の1991年12月5日、東京四谷のイグナチオ教会に行きました。

バルシャイ指揮読売交響楽団のレクイエム演奏。

メロディア盤持って行ってサインをしてもらいました。

バルシャイさん、なつかしそうにジャケットをご覧になってたこと、

思い出します。

ワルトトイフェル:スケーターズ・ワルツ 作品183::ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1967年4月20日録音

- 2020-09-24:Josh

- 音はいい、オケは極上。これを目の前で聴けたアメリカ人は幸せだと思う。トスカニーニも色褪せたかな。

スメタナ:「我が祖国(2)~ボヘミアの森と草原より・ターボル・ブラニーク」::ヴァーツラフ・ターリヒ指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1954年6月10日~12日&21日, 7月2日~3日録音

- 2020-09-24:コタロー

- ターリッヒの「我が祖国」、骨太で感動を呼ぶ素晴らしい演奏ですね。

そもそも、私とターリッヒとの出会いは、もう50年近く前、コロムビアの千円盤で、ロストロポーヴィッチを独奏者としたドヴォルザークの「チェロ協奏曲」でした。

しかし、それ以降、何故か私はターリッヒのレコードやCDは一切購入しませんでした。もしかしたら、私の意識の中から彼の存在が消えていたのかもしれません。

それが今回「我が祖国」を聴く機会を得て、ターリッヒの存在がはっきりと頭によみがえったのです。そういう意味では、貴重な体験をさせていただいたことに感謝しております。

チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調 作品64::オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1959年1月25日録音

- 2020-09-23:備前屋の旦那

- チャイコフスキーの後期交響曲で5番だけが評価が低いのは、個人的には不満ではあるもの納得が出来ない話ではありません。

多くの人がチャイコフスキーに求めるのは、4番の様なロシア的な曲か、6番の様な、誤解を恐れず言えば「わざとらしいまでの臭み」を求めるかのどちらかでは無いかと思います。

しかし5番に関して言えばロシア的要素は有るものの、ロマン派リスペクトの強い西欧と東欧の折衷の様な曲になっているので、「コレジャナイ」感にとらわれるのでしょう。

私などはむしろ、その「折衷」こそガ好きなポイントなのですが、こればっかりは好き嫌いですからどうにもなりません。

オーマンディーが日本で評価が低いのは、日本人の「ドイツ好み」癖が影響しているように思います。

「クラシックは重厚長大で重々しく、精神性を重んじなければいけない」という、ある種新興宗教の様な思い込み、これからするとオーマンディーの様などちらかといえばきらびやかで明るい演奏は相容れないのでしょう。

チャイコフスキーの「1812年」などは、そのきらびやかで明るい演奏こそしっくり来るのですが、「1812年」自体が「我こそは正統派クラシックファンである」と自認する方々からすると「チャイコフスキーが書いたとは思えない駄曲」(私の知人による評価だったりする)となってしまいますから、後は自ずと知れたものです。

そんな聞き方、楽しくないと思うんですがね。

これも、「ヒョーロン家」の個人的感想を、あたかも普遍的・科学的な技術情報であるかのように思い込んでしまう日本人の悪癖でしょう。

どんなに評論家が絶賛しても嫌いなものは嫌いだし、どんなに評論化がコキ下ろしても好きだと思えばそれは自分にとって価値の有る音楽なのですから。

だから、いらない先入観はとりあえずどこかにしまっておいて、まずは聞いてみる事が一番だと思いますよ。

で、前置きがおぞましいまでに異様に長くなりましたが、このチャイコフスキーにしてはチャイコフスキーらしい特長が希薄な交響曲第5番、なるほどオーマンディーの手にかかると、足りなかったチャイコフスキー臭の代わりに金管楽器のパートに派手さが加わって親しみやすくなったように感じます。

だからといってストコフスキーの様に「天国へ行ったら作曲家に詫びたい」というほどフリーダムな演奏では有りませんが。

ストコフスキーの手にかかるとモルダウですら「大雨で増水して決壊寸前の川」になってしまいますからね。

で、お前は好きかどうか聞かれれば、実は「チャイコフスキーの5番はショルティーが好きです」としか言いようが無いのですが(テヘ)。

え?、「旦那お得意のドラティはどこに行ったんだ?」って?、はて何の事でしょう?(テヘヘ)。

大体、クラシックといったって、作曲された当時は流行曲だったんです、ヒョーロン家の事など忘れて肩肘張らずに楽しく聞きましょう。

サン=サーンス:ヴァイオリン協奏曲第3番 ロ短調 作品61::(Vn)ナタン・ミルシテイン:アナトール・フィストゥラーリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1963年4月1日&3日~4日録音

- 2020-09-22:joshua

- ベートーベンが大暴れして、後の作曲家ができることが、すごく減ってしまいました。偉大さとは、後世を限定し、先細りさせることなら、偉大さなんて、要らないです。

それとも、こうしていても、われわれは、破滅に向かい、過去を礼讃しつづけるお目出度い生物なんでしょうか。確かに、音楽は300年程で、発展を遂げました。ツ

タンカーメン王10分の1の歴史です。でも、短くても、花の命がさまざまなように、音楽はあってよかった花なんでしょう

マーラー:交響曲第2番 「復活」ハ短調::レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック (Ms)ジェニー・トゥーレル (S)リー・ヴェノーラ カレジエート合唱団 1963年9月29日録音

- 2020-09-21:joshua

- これだけは誰にも負けないというものがあれば、人はかなり幸せに生きていけると言うことなのでしょう。

YUNGさん、いいこと、おっしゃります!バーンスタインは、単なるナルシストではなく、したたかさも持ち合わせたビジネスマンであったのかも。young people"s concertにの残る山本直純みたいな企画力、時系列では逆順ですが。第2楽章なんか、発展途上に聞こえますが、cynicalな次楽章、クライマックスの高揚は、やっぱりいい!バーンスタイン、いいライフタイムだった。

ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 作品95(B.178)「新世界より」::フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1957年11月9日録音

- 2020-09-19:コタロー

- ライナー指揮の「新世界より」を聴いて、何事が起きても眉一つ動かさないといったポーカーフェイスな演奏だと感じました。そういう意味ではトスカニーニの演奏に近いのではと思いました。

それに比べると、セルの「新世界より」は、端正な造形を基本としながら、思わず熱いものがにじみ出るといった風情がありました。

同じハンガリー出身の指揮者でも、微妙な違いを見せている点が興味深いです。

例えば、ドヴォルザークの「スラヴ舞曲集」の場合、ライナーは手兵のシカゴ交響楽団ではなく、ウィーン・フィルを指揮して数曲抜粋しているだけなのに対して、セルはクリーヴランド管弦楽団で2度も全曲録音しています。

ドヴォルザークに対する共感度はセルの方が高かったのかもしれません。

脱線ついでに、生前ライナーとセルはお互いにどう評価しあっていたのでしょうね。

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64::(Vn)イヴリー・ギトリス:ハンス・スワロフスキー指揮 ウィーン交響楽団 1954年録音

- 2020-09-19:yk

- 初めて聴く演奏で、私にはこの演奏が優れているのかどうかについて判断する力はありませんが、少なくともとても興味深い、あるいは(恐らく)とても好きな演奏ではありました。

現在のギトリスに比べれば確かに随分真っ当な演奏に聞こえますが、歌い回し、音色の細部には既に”ギトリスらしさ”が十分覗えるところもある様に思います(ここでは触れ無いことにしますが、1954年のギトリスと現在の彼の違いを、円熟と評するか老成と評するか、或いは衰えと評するか、etc.・・・も興味深いところです)。

私が、この演奏で一番興味深く思えたのは、この時代(1950-60年代)の所謂”新即物主義”との関連においてでした。音楽における”即物”とは何か?・・・・「作曲家に忠実」?「楽譜に忠実」?「楽器・奏法に忠実」?・・・或いはそれらの同・異?、そして仮にそれらの議論が有意味であったとして、そこでの「演奏家の個性」、「現代の意味」、とはなにか?

”ロマン”という本来極個人的な感覚に対して、”即物”と言った客観性を無批判に持ち込む(恐らく今に続く)深刻な矛盾は、当時の演奏家にとっては今より更に切実な問題だったのではないかと思われます・・・・特に”伝統”と言う少々得体のしれない頸木を背負ったヨーロッパに根を持つ若い演奏家にとっては・・・。私には、この演奏は(後世主流となっていった?)ドグマティックな方法論に頼るアプローチとは異なる手法による”即物”の問題に対する一ヴァイオリニスト(及び一指揮者)の真摯な模索の記録としてとても魅力的に聞こえます。そう思って聞くと、この演奏のソコココに即物と個性の新鮮な出会いがあり、ソレがこの演奏に独特の魅力を与えているように思いました。

シューベルト:交響曲第2番 変ロ長調 D.125 & ベートーベン:「プロメテウスの創造物」から::シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 1960年3月7日録音

- 2020-09-16:Sammy

- コタローさんのコメントに触発され、「プロメテウス」の序曲以外の2曲を聞いてみました。2020年はベートーヴェン・イヤー(生誕250年)でもありますし。

ふだんイメージしている、凝縮された普遍性みたいなものがさく裂する感じとはちょっと違う、新しい時代の新しい娯楽を求めて模索するベートーヴェンの姿を感じます。今となってはちょっとのどかすぎる音楽にも聞こえます。特に終局は「ダラダラした英雄交響曲」みたいで不思議な気分で聴きました。

きっとそれは今の気ぜわしい時代の感覚で聴くからそうなるのでしょう。この時代にはこういうのんびりした感じでよかったんだろうなあ、と思いつつ、やはりだから、序曲以外はほとんど演奏されないんだろうなあ、とも私は感じました。「デザート」としては、珍しい果物だけれどまったりした味で、まあこんなものか、という感じがしました。ただ、この辺りは聞き手の感覚にもよるのかもしれません。

シューベルト:交響曲第2番 変ロ長調 D.125 & ベートーベン:「プロメテウスの創造物」から::シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 1960年3月7日録音

- 2020-09-14:コタロー

- 偉大なるシェフのミュンシュ氏には失礼ですが、メインのシューベルトよりもデザート(?)のベートーヴェンに食指が動きます。

ここでは、「プロメテウスの創造物」から3曲がセレクトされています。

「序曲」は演奏頻度が高くおなじみですね。興味深いのはあとの2曲です。

「アダージョ」はベートーヴェンには珍しくハープが用いられ、たいへん優雅な音楽が伸びやかに展開されていきます。

「終曲」は、最初聴いたとき、「あれ?英雄交響曲のフィナーレじゃないか」と軽い驚きを覚えました。でも、考えてみればベートーヴェンは英雄交響曲を作曲する際に第4楽章にこの曲を援用していたのですね。これは音楽史的には自明なことですが、そのことに改めて気付かせてくれたミュンシュ氏には大いにお礼を申し上げたいです。

モーツァルト:交響曲第39番 変ホ長調 K. 543::アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1948年3月6日録音

- 2020-09-12:クライバーファン

- わたしはモーツァルトの音楽は苦手です。おなじようにうんざるする人がいると知りとても嬉しいです。

モーツァルトが最も得意なのはオペラ、ピアノ協奏曲ではないでしょうか。

オペラは流石に傑作ぞろいだと思います。ワーグナーと並んでドイツ・オーストリア系の作曲家の中では最強のオペラ作家だと思います。

ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 作品56a::ピエール・モントゥー指揮 ロンドン交響楽団 1958年録音

- 2020-09-10:コタロー

- モントゥーが終生敬愛していたといわれるブラームスの作品をアップしていただき、ありがとうございました。

彼はこの録音から3年後、1961年に御年86歳で正式にロンドン交響楽団の首席指揮者に就任したのですが、その時の条件が25年契約(!)だったというのですから、すごいバイタリティですね(実際には1964年に彼が逝去したため契約は果たせなかった)。

モントゥーは、速めのテンポで明快に曲を進めていきます。そして各変奏のキャラクターを的確に描いており素晴らしい演奏だと思います。

余談ですが、このレコードのジャケットには大きなクエスチョン・マークが描かれています。ひょっとしてエルガーの「謎の変奏曲」とのカップリングではないでしょうか?

マリア・カラス~狂乱の場::(S)マリア・カラス:ニコラ・レッシーニョ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 フィルハーモニア合唱団 1958年9月24~ 25日録音

- 2020-09-05:コタロー

- 実は、オペラは私にとって苦手なジャンルです。しかし、このアルバムは一気に聴き通してしまいました。それはひとえにマリア・カラスの歌の魅力の賜物でしょう。

そういえば、かつてある人が「20世紀の天才女性歌手は、マリア・カラスと美空ひばりである」と語っていましたね。まさにそのことを実感させる見事なアルバムです!

ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第1番 ト長調 「雨の歌」 Op. 78::(Vn)ヴォルフガング・シュナイダーハン:(P)カール・ゼーマン 1960年2月6日~12日年録音

- 2020-09-04:Sammy

- 作品のすばらしさを堂々と打ち出したよい演奏と思います。

現代のような競争的な環境における、高い技巧に裏打ちされた、また様々な研究や学説を背後に持った洗練された多彩な解釈が溢れる中での緻密、あるいは神経質な演奏とは異なるでしょう。

そしてかつての抒情性やローカリティを強く打ち出したスタイルを背後に持っていて、その雰囲気は残ってはいますが、この演奏はあえて一線を画しているようにも感じられます。

端正でやや武骨あるいはやや素朴だけれども、ローカルな情感もさりげなく凝縮した落ち着いた、やや懐かしい雰囲気の演奏として、これからも聴き手を惹きつけ続けるのではないかと感じます

ドビュッシー:ベルガマスク組曲::(P)アルベール・フェルベール 1955年6月24~25日録音

- 2020-08-28:コタロー

- ドビュッシーのピアノ曲との出会いは私の場合いささか特殊で、冨田勲がシンセサイザーで演奏したものが最初で、その夢幻的で多彩な冨田ワールドに魅了されました。

そのため、オリジナルを味わうのが後回しになってしまったのです。そして改めてピアノで聴いてみると、この曲と「子どもの領分」、「2つのアラベスク」に特に魅力を感じました。

今回、フェルベールというピアニストはこのサイトで初めて知りましたが、明晰で雰囲気に流されない演奏で好感が持てますね。

このサイトではフェルベールの演奏したドビュッシーの有名なピアノ曲が網羅されていてありがたいです。いずれ折を見て他の曲にも挑戦してみたいと思います。

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64::(vn)クリスチャン・フェラス コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1957年6月26日~28日録音

- 2020-08-25:阿部源市

- 60年前に初めて聞いたのが此のクリスチャン・フエラスの演奏でした。

何という透明な美しい音色でしょうか、今でも耳の奥に残って居ましたが再びその音を聞かせて頂きたいへん幸せに存じました。他の演奏家の誰も到底及ばぬ心の綺麗な演奏です。

モーツァルト:交響曲第41番 ハ長調 K.551 「ジュピター」::オットー・クレンペラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1962年3月録音

- 2020-08-21:コタロー

- クレンペラーは例によって遅めのテンポを採ることによって、音楽の細部まで手に取るようによくわかる演奏になっています。特に両端楽章が立派ですね。彼はモントゥー同様、第一、第二ヴァイオリンの両翼配置を採用して、独特の効果を生んでいます。また、木管楽器を生かしているのもクレンペラーならではの味わいです。

確かにファースト・チョイスではないかもしれませんが、クラシック音楽を長く聴き込んだファンにとっては他の演奏にはない魅力を感じる演奏だと思いました。

メンデルスゾーン:「夏の夜の夢」 作品21&61 より(抜粋)::ピエール・モントゥー指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1958年録音

- 2020-08-19:コタロー

- モントゥーの練達の指揮ぶりが目いっぱい味わえる演奏です。とりわけ「序曲」が出色です。とにかく、あの指揮者泣かせで有名なウィーン・フィルを見事に手なずけて、メンデルスゾーンの音楽に欠かせない精緻さや流麗さを十全に表現しています。それだけで、モントゥーはまさに「巨匠」の名にふさわしい指揮者だと思います。

これからもモントゥーの名演奏をどしどし紹介されることを切に望みます(例えば60年代前半にフィリップスにまとめて録音された演奏が、まだ陽の目をみていないですよね)。

ヴィヴァルディ:チェロ・ソナタ第2番 ヘ長調 RV 41::(Cello)アントニオ・ヤニグロ:(Cemalo)ロベール・ヴェイロン=ラクロワ 1950年代前半録音

- 2020-08-18:笑枝

- いい曲、いい演奏ですね。バッハ、ヘンデルをおもわせる格調があって。

「バロック音楽って、人に聴かせるものっていうより、演奏して楽しむもの」

って、アマチュアオケでファゴット吹いてる知人が言ってたのを思い出しました。

この録音、奏者の演奏するよろこびが伝わってきました。

モーツァルト:交響曲第35番 ニ長調 "ハフナー", K.385::ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1960年1月8日,10日~11日録音

- 2020-08-17:コタロー

- 実に音楽的感興の豊かな演奏ですね。面白いのは、第1楽章の提示部を繰り返していることです(私が聴いた限りではセルの演奏だけではないでしょうか?)。また、第4楽章の音楽の「乗り」の良さには、思わず胸がわくわくしてきます。

セルのモーツァルトの交響曲の演奏はおしなべて高水準の出来を示していると思いますが、不思議なのは、「リンツ」「プラハ」の録音がなされていないことです。セル自身の音楽観と微妙に波長が合わなかったのでしょうか?真相はわかりませんが、セルのファンとしては誠に残念なことです。

モーツァルト:交響曲第35番 ニ長調 "ハフナー", K.385::ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1960年1月8日,10日~11日録音

- 2020-08-17:joshua

- ハフナー、これならオッケーですね

それでも、ベーム ベルリンと肩並べですが、第一楽章だけなら、ベーム。

両方とも知ったものの贅沢ではあります。

ディヴェルティメントなら、双方相補う録音が残っていますが、交響曲、引いてはオペラがある故の、ベームだから、と思っています。

セルが、フィガロやコシを振っていたかは知りませんが、少なくとも録音はない。

それが、交響曲リンツ、プラハの録音に向かわなかった訳ではないかとでも、癌を克服し、大阪万博後も生きていてくれたら、十分達成してくれたことでしょう

ART is long LIFE is short

前のページ/次のページ

【リスニングルームの更新履歴】

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)

[2025-12-09]

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)

[2025-12-07]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-12-06]

ラヴェル:夜のガスパール(Ravel:Gaspard de la nuit)(P)ジーナ・バッカウアー:(語り)サー・ジョン・ギールグッド 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Read)Sir John Gielgud Recorded on June, 1964)

[2025-12-04]

フォーレ:夜想曲第7番 嬰ハ短調 作品74(Faure:Nocturne No.7 in C-sharp minor, Op.74)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-02]

ハイドン:弦楽四重奏曲第32番 ハ長調, Op.20, No.2, Hob.3:32(Haydn:String Quartet No.32 in C major, Op.20, No.2, Hob.3:32)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1931年12月2日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on December 2, 1931)

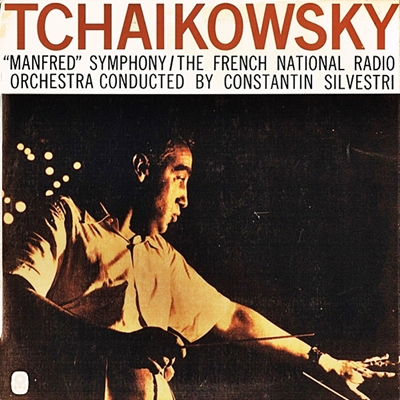

[2025-11-30]

チャイコフスキー:マンフレッド交響曲 ロ短調 作品58(Tchaikovsky:Manfred Symphony in B minor, Op.58)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 フランス国立放送管弦楽団 1957年11月13日~16日&21日録音(Constantin Silvestri:French National Radio Orchestra Recorded on November 13-16&21, 1959)