Home|モントゥー(Pierre Monteux)|ベートーベン:交響曲第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

ベートーベン:交響曲第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

ピエール・モントゥー指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1957年録音

Beethoven:Symphony No.3 in E flat major, Op.55 "Eroica" [1.Allegro con brio]

Beethoven:Symphony No.3 in E flat major, Op.55 "Eroica" [2.Marcia funebre. Adagio assai]

Beethoven:Symphony No.3 in E flat major, Op.55 "Eroica" [3.Scherzo. Allegro vivace - Trio]

Beethoven:Symphony No.3 in E flat major, Op.55 "Eroica" [4.Finale. Allegro molto]

音楽史における最大の奇跡

その様な文学的意味づけを持ってこなくても、この作品こそはそれまでの形式にとらわれない、音の純粋な芸術性だけを追求した結果として生み出された雄大にして美しい音楽なのですから。

それゆえに、この作品は「音楽史上の奇蹟」と呼ばれるのです。

それでは、その「音楽史上の奇蹟」と呼ばれるのはどんな世界なのでしょうか?

まず一つめに数え上げられるのは主題の設定とその取り扱いです。

ベートーベン以前の作曲家がソナタ形式の音楽を書こうとすれば、まず何よりも魅力的で美しい第1主題を生み出すことに力が注がれました。

しかし、ベートーベンはそれとは全く異なる手法で、より素晴らしい音楽が書けることを発見し、実証して見せたのです。

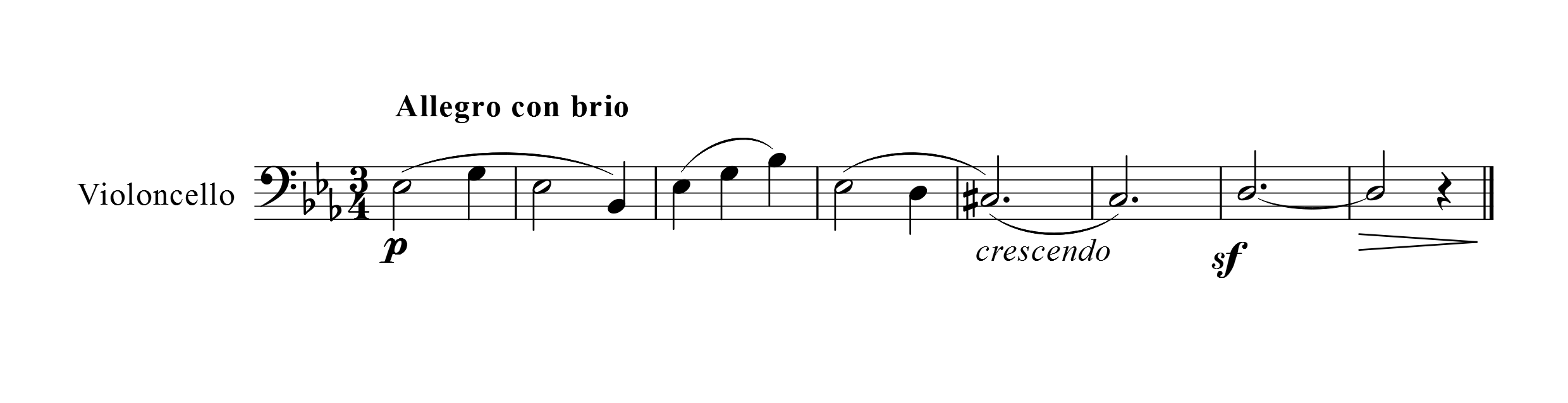

冒頭の二つの和音に続いて第1楽章の第1主題がチェロで提示されます。

第1楽章の主題

「運命」がたった4つの音を基本的な構成要素として成立したことと比べればまだしもメロディを感じられますが、それでもハイドンやモーツァルトの交響曲と比べればシンプルきわまりないものです。

それは、もはや「主題」という言葉を使うのが憚られるほどにシンプルであり、「構成要素」という言葉の方が相応しいものです。

しかし、そんな小難しい理屈から入るよりは、実際に音楽を聞いてみれば、このシンプルきわまりない構成要素が楽章全体を支配していることをすぐに了解できるはずです。

もちろん、これ以外にもいろいろな楽想が提示部に登場しますが、この構成要素の支配力は絶対的です。

そして、この第1主題に対抗するべき柔和な第2主題が登場してきてもその支配力は失われないのです。

ベートーベンは音楽の全てがこの構成要素から発し、そしてその一点に集中するようにな綿密な設計に基づいて交響曲を書き上げるという「革新」をなしえたのです。

そして、第5番「運命」ではたった4つの音を基本的な構成要素として巨大な交響曲全体を成立させるという神業にまで至ります。単純きわまる構成要素を執拗に反復したり、その旋律を変形・重複させたり、さらには省略することで切迫感を演出することで、交響曲の世界を成立させてしまったのです。

音楽において絶対と思われた「歌謡性」をバラバラの破片に解体し、その破片を徹底的に活用することで巨大な建築物を作り上げる手法を編み出してしまったのです。

しかしながら、これが「奇蹟」の正体ではありません。それは正確に言えば「奇蹟」を実現するための「手段」でした。

二つめに指摘しなければいけないのは、「デュナーミクの拡大」です。

もちろん、ハイドンやモーツァルトの交響曲においても「デュナーミク」は存在しています。

「デュナーミク」とは日本語にすると「強弱」と言うことになるのですが、つまりは強弱の変化によって音楽に表情をつける事を意味します。通常はフォルテやピアノと言った指示やクレッシェンド、ディミヌエンドなどの記号によって指示されるものです。

ベートーベンはこの「デュナーミク」の幅を飛躍的に拡大してみせたのです。

主題が歌謡性に頼っていれば、そこで可能なデュナーミクはクレッシェンドかディミヌエンドくらいです。音量はなだらかに増減するしかなく、そこに急激な変化を導入すれば主題の形は壊れてしまいます。

しかし、ベートーベンはその様な歌謡性を捨てて構成要素だけで音楽を構成することによって、未だ考えられなかったほどにデュナーミクを拡大してみせたのです。

そして、それこそが「奇蹟」の正体でした。

構成要素が執拗に反復、変形される過程で次々と楽器を追加していき、その頂点で未だかつて聞いたことがないような巨大なクライマックスを作りあげることも可能となりました。

延々とピアニッシモを維持し続けた頂点で突然のようにフォルティッシモに駆け上がることも可能です。

さら言えば、その過程で短調から長調への転調も可能なのです。

結果として、ハイドンやモーツァルトの時代には考えられないような、未だかつてない大きさをもった音楽が聴衆の前に現れたのです。そして、その「大きさ」を実現しているのが「デュナーミクの拡大」だったのです。

とは言え、この突然の変貌に対して当時の人は驚きを感じつつも、その強烈なインパクトに対してどのように対応して良いものか戸惑いはあったようです。

当時の聴衆にとってこれは異形の怪物ととも言うべき音楽であり、第1、第2というすばらしい「傑作」を書き上げたベートーベンが、どうして急にこんな「へんてこりんな音楽」を書いたのかと訝ったという話も伝わっています。

しかし、この音楽が聞くもののエモーショナルな側面に強烈に働きかける事は明らかであり、最初は戸惑いながら、やがてはその感情に素直となってブラボーをおくることになったのです。

しかしながら、交響曲は複数の楽章からなる管弦楽曲ですから、この巨大な第1楽章受けて後の楽章をどうするのかという問題が残ります。

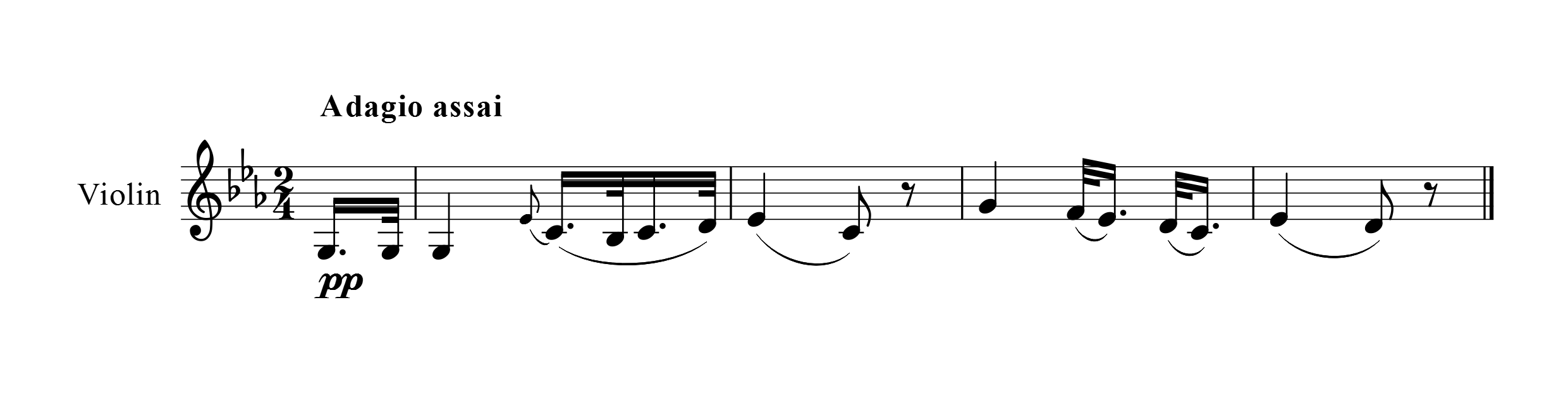

ベートーベンはこの「エロイカ」においては、巨大な第1楽章に対抗するために第2楽章もまた巨大な葬送行進曲が配置することになります。

第2楽章の主題

ベートーベンは、このあまりにも有名な葬送のテーマでしっかりと第1楽章を受け止めます。

しかし、ここで問題が起こります。

果たして、この2つの楽章を受けて続く第3楽章は従前通りの軽いメヌエットでよいのか・・・と言う問題です。

答えはどう考えても「否」です。

そこで、ベートーベンは第2番の交響曲に続いて、ここでも当然のようにスケルツォを採用することになります。

つまりは、優雅さではなくて諧謔、シニカルな皮肉によって受け止めざるを得なかったのです。

ベートーベンはこの「スケルツォ」という形式を初期のピアノソナタから使用しています。しかしながら、その実態は伝統的なメヌエット形式を抜け出すものではありませんでした。

そこでの試行錯誤の結果として、彼は第2番の交響曲でついにメヌエットの殻を打ち破る「スケルツォ」を生み出すのですが、その一つの完成形がここに登場するのです。

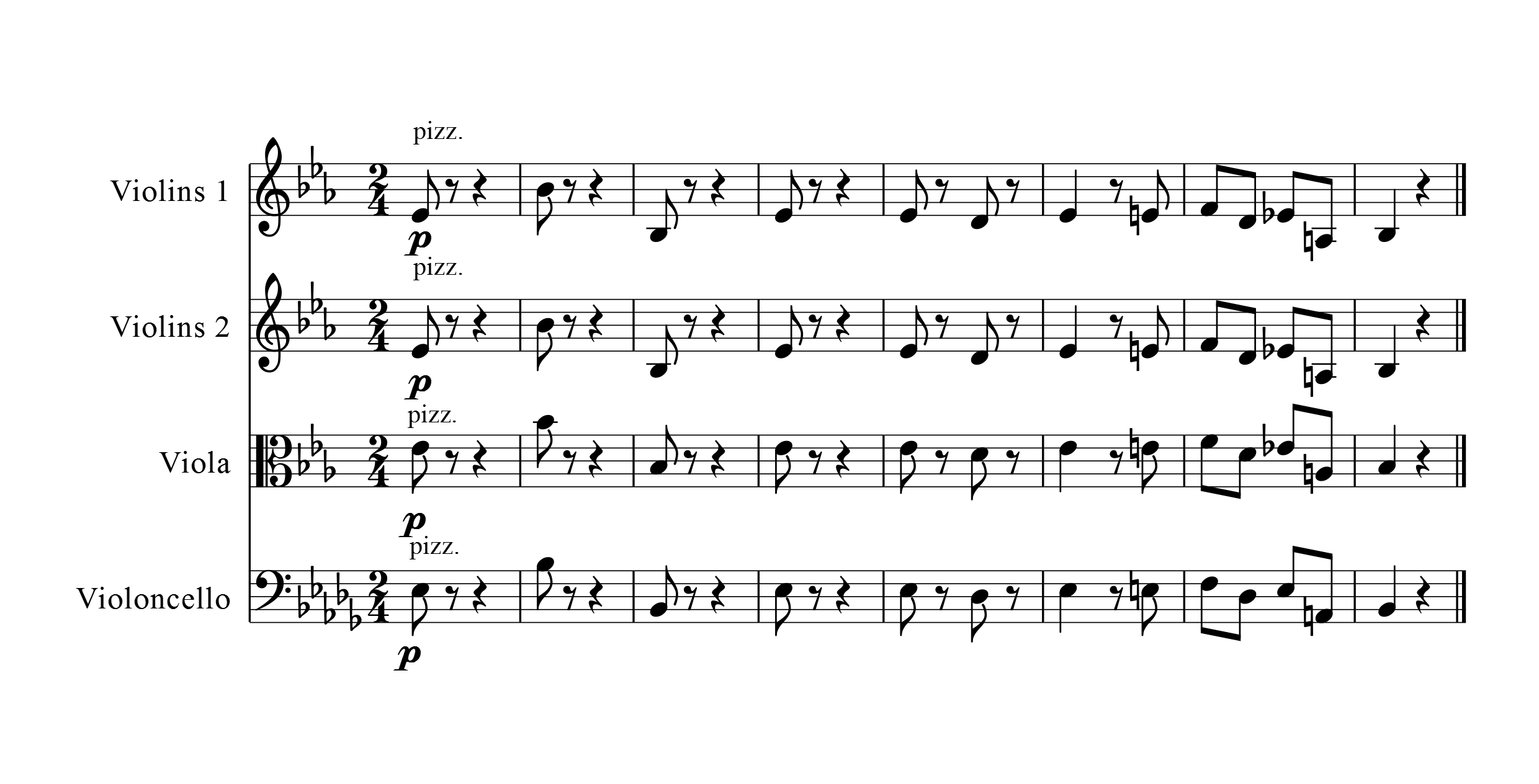

そして、これら全ての3つの楽章を引き受けてまとめを付けるのが巨大な変奏曲形式の第4楽章です。

ベートーベンはこの主題がよほどお気に入りだったようで、「プロメテウスの創造物」のフィナーレやピアノ用の変奏曲などでも使用しています。

第4楽章の主題

しかしながら、交響曲という形式は常に、この最終楽章をどのようにしてけりをつけるのかという事が悩ましい問題として残ることになります。

ありとあらゆる新しい試みと挑戦が第1楽章で為され、それを引き受けるために第2楽章は緩徐楽章で、第3楽章はスケルツォでという「スタイル」が出来上がっても、それらすべてを引き受けて「けり」をつける最終楽章はどうすべきかという「形式上の問題」は残り続けるのです。

ベートーベンはここでは「変奏曲形式」を用いることでこの「音楽史上の奇蹟」を見事に締めくくってみせたのですが、それは必ずしも常に使える手段ではありませんでした。

しかしながら、この「エロイカ」の登場によって、「交響曲」という音楽形式はコンサートの前座を務める軽い音楽からクラシック音楽の王道へと変身を遂げた事は事実です。

そして、それはまさに「これからは新しい道を進もうと思う」と述べた若きベートーベンの言葉が、一つの到達点となって結実した作品でもあったのです。

独裁者となることなく統治する

ピエール・モントゥーは1875年生まれですからワルターとほぼ同世代と言うことになります。ワルターは1958年に心臓発作を起こしたあとは活動を大幅に縮小し、1960年には公開の演奏会からは引退しました。とは言え、最晩年のコロンビア響との録音などを聞けば最後まであまり「衰え」というものを感じさせなかった人でした。そして、モントゥーはそれ以上に長く第一線で活動し、ワルター以上に「衰え」というものを感じさせなかった人でした。モントゥーは亡くなる前年にあたる1963年にロンドン交響楽団を率いて来日して元気な姿を日本の聴衆にも披露していました。そして、その翌年に90歳を目前にして亡くなったときにもスコアを離さず胸に抱えていたというエピソードが残されています。

モントゥーと言えば、よく語られるのは「独裁者となることなく統治する」でした。

彼は若いときにボストン響(1919年 - 1924年)、そして1935年からサンフランシスコ交響楽団の常任指揮者を1953年まで続けた以外はほとんどがフリーの指揮者として活動しました。そして、そう言う立場故に実に多くのオーケストラの指揮台に立ったのですが、彼は何処へ行っても歓迎され、そしてメンバーを心服させたのです。

その最大の理由は、最小限の動きで極めて精緻に指示を与えることが出来る能力を持っていたからです。

悪い指揮者というのは喋りすぎます。それ故に、オーケストラから最も嫌われる指揮者はリハーサルで喋りすぎる指揮者です。

しかし、モントゥーの場合は全ての指示を指揮棒で伝えることが出来るので、言葉はほとんど必要としませんでした。そう言う意味ではクナパーツブッシュと同じ系列に入る指揮者だといえるのですが、絶対に振り間違わないという点では同じでも、その正確度にはかなりの差がありました。

とりわけヴァイオリニスト出身の指揮者であっただけに、弦楽器群への指示は明瞭をきわめたそうで、メンバーは彼の指揮棒に全幅の信頼を寄せることが出来たようです。

独裁者というのはエネルギーを必要とします。そして、その独裁的なやり方でオケを引っ張っていた指揮者は年を重ねてパワーが落ちてくると、それがそののまま「衰え」に直結します。

しかし、モントゥーのように指揮棒で精緻に自らが実現したい音楽を正確に伝えることが出来る人は、少々年を重ねても音楽に「衰え」は生じません。大切なことは常にスコアに向き合って、そこからどのよううな音楽を実現したいかを自らに問い続けることです。その問い続ける姿勢さえ失わなければ、その音楽の姿をオケに伝えることに無駄なエネルギーは必要としなかったのです。

実際、モントゥーほど動きの少ない指揮者はいませんでした。しかし、彼はそう言う最少の動きで完璧に自らの意志をオケに伝えることが出来たのですから老いに伴う体力の衰えはほとんど問題はなかったのでしょう。

そして、当然の事ながら、そう言う姿勢はオーケストラのメンバーだけでなく多くの聴衆にも深い感銘を与えたのです。おそらく、彼ほど音符を音に変換するだけのレベルから最も遠く離れた領域に達した音楽家だったのです。その意味では、死の床にあってもスコアを離さず胸に抱えていたというエピソードには彼の生き様が表れていました。

このウィーンフィルとの「エロイカ」もまたモントゥーならではの「エロイカ」に仕上がっています。

フルトヴェングラーのように巨大でもなければ、クレンペラーのように構築的でもなく、セルのように精緻でもありません。しかし、モントゥーはベートーベンが「エロイカ」という作品に託したであろう様々な感情をものの見事に語り尽くしています。

それは勇壮であり、深い悲しみであり、そして時には絶望であり、希望であったりします。聞き手はモントゥーの指揮棒の示すところに従って、そう言うベートーベンの内面的な世界を辿ることが出来ます。

もちろん、そう書いたからと言って、モントゥーの「エロイカ」がそう言う少場面の接続曲になっているというわけではありません。聞けば分かるように、一つ一つの場面は明瞭でありながら、全体としては交響曲としての統一性を失うことはありません。

そして、言うまでもないことですが、そう言うモントゥーに全幅の信頼を寄せているウィーンフィルは極上の響きでもってその世界を彩ってくれます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-08-04:コタロー

- ピエール・モントゥーは、第1ヴァイオリンを左側、第2ヴァイオリンを右側に配置するのが常でした(いわゆる「両翼配置」)。そのため、この曲の中でも両者の掛け合いが随所で聴かれ、大変効果的かつ興味深い演奏でした。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)