Home|クレンペラー(Otto Klemperer)|モーツァルト:交響曲第35番 ニ長調 "ハフナー" K.385

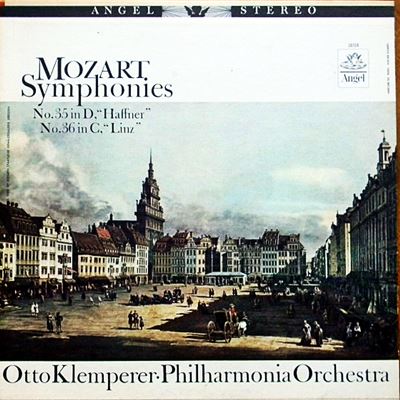

モーツァルト:交響曲第35番 ニ長調 "ハフナー" K.385

オットー・クレンペラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1960年10月録音

Mozart:Symphony No.35 in D major, K.385 "Haffner" [1.Allegro con spirito]

Mozart:Symphony No.35 in D major, K.385 "Haffner" [2.Andante]

Mozart:Symphony No.35 in D major, K.385 "Haffner" [3.Menuetto]

Mozart:Symphony No.35 in D major, K.385 "Haffner" [4.Presto]

悩ましい問題の多い作品です。

よく知られているように、この作品はザルツブルグの元市長の息子であり、モーツァルト自身にとっても幼なじみであったジークムント・ハフナーが貴族に列せられるに際して注文を受けたことが作曲のきっかけとなっています。

ただし、ウィーンにおいて「後宮からの誘拐」の改訂作業に没頭していた時期であり、また爵位授与式までの日数もあまりなかったこともあり、モーツァルトといえどもかなり厳しい仕事ではあったようです。そして、モーツァルトは一つの楽章が完成する度に馬車でザルツブルグに送ったようですが、かんじんの授与式にはどうやら間に合わなかったようです。(授与式は7月29日だが、最後の発送は8月6日となっている)

それでも、最終楽章が到着するとザルツブルグにおいて初演が行われたようで、作品は好評を持って迎えられました。

さて問題はここからです。

よく知られているように、ハフナー家に納品(?)した作品は純粋な交響曲ではなく7楽章+行進曲からなる祝典音楽でした。その事を持って、この作品を「ハフナーセレナード」と呼ぶこともあります。しかし、モーツァルト自身はこの作品を「シンフォニー」と呼んでいますから、祝典用の特殊な交響曲ととらえた方が実態に近いのかもしれません。実際、初演後日をおかずして、この中から3楽章を選んで交響曲として演奏された形跡があります。

そして、このあとウィーンでの演奏会において交響曲を用意する必要が生じ、そのためにこの作品を再利用したことが問題をややこしくしました。

馬車でザルツブルグに送り届けた楽譜を、今度は馬車でウィーンに送り返してもらうことになります。しかし、楽譜は既にハフナー家に納められているので、レオポルドはそれを取り戻してくるのにかなりの苦労をしたようです。さらに、7楽章の中から交響曲に必要な4楽章を選択したのはどうやら父であるレオポルドのようです。

こうしてレオポルドのチョイスによる4楽章で交響曲として仕立て直しを行ってウィーンでのコンサートで演奏されました。ところが、後になって楽器編成にフルートとクラリネットを追加された形での注文が入ったようで、時期は不明ですがさらなる改訂が行われ、これが現在のハフナー交響曲の最終の形となっています。

つまりこの作品は一つの素材を元にして4通りの形(7楽章+行進曲・3楽章の交響曲・4楽章の交響曲・フルート・クラリネットが追加された4楽章の交響曲)を持っているわけす。

一昔前なら、最後の形式で演奏することに何の躊躇もなかったでしょうが、古楽器ムーブメントの中で、このような問題はきわめてデリケートな問題となってきています。とりわけ、フルートとクラリネットを含まない方に「この曲にぼくは全く興奮させられました。それでぼくは、これについてなんら言う言葉も知りません。」と言うコメントをモーツァルト自身が残しているのに対して、フルートとクラリネットありの方には何のコメントも残っていないことがこの問題をさらにデリケートにしています。

やはり今後はフルートとクラリネットを入れることにはためらいが出てくるかもしれません。

クレンペラーという男だけが表現できるモーツァルト

私の中ではクレンペラーとモーツァルトというのは今ひとつピンとこない組み合わせのようです。オペラでは「魔笛」や「フィガロの結婚」で素晴らしい録音を残しているのに、交響曲や管弦楽になるとどうにも相性の悪さを感じざるを得ません。そのためでしょうか、振り返ってみればコンセルトヘボウと録音した25番の小ト短調を1曲だけアップしてるだけです。(2020年8月1日現在)つまりは、私の中ではあまり食指が動かない存在だったようです。

しかしながら、さすがに1曲しか上げていないというのはまずいので、コロナ禍によって時間だけは腐るほどあるので、幾つかの録音を聞き直してみました。

そして、あらためて気づいたのは、クレンペラーのモーツァルトには伸びやかさや柔らかさのような物が欠落していると言うことです。

言葉をかえれば、ハイドンのシンフォニーを演奏するときと同じような方法論でモーツァルトにのぞんでいる雰囲気なのです。そして、それがハイドンの場合だと「ハイドンの交響曲ってこんなにも立派な音楽だったのか」と感心させられるのですが、それがモーツァルトとなるとあまりにも立派に過ぎて、彼の音楽に必要な微笑みのような物が消えてしまって、何ともいえず無骨で不器用な音楽だなと感じてしまうのです。

しかし、モーツァルトの音楽のスタンダードからは離れていても、クレンペラーという指揮者はそう言う男だと割り切って聞いてみると、それはそれなりに最後まで聞かせてしまう「力」を持っていることは事実です。

そして、もう一つはっきりしているのは、60年のハフナー・シンフォニーあたりまではそう言うクレンペラーらしい厳しさを維持しているのですが、それを過ぎると明瞭にスタイルが変わってしまうことです。

例えば、62年に録音されたジュピターは明らかにテンポが遅すぎます。

率直に行って、その遅さからは彼の「衰え」を感じざるを得ません。ところが、そんなテンポ設定であっても古典派交響曲としての構造はしっかり把握して最後まで造形を崩さないが故に、聞いているうちに「こういうのもありかな」という思いがしてきます。

そして、話はいささか前後するのですが、1955年にモノラルで録音したト短調シンフォニーなどは、その無骨なまでの生真面目さ故に悲しみは疾走する(もっとも、小林秀雄が「疾走する悲しみ」と述べたのはト短調の弦楽五重奏曲に対してですが)のではなく、痛切な独白のように聞こえてくるのです。これもまたクレンペラーならではのモーツァルトなのかもしれません。

つまりは、全ての人が受け入れられるようなモーツァルトでないことは事実なのですが、それは逆から見れば、クレンペラーという男だけが表現できるモーツァルトの姿がそこにあることは事実なのです。

ただし、何気なく聞いた63年の29番のライブ録音にはさすがに仰け反ってしまいました。そのあり得ないほどのスローテンポでこの上もなく大きな構えでこの可愛らしい交響曲を演奏しています。そこには「リズム」などと言うものは消えてしまっていて、まるで巨大な軟体動物がのたうっているような雰囲気なのです。ですから常識的な感覚から言えば「変態」的だと言われても仕方がないでしょう。

しかし、恐ろしいのは、それでも聞いているうちにクレンペラーという男の中にある音楽の「嘘のなさ」みたいなものに惹きつけられている自分に気づくのです。

もちろん、こういう録音は一番最初に聞いてはいけないことは確かです。

しかし、多くの録音を聞いてきた人には一度はお試し願いたい録音です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-08-14:joshua

- 音楽にせよ人の話にせよ傾聴することが難しくなってきました。還暦まで半月という歳ゆえ動物的衰えもあるのでしょう。それを認めた上でも、聴くことに純粋に打ち込めた自分はもういません。地味ながら、聴き方次第では得るものは多く信じられた日々にさようなら、なんていいつつ、便利なメディアの力を借りて、次々に映画や音楽を楽しむ自分も事実なんですねえ。クレンペラーのモーツァルト、録音の仕方もあるんでしょうが、各楽器の明晰な中に、広々とした立体感があり、これもこれでいいなあ、とLP時代に思ったものです。ハフナーはさほどそう思いませんでしたが、プラハの1楽章は、印象的でしたねえ。こんなことを思っては忘れ、また思い出しては自分の聴き方が前と同じだったり、違ってたり、まっ、何の得にもならないことをして時間を過ごす自分です。時に退屈あるいは正視に耐えない日常から逃れるとき、有意義な時間の使い方ではあります。吉田秀和は、これを楽しむに如かず、と自著タイトルに揚げました。ピアノは少し弾いただろうけど、演奏家の気持ちで彼はこれを言ったのではないでしょう。さりとて、人並みを遥かに超えて演奏を聴き、考えたことを文章にしてきた、稀にみる幸せ者でした。たまにテレビを止めて、あるいは、就寝前暗闇の中耳元に最小限の音量で聴きたい曲などを近づけるとき、見ることに邪魔されないでホッとします。学生オケの頃は、スコアと首っ引きで、偏った聴き方でした。楽器演奏に役立つだろうという下心もありましたね。でも、スコアを見て気づく程度の自分は凡庸だと後々気づいたわけで、優勝なプレイヤーには目なんか要らないきく耳、聴こえた音に反応できる耳がまずありき、だったようです。何年に何某オケを振ったクレンペラーがいいね、という聴き方、1965年までならいとも簡単に出来てしまう今、エアチェックでノイズ混じりの録音など聴かなくなった今を思うと、文頭で嘆いていたことが、1週間前まで仕事に追われていた自分が一時的に抱いた錯覚かと、ここまで書いて思えて来ました。いい音で、誰がどう思おうが気にせず音を楽しむ。その事そのものが、大いなる幻影、いやそりゃ映画で、我々一人一人の大いなる自由であり、幸せだと

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)