Home|レイボヴィッツ(Rene Leibowitz)|Pieces by Rene Leibowit(1)~プッチーニ:間奏曲,オーベール:王冠のダイヤモンド序曲,デュカス:「魔法使いの弟子」,オッフェンバック:舟歌

Pieces by Rene Leibowit(1)~プッチーニ:間奏曲,オーベール:王冠のダイヤモンド序曲,デュカス:「魔法使いの弟子」,オッフェンバック:舟歌

ルネ・レイボヴィッツ指揮 パリ・コンセール・サンフォニーク協会管弦楽団 1960年録音

Puccini:Intermezzo from Manon Lescaut

Auber:Les Diamantes de la couronne, Overture

Dukas:The Sorcerer's Apprentice

Offenbach:Barcarolle from Les contes d'Hoffmann

プッチーニ:間奏曲,オーベール:王冠のダイヤモンド序曲,デュカス:「魔法使いの弟子」,オッフェンバック:舟歌

プッチーニ:間奏曲(歌劇「マノン・レスコー」より)

第3幕で演奏される有名な間奏曲です。

マノンは囚人として、港町ル・アーブルにある仮獄舎に捕らわれています。そこへ、何とか彼女を助けようとデ・グリューと兄のレスコーがやってくるのですが、マノンを救い出す企ては失敗に終わります。

そして、遂にマノンは新大陸へと流される囚人として流刑船に乗せられる事になります。

その姿に絶えきれなくなったデ・グリューは彼女と同行することを願い出ます。そして、その熱意に負けた船長は彼の同行を許すのでした。

この第3幕の冒頭で演奏されるのが股間箏曲です。

このオペラの中でも有名な音楽であり、そん悲しい響きはこのオペラの悲劇的な結末を予感させます。

なお、この間奏曲で使われているテーマは、プッチーニが学生時代に作曲した弦楽四重奏曲「菊」で使われたものです。

オーベール:歌劇「王冠のダイヤモンド」序曲

パリ・オペラ座ではワーグナーと人気を二分するとまで言われ、当時のパリのグランドオペラ・ファンに支持されていたそうです。しかし、今では彼の作品はほとんど忘れ去られ、数曲の序曲が時たま取り上げられるだけです。その中でもこの「王冠のダイヤモンド」の序曲は滅多に取り上げられることのない作品なのでレア度は抜群です。(^^v

デュカス:「魔法使いの弟子」

「魔法使いの弟子」は最初は「ゲーテによる交響的スケルツォ」と名づけられたように、ゲーテのバラード「魔法使いの弟子」をもとにした管弦楽曲です。ただし、そのストーリーというものは映画ファンタジアによって多くの人に知れ渡っていますから、今さらゲーテの作品にかえって確かめる必要がないのは有り難い話です。しかし、デュカスはファンタジアを見てこの作品を作曲したのではなくて、あくまでもゲーテの詩のフランス語訳を呼んでこの作品をイメージしたのですから、一度はゲーテの作品にかえってみるのも有意義でしょう。

オッフェンバック:舟歌(「ホフマン物語」より)

オッフェンバックの遺作となったオペラ「ホフマン物語」の中で歌われる二重唱「美しい夜、おお、恋の夜よ」なのですが、一般的に。「ホフマンの舟歌(バルカローレ)」と言われることの方が多いようです。

「世界で最も人気のあるメロディーの一つ」とも言われるのですが、そのメロディ自体は自作の「ラインの妖精」から借用したものです。そして、二重唱としてではなくてこのように管弦楽曲に編曲されて演奏されることも多いようです。

ちなみに、二重唱の歌詞はジュール・バルビエが書いたものです。

美しい夜、おお恋の夜

喜びに微笑む

またとない甘き時間

おお美しき恋の夜よ!

過ぎ行く時は 戻ることなく

慈愛の情も遠く運び去る

時は過ぎ行く 戻ることなし

そよ風が優しく包む

そっと口づけを残して

美しい夜、おお恋の夜

喜びに微笑む

またとない甘き時間

おお美しき恋の夜よ!

またとない甘き時間

恋の夜よ!恋の夜よ!

「緩さ」みたいなものが妙に魅力的

高い分析力と良い意味での「緩さ」が上手くマッチして実に良い雰囲気に仕上がっているレイボヴィッツの演奏を聞くと、どうしてもマルケヴィッチの演奏が比較の対象として浮かび上がってきます。両者の共通点はともに「作曲家」でもあったと言うことです。

レイボヴィッツは「十二音技法の使徒」と呼ばれるほどに新ウィーン楽派の音楽の普及につとめ、あわせてその技法に関しても多くの著書(「現代音楽への道」「十二音技法とは何か」「シェーンベルクとその楽派」など)を残し、自らもその理論の上に立った作品を多く残しています。

マルケヴィッチもまた、第二次世界大戦開戦までは「恐るべき子供たち」の1人として「現代音楽では最も驚異的な人物」であると評されていました。しかし、結果として振り返ってみれば、同じく「恐るべき子供たち」であったストラヴィンスキーやプロコフィエフと較べてみれば、その差は歴然としています。

つまり、気楽な物言いを許してもらうならば、レイボヴィッツが「指揮活動もする作曲家」であったのに対して、マルケヴィッチの場合は「作曲もしていた指揮者」という捉え方をされるようになったのです。

ただし、両者ともに作品を分析する能力に関しては卓越したものを持っていました。しかし、その分析したものをオーケストラに明確に伝え、統率する能力に関しては大きな差があったと言わざるをえません。もっとも、指揮者稼業だけで飯を食っている連中の中でもマルケヴィッチと肩を並べられるほどの指揮の能力を持っていた人は殆どいないでしょうから、それは仕方のないことだったのかもしれません。

しかし、マルケヴィッチの場合は自分が納得できる表現に辿りつくまでは容赦なくオーケストラのメンバーを絞り上げるので、どの録音をとっても強い緊張感に満ちた引き締まった姿が呈示されるのですが、時にはそれが行き過ぎて息苦しさを感じてしまう場合もありました。

それと比べると、レイボヴィッツの指揮には良い意味での緩さがありました。おそらくは、本意としてはマルケヴィッチのように追い込みたかったのかもしれませんが、自分にはそこまでの指揮のスキルというか、粘着性というか、執念というか、そういうものがないことも十分に承知していたのでしょう。

そして、そう言う「緩さ」のようなものが、時にシューマンの交響曲第3番「ライン」の第1楽章ようにとんでもないことになってしまうこともあるのですが、対象が多くの人が聞きなじんだことがあるような「小品」になると、その高い分析力と良い意味での「緩さ」が上手くマッチして実に良い雰囲気に仕上がっていたりします。

調べてみると、レイボヴィッツは「リーダーズ・ダイジェスト」からの依頼で膨大な数の小品を録音しています。

おそらく、レイボヴィッツにとってはそれほど楽しい仕事ではなかったのかもしれませんが、食っていくためには必要な仕事だったのでしょう。あてがわれたオーケストラも「インターナショナル交響楽団」とか「ロンドン音楽祭管弦楽団」「パリ・コンセール・サンフォニーク協会管弦楽団」などと言う「怪しげ」なものばかりです。

おそらく、それらは実在するオーケストラが契約上の関係で名前を出せないための変名である場合もあるのですが、明らかに録音用に臨時編成されたオーケストラも混じっていたようです。

そんなわけで、音楽そのものはレイボヴィッツが本来指向する方よりはどんどん緩くなっていくのですが、聞き手からするとその「緩さ」みたいなものが妙に魅力的に聞こえるのです。

よくぞこれで「O.K」を出したものだと思うような録音もあるのですが、それが指揮者としてのレイボヴィッツの姿を如実にあらわしているのかもしれません。しかし、結果として、ほかではぜったに聞けないユニークな演奏に仕上がっているのですから、聞き手からすればそれを楽しめばいいだけです。

「パリ・コンセール・サンフォニーク協会管弦楽団」とは、おそらく「パリ音楽院管弦楽団」の変名と思われるのですが、そう考えれば実にコンセルヴァトワールのオケらしい演奏です。このオケと若きショルティのバトルは有名なエピソードですが、もしもこの時の指揮者がマルケヴィッチだったらきっと血を見たことでしょう。(^^;。

しかし、そういう「緩さ」が「それ行けどんどん」の華やかさに昇華していて聴き応え満点の演奏になっていることで、に聞き飽きるほどに聞いている音楽にしても実にユニークな表現に仕上がっています。

そんなこんなで、こういう一連の小品の録音はレイボヴィッツという「指揮者」のもう一つの側面を明らかにしてくれているのかもしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-07-24:ごんごん

- アマオケホルン吹きの音盤中毒日記 レイボヴィッツのボレロ

http://harumochi.cocolog-nifty.com/horn/2010/02/post-ad98.html

にこのLPについて、以下のようにかかれていますが、これって、本当ですか。

----------------------------------------

60年代初頭のリーダーズダイジェストへの一連の録音からラヴェルの「ボレロ」と「ラ・ヴァルス」。オケはパリ音楽院管というもの。

手持ちはリーダーズダイジェスト社が出していたセット物LP。

P1010047 一般発売されずオケが契約上の変名だったりしたので、注目されることがなかった演奏だが、初出のLPにはソリスト名が明記されていた。

そこにはフルートのルボン、オーボエ・ダ・モーレのカシェ、ホルンのテーヴェらクリュイタンス時代のパリ音楽院管の伝説的な名手に加え、パリ・ギャルドの首席サックス奏者R GateauとF Lhommeの名。

さらにトロンボーンに超大物クロボカールが特別参加というオールスターキャストは鳥肌もの。これはレイボヴィッツの人脈のすごさだろう。とても一般家庭用の名曲全集とは思えないほど。

(中略)

名エンジニア、ケネス・ウイルキンソンの手による録音が驚異的に良い音なのも嬉しい。

2022-05-23:コタロー

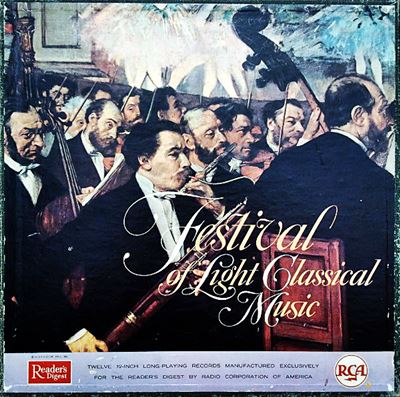

- このジャケットを見て、1960年代の終わりにリーダー・ダイジェスト社から発売された「家庭名曲集」というタイトルがついたLPの写真を思いだしました。しかし、家にあった当該のLPは、約10枚のボックスに全体が収まっていました。

パリ・コンセール・サンフォニーク協会管弦楽団は正体不明のオケですが、演奏の「質」という点では、かのパリ音楽院管弦楽団を凌ぐものがあると思いました。

特に懐かしかったのは、「ダッタン人の踊り」です。フランスのオケに特有のサキソフォンのようなホルンの響きが独特の哀愁を感じました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)