Home|更新履歴(リスニングルーム)

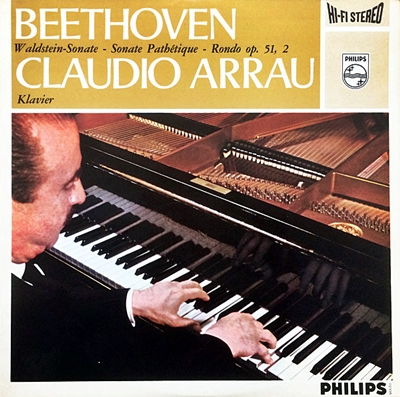

日本の伝統芸能の世界には「芸養子」なる制度があります。能や歌舞伎の役者に子供がいない場合には、能力がある弟子を実際の子供(養子)として認めて育てていくシステムのことです。 芸事というのは、大人になってから学びはじめては遅い世界なので、芸事...

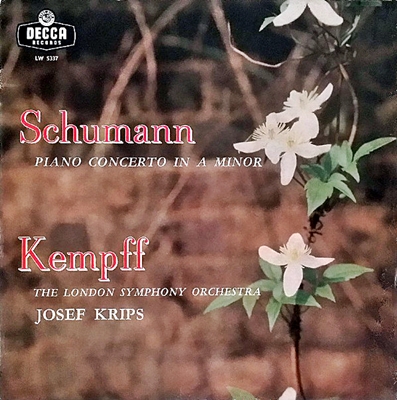

当然の事ながら、この録音でまず最初に言及すべきはケンプであるべきでしょう。 しかし、それはひとまず脇において(^^;、クリップスのあわせ上手について一言触れておきたいと思います。 クリップスのあわせ上手と言うことで真っ先に思い浮かぶ...

日本の伝統芸能の世界には「芸養子」なる制度があります。能や歌舞伎の役者に子供がいない場合には、能力がある弟子を実際の子供(養子)として認めて育てていくシステムのことです。 芸事というのは、大人になってから学びはじめては遅い世界なので、芸事...

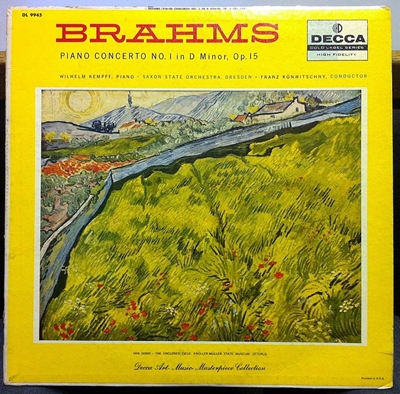

レーベルの宣伝文句を見ると「ケンプが旧東ドイツのドレスデンに赴いて行った貴重な録音」だそうです。ところが、それほどまでに気合いを入れた録音なのに、なぜかモノラル録音なのです。 1957年の録音ですから、なんの気合いも入っていない通常の録音...

日本の伝統芸能の世界には「芸養子」なる制度があります。能や歌舞伎の役者に子供がいない場合には、能力がある弟子を実際の子供(養子)として認めて育てていくシステムのことです。 芸事というのは、大人になってから学びはじめては遅い世界なので、芸事...

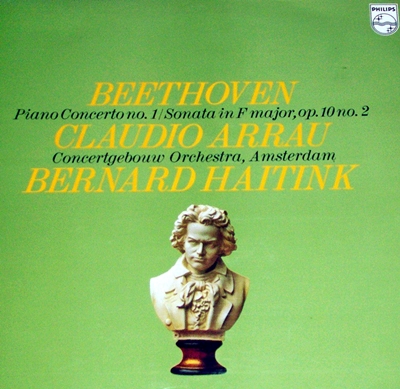

昔の巨匠には「コンプリート」という概念はほとんどなかったようです。 例えば、フルトヴェングラーのベートーベンやブラームスの交響曲全集というものは存在しているのですが、それはあちこちで録音されたものをかき集めて「全集」に仕立てあげただけの話...

日本の伝統芸能の世界には「芸養子」なる制度があります。能や歌舞伎の役者に子供がいない場合には、能力がある弟子を実際の子供(養子)として認めて育てていくシステムのことです。 芸事というのは、大人になってから学びはじめては遅い世界なので、芸事...

カラヤンが多くの人々から受け入れられた最大の魅力は、ベルリン・フィルというオーケストラを徹底的に鍛えて、未だ誰も耳にしたことがなかったような希有の響きを実現したことであり、その希有の響きによってきわめて「完成度」の高い「録音」を作りあげたこ...

これもまた、見事なまでにカラヤン流の美学が貫徹しています。 シベリウスの音楽といえば北欧のヒンヤリとした空気感に包まれた音楽というのが通り相場なのですが、カラヤンの解釈はそう言う「常識」には一切とらわれていません。 シベリウスという...

この録音は長きにわたって私のお気に入りの一枚でした。しかし、今となっては「時代遅れ」の演奏と見られているようす。 それでも、私にとってこれは今もなお「大切」な録音であり、その「録音」がパブリック・ドメインとなって広く世に紹介できるというの...

これもまた考えようによっては不思議な録音です。 何が不思議かというと、どういう風の吹き回しでこういう録音が計画されたのかがなかなか見えてこないのです。 言うまでもなく、ピアノを担当しているセルはクリーブランド管弦楽団という希有なオー...

「Max Goberman」は「マックス・ゴバーマン」と読むらしいです。 今となってはほとんど記憶の彼方に消えてしまった名前ですが、バーンスタインの「ウェスト・サイド・ストーリー」や「オン・ザ・タウン」の初演をつとめたミュージカルの指揮者...

昔の巨匠には「コンプリート」という概念はほとんどなかったようです。 例えば、フルトヴェングラーのベートーベンやブラームスの交響曲全集というものは存在しているのですが、それはあちこちで録音されたものをかき集めて「全集」に仕立てあげただけの話...

この録音は長きにわたって私のお気に入りの一枚でした。しかし、今となっては「時代遅れ」の演奏と見られているようす。 それでも、私にとってこれは今もなお「大切」な録音であり、その「録音」がパブリック・ドメインとなって広く世に紹介できるというの...

これもまた、見事なまでにカラヤン流の美学が貫徹しています。 シベリウスの音楽といえば北欧のヒンヤリとした空気感に包まれた音楽というのが通り相場なのですが、カラヤンの解釈はそう言う「常識」には一切とらわれていません。 シベリウスという...

ヘルマン・シェルヘンという名前が強く結びついている録音と言えばルガーノ放送管弦楽団とのベートーベン交響曲全集でしょう。1965年の1月から4月にかけて一気呵成にライブ録音で収録されたものですが、売り文句が「猛烈なスピードと過激なデュナーミク...

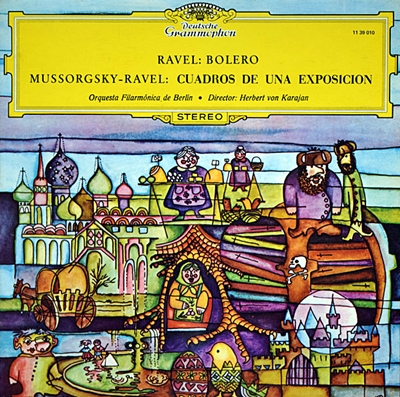

おそらくこの録音はブラインドで聞かされても、かなりの方がカラヤンの演奏だと言い当てることが出来るでしょう。それほどまでに、カラヤンの色に染め上げられた演奏であり、オケの音色です。 そして、それはカラヤン以外の誰もが作り出せなかった色なので...

これもまた考えようによっては不思議な録音です。 何が不思議かというと、どういう風の吹き回しでこういう録音が計画されたのかがなかなか見えてこないのです。 言うまでもなく、ピアノを担当しているセルはクリーブランド管弦楽団という希有なオー...

「Max Goberman」は「マックス・ゴバーマン」と読むらしいです。 今となってはほとんど記憶の彼方に消えてしまった名前ですが、バーンスタインの「ウェスト・サイド・ストーリー」や「オン・ザ・タウン」の初演をつとめたミュージカルの指揮者...

この録音は長きにわたって私のお気に入りの一枚でした。しかし、今となっては「時代遅れ」の演奏と見られているようす。 それでも、私にとってこれは今もなお「大切」な録音であり、その「録音」がパブリック・ドメインとなって広く世に紹介できるというの...

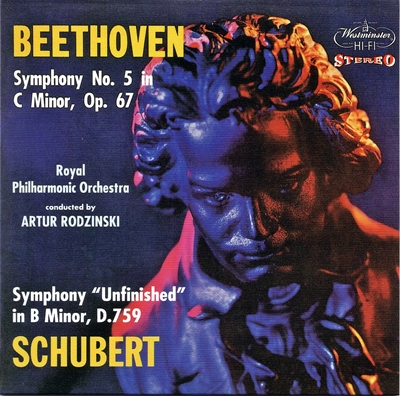

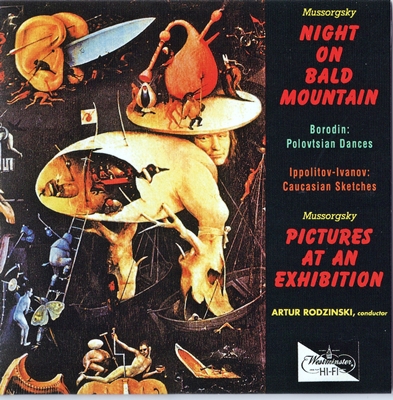

ロジンスキーという男の経歴を調べていると、一つだけ「おやっ!」と思うことがあります。 それはニューヨークフ・フィルの音楽監督のポジションを手に入れながらも、音楽的により上の世界を目指してコンサート・マスターも含めて「血の粛清」を行った...

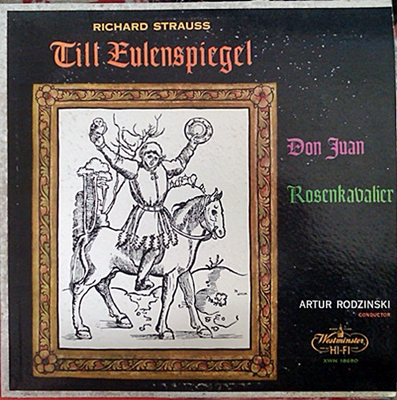

ウェストミンスターはよくぞこの録音を残してくれたものです。 もちろん、この翌年(1956年)からはウェストミンスターもステレオによる録音をはじめるので、出来ればステレオ録音で残ってくれればもっと良かったのですが、まあ、これ以上贅沢を言うの...

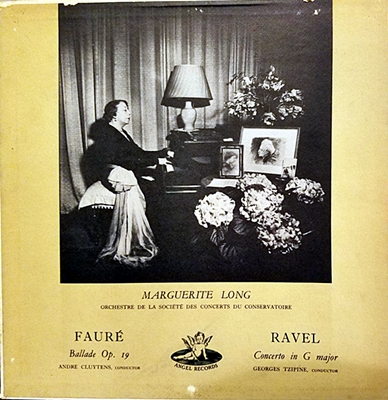

マルグリット・ロンという名前も次第に忘却の彼方に沈みつつあるような気がします。 若手の登竜門といわれる「ロン=ティボー国際コンクール」も、その名前の「ティボー」がヴァイオリニストのジャック・ティボーに由来することは知られていても、「ロン」...

これもまた考えようによっては不思議な録音です。 何が不思議かというと、どういう風の吹き回しでこういう録音が計画されたのかがなかなか見えてこないのです。 言うまでもなく、ピアノを担当しているセルはクリーブランド管弦楽団という希有なオー...

ともすれば晦渋さが前面に出てしまうことの多いフォーレの音楽が、ここではそう言う影すらも感じさせない なんの説明も必要もないほどに素晴らしい演奏です。 事あるごとに、「昔は良かった」と呟く年寄りの愚痴といわれようと、やはり、昔の演奏家...

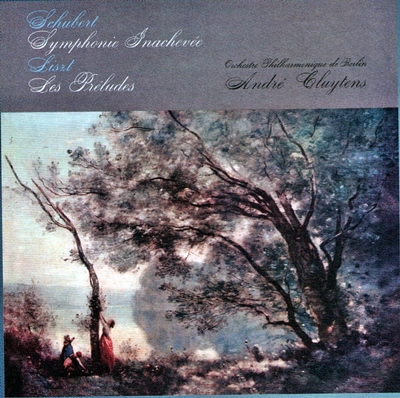

クリュイタンスがベルリンフィルと「未完成」を録音していたとは知りませんでした。 そして、ベートーベンの交響曲全集を録音した「おまけ」みたいなものだろうと思って聞き始めてみると、それが驚くほどに素晴らしい演奏だったのでさらに驚かされるのです...

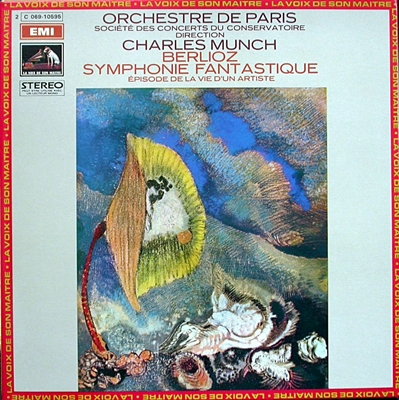

ベルリオーズの幻想交響曲といえばこの録音が定番となっています。 しかし、振り返ってみれば、ミンシュはこの作品を何度も録音しています。 例えば、長年にわたって彼の手兵であったボストンのオケとは2度のセッション録音を行っています。 ...

これもまた考えようによっては不思議な録音です。 何が不思議かというと、どういう風の吹き回しでこういう録音が計画されたのかがなかなか見えてこないのです。 言うまでもなく、ピアノを担当しているセルはクリーブランド管弦楽団という希有なオー...

「展覧会の絵」のような作品だと、正直言ってモノラル録音だと言うことはかなりのハンデにはなります。 また、シュトラウスのワルツ集の時にも感じたことなのですが、ロイヤルフィルの音色というのはきらびやかと言うよりは、どちらかといえばくすんだ感じ...

50年代の中頃にシゲティは二人のピアニストを相棒としてかなりまとまった数のモーツァルトのソナタを録音しています。 しかし、この録音に関しては不思議なことだらけで、何よりも録音の日時が「50年代中頃」としか記されていないものが多くて、全く持...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2018-01-31]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」 ハ短調 Op.13

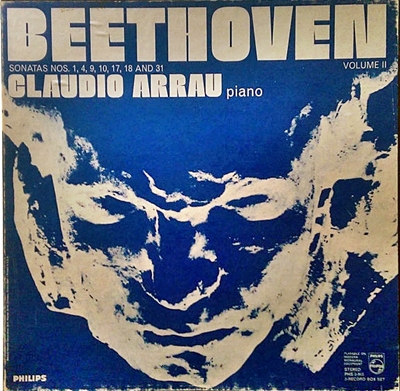

(P)クラウディオ・アラウ 1963年9月録音日本の伝統芸能の世界には「芸養子」なる制度があります。能や歌舞伎の役者に子供がいない場合には、能力がある弟子を実際の子供(養子)として認めて育てていくシステムのことです。 芸事というのは、大人になってから学びはじめては遅い世界なので、芸事...

[2018-01-30]・・・シューマン:ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

(P)ヴィルヘルム・ケンプ ヨゼフ・クリップス指揮 ロンドン交響楽団 1953年9月録音当然の事ながら、この録音でまず最初に言及すべきはケンプであるべきでしょう。 しかし、それはひとまず脇において(^^;、クリップスのあわせ上手について一言触れておきたいと思います。 クリップスのあわせ上手と言うことで真っ先に思い浮かぶ...

[2018-01-30]・・・ベートーベン:ピアノソナタ第7番 ニ長調 作品10の3

(P)クラウディオ・アラウ 1964年9月録音日本の伝統芸能の世界には「芸養子」なる制度があります。能や歌舞伎の役者に子供がいない場合には、能力がある弟子を実際の子供(養子)として認めて育てていくシステムのことです。 芸事というのは、大人になってから学びはじめては遅い世界なので、芸事...

[2018-01-29]・・・ブラームス:ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 作品15

(P)ヴィルヘルム・ケンプ フランツ・コヴィチュニー指揮 ドレスデン国立管弦楽団 1957年5月2日~3日録音レーベルの宣伝文句を見ると「ケンプが旧東ドイツのドレスデンに赴いて行った貴重な録音」だそうです。ところが、それほどまでに気合いを入れた録音なのに、なぜかモノラル録音なのです。 1957年の録音ですから、なんの気合いも入っていない通常の録音...

[2018-01-29]・・・ベートーベン:ピアノソナタ第6番 ヘ長調 作品10の2

(P)クラウディオ・アラウ 1964年9月録音日本の伝統芸能の世界には「芸養子」なる制度があります。能や歌舞伎の役者に子供がいない場合には、能力がある弟子を実際の子供(養子)として認めて育てていくシステムのことです。 芸事というのは、大人になってから学びはじめては遅い世界なので、芸事...

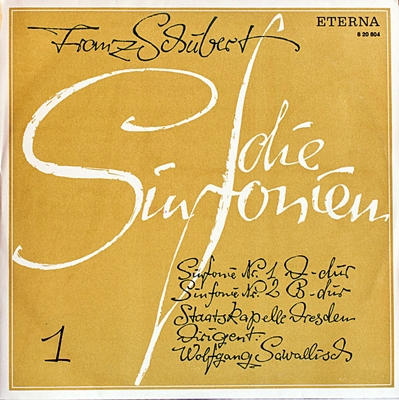

[2018-01-28]・・・シューベルト:交響曲 第2番 変ロ長調 D125

ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 シュターツカペレ・ドレスデン 1967年録音昔の巨匠には「コンプリート」という概念はほとんどなかったようです。 例えば、フルトヴェングラーのベートーベンやブラームスの交響曲全集というものは存在しているのですが、それはあちこちで録音されたものをかき集めて「全集」に仕立てあげただけの話...

[2018-01-28]・・・ベートーベン:ピアノソナタ第5番 ハ短調 作品10の1

(P)クラウディオ・アラウ 1964年9月録音日本の伝統芸能の世界には「芸養子」なる制度があります。能や歌舞伎の役者に子供がいない場合には、能力がある弟子を実際の子供(養子)として認めて育てていくシステムのことです。 芸事というのは、大人になってから学びはじめては遅い世界なので、芸事...

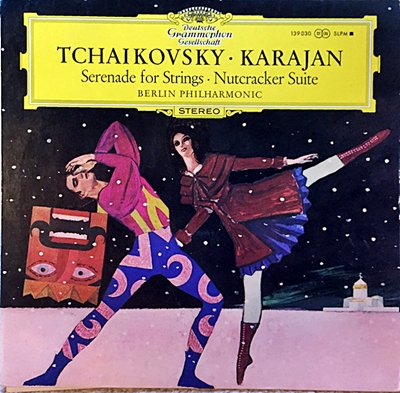

[2018-01-27]・・・チャイコフスキー:弦楽セレナード ハ長調 Op.48

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1966年10月録音カラヤンが多くの人々から受け入れられた最大の魅力は、ベルリン・フィルというオーケストラを徹底的に鍛えて、未だ誰も耳にしたことがなかったような希有の響きを実現したことであり、その希有の響きによってきわめて「完成度」の高い「録音」を作りあげたこ...

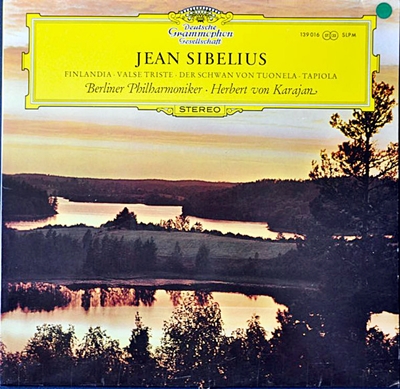

[2018-01-26]・・・シベリウス:劇音楽「クレオマ」より第1曲 「悲しきワルツ」作品44-1

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1967年1月30日録音これもまた、見事なまでにカラヤン流の美学が貫徹しています。 シベリウスの音楽といえば北欧のヒンヤリとした空気感に包まれた音楽というのが通り相場なのですが、カラヤンの解釈はそう言う「常識」には一切とらわれていません。 シベリウスという...

[2018-01-26]・・・ロッシーニ:弦楽のためのソナタ 第5番 変ホ長調

ネヴィル・マリナー指揮 アカデミー室内管弦楽団 1966年9月録音この録音は長きにわたって私のお気に入りの一枚でした。しかし、今となっては「時代遅れ」の演奏と見られているようす。 それでも、私にとってこれは今もなお「大切」な録音であり、その「録音」がパブリック・ドメインとなって広く世に紹介できるというの...

[2018-01-25]・・・モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ ヘ長調 K.376

(P)ジョージ・セル (Vn)ラファエル・ドルイアン 1967年8月これもまた考えようによっては不思議な録音です。 何が不思議かというと、どういう風の吹き回しでこういう録音が計画されたのかがなかなか見えてこないのです。 言うまでもなく、ピアノを担当しているセルはクリーブランド管弦楽団という希有なオー...

[2018-01-25]・・・ハイドン:交響曲第2番 ハ長調 Hob. I-2

マックス・ゴバーマン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1960年~1962年録音「Max Goberman」は「マックス・ゴバーマン」と読むらしいです。 今となってはほとんど記憶の彼方に消えてしまった名前ですが、バーンスタインの「ウェスト・サイド・ストーリー」や「オン・ザ・タウン」の初演をつとめたミュージカルの指揮者...

[2018-01-24]・・・シューベルト:交響曲 第1番 ニ長調 D82

ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 シュターツカペレ・ドレスデン 1967年録音昔の巨匠には「コンプリート」という概念はほとんどなかったようです。 例えば、フルトヴェングラーのベートーベンやブラームスの交響曲全集というものは存在しているのですが、それはあちこちで録音されたものをかき集めて「全集」に仕立てあげただけの話...

[2018-01-23]・・・ロッシーニ:弦楽のためのソナタ 第3番 ハ長調

ネヴィル・マリナー指揮 アカデミー室内管弦楽団 1966年9月録音この録音は長きにわたって私のお気に入りの一枚でした。しかし、今となっては「時代遅れ」の演奏と見られているようす。 それでも、私にとってこれは今もなお「大切」な録音であり、その「録音」がパブリック・ドメインとなって広く世に紹介できるというの...

[2018-01-22]・・・シベリウス:交響詩「フィンランディア」 作品26

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1964年10月28日録音これもまた、見事なまでにカラヤン流の美学が貫徹しています。 シベリウスの音楽といえば北欧のヒンヤリとした空気感に包まれた音楽というのが通り相場なのですが、カラヤンの解釈はそう言う「常識」には一切とらわれていません。 シベリウスという...

[2018-01-21]・・・ベートーベン:交響曲第4番変ロ長調 作品60

ヘルマン・シェルヘン指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1954年9月録音ヘルマン・シェルヘンという名前が強く結びついている録音と言えばルガーノ放送管弦楽団とのベートーベン交響曲全集でしょう。1965年の1月から4月にかけて一気呵成にライブ録音で収録されたものですが、売り文句が「猛烈なスピードと過激なデュナーミク...

[2018-01-20]・・・ムソソルグスキー:展覧会の絵(ラヴェル編曲)

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1965年11月4日&9日録音おそらくこの録音はブラインドで聞かされても、かなりの方がカラヤンの演奏だと言い当てることが出来るでしょう。それほどまでに、カラヤンの色に染め上げられた演奏であり、オケの音色です。 そして、それはカラヤン以外の誰もが作り出せなかった色なので...

[2018-01-19]・・・モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ ホ短調 K.304

(P)ジョージ・セル (Vn)ラファエル・ドルイアン 1967年8月これもまた考えようによっては不思議な録音です。 何が不思議かというと、どういう風の吹き回しでこういう録音が計画されたのかがなかなか見えてこないのです。 言うまでもなく、ピアノを担当しているセルはクリーブランド管弦楽団という希有なオー...

[2018-01-18]・・・ハイドン:交響曲第1番 ニ長調, Hob.I:1

マックス・ゴバーマン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1960年~1962年録音「Max Goberman」は「マックス・ゴバーマン」と読むらしいです。 今となってはほとんど記憶の彼方に消えてしまった名前ですが、バーンスタインの「ウェスト・サイド・ストーリー」や「オン・ザ・タウン」の初演をつとめたミュージカルの指揮者...

[2018-01-17]・・・ロッシーニ:弦楽のためのソナタ 第1番 ト長調

ネヴィル・マリナー指揮 アカデミー室内管弦楽団 1966年9月録音この録音は長きにわたって私のお気に入りの一枚でした。しかし、今となっては「時代遅れ」の演奏と見られているようす。 それでも、私にとってこれは今もなお「大切」な録音であり、その「録音」がパブリック・ドメインとなって広く世に紹介できるというの...

[2018-01-16]・・・シューベルト:交響曲第8番 ロ短調 D.759 「未完成」

ロジンスキー指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽 1956年9月録音ロジンスキーという男の経歴を調べていると、一つだけ「おやっ!」と思うことがあります。 それはニューヨークフ・フィルの音楽監督のポジションを手に入れながらも、音楽的により上の世界を目指してコンサート・マスターも含めて「血の粛清」を行った...

[2018-01-15]・・・リヒャルト・シュトラウス:組曲「ばらの騎士」

ロジンスキー指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1955年4月~5月録音ウェストミンスターはよくぞこの録音を残してくれたものです。 もちろん、この翌年(1956年)からはウェストミンスターもステレオによる録音をはじめるので、出来ればステレオ録音で残ってくれればもっと良かったのですが、まあ、これ以上贅沢を言うの...

[2018-01-14]・・・ショパン:ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 作品21

(P)マルグリット・ロン アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ音楽院管弦楽団 1953年1月19日~20日録音マルグリット・ロンという名前も次第に忘却の彼方に沈みつつあるような気がします。 若手の登竜門といわれる「ロン=ティボー国際コンクール」も、その名前の「ティボー」がヴァイオリニストのジャック・ティボーに由来することは知られていても、「ロン」...

[2018-01-13]・・・モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ ハ長調 K.296

(P)ジョージ・セル (Vn)ラファエル・ドルイアン 1967年8月これもまた考えようによっては不思議な録音です。 何が不思議かというと、どういう風の吹き回しでこういう録音が計画されたのかがなかなか見えてこないのです。 言うまでもなく、ピアノを担当しているセルはクリーブランド管弦楽団という希有なオー...

[2018-01-12]・・・フォーレ:ピアノと管弦楽のためのバラード Op.19

(P)マルグリット・ロン アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ音楽院管弦楽団 1950年10月30日録音ともすれば晦渋さが前面に出てしまうことの多いフォーレの音楽が、ここではそう言う影すらも感じさせない なんの説明も必要もないほどに素晴らしい演奏です。 事あるごとに、「昔は良かった」と呟く年寄りの愚痴といわれようと、やはり、昔の演奏家...

[2018-01-11]・・・シューベルト:交響曲第8番 ロ短調 D.759 「未完成」

アンドレ・クリュイタンス指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1960年11月25日録音クリュイタンスがベルリンフィルと「未完成」を録音していたとは知りませんでした。 そして、ベートーベンの交響曲全集を録音した「おまけ」みたいなものだろうと思って聞き始めてみると、それが驚くほどに素晴らしい演奏だったのでさらに驚かされるのです...

[2018-01-10]・・・ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14

シャルル・ミュンシュ指揮 パリ管弦楽団 1967年10月録音ベルリオーズの幻想交響曲といえばこの録音が定番となっています。 しかし、振り返ってみれば、ミンシュはこの作品を何度も録音しています。 例えば、長年にわたって彼の手兵であったボストンのオケとは2度のセッション録音を行っています。 ...

[2018-01-09]・・・モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ ト長調 K.301

(P)ジョージ・セル (Vn)ラファエル・ドルイアン 1967年8月これもまた考えようによっては不思議な録音です。 何が不思議かというと、どういう風の吹き回しでこういう録音が計画されたのかがなかなか見えてこないのです。 言うまでもなく、ピアノを担当しているセルはクリーブランド管弦楽団という希有なオー...

[2018-01-08]・・・ムソソルグスキー:展覧会の絵(ラヴェル編曲)

ロジンスキー指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1955年4月~5月録音「展覧会の絵」のような作品だと、正直言ってモノラル録音だと言うことはかなりのハンデにはなります。 また、シュトラウスのワルツ集の時にも感じたことなのですが、ロイヤルフィルの音色というのはきらびやかと言うよりは、どちらかといえばくすんだ感じ...

[2018-01-07]・・・モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ 変ホ長調 K.481

(Vn)ヨゼフ・シゲティ (P)ジョージ・セル 1955年3月23日~25日録音50年代の中頃にシゲティは二人のピアニストを相棒としてかなりまとまった数のモーツァルトのソナタを録音しています。 しかし、この録音に関しては不思議なことだらけで、何よりも録音の日時が「50年代中頃」としか記されていないものが多くて、全く持...

前のページ/次のページ

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)