Home|ハイフェッツ(Jascha Heifetz)|シューベルト:弦楽五重奏曲 ハ長調 D.956

シューベルト:弦楽五重奏曲 ハ長調 D.956

(vn)ヤッシャ・ハイフェッツ&イスラエル・ベイカー (va)ウィリアム・プリムローズ (vc)グレゴール・ピアティゴルスー&ガーボル・レイト 1961年11月30日~12月1日録音

Schubert:String Quintet in C major, D.956 [1.Allegro ma non troppo]

Schubert:String Quintet in C major, D.956 [2.Adagio]

Schubert:String Quintet in C major, D.956 [3.Scherzo. Presto. Trio. Andante sostenuto]

Schubert:String Quintet in C major, D.956 [4.Allegretto - Piu allegro]

「交響曲への道」を追求したシューベルト晩年の執念

自筆譜を所持していたのはディアベッリなのですが、この作品の価値が理解できなかった彼はこれを出版しようとはせんでした。さらに、どのような経緯があったのかは不明ですが、結果としてその自筆譜は失われてしまうことにもなりました。

そう言うこともあって、この作品がようやく初演されたのはシューベルトが亡くなってから20年以上が経過した1850年のことであり、出版はその3年後の1853年でした。

では、ディアベッリが理解できなかった「新しさ」とは何だったのでしょうか。

まず一つめは、自らが五重奏曲の範としていたモーツァルトの作品のスタイルを乗り越えようとしていたことです。

モーツァルトの五重奏曲は弦楽四重奏の編成にヴィオラを追加することで内声部の充実を図っていました。

しかし、シューベルトはチェロを追加することで低声部を充実させ、その充実した低声部を土台としてよりシンフォニックな音楽を指向したことです。

そのシンフォニックへの指向は「ロザムンデ」や「死と乙女」という二つの弦楽四重奏曲を「交響曲への道」として位置づけていたように、それは晩年のシューベルトの執念のようなものでした。

そして、シューベルトはその二つの弦楽四重奏曲(「ロザムンデ」と「死と乙女」)を完成させた後にさらにその道を推し進めようとト長調の弦楽四重奏曲(D.887)を完成させ、さらにそこから少し時をおいて、より響きを充実させた五重奏曲という編成でよりでシンフォニックな広がりを追求したのです。

そのために、シューベルトはヴィオラではなくチェロを編成に追加し、さらに、その二つのチェロをペアとして扱うのではなく、それぞれに独立した動きを与えることで低声部の厚みを増すだけでなく、時にはヴィオラやヴァイオリンと結びつくことでその他の音域でも厚みを増すように工夫しているのです。

おそらく、ディアベッリはこのチェロの扱い方の意味するもの、その新しさが理解できなかったのではないでしょうか。

さらに二つめとして、この五重奏曲では晩年のシューベルトの特長となる独特の響きが駆使されていることです。

この響きに関して、例えば作曲家の池辺晋一郎氏は「ナポリ調」という概念を使って解説されているのですが、正直言ってよく分かりません。

ただし、実際に耳で聞いてみれば、例えば第二楽章などで穏やかで情感豊かに始まった音楽がヘ短調の不安定な世界に踏み込んだと思うと激しく転調を重ねていくことで悲劇的なクライマックスにたどり着きます。

いわゆる、景色のいい道をのんびり歩いていると、急に化け物と遭遇するという晩年のシューベルトによくある光景です。

おそらく、こういう化け物とふいに出会うような世界もディアベッリの理解の外にあったのではないでしょうか。

しかし、私たちもまたディアベッリよりは賢くないことは明らかなのですが、それでも後に生まれたおかげで、多くの音楽に触れる機会を得ています。

ですから、この作品が内包しているシンフォニックなものへの指向を聞き取ることはそれほど困難ではありませんし、そのシンフォニックな世界が、時にはブルックナーにもつながっていくほどの深く沈み込む世界を持っていることに気づくことも出来ます。

だからといって、決してうぬぼれてはいけないでしょう。

言えることは、先人の肩の上に乗れるというのは有り難いということだけです。

聞き手のことなどは殆ど斟酌することなく、おそらくは自分の楽しみのためだけに演奏している雰囲気が漂う演奏

シューベルト:弦楽五重奏曲 ハ長調 D.956ハイフェッツを中心としたこの一連の室内楽演奏は、それぞれの作品にまとわりついている「情」のようなものを綺麗さっぱり忘れ去って、スコアに示されているものをそれぞれの名人芸によって楽しくあぶり出してみようというものでした。

そして、その「あぶり出す」作業は結構楽しかったのではないでしょうか。

ですから、そこにはザッハリヒカイトに作曲家の本質に迫るなどと言う「堅苦しい」ものではなくて、俺たちの腕でスコアを徹底的に磨き上げればどんな世界があらわれるのかという「楽しみ」に満ちたものだったはずです。

そして、やればやるほどどんどん楽しくなってきたので、ついには聞き手のことなんか綺麗さっぱり忘れてしまって、磨くだけ磨いたらこんなことになってしまいました・・・みたいな録音が残ってしまったのです。

ですから、ここにあるのはシューベルト言う音楽に含まれた真実の「情」だけが「砂金」のように残った録音です。

おそらく、それは多くの人がシューベルトに求める世界からはかけ離れていますが、それでもこの残された「砂金」の雑じりけのない美しさは否定しようがないことも事実です。

- 第1楽章:Allegro Ma Non Troppo

- 第2楽章:Adagio

- 第3楽章:Scherzo: Presto; Trio: Andante Sostenuto

- 第4楽章:Allegretto

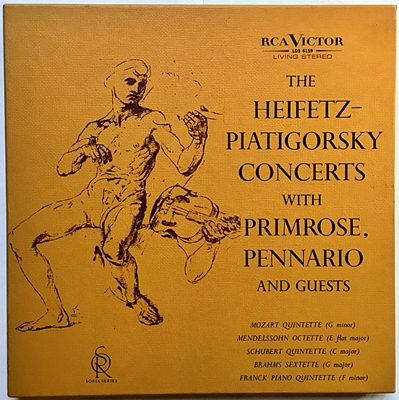

ハイフェッツとピアティゴルスキーは気心の知れた仲を集めて、1961年から1974年にかけて、ハリウッドを中心に室内楽の演奏会を行いました。そして、その演奏会が評判を呼んだので、そこにレコード会社が乗り出してきてある程度まとまった形で録音が残ることになりました。

そして、あれこれ調べていて驚いたのは、その一連の録音は一番最初には3枚組の豪華ボックス盤としてリリースされていることです。

そのボックス盤に収録されていたのは以下の作品です。(RCA Victor LDS 6159)

- メンデルスゾーン:弦楽八重奏曲 変ホ長調 Op.20

- フランク:弦楽五重奏曲 ヘ短調

- シューベルト:弦楽五重奏曲 ハ長調 D.956

- ブラームス:弦楽六重奏曲ト長調 Op.36

- モーツァルト:弦楽五重奏曲第4番 ト短調 K.516

こういうボックス盤が「新譜」として商業的に成り立ったのは、ハイフェッツとピアティゴルスキーの知名度に加えて、オーディオというものが趣味の王道であった時代背景もあったのでしょう。ピアノ曲やヴァイオリン・ソナタのような形式ならばまだしも、この手の室内楽作品は現在ではほんとに売れませんから、隔世の感があります。

おまけに、かなりの期待を持ってリリースされたにもかかわらず、この録音の評判はあまり芳しくなったようなのです。もっと率直に言えば不評だったのです。

その原因は演奏のスタイルにあります。

あの有名な「100万ドルトリオ」の時代から、ピアティゴルスキーは我の強いソリスト連中の調整役に徹していましたから、この室内楽演奏でも音楽的にはハイフェッツが主導権を握っています。

では、ここで貫かれているハイフェッツのスタイルとはどのようなものかと聞かれれば、それは一言で言えば、「ハードボイルド」と言うことです。

もうそれは「ザッハリヒカイト」という言葉を使うのははばかれるほどに、主観的な領域にまで踏み込んでいると思えるほどに変形させられた超辛口の語り口で貫かれています。

そのスタイルは、ハイフェッツという人が聞き手のことなどは殆ど斟酌することなく、おそらくは自分の楽しみのためだけに演奏している雰囲気が漂うのです。

ハイフェッツという人は60年間にわたって第一線で活躍し続けた人でした。

そう言う演奏家としての人生を支えたのは、驚くほどまでにストイックに自分を律し、コントロールしてきた「勁さ」でした。

ですから、この一連の演奏には、そう言うハイフェッツというヴァイオリニストが持っていた「勁さ」がそのまま刻み込まれているのす。

ですから、それは多くの聞き手が期待するような心地よさとは真逆のものであり、それ故にその超辛口の音楽は多くの聞き手から敬して遠ざけられてしまったのは仕方のないことでした。

ただし、その超辛口な語り口が半端なく上手いのです。

こういう五重奏とか六重奏というのは、常設の室内楽演奏の団体を母体として、そこに不足のパートをプラスして演奏されるのが普通です。

それをハイフェッツやピアティゴルスキーやプリムローズという「超」がつくほどの大物ソリストを軸に演奏するのですから、それはもう唖然とするほどの切れ味なのです。

そして、その「上手さ」はよく訓練された室内楽の団体から感じ取れる上手さ、所謂「緊密極まるアンサンブル」というようなレベルでの上手さではなくて、躍動するような音楽が艶やかな響きでもって明晰に語られていく生命力として感じ取れる類のものなのです。

こういう演奏は今となっては殆ど聞くことのできなくなった演奏だと言い切らねばならないのが悲しいことです。

そう思えば、こういう贅沢な顔ぶれで継続的に室内楽作品を、それも決してメジャーとも言えないような作品も含めて録音できた60年代というのはいい時代だったと言えます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-05-29:コタロー

- 私は正直なところ、長らくこの曲は苦手でした。自宅にはアルバン・ベルク弦楽四重奏団らの名演(?)のCDがあるのですが、一度も通しで聴いたことがないほどでした。

ところが、このハイフェッツらの演奏は何の抵抗なく聴き通すことができました。恐らく、彼らの明晰な音楽づくりによってもたらされた「砂金」の美しさの賜物だと思われます。

おかげで苦手意識を払拭できました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年10月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)