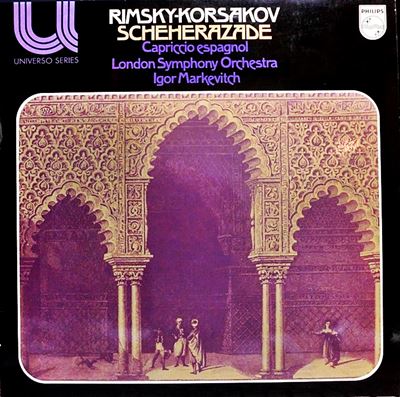

Home|マルケヴィッチ(Igor Markevitch)|リムスキー=コルサコフ:スペイン奇想曲 Op.34

リムスキー=コルサコフ:スペイン奇想曲 Op.34

イーゴリ・マルケヴィチ指揮:ロンドン交響楽団 1962年10月10日~22日録音

Rimsky-Korsakov:Capriccio Espagnol Op.34 [1.Alborada]

Rimsky-Korsakov:Capriccio Espagnol Op.34 [2.Variazioni]

Rimsky-Korsakov:Capriccio Espagnol Op.34 [3.Alborada]

Rimsky-Korsakov:Capriccio Espagnol Op.34 [4.Scena e canto gitano]

Rimsky-Korsakov:Capriccio Espagnol Op.34 [5.Fandango asturiano]

古今東西の数ある管弦楽曲の中の最高傑作の一つ

- 第1楽章:アルポラーダ(朝のセレナード)::スペインの輝かしい朝を思わせる派手な音楽です。

- 第2楽章:変奏曲(夕べの踊り)::第1楽章とは対照的な夕べの穏やかな雰囲気がただよう音楽です。

- 第3楽章:アルボラーダ::第1楽章と同じ主題ですが、半音高い変ロ長調で演奏され、オーケストレーションも変えられています。(ヴァイオリンとクラリネットが入れ替わっている・・・等)

- 第4楽章:ジプシーの歌::小太鼓の連打にヴァイオリンの技巧的な独奏とジプシー情緒満点の音楽です。

- 第5楽章:ファンダンゴ::カスタネットやタンブリンの打楽器のリズムに乗って情熱的な踊りが展開されます。フィナーレはまさに血管ブチ切れの迫力です。

おそらく、古今東西の数ある管弦楽曲の中の最高傑作の一つでしょう。この曲の初演に当たって、練習中の楽団員からたびたび拍手がわき起こってなかなか練習が進まなかったというエピソードも残っているほどです。

チャイコフスキーもこの作品を取り上げて「作曲者自身が現代一流の音楽家であると自認して良いほどの素晴らしい管弦楽法を見せる」と絶賛しています。

こういう作品を前にすると「精神性云々・・・」という言葉は虚しく聞こえるほどです。クラシック音楽を聞く楽しみの一つがこういう作品にもあることをマニアックなクラシック音楽ファンも確認する必要があるでしょう。

恐いものを見たい人には絶対にお薦めの一枚です

リムスキー=コルサコフの「スペイン奇想曲」と言えば、真っ先に思い浮かぶのはアンタル・ドラティ指揮によるロンドン交響楽団とのMercury録音です。あれは、今もって管弦楽の録音としては5本の指にはいることは間違いなほどの優秀録音です。そして、ドラティとロンドン響もその優秀録音のサポートも受けてこの上もなく切れ字の良い演奏を展開しています。

その演奏と録音がどうしても「すり込み」として私の頭の中には存在するので、聞き始めたときは、さすがのマルケヴィッチを持ってしてもその切れ味には到底及ばないなと思ってしまったのです。

しかしながら、聞き進む内に演奏が次第に熱を帯びてくるのが分かります。こういう事はライブなら時にはあることなのですが、スタジオでの録音では極めて珍しいことです。

おそらくは、己の意図に反して反応の鈍いロンドン響に対して次第に渇を入れはじめたのでしょう。その強引なまでのドライブはまさにオーケストラの首根っこをつかんで「さあ、こっちだ!!」と言わんばかりの強引さというか、強烈な統率力です。

そして、その勢いはとどまるところを知らず、最後のフィナーレに向かってとんでもないことになっていきます。

おそらく、全体的なバランスから言えばドラティ盤に軍配が上がるのでしょうが、恐いものを見たい人には絶対にお薦めの一枚です。

それにしても、マルケヴィッチって、オケのメンバーからすれば本当に恐かったんでしょうね。そして、そう言う恐い指揮者が絶滅してしまった「今」という時代は幸せなのか不幸なのか、うーんと考え込んでしまいます。

そして、そのマルケヴィッチの棒に最後まで食らいついたロンドン響のメンバーに心方拍手を送りたいと思います。

そして、さらに付け加えるならば、指揮者もオケもぬるま湯につかったような演奏を世界中に聞かせて・・・、いや、止めておきましょう。今年のおみくじは「大吉」でしたが「口は慎め!」と忠告してくれていましたから・・・。(^^;

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-01-25:たかもり

- マルケヴィッチが来日して日本フィルを指揮した後、何年かしてオーケストラのストをめぐって分裂し、がんばれ日フィルと名付けられたコンサートが各地で行われている頃、私も縁あってコンサートのお手伝いをさせていただきました。終演後団員との懇親会という飲み会があったのですが、割と率直に聞く側の質問に答えてくれて、音楽ファンとしては夢のようなひと時でした。どの指揮者が良いか悪いかなんていうことも本音で話してくれました。マルケヴィッチが奮闘しているオーケストラの支援のため再来日して指揮した時のことで、日フィルのティンパニー奏者が本番前3日間不安で眠れなかったと言ってました。指揮通り叩くために悩んだそうですが、私はその演奏会を聞いてませんが演奏会評は極めて良かったように記憶しています。マルケヴィッチというと、いつもその時のティンパニー奏者の顔と、支援のためのドキュメンタリー映画で彼が出てくるシーンを思い出します。

2022-03-22:大串富史

- 最初にこの楽しき曲また楽しき演奏に賛辞を送りたく思います。

#かなり昔に聞いたこの曲のテンポはまさにこのテンポだったように記憶しているので、いつか聞いたこの曲はこの演奏だったのでは?と思ったりもしています。フィナーレももちろんそうなのですが、イントロのピィーラピラピラピィーラピラピラを聞いただけで他の音源はごめんなさい速攻で却下させていただきました… これからとっても楽しいサーカス(!)が始まるよっ!てな時に、何気取ってんですか、なんて思ってしまうわけです。ちなみに個人的にはクラシック音楽というのは大戦と共に化けの皮が剥げてしまった人類の夢また幻想、器楽演奏というのはきわめて高尚なサーカスというか大道芸で、現代人であるわたしたちはあの懐かしき時代の人々とこれらの音楽を聴いて全く一体になることは到底できないものの、音楽としての機知や美しさや絶妙さは人間として共有できるかな、ぐらいに思っていたりします。まあ余談ですが…

それで本論なのですが、あのその、この音源をバックグラウンドミュージックとして使わせていただく際に、もし全部まるっと繋がったのものをもしアップしていただけるなら、アクセスアップにもきっと資するのではと思ったりしました… ご考慮ご高配いただけましたら嬉しいです。どうぞ宜しくお願いいたします。取り急ぎ、感謝と共に。

<管理人の追記>

「Audacity」のようなDAWソフト(フリー)を使えば、複数のファイルを一つにまとめることは簡単にできます。

お試しください。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)