Home|更新履歴(リスニングルーム)

「Max Goberman」は「マックス・ゴバーマン」と読むらしいです。 今となってはほとんど記憶の彼方に消えてしまった名前ですが、バーンスタインの「ウェスト・サイド・ストーリー」や「オン・ザ・タウン」の初演をつとめたミュージカルの指揮者...

バーンスタインのハイドン演奏というのは話題になることは少ないのですが、彼の録音のキャリアを振り返ってみれば、それはとても大きな地位を占めていることに気付かされます。 そして、その「大きさ」の背景として、ベートーベンやブラームスにつながって...

バルトークの弦楽四重奏曲というのは、その分野においてはベートーベン以降最大の業績だといわれています。 しかし、実際にその音楽を耳にしてみればかなりの人がノックアウトを喰らうはずです。古典派からロマン派の音楽に親しんだ耳からすれば、それは何...

おかしな話なのですが、ベートーベンのヴァイオリン・ソナタやチェロ・ソナタというのは、立派に演奏してくれればくれるほどどんどん「私」から遠のいていくような気がするのです。 そう言えば、オイストラフとオポーリンの全集を取り上げたときに、こんな...

ドヴォルザークの交響曲と言えば第9番「新世界より」だけが飛び抜けて有名です。そして、美しい旋律のあふれている第8番とブラームス的な佇まいをみせる第7番がそれに続きます。 それ以外の6番以前の交響曲と言うことになると、さて、知識としてそう言...

ハンス・シュミット=イッセルシュテット(あまりにも長いので、以下「イッセルシュテット」・・・ちなみに、本人も多くのファンからサインを求められたときに、「私の名前はなんでこんなに長いんだ」とぼやいたとか・・・^^;)を以前に取り上げたときに「...

「Max Goberman」は「マックス・ゴバーマン」と読むらしいです。 今となってはほとんど記憶の彼方に消えてしまった名前ですが、バーンスタインの「ウェスト・サイド・ストーリー」や「オン・ザ・タウン」の初演をつとめたミュージカルの指揮者...

バーンスタインのハイドン演奏というのは話題になることは少ないのですが、彼の録音のキャリアを振り返ってみれば、それはとても大きな地位を占めていることに気付かされます。 そして、その「大きさ」の背景として、ベートーベンやブラームスにつながって...

演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

ドヴォルザークの交響曲と言えば第9番「新世界より」だけが飛び抜けて有名です。そして、美しい旋律のあふれている第8番とブラームス的な佇まいをみせる第7番がそれに続きます。 それ以外の6番以前の交響曲と言うことになると、さて、知識としてそう言...

おかしな話なのですが、ベートーベンのヴァイオリン・ソナタやチェロ・ソナタというのは、立派に演奏してくれればくれるほどどんどん「私」から遠のいていくような気がするのです。 そう言えば、オイストラフとオポーリンの全集を取り上げたときに、こんな...

バルトークの弦楽四重奏曲というのは、その分野においてはベートーベン以降最大の業績だといわれています。 しかし、実際にその音楽を耳にしてみればかなりの人がノックアウトを喰らうはずです。古典派からロマン派の音楽に親しんだ耳からすれば、それは何...

バーンスタインのバッハ録音はとても少ないの驚かされます。 その数少ない中に「マタイ受難曲」という大物もあるのですが、それがまた、大幅にカットされた英語による歌唱というスタイルなので、果たしてそれを「バッハ録音」と言っていいものか躊躇ってし...

何故かこの録音もアップするのを忘れていました。 グールドとバーンスタインはこの後ブラームスのコンチェルトを巡って喧嘩別れをしてしまうのですが、バーンスタインのバッハ録音を聞いていると、それは一つのきっかけにすぎなかったのではないかという気...

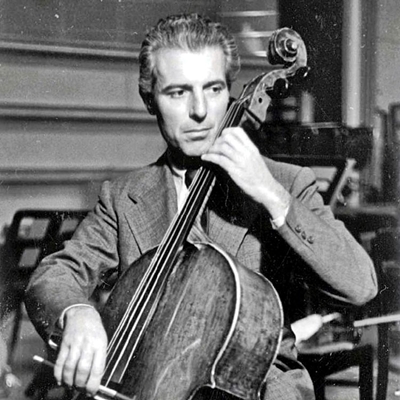

最近、このマイナルディというチェリストにすっかり注意を引きつけられています。 取っかかりはバッハの無伴奏チェロ組曲でした。 どのチェリストとも違う悠然たるテンポで紡がれていく瞑想的なバッハにすっかり感心させられました。 その次...

バーンスタインのモーツァルトというのはどこかしっくりと来ませんでした。 世間的には80年代にウィーンフィルを指揮した後期の交響曲集が評価されているようですが、何故か、私の中ではほとんど記憶に残っていません。記憶に残っていないと言うことは、...

おかしな話なのですが、ベートーベンのヴァイオリン・ソナタやチェロ・ソナタというのは、立派に演奏してくれればくれるほどどんどん「私」から遠のいていくような気がするのです。 そう言えば、オイストラフとオポーリンの全集を取り上げたときに、こんな...

演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

カラヤンのブルックナーの9番にふれたときに、フルトヴェングラーがカラヤンのことを珍しく褒めたことがあるという話をしました。その時は正確な言葉を思い出せないと書いたのですが、何とも言えず気持ちが悪いのでネット上で調べたところ、その言葉は「彼は...

バルトークの弦楽四重奏曲というのは、その分野においてはベートーベン以降最大の業績だといわれています。 しかし、実際にその音楽を耳にしてみればかなりの人がノックアウトを喰らうはずです。古典派からロマン派の音楽に親しんだ耳からすれば、それは何...

日本の伝統芸能の世界には「芸養子」なる制度があります。能や歌舞伎の役者に子供がいない場合には、能力がある弟子を実際の子供(養子)として認めて育てていくシステムのことです。 芸事というのは、大人になってから学びはじめては遅い世界なので、芸事...

バーンスタインのモーツァルトというのはどこかしっくりと来ませんでした。 世間的には80年代にウィーンフィルを指揮した後期の交響曲集が評価されているようですが、何故か、私の中ではほとんど記憶に残っていません。記憶に残っていないと言うことは、...

1958年から1959年にかけて録音されたイ・ムジチ合奏団によるヴィヴァルディの「四季」は「馬鹿」がつくほど売れました。そして、それが一つのきっかけとなってバロック音楽のブームが起こりました。 当然の事ながら、このブームをレコード会社が見...

エンリコ・マイナルディというチェリストも長きにわたって私の視野から外れていました。その一番の理由は「音源」があまり出回っていないと言うことに尽きるのでしょう。 しかしながら、彼はその生涯に3度もバッハの無伴奏を録音しています。 40年代の...

演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

カラヤンのブルックナーの9番にふれたときに、フルトヴェングラーがカラヤンのことを珍しく褒めたことがあるという話をしました。その時は正確な言葉を思い出せないと書いたのですが、何とも言えず気持ちが悪いのでネット上で調べたところ、その言葉は「彼は...

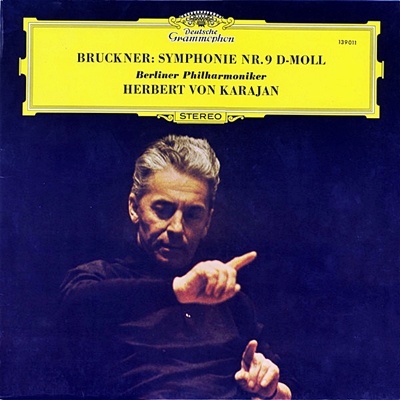

どこで読んだのかは思い出せないのですが、フルトヴェングラーがカラヤンのことを珍しく褒めたことがあったそうです。 正確な言葉は思い出せないのですが、「カラヤンが生み出すレガートはすばらしい。それが音楽においては最も難しいものだ。」みたいな内...

バルトークの弦楽四重奏曲というのは、その分野においてはベートーベン以降最大の業績だといわれています。 しかし、実際にその音楽を耳にしてみればかなりの人がノックアウトを喰らうはずです。古典派からロマン派の音楽に親しんだ耳からすれば、それは何と...

日本の伝統芸能の世界には「芸養子」なる制度があります。能や歌舞伎の役者に子供がいない場合には、能力がある弟子を実際の子供(養子)として認めて育てていくシステムのことです。 芸事というのは、大人になってから学びはじめては遅い世界なので、芸事...

1958年から1959年にかけて録音されたイ・ムジチ合奏団によるヴィヴァルディの「四季」は「馬鹿」がつくほど売れました。そして、それが一つのきっかけとなってバロック音楽のブームが起こりました。 当然の事ながら、このブームをレコード会社が見...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

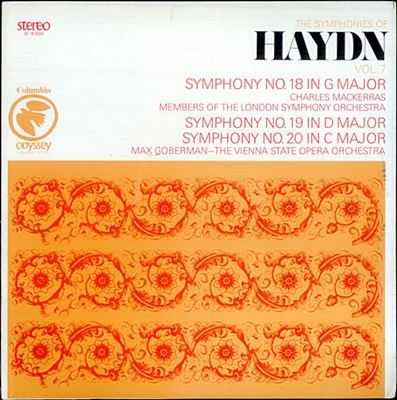

前のページ/次のページ[2018-04-13]・・・ハイドン:交響曲第20番 ハ長調 Hob.I:20

マックス・ゴバーマン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1960年~1962年録音「Max Goberman」は「マックス・ゴバーマン」と読むらしいです。 今となってはほとんど記憶の彼方に消えてしまった名前ですが、バーンスタインの「ウェスト・サイド・ストーリー」や「オン・ザ・タウン」の初演をつとめたミュージカルの指揮者...

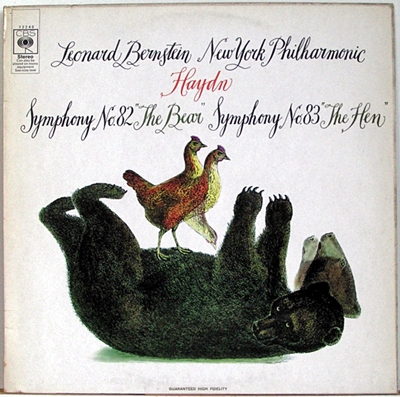

[2018-04-12]・・・ハイドン:交響曲第82番 ハ長調「熊」, Hob.I:82

レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団 1962年5月7日録音バーンスタインのハイドン演奏というのは話題になることは少ないのですが、彼の録音のキャリアを振り返ってみれば、それはとても大きな地位を占めていることに気付かされます。 そして、その「大きさ」の背景として、ベートーベンやブラームスにつながって...

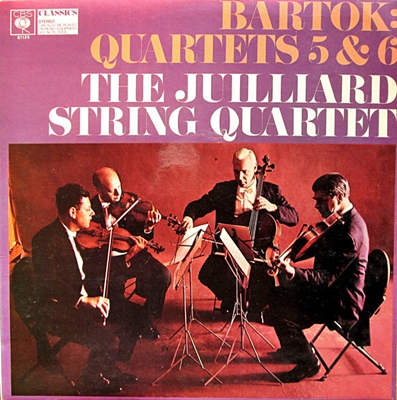

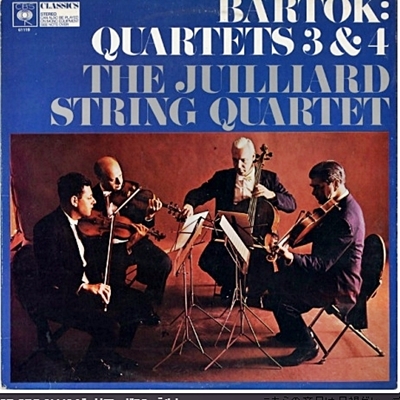

[2018-04-11]・・・バルトーク:弦楽四重奏曲第5番 Sz.102

ジュリアード弦楽四重奏団 1963年5月23日~25日録音バルトークの弦楽四重奏曲というのは、その分野においてはベートーベン以降最大の業績だといわれています。 しかし、実際にその音楽を耳にしてみればかなりの人がノックアウトを喰らうはずです。古典派からロマン派の音楽に親しんだ耳からすれば、それは何...

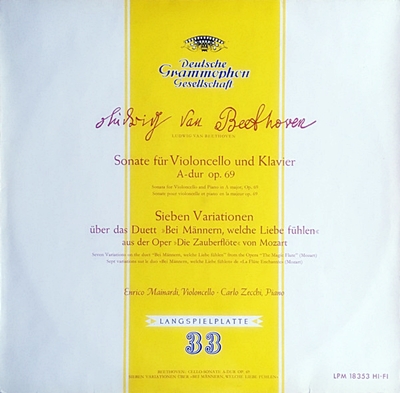

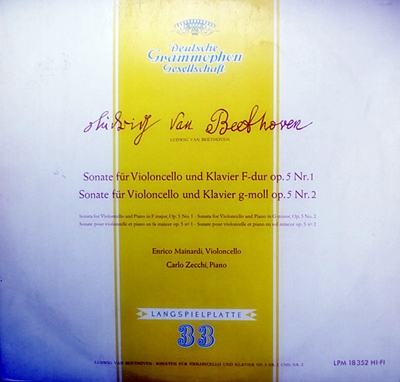

[2018-04-11]・・・ベートーベン:チェロソナタ第3番 イ長調 Op.69

(Cello)エンリコ・マイナルディ(P)カルロ・ゼッキ 1956年録音おかしな話なのですが、ベートーベンのヴァイオリン・ソナタやチェロ・ソナタというのは、立派に演奏してくれればくれるほどどんどん「私」から遠のいていくような気がするのです。 そう言えば、オイストラフとオポーリンの全集を取り上げたときに、こんな...

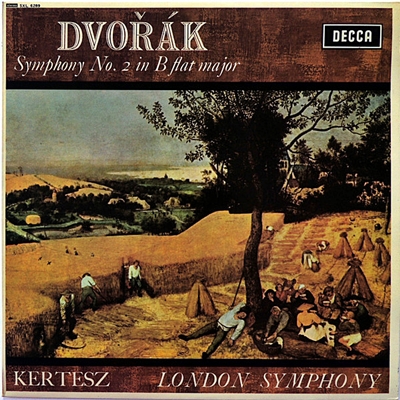

[2018-04-10]・・・ドヴォルザーク:交響曲第2番 変ロ長調 作品4

イシュトヴァン・ケルテス指揮 ロンドン交響楽団 1965年11月21日~12月~3日録音ドヴォルザークの交響曲と言えば第9番「新世界より」だけが飛び抜けて有名です。そして、美しい旋律のあふれている第8番とブラームス的な佇まいをみせる第7番がそれに続きます。 それ以外の6番以前の交響曲と言うことになると、さて、知識としてそう言...

[2018-04-09]・・・チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調 作品64

ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 北ドイツ放送交響楽団 1952年録音ハンス・シュミット=イッセルシュテット(あまりにも長いので、以下「イッセルシュテット」・・・ちなみに、本人も多くのファンからサインを求められたときに、「私の名前はなんでこんなに長いんだ」とぼやいたとか・・・^^;)を以前に取り上げたときに「...

[2018-04-08]・・・ハイドン:交響曲第10番 ニ長調, Hob.I:10

マックス・ゴバーマン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1960年~1962年録音「Max Goberman」は「マックス・ゴバーマン」と読むらしいです。 今となってはほとんど記憶の彼方に消えてしまった名前ですが、バーンスタインの「ウェスト・サイド・ストーリー」や「オン・ザ・タウン」の初演をつとめたミュージカルの指揮者...

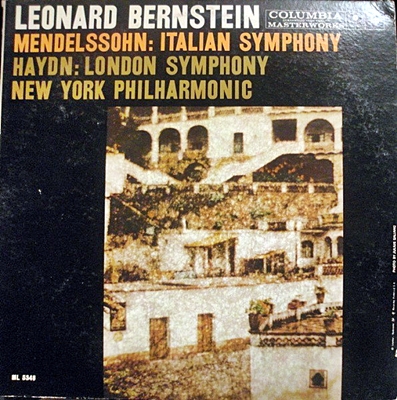

[2018-04-07]・・・ハイドン:交響曲第104番 ニ長調 「ロンドン」

レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団 1958年1月27日録音バーンスタインのハイドン演奏というのは話題になることは少ないのですが、彼の録音のキャリアを振り返ってみれば、それはとても大きな地位を占めていることに気付かされます。 そして、その「大きさ」の背景として、ベートーベンやブラームスにつながって...

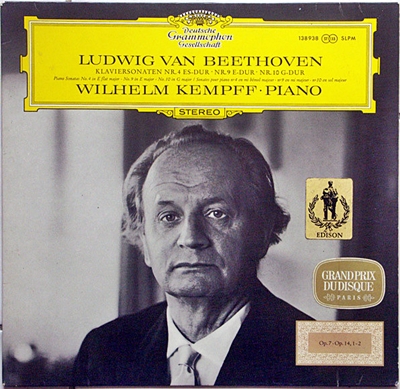

[2018-04-06]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第4番 変ホ長調 Op.7

(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1964年11月12日~13日録音演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

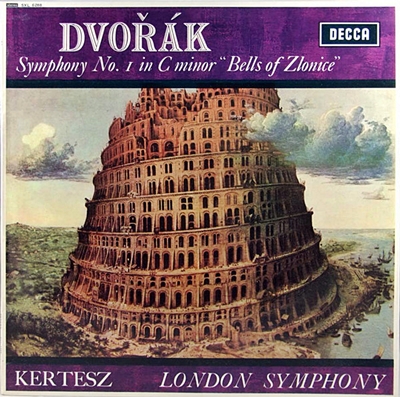

[2018-04-05]・・・ドヴォルザーク:交響曲第1番 ハ短調 Op.3 「ズロニツェの鐘」

イシュトヴァン・ケルテス指揮 ロンドン交響楽団 1965年12月1日~3日録音ドヴォルザークの交響曲と言えば第9番「新世界より」だけが飛び抜けて有名です。そして、美しい旋律のあふれている第8番とブラームス的な佇まいをみせる第7番がそれに続きます。 それ以外の6番以前の交響曲と言うことになると、さて、知識としてそう言...

[2018-04-04]・・・ベートーベン:チェロソナタ第2番 ト短調 Op.5-2

(Cello)エンリコ・マイナルディ(P)カルロ・ゼッキ 1955年録音おかしな話なのですが、ベートーベンのヴァイオリン・ソナタやチェロ・ソナタというのは、立派に演奏してくれればくれるほどどんどん「私」から遠のいていくような気がするのです。 そう言えば、オイストラフとオポーリンの全集を取り上げたときに、こんな...

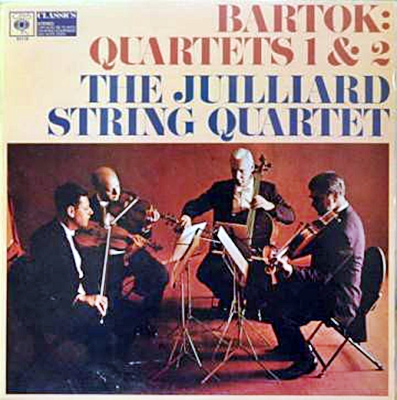

[2018-04-04]・・・バルトーク:弦楽四重奏曲第4番 Sz.91

ジュリアード弦楽四重奏団 1963年5月15日~16日録音バルトークの弦楽四重奏曲というのは、その分野においてはベートーベン以降最大の業績だといわれています。 しかし、実際にその音楽を耳にしてみればかなりの人がノックアウトを喰らうはずです。古典派からロマン派の音楽に親しんだ耳からすれば、それは何...

[2018-04-03]・・・バッハ:ヴァイオリン協奏曲第2番 ホ長調 BWV1042

レナード・バーンスタイン指揮 (Vn)アイザック・スターン ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団 1966年2月16日録音バーンスタインのバッハ録音はとても少ないの驚かされます。 その数少ない中に「マタイ受難曲」という大物もあるのですが、それがまた、大幅にカットされた英語による歌唱というスタイルなので、果たしてそれを「バッハ録音」と言っていいものか躊躇ってし...

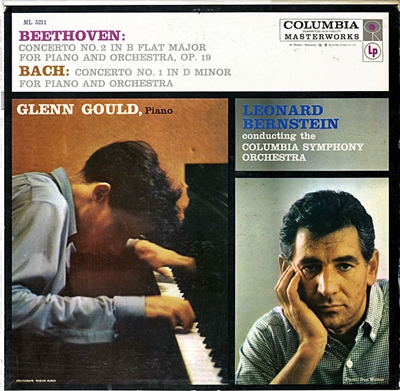

[2018-04-02]・・・バッハ:ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 BWV1052

レナード・バーンスタイン指揮 (P)グレン・グールド ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団 1957年4月4日&30日録音何故かこの録音もアップするのを忘れていました。 グールドとバーンスタインはこの後ブラームスのコンチェルトを巡って喧嘩別れをしてしまうのですが、バーンスタインのバッハ録音を聞いていると、それは一つのきっかけにすぎなかったのではないかという気...

[2018-04-01]・・・ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

(Cello)エンリコ・マイナルディ オイゲン・ヨッフム指揮 バイエルン放送交響楽団1950年録音最近、このマイナルディというチェリストにすっかり注意を引きつけられています。 取っかかりはバッハの無伴奏チェロ組曲でした。 どのチェリストとも違う悠然たるテンポで紡がれていく瞑想的なバッハにすっかり感心させられました。 その次...

[2018-03-31]・・・モーツァルト:交響曲第39番 変ホ長調 K.543

レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団 1961年3月20日録音バーンスタインのモーツァルトというのはどこかしっくりと来ませんでした。 世間的には80年代にウィーンフィルを指揮した後期の交響曲集が評価されているようですが、何故か、私の中ではほとんど記憶に残っていません。記憶に残っていないと言うことは、...

[2018-03-30]・・・ベートーベン:チェロソナタ第1番 ヘ長調 Op.5-1

(Cello)エンリコ・マイナルディ(P)カルロ・ゼッキ 1955年録音おかしな話なのですが、ベートーベンのヴァイオリン・ソナタやチェロ・ソナタというのは、立派に演奏してくれればくれるほどどんどん「私」から遠のいていくような気がするのです。 そう言えば、オイストラフとオポーリンの全集を取り上げたときに、こんな...

[2018-03-30]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第3番 ハ長調 Op.2-3

(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1964年11月10日録音演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

[2018-03-29]・・・チャイコフスキー:交響曲第4番 ヘ短調 作品36

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1966年10月7日,8日&15日録音カラヤンのブルックナーの9番にふれたときに、フルトヴェングラーがカラヤンのことを珍しく褒めたことがあるという話をしました。その時は正確な言葉を思い出せないと書いたのですが、何とも言えず気持ちが悪いのでネット上で調べたところ、その言葉は「彼は...

[2018-03-28]・・・バルトーク:弦楽四重奏曲第3番 Sz.85

ジュリアード弦楽四重奏団 1963年5月7日~8日録音バルトークの弦楽四重奏曲というのは、その分野においてはベートーベン以降最大の業績だといわれています。 しかし、実際にその音楽を耳にしてみればかなりの人がノックアウトを喰らうはずです。古典派からロマン派の音楽に親しんだ耳からすれば、それは何...

[2018-03-28]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第16番 ト長調 Op.31-1

(P)クラウディオ・アラウ 1965年5月録音日本の伝統芸能の世界には「芸養子」なる制度があります。能や歌舞伎の役者に子供がいない場合には、能力がある弟子を実際の子供(養子)として認めて育てていくシステムのことです。 芸事というのは、大人になってから学びはじめては遅い世界なので、芸事...

[2018-03-27]・・・モーツァルト:交響曲第40番 ト短調 K.550

レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団 1963年5月20日録音バーンスタインのモーツァルトというのはどこかしっくりと来ませんでした。 世間的には80年代にウィーンフィルを指揮した後期の交響曲集が評価されているようですが、何故か、私の中ではほとんど記憶に残っていません。記憶に残っていないと言うことは、...

[2018-03-26]・・・ヘンデル:合奏協奏曲第5番 ニ長調 作品6の5

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1966年18月17日~23日録音1958年から1959年にかけて録音されたイ・ムジチ合奏団によるヴィヴァルディの「四季」は「馬鹿」がつくほど売れました。そして、それが一つのきっかけとなってバロック音楽のブームが起こりました。 当然の事ながら、このブームをレコード会社が見...

[2018-03-25]・・・バッハ:無伴奏チェロ組曲第6番 ニ長調 BWV1012

(Cello)エンリコ・マイナルディ:1955年録音エンリコ・マイナルディというチェリストも長きにわたって私の視野から外れていました。その一番の理由は「音源」があまり出回っていないと言うことに尽きるのでしょう。 しかしながら、彼はその生涯に3度もバッハの無伴奏を録音しています。 40年代の...

[2018-03-25]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第2番 イ長調 Op.2-2

(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1964年11月10日録音演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

[2018-03-24]・・・チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調 作品64

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1965年9月22日,24日,27日&11月8日録音カラヤンのブルックナーの9番にふれたときに、フルトヴェングラーがカラヤンのことを珍しく褒めたことがあるという話をしました。その時は正確な言葉を思い出せないと書いたのですが、何とも言えず気持ちが悪いのでネット上で調べたところ、その言葉は「彼は...

[2018-03-23]・・・ブルックナー:交響曲第9番 ニ短調(原典版)

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1966年3月15日~19日録音どこで読んだのかは思い出せないのですが、フルトヴェングラーがカラヤンのことを珍しく褒めたことがあったそうです。 正確な言葉は思い出せないのですが、「カラヤンが生み出すレガートはすばらしい。それが音楽においては最も難しいものだ。」みたいな内...

[2018-03-22]・・・バルトーク:弦楽四重奏曲第2番 Sz.67

ジュリアード弦楽四重奏団 1963年5月21日&24日録音バルトークの弦楽四重奏曲というのは、その分野においてはベートーベン以降最大の業績だといわれています。 しかし、実際にその音楽を耳にしてみればかなりの人がノックアウトを喰らうはずです。古典派からロマン派の音楽に親しんだ耳からすれば、それは何と...

[2018-03-22]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第15番「田園」 ニ長調 Op.28

(P)クラウディオ・アラウ 1962年6月録音日本の伝統芸能の世界には「芸養子」なる制度があります。能や歌舞伎の役者に子供がいない場合には、能力がある弟子を実際の子供(養子)として認めて育てていくシステムのことです。 芸事というのは、大人になってから学びはじめては遅い世界なので、芸事...

[2018-03-21]・・・ヘンデル:合奏協奏曲第10番 ニ短調 作品6の10

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1966年18月17日~23日録音1958年から1959年にかけて録音されたイ・ムジチ合奏団によるヴィヴァルディの「四季」は「馬鹿」がつくほど売れました。そして、それが一つのきっかけとなってバロック音楽のブームが起こりました。 当然の事ながら、このブームをレコード会社が見...

前のページ/次のページ

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)