Home|カラヤン(Herbert von Karajan)|ベートーベン:序曲集

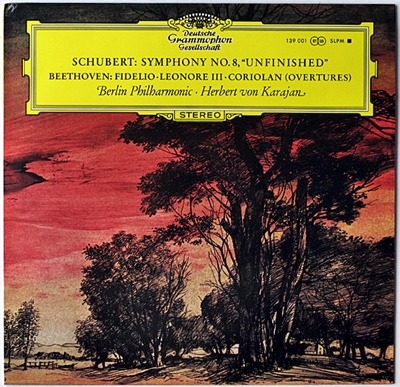

ベートーベン:序曲集

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1965年9月21日~22日録音

Beethoven:Overture "Fidelio", Op.72b

Beethoven:Leonora Overture No.3, Op.72b

Beethoven:Coriolan, Op.62

序曲集

- フィデリオ序曲(1814年:決定版)

1806年の第2版の上演はそこそこの成功をおさめたのですが、収入の分配で合意が出来ずにベートーベンは一方的には上演を打ち切ってしまいます。

その後フィデリオは上演される機会をもたなかったのですが、1814年になって再び上演する機会が巡ってきます。

そして、この機会を捉えて台本に不満のあった部分を全面的に改定し、さらには序曲もよりすっきりしたフィデリオ序曲が作曲されました。

この上演は大変な大成功を納めこの作品の評価を確固たるものにしました。 - 「レオノーレ」序曲第3番(1806年:第2版)

初演の大失敗を反省して、3幕だったフィデリオを2幕構成の作品に大改訂し、さらに序曲の方も大幅に改訂してほとんど新作といっていいほどの作品が生み出されます。それが今日、「レオノーレ」序曲第3番と呼ばれる作品です。

この作品はその後フィデリオ序曲が作曲されることで歌劇の序曲としてのポジションは失うのですが、純粋に管弦楽作品として見ても傑出した作品であるために、今ではコンサート・レパートリーとして演奏されるようになっています。

さらには、マーラーが始めたと言われているのですが、聴衆へのサービスとして第2幕第2場の前に演奏されることが一つの習慣として定着しています。(最近は原点尊重と言うことでこのサービスをカットする上演も増えてきているようです) - 序曲「コリオラン」

この作品はコリンの戯曲「コリオラン」に触発されて作曲したと言われています。

コリオランとは、プルータークの英雄伝に登場する紀元前5世紀頃のローマの英雄です。日本ではなじみのうすい名前ですが、ショークスピアも「コリオレナース」として戯曲化していて、西洋ではそれなりに有名な人物のようです。

ベートーベンはこの作品をコリンに献呈し、コリンもそれを喜んで受け入れながら戯曲の上演でこの作品が使用された形跡はありません。

しかし、ベートーベンにとっての序曲とは、一部を除けば劇やオペラとしての序曲と言うよりは、「演奏会用の序曲」として演奏されることが一般的でしたから、実際の戯曲の上演で演奏されなかったと言っても決して不思議なことではありませんでした。

つまり、「序曲」と名前はついていても、基本的にはコンサート用のプログラムとして創作された作品でした。

この作品を特徴づけるのは頻繁に登場する全休止で、ベートーベンらしいドラマティックな性格を与えています。

そのため、ベートーベンの数ある序曲の中では最も早い時期から聴衆に受け入れられた作品となったようです。

人生などという不純物は洗い流されて機能美に徹した美しい音楽」が実現している

この録音はもしかしたらカラヤンの「決意表明」のような意味合いがあったのかもしれません。よく知られているように、カラヤンは1961年から62年にかけてベートーベンの交響曲を全曲録音しています。そして、それ以後この序曲集を録音するまで、ベートーベンの作品は一切録音していません。

エロイカの録音で全集を完成させたのが62年の11月ですから、およそ3年近い空白があったわけです。

そして、その3年の空白を経て録音されたこの序曲集は、同じベートーベンの音楽を同じ人間と同じオーケストラが録音したとは思えないほどに雰囲気が変わっています。

カラヤンの音楽が大きく姿を変えるのは60年代の中頃だと思うのですが、もう少しピンポイントで指摘すれば65年9月に録音されたこの序曲集とバルトークの「管弦楽のための協奏曲」あたりが分岐点ではないかと思われます。

その少し前の8月に行われたモーツァルトの録音は避暑地であるサンモリッツにおけるお気に入りのメンバとの録音ですから少し意味合いは異なります。

さらにその前となると、同じ年の2月の録音したシベリウスの二つの交響曲(4番と5番)と言うことになるのですが、そこでは未だ過渡期という雰囲気が残っています。

それと比べれば、この9月に行われた録音は、多くの人がイメージするカラヤンの姿が明瞭に立ちあらわれています。

例えば、バルトークの音楽というのはある種の「野蛮」さのようなものを内包していると思うのですが、カラヤンはそう言う部分を徹底的に磨き抜いてこの上もなく「美しい」バルトークを作りあげています。それは、まるで宮大工が徹底的に鉋をかけて流麗なカーブをつくり出していくような雰囲気でした。

そして、それと同じ事をこの序曲集にもあてはめています。

そう言えば、50年代のフィルハーモニア管を指揮して録音したレオノーレの3番に対して「言いがかりかもしれないのですが、聞き終わった後に人生は見てこないのです。そして、そう言う言いがかりをはねつけてしまうまでには機能美にも徹し切れていないのです」と書いたことがあります。

そう考えれば、彼はそう言う言いがかりをはねのけるために必要な「機能美への徹底」を実現するために、10年以上の歳月を費やしたのだとも言えます。

そして、その「機能美」に徹するために必要だったのは、音楽にとって必要なのは「人生」などではなくて、「美しい響きでもって美しく歌い上げる」ことこそが重要なんだという踏ん切りでした。

言葉をかえれば、クラシック音楽といえども、もっとも大切なことは何よりも「美しい」事であり、それ以外のあれこれは二次的、三次的な意味合いしかもたないことを宣言してみせる必要があったのです。

そして、その哲学を表明するのに最も相応しい場がベートーベンの音楽だったわけで、逆から見れば、それをベートーベンの音楽において表明したというのは、そう言う己の哲学(美学)に対する自信の表れだったとも言えます。

そう言えば、トスカニーニはその即物主義の音楽のあり方として「エロイカといえどもただのアレグロ・コン・ブリオにすぎない」という言葉で表現してみせたのですが、カラヤンもまた、ここで「ベートーベンといえどもただの美しい音楽の一つにすぎない」と宣言しみせたのです。

ですから、これ以後のカラヤンの作り出す音楽に対して、「深みがない」とか「精神性が欠落している」などという批判は、批判としての意味を失うことになるのです。

カラヤンにしてみれば、そう言う批判は、音楽にとってもっとも大切なことを忘れて、それ以外の二次的、三次的なことにこだわる愚かな物言いとしか映らないはずだからです。そして、多くの聞き手がそのようなカラヤンの「哲学(美学)」を支持したという事実によって、カラヤンの自信はより強固なものとなっていったのです。

ですから、カラヤンにとって批判となりうるのは、アンサンブルの瑕疵や楽器の響きの至らなさ、もしくは細部のニュアンスの処理のまずさなどによって音楽の美しさが損なわれているという指摘だけなのです。

そう考えれば、カラヤンの録音の異常なまでの完成度の高さの理由も見えてこようかというものです。

この65年に録音されたベートーベンの序曲からは、ベートーベンの音楽に常につきまとっていた「人生」などという「不純物」は綺麗さっぱり洗い流されて、見事なまでの機能美に徹した「美しい音楽」が実現しています。

ですから、聞き手に許されているのは、そう言う彼の「美学」を批判することではなくて、それを受け入れることが出来るかどうかだけなのです。

そして、多くの聞き手は、このように音楽を享楽的に消費する方向性を受け入れ、歓迎したのです。

カラヤンの美学は多くのアンチ・カラヤンを生み出し、多くの批判が彼に投げつけられたのですが、それでも彼がビクともしなかったのは、その批判のほとんどが彼にとっては批判としての意味をもっていなかったからであり、さらにそう言う彼の美学を多くの人々が支持したからでした。

そして、この二つが車の両輪となって、これ以後のカラヤンの快進撃を支えていったのです。

ただし、では、お前はどうなのかと問われれば、ごめん被りたいというのが正直なところです。

そして、この「ごめん被りたい」というのが、これ以後のカラヤンに対する精一杯の抵抗となるのであって、音楽によってはそう言う美学も悪くはないと思えるものも多いのも事実なので困ってしまいます。

そして、ベルリンフィルと訣別することがきっかけとなって、その最晩年においてもう一度音楽の有り様が変わるのですが、それはここで簡単に触れることが出来るような話でもないので、その事実だけを指摘するに留めたいと思います。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)