Home|更新履歴(リスニングルーム)

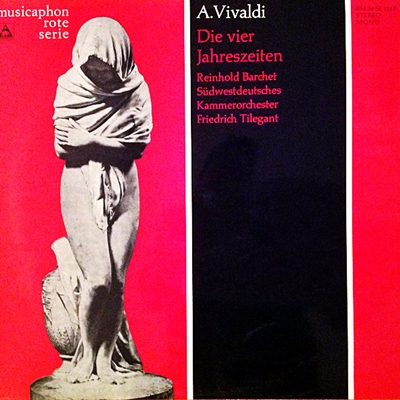

今さらヴィヴァルディの「四季」でもないだろうとは思ったのですが、ヴァイオリンのソロが「バルヒェット」とクレジットされていたので思わず手が伸びてしまいました。 ラインホルト・バルヒェットという名前も多くの人の記憶から遠ざかりつつあるのですが...

アンセルメの演奏を聞くとき、そのオーケストラの響きのバランスの良さにはいつも感心させられます。ただし、肝心の来日公演の時には余り出来がよくなかったようで、あのバランスの良さはDeccaによる「録音マジック」のおかげだと言われたものです。 ...

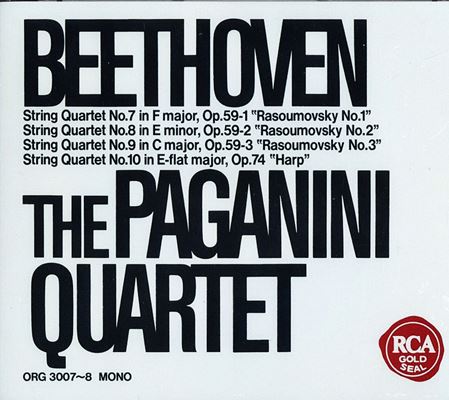

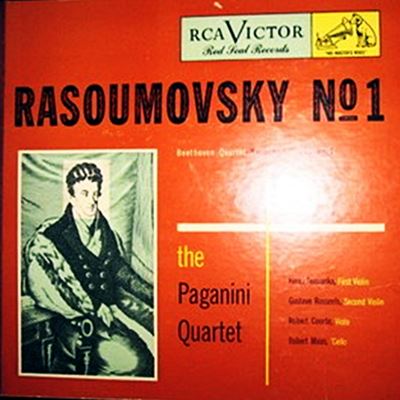

数年ほど前のことですが、オーディオ仲間の間でベートーベンの弦楽四重奏曲を聴くならばどのカルテットで聞きたい?と言うことが話題になりました。まあ、この手の話はよくあることですが、その集まりの年齢層が相対的に高い(^^;事もあって、出てくる団体...

マタチッチは日本ではN響との結びつきもあって「ブルックナー指揮者」として高く評価されているのですが、ヨーロッパではほとんど無視されていたために、録音の数はそれほど多くはありません。 しかし、調べてみると、50年代を中心にEMIなどでそれな...

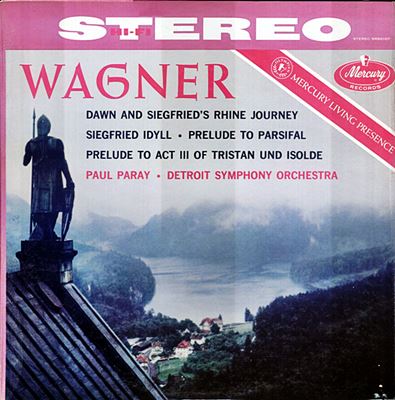

ポール・パレーという指揮者の最盛期はデトロイト交響楽団を率いて新興レーベルだったMercuryと組んで次々と録音活動を行っていたころでしょう。しかし、1963年にデトロイト交響楽団を退任したあとは、驚くほどに何の業績も残していません。 こ...

この録音を聞いて一番驚かされるのは、ある意味ではもっともドイツ的だと言われるバンベルク響がまるでウィーンのオーケストラのような響きで演奏していることです。人によれば、メタモルフォーゼンなどの演奏からは、第2次大戦でなくなった人々への痛切なる...

今さらヴィヴァルディの「四季」でもないだろうとは思ったのですが、ヴァイオリンのソロが「バルヒェット」とクレジットされていたので思わず手が伸びてしまいました。 ラインホルト・バルヒェットという名前も多くの人の記憶から遠ざかりつつあるのですが...

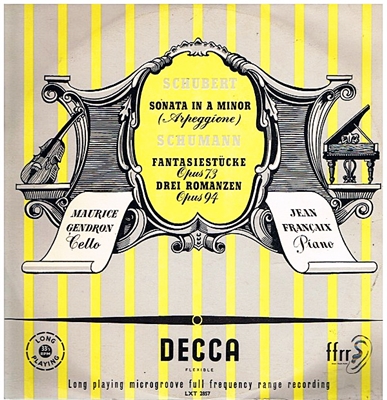

「フランス・チェロ界の至宝」などと言われるわりには、そのディスコ・グラフィを眺めてみると録音には恵まれていないことに気づかざるを得ません。それは、彼よりは一世代前になるピエール・フルニエなどと比較してみればその違いは一目瞭然です。 そして...

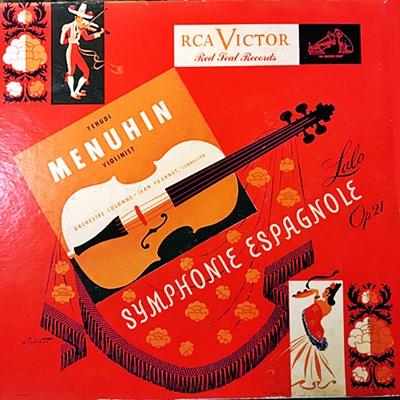

メニューインは1945年にピエール・モントゥー&サンフランシスコ交響楽団以下の2曲を録音しています。 ラロ:スペイン交響曲 ニ短調 作品21 ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 作品26 この時モントゥーはすでに7...

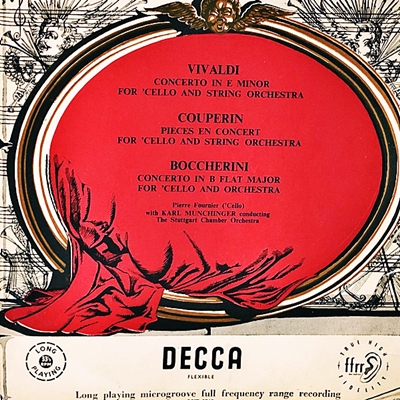

フルニエはこのボッケリーニとヴィヴァルディのチェロ協奏曲を50年代と60年代に一度ずつ録音しています。 もちろん、それほど多くのレパートリーがあるジャンルでもありませんし、モノラルとステレオという違いがあるのですから、そう言う形で再録音し...

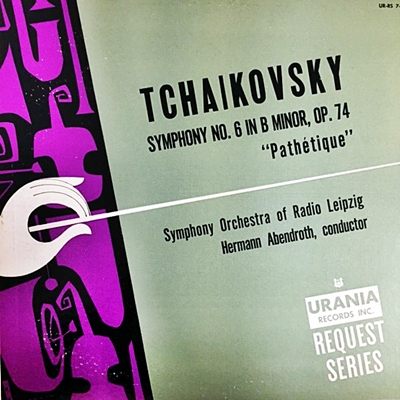

ふと気づいてみれば、アーベントロートの録音を一つも取り上げていないことに気づきました。すでに、5000近くの音源を紹介してきているのに、まだまだこういう「欠落」があるんですね。 もちろん、歌曲やオペラ、さらにはフランス近代の音楽などで明ら...

数年ほど前のことですが、オーディオ仲間の間でベートーベンの弦楽四重奏曲を聴くならばどのカルテットで聞きたい?と言うことが話題になりました。まあ、この手の話はよくあることですが、その集まりの年齢層が相対的に高い(^^;事もあって、出てくる団体...

ウィーンフィルにはコンサートマスターを中心に各パートの首席がカルテットを結成する習慣があります。しかし、このコンツェルトハウス四重奏団はその様な楽団ではなくて、首席奏者の後ろで演奏しているメンバーたちが自主的に結成したものです。 ちなみに...

マリア・ユーディナほど深い謎と神秘につつまれたピアニストはいません。そして、その思いは、彼女が演奏したベートーベンのソナタをまとめて聞いてみてさらに強くなりました。 おそらく、これほどに主観性に満ちたベートーベンのピアノ・ソナタは滅多にな...

今さらヴィヴァルディの「四季」でもないだろうとは思ったのですが、ヴァイオリンのソロが「バルヒェット」とクレジットされていたので思わず手が伸びてしまいました。 ラインホルト・バルヒェットという名前も多くの人の記憶から遠ざかりつつあるのですが...

フルート奏者のエレイン・シェーファーも指揮者のエフレム・クルツも、ともに私にとってはほとんど馴染みのない演奏家でした。 調べてみればクルツはロシア生まれで、アンナ・パヴロワの伴奏指揮者として名を知られた人物だったようです。そして、パヴロワ...

ヤッシャ・ホーレンシュタインと言う名前も今ではかなり忘却の彼方に沈みつつあります。第2次大戦は多くの音楽家に苦難をもたらしたのですが、このホーレンシュタインもその典型のような音楽家人生を強いられました。 ホーレンシュタインはフルトヴェング...

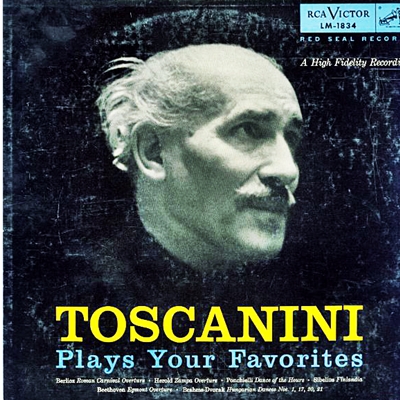

トスカニーニのシューマンというのはかなり珍しいのではないでしょうか。1941年の交響曲第2番はライブ録音ですから、正規録音としてはこの第3番「ライン」だけではないかと思います。 しかしながら、この二つのシューマンを聴いて気づくのは、シュー...

数年ほど前のことですが、オーディオ仲間の間でベートーベンの弦楽四重奏曲を聴くならばどのカルテットで聞きたい?と言うことが話題になりました。まあ、この手の話はよくあることですが、その集まりの年齢層が相対的に高い(^^;事もあって、出てくる団体...

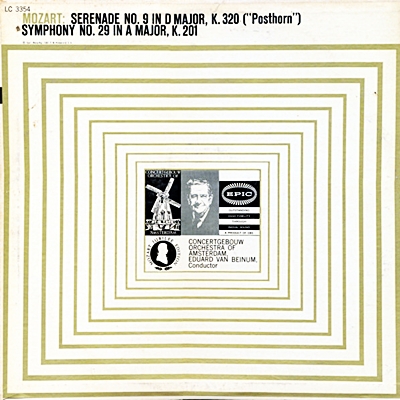

これは実に素晴らしいモーツァルトだと感心させられました。 あまり話題になることのない演奏だと思うのですが、ベイヌム&コンセルトヘボウという黄金の組み合わせに相応しいしなやかで芳醇な響きに包まれたモーツァルトです。 50年代のモーツァルト...

今さらヴィヴァルディの「四季」でもないだろうとは思ったのですが、ヴァイオリンのソロが「バルヒェット」とクレジットされていたので思わず手が伸びてしまいました。 ラインホルト・バルヒェットという名前も多くの人の記憶から遠ざかりつつあるのですが...

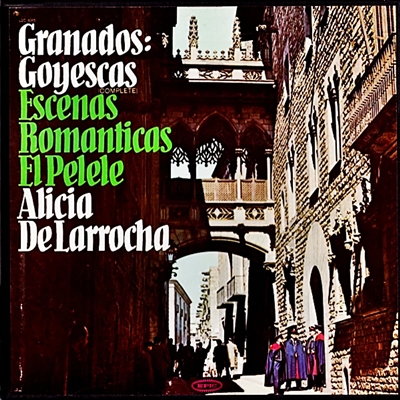

私の中では何故かモーツァルトを演奏する人だという思いこみがあったアリシア・デ・ラローチャの「スペイン舞曲集」を聞いたときはいささか衝撃でした。 もっとも、世間の常識としては「スペインのピアノ曲の専門家」として評価されているのですから、狭い...

フルート奏者のエレイン・シェーファーも指揮者のエフレム・クルツも、ともに私にとってはほとんど馴染みのない演奏家でした。 調べてみればクルツはロシア生まれで、アンナ・パヴロワの伴奏指揮者として名を知られた人物だったようです。そして、パヴロワ...

ホーレンシュタインという指揮者は本当に謎としか言いようがありません。戦前はフルトヴェングラーの助手も務め順調にキャリアを積み上げていったのですが、ナチスの台頭でアメリカに亡命を余儀なくされ、戦後は1949年にヨーロッパに復帰するものの特定の...

トスカニーニの「スケートをする人(スケーターズ・ワルツ)」を紹介したときに、「純音楽的表現」等という生易しいものではなくてそう言う上品さを突き抜ける「凄み」があると書きました。 それは「ライト・クラシック」等とよばれることのある作品であるに...

数年ほど前のことですが、オーディオ仲間の間でベートーベンの弦楽四重奏曲を聴くならばどのカルテットで聞きたい?と言うことが話題になりました。まあ、この手の話はよくあることですが、その集まりの年齢層が相対的に高い(^^;事もあって、出てくる団体...

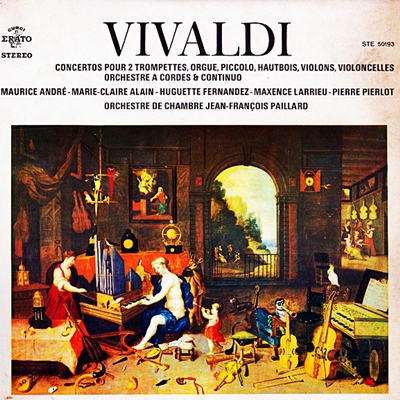

50年代から60年代にかけての古楽の復興にはめざましいものがありました。 そして、そこには多くの若手の音楽家たちの挑戦があったことを忘れてはいけません。 ミュンヒンガ^、リヒター、パイヤールなどはそのトップランナーとして新しい道を切...

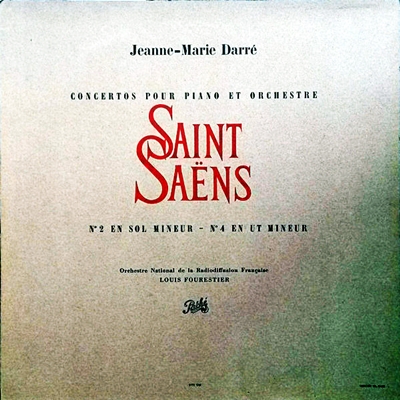

これもまた中古レコード屋さんをめぐっていて出会った一枚です。実にもって、中古レコード屋とは一期一会の場です。 では、何故にこのレコードが目に止まったかというと、それは「ジャンヌ=マリー・ダルレ」というピアニストが私の視野には全く入っていな...

これは第2次大戦末期であり、戦争の帰趨はすでに見え始めているものの未だに犠牲者の数も増えていくという中での演奏会です。優秀な録音エンジニアも払拭し、さらにはライブ録音と言うことで、そのクオリティはあまり芳しくありません。 有り体に言えば、...

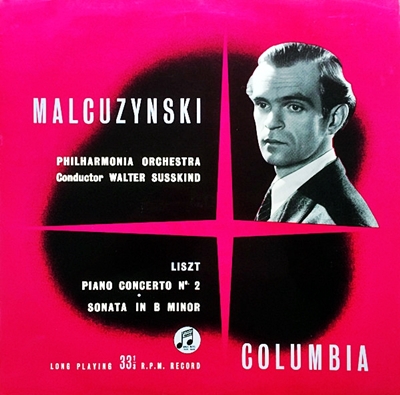

前回紹介したブラームスの協奏曲と同じく、1953年の録音であり、共演しているオーケストラはロンドン響です。 ブラームスの時は指揮者のリーガーが結構泥臭くオケを鳴らしていたので、マウツジンスキも結構それに対抗してピアノをガンガン鳴らしていま...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2022-01-12]・・・ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」より「秋」

(Vn)ラインホルト・バルヒェット:フリードリヒ・ティーレガント指揮 南西ドイツ室内管弦楽団 1961年録音今さらヴィヴァルディの「四季」でもないだろうとは思ったのですが、ヴァイオリンのソロが「バルヒェット」とクレジットされていたので思わず手が伸びてしまいました。 ラインホルト・バルヒェットという名前も多くの人の記憶から遠ざかりつつあるのですが...

[2022-01-11]・・・フォーレ:歌劇「ペネロープ」前奏曲

エルネスト・アンセルメ指揮 スイス・ロマンド管弦楽団 1961年2月録音アンセルメの演奏を聞くとき、そのオーケストラの響きのバランスの良さにはいつも感心させられます。ただし、肝心の来日公演の時には余り出来がよくなかったようで、あのバランスの良さはDeccaによる「録音マジック」のおかげだと言われたものです。 ...

[2022-01-10]・・・ベートーベン:弦楽四重奏曲第8番 ホ短調「ラズモフスキー2番」Op.59-2

パガニーニ四重奏団 1947年録音数年ほど前のことですが、オーディオ仲間の間でベートーベンの弦楽四重奏曲を聴くならばどのカルテットで聞きたい?と言うことが話題になりました。まあ、この手の話はよくあることですが、その集まりの年齢層が相対的に高い(^^;事もあって、出てくる団体...

[2022-01-09]・・・グラズノフ:バレエ組曲「ライモンダ」 op.57

ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1958年9月録音マタチッチは日本ではN響との結びつきもあって「ブルックナー指揮者」として高く評価されているのですが、ヨーロッパではほとんど無視されていたために、録音の数はそれほど多くはありません。 しかし、調べてみると、50年代を中心にEMIなどでそれな...

[2022-01-08]・・・ワーグナー:トリスタンとイゾルデ 第3幕への前奏曲

ポール・パレー指揮 デトロイト交響楽団 1956年3月23日録音ポール・パレーという指揮者の最盛期はデトロイト交響楽団を率いて新興レーベルだったMercuryと組んで次々と録音活動を行っていたころでしょう。しかし、1963年にデトロイト交響楽団を退任したあとは、驚くほどに何の業績も残していません。 こ...

[2022-01-07]・・・デュカス:「魔法使いの弟子」

クレメンス・クラウス指揮:バンベルク交響楽団 1953年1月録音この録音を聞いて一番驚かされるのは、ある意味ではもっともドイツ的だと言われるバンベルク響がまるでウィーンのオーケストラのような響きで演奏していることです。人によれば、メタモルフォーゼンなどの演奏からは、第2次大戦でなくなった人々への痛切なる...

[2022-01-06]・・・ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」より「夏」

(Vn)ラインホルト・バルヒェット:フリードリヒ・ティーレガント指揮 南西ドイツ室内管弦楽団 1961年録音今さらヴィヴァルディの「四季」でもないだろうとは思ったのですが、ヴァイオリンのソロが「バルヒェット」とクレジットされていたので思わず手が伸びてしまいました。 ラインホルト・バルヒェットという名前も多くの人の記憶から遠ざかりつつあるのですが...

[2022-01-05]・・・シューマン:幻想小曲集, Op.73(Schumann:Fantasiestucke, Op.73)

(Cello)モーリス・ジャンドロン (P)ジャン・フランセ 1952年8月18日録音(Maurice Gendron:(P)Jean Francaix Recorded on August 18, 1952)「フランス・チェロ界の至宝」などと言われるわりには、そのディスコ・グラフィを眺めてみると録音には恵まれていないことに気づかざるを得ません。それは、彼よりは一世代前になるピエール・フルニエなどと比較してみればその違いは一目瞭然です。 そして...

[2022-01-04]・・・ラロ:スペイン交響曲 ニ短調, Op.21

(Vn)ユーディ・メニューイン:ピエール・モントゥー指揮 サンフランシスコ交響楽団 1945年1月26~27日録音メニューインは1945年にピエール・モントゥー&サンフランシスコ交響楽団以下の2曲を録音しています。 ラロ:スペイン交響曲 ニ短調 作品21 ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 作品26 この時モントゥーはすでに7...

[2022-01-03]・・・ボッケリーニ(グルツマッヒャー編):チェロ協奏曲第9番 G.482

カール・ミュンヒンガー指揮 (Cello)ピエール・フルニエ シュトゥットガルト室内管弦楽団 1952年録音フルニエはこのボッケリーニとヴィヴァルディのチェロ協奏曲を50年代と60年代に一度ずつ録音しています。 もちろん、それほど多くのレパートリーがあるジャンルでもありませんし、モノラルとステレオという違いがあるのですから、そう言う形で再録音し...

[2022-01-02]・・・チャイコフスキー:交響曲第6番 ロ短調, Op.74 「悲愴」

ヘルマン・アーベントロート指揮 ライプツィヒ放送交響楽団 1952年1月28日録音ふと気づいてみれば、アーベントロートの録音を一つも取り上げていないことに気づきました。すでに、5000近くの音源を紹介してきているのに、まだまだこういう「欠落」があるんですね。 もちろん、歌曲やオペラ、さらにはフランス近代の音楽などで明ら...

[2022-01-01]・・・ベートーベン:弦楽四重奏曲第7番 ヘ長調「ラズモフスキー1番」Op.59-1

パガニーニ四重奏団 1947年録音数年ほど前のことですが、オーディオ仲間の間でベートーベンの弦楽四重奏曲を聴くならばどのカルテットで聞きたい?と言うことが話題になりました。まあ、この手の話はよくあることですが、その集まりの年齢層が相対的に高い(^^;事もあって、出てくる団体...

[2021-12-31]・・・モーツァルト:音楽の冗談, K.522

ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団:(Hr)ハンス・ベルガー&Josef Koller (Contrabasss)ヨーゼフ・ハーマン 1954年録音ウィーンフィルにはコンサートマスターを中心に各パートの首席がカルテットを結成する習慣があります。しかし、このコンツェルトハウス四重奏団はその様な楽団ではなくて、首席奏者の後ろで演奏しているメンバーたちが自主的に結成したものです。 ちなみに...

[2021-12-30]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第32番 ハ短調 Op.111

(P)マリア・ユーディナ:1958年録音マリア・ユーディナほど深い謎と神秘につつまれたピアニストはいません。そして、その思いは、彼女が演奏したベートーベンのソナタをまとめて聞いてみてさらに強くなりました。 おそらく、これほどに主観性に満ちたベートーベンのピアノ・ソナタは滅多にな...

[2021-12-29]・・・ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」より「春」

(Vn)ラインホルト・バルヒェット:フリードリヒ・ティーレガント指揮 南西ドイツ室内管弦楽団 1961年録音今さらヴィヴァルディの「四季」でもないだろうとは思ったのですが、ヴァイオリンのソロが「バルヒェット」とクレジットされていたので思わず手が伸びてしまいました。 ラインホルト・バルヒェットという名前も多くの人の記憶から遠ざかりつつあるのですが...

[2021-12-28]・・・モーツァルト:フルート協奏曲第2番 ニ長調 K.314(285d)

(Fl)エレイン・シェーファー:エフレム・クルツ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1959年録音フルート奏者のエレイン・シェーファーも指揮者のエフレム・クルツも、ともに私にとってはほとんど馴染みのない演奏家でした。 調べてみればクルツはロシア生まれで、アンナ・パヴロワの伴奏指揮者として名を知られた人物だったようです。そして、パヴロワ...

[2021-12-27]・・・ベートーヴェン:交響曲第9番 ニ短調, Op.125「合唱」

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 ウィーン・プロ・ムジカ管弦楽団 (S)ヴィルマ・リップ (A)エリーザベト・ヘンゲン (T)ユリウス・パツァーク (Bs)オットー・ヴィーナ ウィーン楽友協会合唱団 1956年録音ヤッシャ・ホーレンシュタインと言う名前も今ではかなり忘却の彼方に沈みつつあります。第2次大戦は多くの音楽家に苦難をもたらしたのですが、このホーレンシュタインもその典型のような音楽家人生を強いられました。 ホーレンシュタインはフルトヴェング...

[2021-12-26]・・・シューマン:交響曲第3番 変ホ長調 「ライン」 , Op.97

アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1949年11月12日録音トスカニーニのシューマンというのはかなり珍しいのではないでしょうか。1941年の交響曲第2番はライブ録音ですから、正規録音としてはこの第3番「ライン」だけではないかと思います。 しかしながら、この二つのシューマンを聴いて気づくのは、シュー...

[2021-12-25]・・・ベートーベン:弦楽四重奏曲第5番 イ長調 OP.18-5

パガニーニ四重奏団 1950年録音数年ほど前のことですが、オーディオ仲間の間でベートーベンの弦楽四重奏曲を聴くならばどのカルテットで聞きたい?と言うことが話題になりました。まあ、この手の話はよくあることですが、その集まりの年齢層が相対的に高い(^^;事もあって、出てくる団体...

[2021-12-24]・・・モーツァルト:交響曲第29番 イ長調, K.201 (186a)

エデゥアルト・ファン・ベイヌム指揮 ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 1956年5月録音これは実に素晴らしいモーツァルトだと感心させられました。 あまり話題になることのない演奏だと思うのですが、ベイヌム&コンセルトヘボウという黄金の組み合わせに相応しいしなやかで芳醇な響きに包まれたモーツァルトです。 50年代のモーツァルト...

[2021-12-23]・・・ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」より「冬」

(Vn)ラインホルト・バルヒェット:フリードリヒ・ティーレガント指揮 南西ドイツ室内管弦楽団 1961年録音今さらヴィヴァルディの「四季」でもないだろうとは思ったのですが、ヴァイオリンのソロが「バルヒェット」とクレジットされていたので思わず手が伸びてしまいました。 ラインホルト・バルヒェットという名前も多くの人の記憶から遠ざかりつつあるのですが...

[2021-12-22]・・・グラナドス:ピアノ組曲 「ゴイェスカス」

(P)アリシア・デ・ラローチャ:1963年初出私の中では何故かモーツァルトを演奏する人だという思いこみがあったアリシア・デ・ラローチャの「スペイン舞曲集」を聞いたときはいささか衝撃でした。 もっとも、世間の常識としては「スペインのピアノ曲の専門家」として評価されているのですから、狭い...

[2021-12-21]・・・モーツァルト:フルート協奏曲第1番 ト長調, K.313(285c)

(Fl)エレイン・シェーファー:エフレム・クルツ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1959年録音フルート奏者のエレイン・シェーファーも指揮者のエフレム・クルツも、ともに私にとってはほとんど馴染みのない演奏家でした。 調べてみればクルツはロシア生まれで、アンナ・パヴロワの伴奏指揮者として名を知られた人物だったようです。そして、パヴロワ...

[2021-12-20]・・・ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 作品95(B.178)「新世界より」

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1962年1月録音ホーレンシュタインという指揮者は本当に謎としか言いようがありません。戦前はフルトヴェングラーの助手も務め順調にキャリアを積み上げていったのですが、ナチスの台頭でアメリカに亡命を余儀なくされ、戦後は1949年にヨーロッパに復帰するものの特定の...

[2021-12-19]・・・ポンキエッリ:ラ・ジョコンダより時の踊り

トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1952年7月29日録音トスカニーニの「スケートをする人(スケーターズ・ワルツ)」を紹介したときに、「純音楽的表現」等という生易しいものではなくてそう言う上品さを突き抜ける「凄み」があると書きました。 それは「ライト・クラシック」等とよばれることのある作品であるに...

[2021-12-18]・・・ベートーベン:弦楽四重奏曲第4番 ハ短調 OP.18-4

パガニーニ四重奏団 1949年録音数年ほど前のことですが、オーディオ仲間の間でベートーベンの弦楽四重奏曲を聴くならばどのカルテットで聞きたい?と言うことが話題になりました。まあ、この手の話はよくあることですが、その集まりの年齢層が相対的に高い(^^;事もあって、出てくる団体...

[2021-12-17]・・・ヴィヴァルディ:ピッコロ協奏曲 イ短調, RV.445

ジャン=フランソワ・パイヤール指揮:(piccolo)マクサンス・ラリュー パイヤール室内管弦楽団 1965年初出50年代から60年代にかけての古楽の復興にはめざましいものがありました。 そして、そこには多くの若手の音楽家たちの挑戦があったことを忘れてはいけません。 ミュンヒンガ^、リヒター、パイヤールなどはそのトップランナーとして新しい道を切...

[2021-12-16]・・・サン=サーンス:ピアノ協奏曲 第4番 ハ短調 Op.44

(P)ジャンヌ=マリー・ダルレ:ルイ・フーレスティエ指揮 フランス国立放送管弦楽団 1956年録音これもまた中古レコード屋さんをめぐっていて出会った一枚です。実にもって、中古レコード屋とは一期一会の場です。 では、何故にこのレコードが目に止まったかというと、それは「ジャンヌ=マリー・ダルレ」というピアニストが私の視野には全く入っていな...

[2021-12-15]・・・ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68

セルゲイ・クーセヴィツキー指揮 ボストン交響楽団 1945年2月17日録音これは第2次大戦末期であり、戦争の帰趨はすでに見え始めているものの未だに犠牲者の数も増えていくという中での演奏会です。優秀な録音エンジニアも払拭し、さらにはライブ録音と言うことで、そのクオリティはあまり芳しくありません。 有り体に言えば、...

[2021-12-14]・・・リスト:ピアノソナタ ロ短調

(P)ヴィトルト・マウツジンスキ:1953年3月7日&9日~11日録音前回紹介したブラームスの協奏曲と同じく、1953年の録音であり、共演しているオーケストラはロンドン響です。 ブラームスの時は指揮者のリーガーが結構泥臭くオケを鳴らしていたので、マウツジンスキも結構それに対抗してピアノをガンガン鳴らしていま...

前のページ/次のページ

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年10月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)