Home|更新履歴(リスニングルーム)

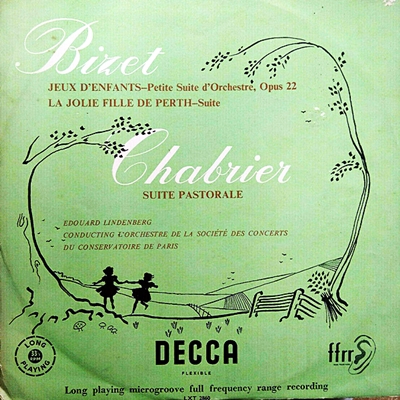

はてさて、今の時代に「エドゥアルド・リンデンバーグ」という名前を聞いて何か具体的なイメージを描ける人ってどれくらいいるのでしょうか。私の場合は、完璧に「Who are You?」でした。そして、こういうサイトを長くやっていて「有り難い」のは...

1952年にこういう演奏と録音が存在していたことに驚かされます。 まず何よりも、この時代にマーラの9番をセッション録音しようとしたレーベルがあったことに驚きです。1960年代初頭でも、ブルックナーの6番を録音したいと提案したクレンペラーに...

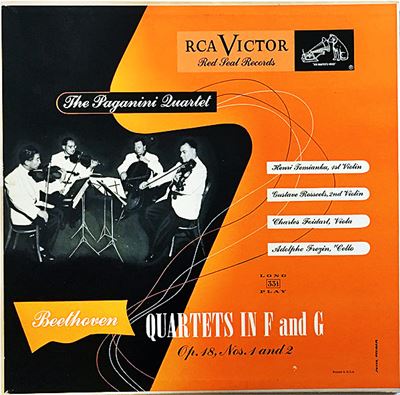

数年ほど前のことですが、オーディオ仲間の間でベートーベンの弦楽四重奏曲を聴くならばどのカルテットで聞きたい?と言うことが話題になりました。まあ、この手の話はよくあることですが、その集まりの年齢層が相対的に高い(^^;事もあって、出てくる団体...

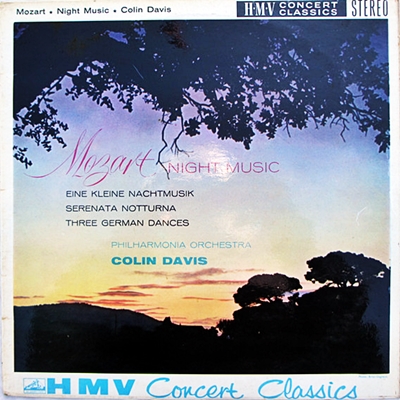

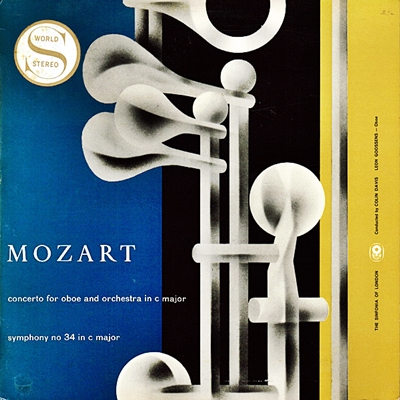

私がクラシック音楽なるものを本格的に聞き始めたのは1980年頃ですから、コリン・デイヴィスの名前は「バリバリの現役」としてインプットさています。そして、そう言う「位置づけ」の指揮者の録音もパブリックドメインの仲間入りをしてきたことに、ある種...

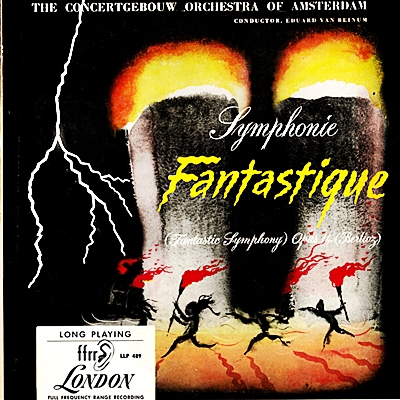

ベイヌムと1946年と1951年の2回にわたって幻想交響曲を録音しています。当然の事ながら両方ともモノラル録音ですし、レーベルもともにDeccaです。 昨今と違って録音というのは誰でもが簡単にできることではなかった時代ですから、わずか5年...

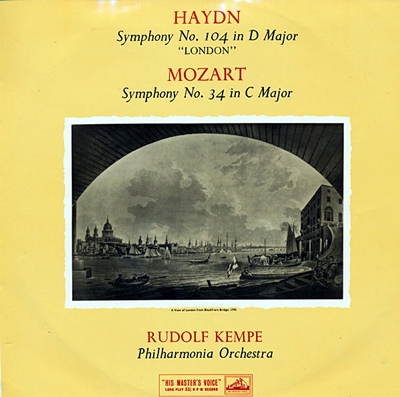

ルドルフ・ケンペの経歴を見ていると面白いことに気づきます。 ドルトムント歌劇場のオーボエ奏者として音楽家としてのキャリアをスタートさせたケンペは、その後は地方の歌劇場の音楽監督として指揮者のキャリアを積み上げて、1950年にはドレスデンの...

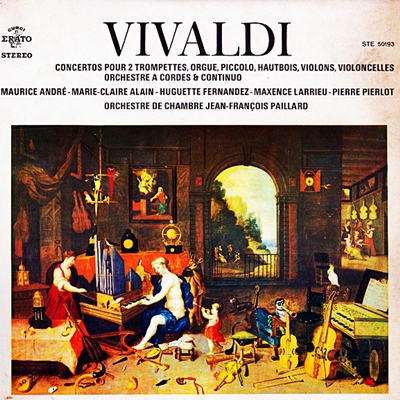

50年代から60年代にかけての古楽の復興にはめざましいものがありました。 そして、そこには多くの若手の音楽家たちの挑戦があったことを忘れてはいけません。 ミュンヒンガ^、リヒター、パイヤールなどはそのトップランナーとして新しい道を切...

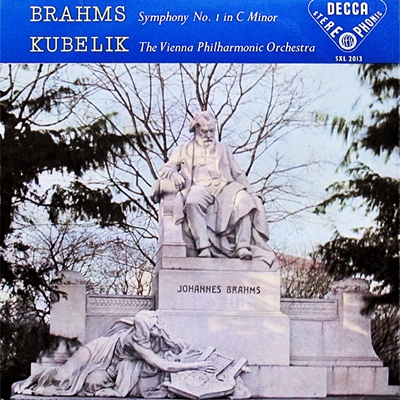

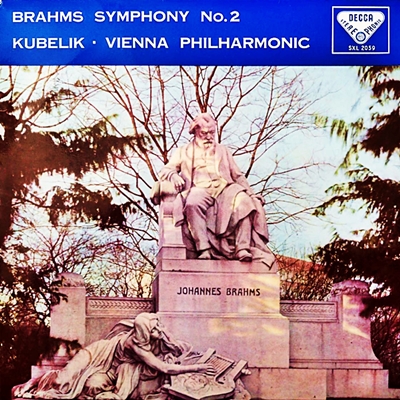

クーベリックは1956年から1957年にかけてウィーン・フィルとブラームスの交響曲の全曲録音を行っています。 クーベリックにとってこの時期は、チェコからイギリスに亡命し、その後にシカゴ響での不遇の時代を過ごし、再びイギリスに戻ってコヴェン...

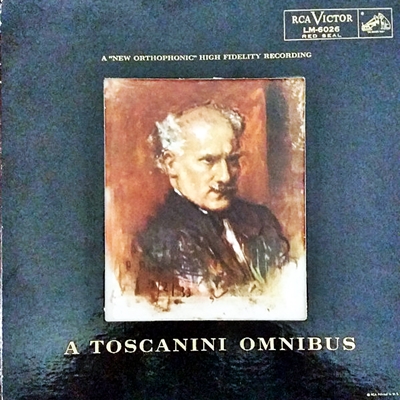

トスカニーニの「スケートをする人(スケーターズ・ワルツ)」を紹介したときに、「純音楽的表現」等という生易しいものではなくてそう言う上品さを突き抜ける「凄み」があると書きました。 それは「ライト・クラシック」等とよばれることのある作品である...

数年ほど前のことですが、オーディオ仲間の間でベートーベンの弦楽四重奏曲を聴くならばどのカルテットで聞きたい?と言うことが話題になりました。まあ、この手の話はよくあることですが、その集まりの年齢層が相対的に高い(^^;事もあって、出てくる団体...

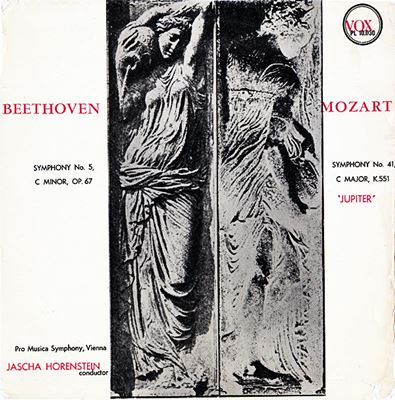

ヤッシャ・ホーレンシュタインと言う名前も今ではかなり忘却の彼方に沈みつつあります。第2次大戦は多くの音楽家に苦難をもたらしたのですが、このホーレンシュタインもその典型のような音楽家人生を強いられました。 ホーレンシュタインはフルトヴェング...

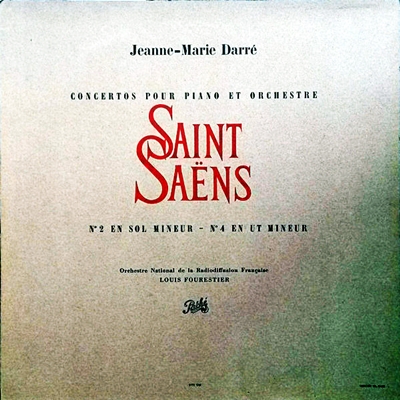

これもまた中古レコード屋さんをめぐっていて出会った一枚です。実にもって、中古レコード屋とは一期一会の場です。 では、何故にこのレコードが目に止まったかというと、それは「ジャンヌ=マリー・ダルレ」というピアニストが私の視野には全く入っていな...

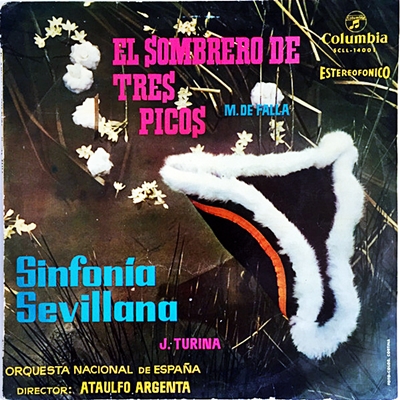

スペインはフランコ政権下のもとで世界から孤立していた時代だったためかアルヘンタの名前が広く知られるには随分と時間がかかったようです。しかしながら、結果として最晩年となった50年代を中心にDeccaが録音を残してくれたのは幸いでした。 ファ...

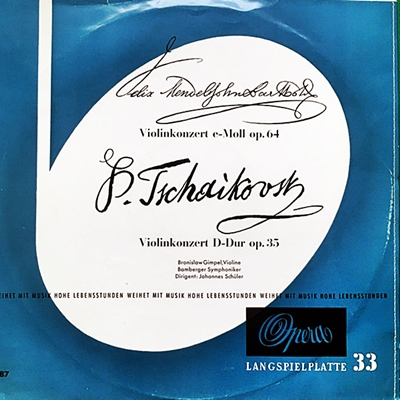

「(Vn)ブロニスラフ・ギンベル:ヨハネス・シュラー指揮 バンベルク交響楽団」と聞いて、何らかのイメージを思い浮かべることが出来る人は殆どいないでしょう。もちろん、バンベルク交響楽団はイメージできるのですが、ソリストも指揮者に関しては全く聞...

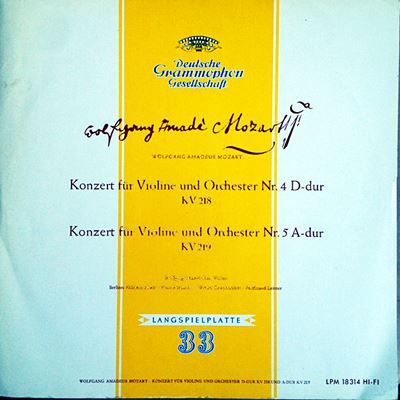

シュナイダーハンと言えば、どうしてももう一人思い出すヴァイオリニストがいます。エリカ・モリーニです。 二人の共通点は、ともに戦前の古き良きウィーンの伝統の中で育ったヴァイオリニストと言うことです。しかし、戦争は二人の運命を大きくく隔ててし...

40年代の終わり頃から50年代の初め頃に、何人もの若手音楽家が中心となって自主的にオーケストラを組織して、バッハ以前の音楽の復興を志しました。 リヒター、ミュンヒンガー、パウムガルトナー、そしてレーデル等です。もちろん、数え上げればきりが...

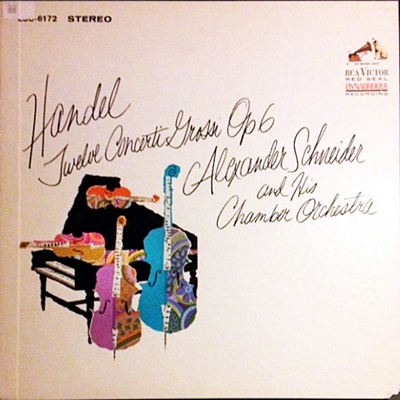

アレクサンダー・シュナイダーという人物の人生を概観してみれば、それはもう驚き呆れるほどの活力に満ちたものであったことに気づかされます。 彼の名が広く知られるようになったのは、20世紀を代表するカルテットであるブダペスト弦楽四重奏団の第2ヴ...

80を超えた後も元気に活躍していたコリン・デイヴィスの「最初の一歩」を知ることができるという意味でも、なかなかに興味深い録音だと言えるのではないでしょうか。そして、そう言う「位置づけ」の指揮者の録音もパブリックドメインの仲間入りをしてきたこ...

ヤニグロのチェロ・ソナタと言えば1964年にイエルク・デムスと組んで録音した全集の方にしか注目は集まりません。しかし、ヤニグロにはもう一つ50年代の初めにカルロ・ゼッキとくんで録音した全集の録音があります。 しかしながら、デムスとの録音は...

50年代から60年代にかけての古楽の復興にはめざましいものがありました。 そして、そこには多くの若手の音楽家たちの挑戦があったことを忘れてはいけません。 ミュンヒンガ^、リヒター、パイヤールなどはそのトップランナーとして新しい道を切...

クーベリックは1956年から1957年にかけてウィーン・フィルとブラームスの交響曲の全曲録音を行っています。 クーベリックにとってこの時期は、チェコからイギリスに亡命し、その後にシカゴ響での不遇の時代を過ごし、再びイギリスに戻ってコヴェン...

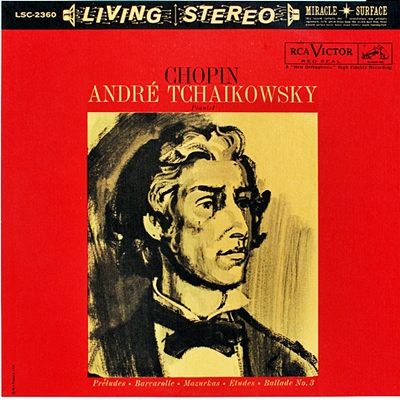

アンドレ・チャイコフスキーというピアニストは私の視野には全く入っていなかったのですが、その「歌う」能力にはすっかり魅了されてしまいました。 さらに、その歌う魅力をより大きなものにしているのは、彼独特の美しいピアノの響きです。 アンド...

40年代の終わり頃から50年代の初め頃に、何人もの若手音楽家が中心となって自主的にオーケストラを組織して、バッハ以前の音楽の復興を志しました。 リヒター、ミュンヒンガー、パウムガルトナー、そしてレーデル等です。もちろん、数え上げればきりが...

アレクサンダー・シュナイダーという人物の人生を概観してみれば、それはもう驚き呆れるほどの活力に満ちたものであったことに気づかされます。 彼の名が広く知られるようになったのは、20世紀を代表するカルテットであるブダペスト弦楽四重奏団の第2ヴ...

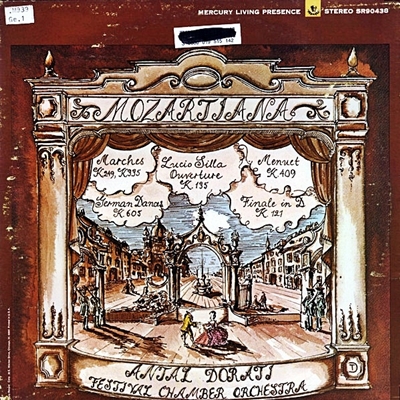

フェスティヴァル室内管弦楽団と言うオケに関してはいろいろ調べたんですが、結局は正体は不明でした。ただし、基本的なレベルはよく分からないのですが、ドラティという人はどんなオケであってもそれなりのレベルの演奏に仕上げてしまうと言う技を持っていま...

パレナン四重奏団については、大きな勘違いというか、偏った思いこみを持っていたことに気づかされました。 それは、パレナン四重奏団の名前は1950年に録音したラヴェルとドビュッシーの弦楽四重奏曲と強く結びついていて、それ以外の作品とはとんと縁...

ヤッシャ・ホーレンシュタインと言う名前も今ではかなり忘却の彼方に沈みつつあります。第2次大戦は多くの音楽家に苦難をもたらしたのですが、このホーレンシュタインもその典型のような音楽家人生を強いられました。 ホーレンシュタインはフルトヴェング...

コリン・デイヴィスと言えば、貧しい家庭に育ったためにピアノを買うことができず、そのために最も値段の安かったクラリネットで音楽の学習を開始したという話は有名です。そして、ピアノの演奏能力に問題があったために音楽大学では指揮法の履修を断られたと...

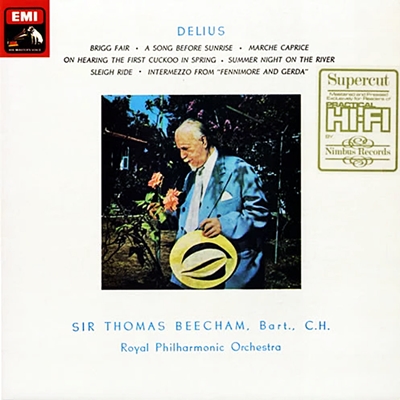

「イギリスの生んだ最後の偉大な変人」と呼ばれたビーチャムがいなければ、おそらくディーリアスという作曲家は存在しなかったでしょう。 かつて、ロベルト・カヤヌスをシベリウス演奏の「原点(origin)」と書いたことがあるのですが、ビーチャムと...

40年代の終わり頃から50年代の初め頃に、何人もの若手音楽家が中心となって自主的にオーケストラを組織して、バッハ以前の音楽の復興を志しました。 リヒター、ミュンヒンガー、パウムガルトナー、そしてレーデル等です。もちろん、数え上げればきりが...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2021-12-13]・・・シャブリエ:田園組曲

エドゥアルド・リンデンベルグ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1953年6月12日~25日録音はてさて、今の時代に「エドゥアルド・リンデンバーグ」という名前を聞いて何か具体的なイメージを描ける人ってどれくらいいるのでしょうか。私の場合は、完璧に「Who are You?」でした。そして、こういうサイトを長くやっていて「有り難い」のは...

[2021-12-12]・・・マーラー:交響曲第9番 ニ長調

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 ウィーン交響楽団 1952年録音1952年にこういう演奏と録音が存在していたことに驚かされます。 まず何よりも、この時代にマーラの9番をセッション録音しようとしたレーベルがあったことに驚きです。1960年代初頭でも、ブルックナーの6番を録音したいと提案したクレンペラーに...

[2021-12-11]・・・ベートーベン:弦楽四重奏曲第2番 ト長調 OP.18-2「挨拶」

パガニーニ四重奏団 1953年録音数年ほど前のことですが、オーディオ仲間の間でベートーベンの弦楽四重奏曲を聴くならばどのカルテットで聞きたい?と言うことが話題になりました。まあ、この手の話はよくあることですが、その集まりの年齢層が相対的に高い(^^;事もあって、出てくる団体...

[2021-12-10]・・・モーツァルト:セレナード第13番, K.525「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」

コリン・デイヴィス指揮:フィルハーモニア管弦楽団 1959年5月21日~22日録音私がクラシック音楽なるものを本格的に聞き始めたのは1980年頃ですから、コリン・デイヴィスの名前は「バリバリの現役」としてインプットさています。そして、そう言う「位置づけ」の指揮者の録音もパブリックドメインの仲間入りをしてきたことに、ある種...

[2021-12-09]・・・ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14

エデゥアルト・ファン・ベイヌム指揮 ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 1951年9月10日録音ベイヌムと1946年と1951年の2回にわたって幻想交響曲を録音しています。当然の事ながら両方ともモノラル録音ですし、レーベルもともにDeccaです。 昨今と違って録音というのは誰でもが簡単にできることではなかった時代ですから、わずか5年...

[2021-12-08]・・・モーツァルト:交響曲第34番ハ長調 K.338

ルドルフ・ケンペ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1955年11月24日録音ルドルフ・ケンペの経歴を見ていると面白いことに気づきます。 ドルトムント歌劇場のオーボエ奏者として音楽家としてのキャリアをスタートさせたケンペは、その後は地方の歌劇場の音楽監督として指揮者のキャリアを積み上げて、1950年にはドレスデンの...

[2021-12-07]・・・ヴィヴァルディ:ヴァイオリンとオーボエのための協奏曲 変ロ長調, RV.548

ジャン=フランソワ・パイヤール指揮:(Ob)ピエール・ピエルロ パイヤール室内管弦楽団 1965年初出50年代から60年代にかけての古楽の復興にはめざましいものがありました。 そして、そこには多くの若手の音楽家たちの挑戦があったことを忘れてはいけません。 ミュンヒンガ^、リヒター、パイヤールなどはそのトップランナーとして新しい道を切...

[2021-12-06]・・・ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68

ラファエル・クーベリック指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1957年9月23日~24日録音クーベリックは1956年から1957年にかけてウィーン・フィルとブラームスの交響曲の全曲録音を行っています。 クーベリックにとってこの時期は、チェコからイギリスに亡命し、その後にシカゴ響での不遇の時代を過ごし、再びイギリスに戻ってコヴェン...

[2021-12-05]・・・スッペ:「詩人と農夫」序曲

トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1943年7月18日録音トスカニーニの「スケートをする人(スケーターズ・ワルツ)」を紹介したときに、「純音楽的表現」等という生易しいものではなくてそう言う上品さを突き抜ける「凄み」があると書きました。 それは「ライト・クラシック」等とよばれることのある作品である...

[2021-12-04]・・・ベートーベン:弦楽四重奏曲第1番 ヘ長調 OP.18-1

パガニーニ四重奏団 1953年録音数年ほど前のことですが、オーディオ仲間の間でベートーベンの弦楽四重奏曲を聴くならばどのカルテットで聞きたい?と言うことが話題になりました。まあ、この手の話はよくあることですが、その集まりの年齢層が相対的に高い(^^;事もあって、出てくる団体...

[2021-12-03]・・・ベートーベン:交響曲第6番ヘ長調, Op.68「田園」

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 ウィーン・プロ・ムジカ管弦楽団 1958年録音ヤッシャ・ホーレンシュタインと言う名前も今ではかなり忘却の彼方に沈みつつあります。第2次大戦は多くの音楽家に苦難をもたらしたのですが、このホーレンシュタインもその典型のような音楽家人生を強いられました。 ホーレンシュタインはフルトヴェング...

[2021-12-02]・・・サン=サーンス:ピアノ協奏曲第2番 ト短調 作品22

(P)ジャンヌ=マリー・ダルレ:ルイ・フーレスティエ指揮 フランス国立放送管弦楽団 1956年録音これもまた中古レコード屋さんをめぐっていて出会った一枚です。実にもって、中古レコード屋とは一期一会の場です。 では、何故にこのレコードが目に止まったかというと、それは「ジャンヌ=マリー・ダルレ」というピアニストが私の視野には全く入っていな...

[2021-12-01]・・・ファリャ:三角帽子(Falla:Three Cornered Hat )

アタウルフォ・アルヘンタ指揮 スペイン国立交響楽団 1958年録音(Ataulfo Argenta:Orquesta Nacional de Espana Recorded on 1958)スペインはフランコ政権下のもとで世界から孤立していた時代だったためかアルヘンタの名前が広く知られるには随分と時間がかかったようです。しかしながら、結果として最晩年となった50年代を中心にDeccaが録音を残してくれたのは幸いでした。 ファ...

[2021-11-30]・・・チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調, Op.35

(Vn)ブロニスラフ・ギンベル:ヨハネス・シュラー指揮 バンベルク交響楽団 1960年初出「(Vn)ブロニスラフ・ギンベル:ヨハネス・シュラー指揮 バンベルク交響楽団」と聞いて、何らかのイメージを思い浮かべることが出来る人は殆どいないでしょう。もちろん、バンベルク交響楽団はイメージできるのですが、ソリストも指揮者に関しては全く聞...

[2021-11-29]・・・モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第5番 イ長調, K.219

(Vn)ヴォルフガング・シュナイダーハン:フェルディナンド・ライトナー指揮 ウィーン交響楽団 1952年11月録音シュナイダーハンと言えば、どうしてももう一人思い出すヴァイオリニストがいます。エリカ・モリーニです。 二人の共通点は、ともに戦前の古き良きウィーンの伝統の中で育ったヴァイオリニストと言うことです。しかし、戦争は二人の運命を大きくく隔ててし...

[2021-11-28]・・・J.S.バッハ:ブランデンブルク協奏曲 第6番 変ロ長調, BWV1051

クルト・レーデル指揮 ミュンヘン・プロ・アルテ室内管弦楽団 1962年5月録音40年代の終わり頃から50年代の初め頃に、何人もの若手音楽家が中心となって自主的にオーケストラを組織して、バッハ以前の音楽の復興を志しました。 リヒター、ミュンヒンガー、パウムガルトナー、そしてレーデル等です。もちろん、数え上げればきりが...

[2021-11-27]・・・ヘンデル:合奏協奏曲, Op.6 第12番ロ短調, HWV 330

アレクサンダー・シュナイダー指揮 アレクサンダー・シュナイダー室内管弦楽団 1966年1月録音アレクサンダー・シュナイダーという人物の人生を概観してみれば、それはもう驚き呆れるほどの活力に満ちたものであったことに気づかされます。 彼の名が広く知られるようになったのは、20世紀を代表するカルテットであるブダペスト弦楽四重奏団の第2ヴ...

[2021-11-26]・・・モーツァルト:3つのドイツ舞曲, K.605

コリン・デイヴィス指揮:フィルハーモニア管弦楽団 1959年5月21日~22日録音80を超えた後も元気に活躍していたコリン・デイヴィスの「最初の一歩」を知ることができるという意味でも、なかなかに興味深い録音だと言えるのではないでしょうか。そして、そう言う「位置づけ」の指揮者の録音もパブリックドメインの仲間入りをしてきたこ...

[2021-11-25]・・・ベートーベン:チェロソナタ第1番 ヘ長調, Op.5-1

(Cell)アントニオ・ヤニグロ (P)カルロ・ゼッキ 1952年録音ヤニグロのチェロ・ソナタと言えば1964年にイエルク・デムスと組んで録音した全集の方にしか注目は集まりません。しかし、ヤニグロにはもう一つ50年代の初めにカルロ・ゼッキとくんで録音した全集の録音があります。 しかしながら、デムスとの録音は...

[2021-11-24]・・・ヴィヴァルディ:2つのトランペットのための協奏曲 ハ長調, RV.537

ジャン=フランソワ・パイヤール指揮:(Tp)モーリス・アンドレ&マルセル・ラゴルス パイヤール室内管弦楽団 1965年初出50年代から60年代にかけての古楽の復興にはめざましいものがありました。 そして、そこには多くの若手の音楽家たちの挑戦があったことを忘れてはいけません。 ミュンヒンガ^、リヒター、パイヤールなどはそのトップランナーとして新しい道を切...

[2021-11-23]・・・ブラームス:交響曲第2番 ニ長調, 作品73

ラファエル・クーベリック指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1957年3月4日~8日録音クーベリックは1956年から1957年にかけてウィーン・フィルとブラームスの交響曲の全曲録音を行っています。 クーベリックにとってこの時期は、チェコからイギリスに亡命し、その後にシカゴ響での不遇の時代を過ごし、再びイギリスに戻ってコヴェン...

[2021-11-22]・・・ショパン:24の前奏曲, Op.28(18番,2番,14番,4番,5番,8番,19番,20番,23番,24番)

(P)アンドレ・チャイコフスキー:1959年3月10日~12日録音アンドレ・チャイコフスキーというピアニストは私の視野には全く入っていなかったのですが、その「歌う」能力にはすっかり魅了されてしまいました。 さらに、その歌う魅力をより大きなものにしているのは、彼独特の美しいピアノの響きです。 アンド...

[2021-11-21]・・・J.S.バッハ:ブランデンブルク協奏曲 第5番 ニ長調, BWV1050

クルト・レーデル指揮 ミュンヘン・プロ・アルテ室内管弦楽団 1962年5月録音40年代の終わり頃から50年代の初め頃に、何人もの若手音楽家が中心となって自主的にオーケストラを組織して、バッハ以前の音楽の復興を志しました。 リヒター、ミュンヒンガー、パウムガルトナー、そしてレーデル等です。もちろん、数え上げればきりが...

[2021-11-20]・・・ヘンデル:合奏協奏曲, Op.6 第11番イ長調, HWV 329

アレクサンダー・シュナイダー指揮 アレクサンダー・シュナイダー室内管弦楽団 1966年1月録音アレクサンダー・シュナイダーという人物の人生を概観してみれば、それはもう驚き呆れるほどの活力に満ちたものであったことに気づかされます。 彼の名が広く知られるようになったのは、20世紀を代表するカルテットであるブダペスト弦楽四重奏団の第2ヴ...

[2021-11-19]・・・モーツァルト:2つの行進曲 ニ長調, K.335

アンタル・ドラティ指揮 フェスティヴァル室内管弦楽団1965年8月4日録音フェスティヴァル室内管弦楽団と言うオケに関してはいろいろ調べたんですが、結局は正体は不明でした。ただし、基本的なレベルはよく分からないのですが、ドラティという人はどんなオケであってもそれなりのレベルの演奏に仕上げてしまうと言う技を持っていま...

[2021-11-18]・・・シューマン:弦楽四重奏曲第2番 ヘ長調, Op.41-2

パレナン四重奏団1967年録音(3月発行)パレナン四重奏団については、大きな勘違いというか、偏った思いこみを持っていたことに気づかされました。 それは、パレナン四重奏団の名前は1950年に録音したラヴェルとドビュッシーの弦楽四重奏曲と強く結びついていて、それ以外の作品とはとんと縁...

[2021-11-17]・・・ベートーベン:交響曲第5番ハ短調 作品67「運命」

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 ウィーン・プロ・ムジカ管弦楽団 1956年録音ヤッシャ・ホーレンシュタインと言う名前も今ではかなり忘却の彼方に沈みつつあります。第2次大戦は多くの音楽家に苦難をもたらしたのですが、このホーレンシュタインもその典型のような音楽家人生を強いられました。 ホーレンシュタインはフルトヴェング...

[2021-11-16]・・・モーツアルト:オーボエ協奏曲 ハ長調, K.314

(Ob)レオン・グーセンズ:コリン・デイヴィス指揮 シンフォニア・オブ・ロンドン 1960年3月29日録音コリン・デイヴィスと言えば、貧しい家庭に育ったためにピアノを買うことができず、そのために最も値段の安かったクラリネットで音楽の学習を開始したという話は有名です。そして、ピアノの演奏能力に問題があったために音楽大学では指揮法の履修を断られたと...

[2021-11-15]・・・ディーリアス:夜明け前の歌

トマス・ビーチャム指揮:ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1956年11月5日&7日録音「イギリスの生んだ最後の偉大な変人」と呼ばれたビーチャムがいなければ、おそらくディーリアスという作曲家は存在しなかったでしょう。 かつて、ロベルト・カヤヌスをシベリウス演奏の「原点(origin)」と書いたことがあるのですが、ビーチャムと...

[2021-11-14]・・・J.S.バッハ:ブランデンブルク協奏曲 第4番 ト長調, BWV1049

クルト・レーデル指揮 ミュンヘン・プロ・アルテ室内管弦楽団 1962年5月録音40年代の終わり頃から50年代の初め頃に、何人もの若手音楽家が中心となって自主的にオーケストラを組織して、バッハ以前の音楽の復興を志しました。 リヒター、ミュンヒンガー、パウムガルトナー、そしてレーデル等です。もちろん、数え上げればきりが...

前のページ/次のページ

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年10月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)