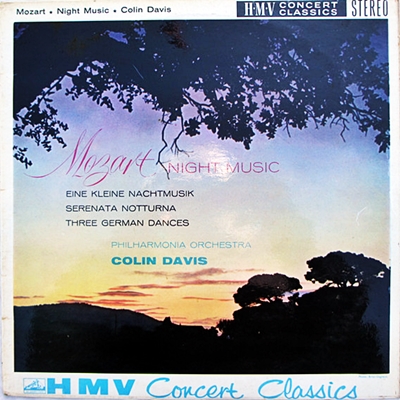

Home|コリン・デイヴィス(Colin Davis)|モーツァルト:セレナード第13番, K.525「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」

モーツァルト:セレナード第13番, K.525「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」

コリン・デイヴィス指揮:フィルハーモニア管弦楽団 1959年5月21日~22日録音

Mozart:Serenade in G Major, K.525 "Eine kleine Nachtmusik" [1. Allegro]

Mozart:Serenade in G Major, K.525 "Eine kleine Nachtmusik" [2. Romance (Andante)]

Mozart:Serenade in G Major, K.525 "Eine kleine Nachtmusik" [3. Menuetto (Allegretto)]

Mozart:Serenade in G Major, K.525 "Eine kleine Nachtmusik" [4. Rondo (Allegro)]

この作品は驚くほど簡潔でありながら、一つの完結した世界を連想させるものがあります。

おそらくはモーツァルトの全作品の中では最も有名な音楽の一つであり、そして、愛らしく可愛いモーツァルトを連想させるのに最も適した作品です。

ところが、それほどまでの有名作品でありながら、作曲に至る動機を知ることができないという不思議さも持っています。

モーツァルトはプロの作曲家ですから、創作には何らかのきっかけが存在します。

それが誰かからの注文であり、お金になる仕事ならモーツァルトにとっては一番素晴らしい動機だったでしょう。あるいは、予約演奏会に向けての作品づくりであったり、出来のよくない弟子たちのピアノレッスンのための音楽作りであったりしました。

まあ早い話が、お金にならないような音楽づくりはしなかったのです。

にもかかわらず、有名なこの作品の創作の動機が今もって判然としないのです。誰かから注文があった気配はありませんし、演奏会などの目的も考えられません。何よりも、この作品が演奏されたのかどうかもはっきりとは分からないのです。

そして、もう一つの大きな謎は、そもそもこの作品はどのようなスタイルで演奏されることを想定していたかがよく分からないのです。具体的に言えば、1声部1奏者による5人の弦の独奏者で演奏されるべきなのか、それとも弦楽合奏で演奏されるべきなのかと言うことです。

今日では、この作品は弦楽合奏で演奏されるのが一般的なのですが、それは、そのスタイルを採用したときチェロとコントラバスに割り振られたバス声部が素晴らしく美しく響くからです。しかし、昨今流行の「歴史的根拠」に照らし合わせれば、どちらかといえば1声部1奏者の方がしっくりくるのです。

さらに、ついでながら付け加えれば、モーツァルトの「全自作目録」には「アイネ・クライネ・ナハトムジーク。アレグロ、メヌエットとトリオ、ロマンツェ、メヌエットとトリオ、フィナーレから構成される」と記されていて、この作品の原型はもう一つのメヌエット楽章を含む5楽章構成だったのです。そして、その失われたメヌエット楽章は他の作品に転用された形跡も見いだせないので、それは完全に失われてしまっているのです。

ただし、その失われた事による4楽章構成が、この簡潔なセレナードをまるで小ぶりの交響曲であるかのような雰囲気にかえてしまっているのです。

ですから、それは「失われた」のではなくて、モーツァルト自身が後に意図的に取り除いた可能性も指摘されるのです。

そんなわけで、自分のために音楽を作るということはちょっと考えづらいモーツァルトなのですが、もしかしたら、この作品だけは自分自身のために作曲したのかもしれないのです。

もしそうだとすると、これは実に貴重な作品だといえます。そして、そう思わせるだけの素晴らしさを持った作品でもあります。

ただし、それはどう考えても「あり得ない」妄想なので、おそらくは今となっては忘れられてしまった。そして記されなかった何らかの理由があったのでしょう。つまりは、それほどまでにモーツァルトは「プロの作曲家」だったのです。

コリン・デイヴィスの「最初の一歩」を知ることができる録音

私がクラシック音楽なるものを本格的に聞き始めたのは1980年頃ですから、コリン・デイヴィスの名前は「バリバリの現役」としてインプットさています。そして、そう言う「位置づけ」の指揮者の録音もパブリックドメインの仲間入りをしてきたことに、ある種の感慨を感じずにはおれません。さらにつけ加えれば、コリン・デイヴィスと言えば、私の中ではボストン交響楽団とのコンビで素晴らしいシベリウスの交響曲全集を完成させた人と言うことでインプットされています。

しかしながら、こういう認知の仕方は極めて個人的に偏ったものであって、一般的にはモーツァルトやベルリオーズのスペシャリストとして認められ、さらに言えばイギリスの数少ない作曲家の一人であるマイケル・ティペットの擁護者として知られています。しかしながら、私のCDの棚を眺め回してみても、恥ずかしながら彼のベルリオーズやティペットの録音はほとんど見あたりません。それと比べて、シベリウスに関してはロンドン響との全集も並んでいるのですから、どうにもこうにも、私の中でのデイヴィスはシベリウス指揮者と言うことになってしまっているようです。

つまりは、どう考えても、私はコリン・デイヴィスのよい聞き手ではないと言うことです。

しかしながら、今回、彼の若い時期の録音、とりわけ彼が最も得意としたモーツァルトの録音を聞いてみて、その基本的な音の作り方はシベリウスと大きく変わらないなと言うことは確認できました。

デイヴィスが作り出す音楽の最大の特徴は、その音色がシルクの手触りを思わせるようなトーンを持っていることです。特に、70年代の後半に、ボストン交響楽団とのコンビで完成させた全集の響きは素晴らしくて、未だにそのLPレコードを後生大事に保存しているほどです。

コリン・デイヴィスと言えば、貧しい家庭に育ったためにピアノを買うことができず、そのために最も値段の安かったクラリネットで音楽の学習を開始したという話は有名です。そして、ピアノの演奏能力に問題があったために音楽大学では指揮法の履修を断られたという話も、これまた知る人ぞ知る有名なエピソードです。

しかしながら、そう言う境遇にもめげずに、自分たちの仲間内でオケを作って指揮活動を始め、そして、ついにはクレンペラーが病気でキャンセルしたとき(1959年)に、その代役として「ドン・ジョヴァンニ」を指揮して大成功を収めと言う話も、これまた有名です。

今回紹介した一連の録音(1959年~1960年)は、その成功によって急遽計画されたものではないかと思われます。録音は全てモーツァルトの作品なのですが、それは「ドン・ジョヴァンニ」(コンサート形式)の成功によって注目されたことを考えれば、商業的にはそうならざるを得なかったのでしょう。

しかし、「シンフォニア・オブ・ロンドン」というスタジオ録音を専門とするオケであっても、弦楽器の歌わせ方のうまさは充分に感じ取ることができます。もちろん、後年のボストン響のようなふくよかさと透明感が絶妙にマッチしたシルキーな響きとはいきませんが、それでも充分すぎるほどの透明感のある美しさは実現しています。

また、デイヴィスと言えば、手堅く正統派の音楽作りをするというイメージがあるのですが、これなどを聞くと、意外とあざとい表現なども垣間見られて面白いです。

80を超えた後も元気に活躍していたコリン・デイヴィスの「最初の一歩」を知ることができるという意味でも、なかなかに興味深い録音だと言えるのではないでしょうか。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)