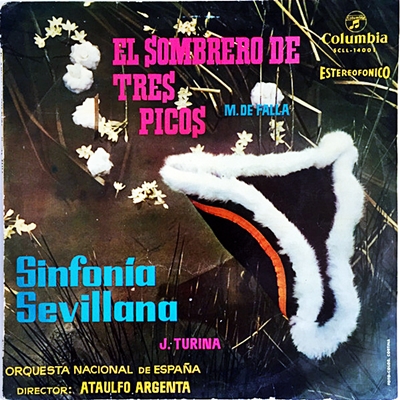

Home|アタウルフォ・アルヘンタ(Ataulfo Argenta)|ファリャ:三角帽子(Falla:Three Cornered Hat )

ファリャ:三角帽子(Falla:Three Cornered Hat )

アタウルフォ・アルヘンタ指揮 スペイン国立交響楽団 1958年録音(Ataulfo Argenta:Orquesta Nacional de Espana Recorded on 1958)

Falla:Three Cornered Hat [1.Suite No.1]

Falla:Three Cornered Hat [1.Suite No.2]

庶民の「願い」が結晶した「昔話」

ロドリーゴやモンポウは著作権が切れていないので仕方がないのですが、このファリャの作品を一つも取り上げていないというのはやはりイカンですね・・・。そのあたりのことは全く意識の中になかったので、少しはスペインの音楽も追加していきたいと思います。

と言うことで、この「ディアギレフへのオマージュ」の中に幸いにしてファリャの作品が一つ含まれていたのは幸いでした。

ディアギレフは当初は「スペインの庭の夜」をバレエ化したいと考えていたようなのですが、ファリャの方は乗り気にならず、結果的に、アラルコンの小説「三角帽子」を元にした「お代官様と粉屋の女房」というパントマイム劇用の音楽を完成させ、その作品は1917年にマドリードで初演されました。そして、後にファリャはこの作品をもとにして、バレエ「三角帽子」へと発展させ1919年にロンドンで初演され、彼の名をを世界的知らしめることになります。

その改訂時に「序奏」や「粉屋の踊り」等が追加され、ベートーヴェンのパロディー等はカットされたようです。

お話の筋はどの地方や民族にもよくあるもので、権力を持ったものが真面目に働いている夫婦の女房に横恋慕して取り上げようとするのですが、最後は散々な目にあわされてめでたしめでたしで終わるものです。日本でも「絵姿女房」などはこれと同じパターンのお話です。

しかし、こういう「昔話」というのは庶民の「願い」が結晶したものですから、権力者が他人の女房を横取りするなどと言うことに日常茶飯事だったのでしょう。ですから、そう言う理不尽な出来事に対して、せめて「お話」の中だけでも仕返しをし、願いを叶えてみたかったのでしょう。

マルケヴィッチはこのアルバムでは、全2幕の「三角帽子」から「粉屋の踊り」「隣人の踊り」「最後の踊り」の3曲を抜き出しています。

「粉屋の踊り」は女房が代官に官能的な踊り「ファンダンゴ」(粉屋の女房の踊り)を踊る場面です。ちなみに、このバレエが「三角帽子」というタイトルなのは、この好色な代官がかぶっている帽子が三角帽子だからです。

続く「隣人の踊り」は近所の人々が祭の踊り「セギディリア」を踊っているシーンです。そして「最後の踊り」は代官が粉屋の衣服を着て外に出て行くシーンであり、警官と近所の人に袋叩きにあって逃げていって幕はおります。

なお、ファリャは1936年から始まったスペイン内乱で友人がフランコ政権に銃殺されたことに怒り、1939年にアルゼンチンに亡命しました。

そして、このスペインを代表する偉大な作曲家に対してフランコ政権はたびたび帰国要請を行ったのですが、彼は終生その要求を拒否し続け、1946年にアルゼンチンのコルドバで亡くなりました。その後、どのような経緯があったのかは分かりませんが、その遺体はフランコ政権によってスペインに引き取られ、盛大な国葬の上でカディス大聖堂の地下礼拝堂へ埋葬されました。

おそらく、ファリャ自身は喜ばなかったことでしょう。

生命力の発露が聞くものを圧倒する

スペインはフランコ政権下のもとで世界から孤立していた時代だったためかアルヘンタの名前が広く知られるには随分と時間がかかったようです。しかしながら、結果として最晩年となった50年代を中心にDeccaが録音を残してくれたのは幸いでした。ファリャの三角帽子の録音クレジットを見ると1958年録音となっています。彼が不慮の事故で亡くなったのは同年の1月21日のことですから、おそらくはこれが最後の録音だったのかもしれません。

ファリャという人は「スペイン風」の音楽がヨーロッパで流行する中で、スペイン人による本当の「スペインの音楽」を書こうという動きの旗手となった人物でした。確かにその背景には彼が音楽を本格的にな学んだパリの印象主義の影響は否定できませんが、それでも、あまり「お国もの」などと言う言葉は使いたくないのですが、そう言う既存のスタイルを打ち破るスペインらしい溢れるような熱気と活力が溢れている音楽を残しました。

そして、そう言うスペインの生命力を遺憾なく引き出したのがこのアルヘンタの三角帽子でした。

これもまた「お国もの」などと言う安易な言葉で括りたくないのですが、そこには唖然とするほどの生命力の発露が聞くものを圧倒します。そこには、かつての細部にこだわる口うるさいアルヘンタの姿は微塵も感じられません。

そう言えば、1957年の8月に同じくファリャの「恋は魔術師」を録音しているのですが、そこでは確かに口うるささは影をひそめていますが、この三角帽子ほどの突き抜けた境地にまでにはまだ少し距離があるようです。

おそらく、この半年の間において、音楽に宿る生命力みたいなものと真摯に向き合、本当に表現すべきものが何なのかをつかみ取ったのかもしれません。

しかし、注意して欲しいのはアルヘンタたという指揮者はそう言うお国ものを得意としただけの指揮者ではないと言うことです。

上で述べたのと同じような感慨を、57年11月に録音したシューベルトの「グレイト」においても感じとることが出来ます。そう言う意味では、彼は地方性などと言うものからは早くから抜け出していたのですが、そう言う普遍性という面においても大きな飛躍を最後の半年でつかみ取っていたことは間違いありません。

私自身もアルヘンタという名前に注意を向けるようになったのは最近のことなのですが、こういう演奏を聞けば聞くほどに無念と思わざるを得ません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2021-12-02:コタロー

- ファリャの「三角帽子」は、私はアンセルメ指揮のものを持っています。これはほぼ全曲盤といってもよいもので、劇中に現れるソプラノのソロや、ベートーヴェンの「運命」のパロディも登場します。これで録音がたいへん優れている(1961年録音)のですから、言うことなしです。

アルヘンタの演奏はハイライト盤という風情ですが、あまり取り上げられない「第1組曲」がとりわけ傑出した演奏です。もっと長く活躍してほしかった指揮者ですね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)