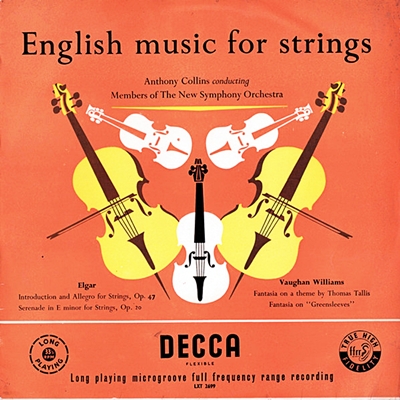

Home|アンソニー・コリンズ(Anthony Collins)|エルガー:序奏とアレグロ, Op.47

エルガー:序奏とアレグロ, Op.47

アンソニー・コリンズ指揮 ロンドン交響楽団 1954年2月22日~25日録音

Elgar:Introduction and Allegro for Strings, Op.47

輝かしく速いスケルツォ作品

また、この作品を書いた時期はエルガーにとっても一番油ののっていた時代で、有名な「威風堂々」もこの時期に作曲されて「ナイト」の称号も得た時代でした。

作曲のきっかけは友人の一人であるオーガスト・イェーガーによる提案でした。彼は設立されたばかりのロンドン交響楽団のために「輝かしく速い」スケルツォ作品を書くことをエルガーに提案したのです。

そして出来上がったのがこの「序奏とアレグロ」でした。

序奏はエルガーが1901年にウェールズ地方を旅行したときのイメージがモチーフとなっていると言われています。その旅行で彼が耳にしたウェールズ地方の民謡が彼にインスピレーションを与えました。

この冒頭のメロディは実に魅力的です。

そして、これに続くアレグロは、イェーガーがもとめた「輝かしく早い」スケルツォになっています。

初演は1905年にロンドン交響楽団によって行われましたが、その後長くこの作品は忘れられた存在となっていました。

理由は聴衆の問題ではなくて演奏者側の問題だったようです。作品が複雑であり技術的にも難しかったために演奏会のレパートリーとして取り上げるには躊躇いがあったようです。

その後オーケストラの技術が飛躍的に向上することによって、最近ではエルガーの重要な作品として定着するようになっています。

丁寧に作曲家に寄り添った演奏

生粋のイギリス人指揮者というのは、なんだかイギリスの作曲家の作品を演奏し録音する事が一つの義務のようになっているように見えてしまいます。そして、なかにはビーチャムとディーリアスとか、ボールトとヴォーン・ウィリアムズのように、分かちがたく結びついているような組み合わせもあります。ただし、もう一つ不思議だと思うのですが、イギリス作曲家の作品としては断トツに知名度のあるホルストの「惑星」を録音しているイギリス人指揮者はあまり多くないと言うことです。

ボールトは複数回録音を残していますが、例えばバルビローリやビーチャムという大御所たちは録音を残していないのではないかと思います。そして、ここで紹介しているコリンズも録音は残していません。

コリンズに関して言えば、ビゼーの「カルメン組曲」で見せたようなスタンスで「惑星」を録音していれば、随分と面白い、ワクワクするような演奏を残してくれたかもしれません。

さらに言えば、エルガーの一番有名な「威風堂々」などもそれほど熱心には取り上げていないようです。

そして、その代わりと言えばへんですが、大陸側の指揮者が取り上げそうもないイギリス人作曲家の作品は熱心に取り上げるのです。もしかしたら、「惑星」の録音に彼らが熱心でなかったのは、自分たちが取り上げなくても大陸の方でいくらでも録音されると思っていたのかもしれません。

そう言えば、ホルストの「惑星」で大ヒットを記録したカラヤンはエルガーやディーリアスの作品は一つも録音していないはずです。ヴォーン・ウィリアムズに関してはかろうじて「トーマス・タリスの主題による幻想曲」だけを録音していますが、それも1953年の一回だけです。

そう考えれば、イギリスの作曲家の作品が今もそれなりに認知されているのは、そう言うイギリス人指揮者の献身があったからだとも言えそうです。

そう考えれば、日本のオーケストラや指揮者はもう少し日本の作曲家の作品に理解があってもいいのではないかと思われます。

そして、話をコリンズに戻せば、彼もまた熱心にエルガーやディーリアス、ヴォーン・ウィリアムズの作品を取り上げています。

残念ながら、その演奏の一つ一つにコメントをつけられるほどに彼らの作品を聞いていないのですが、間違いがないのは、あのビゼーの「カルメン組曲」で見せたようなエンターテイメント性はバッサリと切り捨てて、実に丁寧に作曲家に寄り添って、いらぬ主観性は排して自らは一歩引いた地点で音楽を形づくってています。

そう言う意味では、ボールトのような厳しさやバルビローリのようなイギリス訛りは薄くて、どこかアメリカの即物的なスタインバーグのようなアプローチだといえるのかもしれません。

しかし、映画音楽の作曲家兼指揮者としてのディーリアスからすれば、全く何もおこらないディーリアスの音楽なんて言うのはどう考えても共感しにくいだろうなとは思いました。

しかし、実際に聞いてみれば、それほど無理をしている感じはしません。

そして、ふと思ったのは、ディーリアスのような何もおこらない音楽というのは、映像との関係で言えば互いが邪魔をすることなく、逆にお互いがお互いを引き立てるような要素を持っているのではないかと言うことです。

つまりは、映画音楽の作曲家兼指揮者としてのコリンズにとっては、ディーリスというのは逆に相性が良かったのかもしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2021-11-13:古川賢一

- バルビローリは、抜粋ですが、惑星を録音しているようです。

ホルスト:組曲『惑星』より(火星、金星、水星、天王星、木星)

RAIトリノ交響楽団

ジョン・バルビローリ(指揮)

録音時期:1957年11月15日

録音場所:トリノ、RAIオーディトリア

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)