Home|更新履歴(リスニングルーム)

協奏交響曲というのは一般的に「交響曲」ではなく「協奏曲」に分類されます。それは複数のソロ奏者とオーケストラとの協演を目的とした楽曲を意味しているからです。 しかし、こういう作品を演奏するときは特別にソリストを招いて演奏することは少なく、オ...

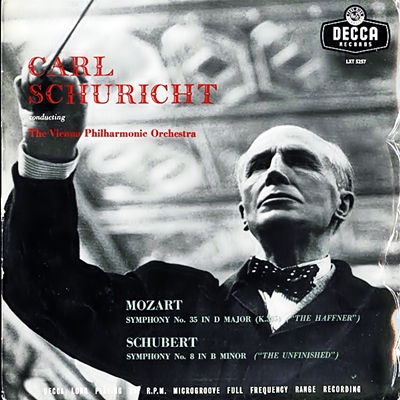

この「未完成」の録音には有名なエピソードが残されています。それは、この録音を担当したカルショーが酷評を書き残しているのです。 ただし、その酷評の前提としてカルショーは最初に次のようにぼやいています、 ウィーン・フィルと上手く折り合えるように...

バルヒェットという名前に初めてであったのは、彼が主宰するカルテットによるモーツァルトの弦楽四重奏曲の録音によってでした。その鄙びた素朴さの中にえもいわれぬロマンと気品が漂ってくる演奏にはすっかり心を奪われてしまいました。 そして、このバッ...

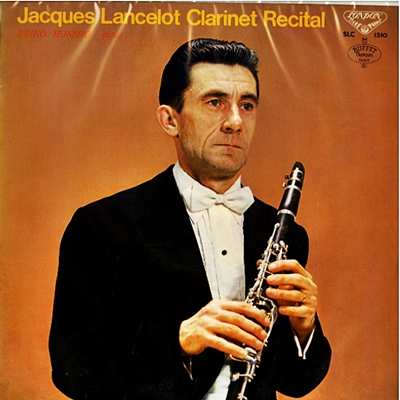

ジャック・ランスロの名前は彼の弟子だった濵中浩一(NHK交響楽団首席クラリネット奏者)の熱意によって2012年から「ジャック・ランスロ国際クラリネットコンクール」が行われるようになり、再び人々の記憶に蘇ってきました。このコンクールは2年ごと...

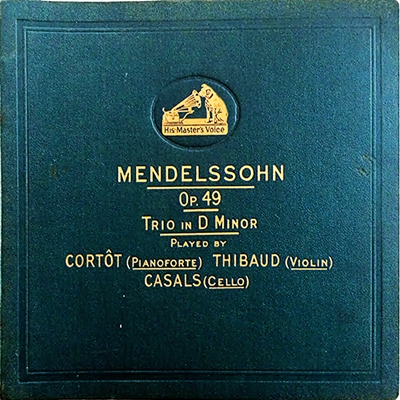

ユーザーの方より、カザルス・トリオの録音が一つもアップされていないようなのですが・・・と言う指摘をいただきました。 そんな馬鹿なことはないだろうと思って確認したところ、本当に一つもアップしていないことに気づきました。いやぁ、穴はあるもので...

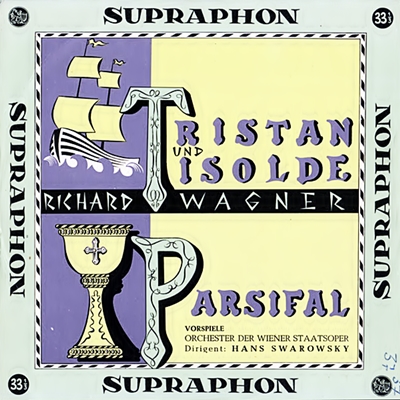

ヨハン・シュトラウスのワルツなどを紹介したときにも感じたのですが、スワロフスキーという人にはウィーンの伝統を根っこにしっかりと保持しながら、その上でスワロフスキーならではの造形を見せてくれます。 その特徴は、同時代の巨匠たちのワーグナー演...

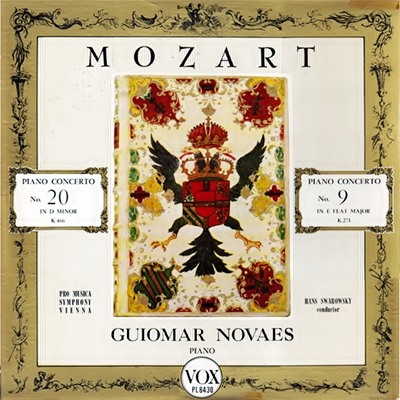

ギオマール・ノヴァエスの存在を知ったのは1951年1月7日のニューヨークフィルの定期講演会のライブ録音によってでした。演奏したのはショパンのピアノ協奏曲第2番で指揮者はジョージ・セルでした。 セルという指揮者は協奏曲のソリストの選定に関して...

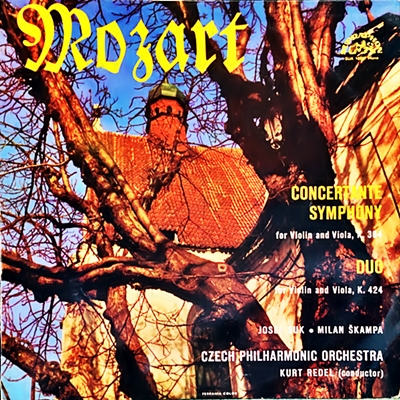

この二人をソリスト起用した「ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲」を聞くと、誰しもがこの二人による二重奏をもっとたっぷりと聞きたいと思うことでしょう。 私もまた同様で、例えばあの協奏交響曲の第2楽章のカデンツァ的なヴァイオリンとヴィオラ...

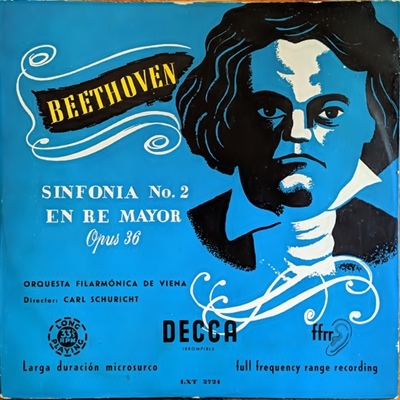

シューリヒトのベートーベンと言えば真っ先に1950年代の後半にパリ音楽院管弦楽団と全曲録音したものを思い出します。あの演奏に関しては私は次のように書いていたようです(^^;。 これは、フルトヴェングラーやクナッパーツブッシュのベートーベン...

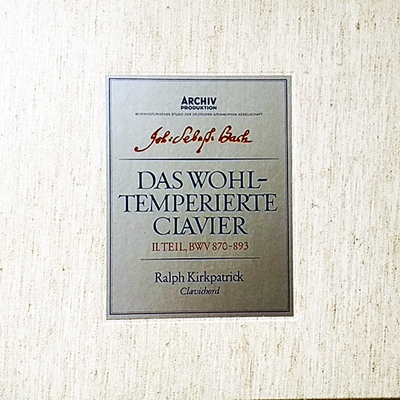

今まで聞いたことがないようなバッハの平均律です。それは、何とも可憐な響きが大きな要因です。例えてみれば、それは岩場に咲く高山植物のようです。繊細でいながら気高く、そして時には凛とした美しさをたたえています。 そして、この録音を聞いて、バッハ...

今まで聞いたことがないようなバッハの平均律です。それは、何とも可憐な響きが大きな要因です。例えてみれば、それは岩場に咲く高山植物のようです。繊細でいながら気高く、そして時には凛とした美しさをたたえています。 そして、この録音を聞いて、バッ...

今まで聞いたことがないようなバッハの平均律です。それは、何とも可憐な響きが大きな要因です。例えてみれば、それは岩場に咲く高山植物のようです。繊細でいながら気高く、そして時には凛とした美しさをたたえています。 そして、この録音を聞いて、バッ...

今まで聞いたことがないようなバッハの平均律です。それは、何とも可憐な響きが大きな要因です。例えてみれば、それは岩場に咲く高山植物のようです。繊細でいながら気高く、そして時には凛とした美しさをたたえています。 そして、この録音を聞いて、バッ...

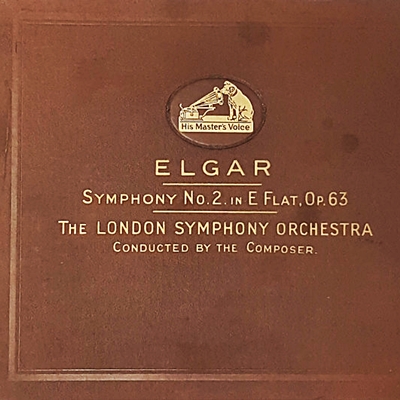

調べてみるとエルガーは意外とたくさんの自作品の録音を残しています。「生誕150周年記念 エルガー自作自演集」なるものが2007年に発売されていて、それはCD11枚セットなのですから驚いてしまいます。 残念ながらすでに廃盤となっているようで...

ギオマール・ノヴァエスの存在を知ったのは1951年1月7日のニューヨークフィルの定期講演会のライブ録音によってでした。演奏したのはショパンのピアノ協奏曲第2番で指揮者はジョージ・セルでした。 セルという指揮者は協奏曲のソリストの選定に関して...

パスキエ・トリオはその名の通りパスキエ3兄弟によって1927年に結成された室内楽団です。彼らは父親はヴァイオリニスト、母親はピアニストという音楽家の家庭で育ち、長男のピエール・パスキエがヴィオラ、次男のジャン・パスキエがヴァイオリン、三男の...

バルヒェットという名前に初めてであったのは、彼が主宰するカルテットによるモーツァルトの弦楽四重奏曲の録音によってでした。その鄙びた素朴さの中にえもいわれぬロマンと気品が漂ってくる演奏にはすっかり心を奪われてしまいました。 そして、このバッ...

シューリヒトのベートーベンと言えば真っ先に1950年代の後半にパリ音楽院管弦楽団と全曲録音したものを思い出します。あの演奏に関しては私は次のように書いていたようです(^^;。 これは、フルトヴェングラーやクナッパーツブッシュのベートーベン...

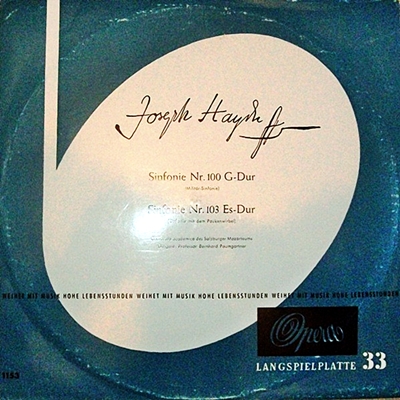

パウムガルトナーは若い頃にワルターに師事していて、さらに彼がモーツァルテウム音楽院の学院長をつとめているときの教え子にカラヤンがいます。しかし、こうして3人の名前を並べてみると、ヴァイオリンとは違って、指揮者というのはサラブレッドの血統のよ...

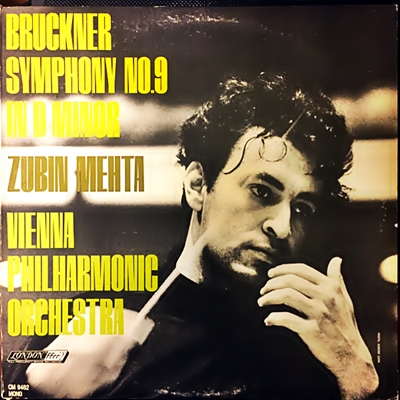

メータのブルックナーか・・・、という声が聞こえきそうですが、この録音が行われた当時は「期待の若手」でした。この音源となった中古レコードのライナーノートには「今もっとも期待されている若手」として紹介されていて、それを裏付けるために、彼のコンサ...

ユーザーの方より、カザルス・トリオの録音が一つもアップされていないようなのですが・・・と言う指摘をいただきました。 そんな馬鹿なことはないだろうと思って確認したところ、本当に一つもアップしていないことに気づきました。いやぁ、穴はあるものです...

ヨハン・シュトラウスのワルツなどを紹介したときにも感じたのですが、スワロフスキーという人にはウィーンの伝統を根っこにしっかりと保持しながら、その上でスワロフスキーならではの造形を見せてくれます。 その特徴は、同時代の巨匠たちのワーグナー演...

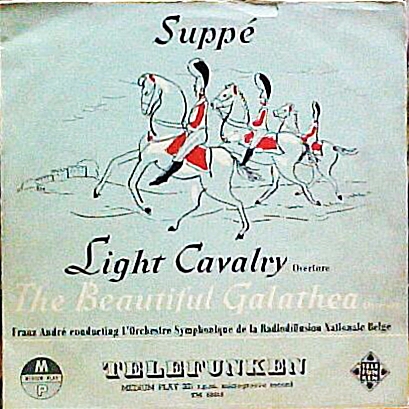

オペレッタというのは一般的には「喜歌劇」と訳されます。しかし、その中味は喜劇だけではなく、ラヴロマンスや風刺劇、さらには涙をさそう悲劇というものもあります。ですから、本来は「小さな歌劇」と訳した方が妥当なのかもしれません、 しかし、オペラ...

「マックス・ロスタル」という名前は私の視野には全く入っていなかったヴァイオリニストでした。しかし、知る人は知るという存在だったようで、クライスラーやティボー、アドルフ・ブッシュなどと肩を並べる存在だという人も多かったようです。 しかし、そ...

シューリヒトのベートーベンと言えば真っ先に1950年代の後半にパリ音楽院管弦楽団と全曲録音したものを思い出します。あの演奏に関しては私は次のように書いていたようです(^^;。 これは、フルトヴェングラーやクナッパーツブッシュのベートーベン演...

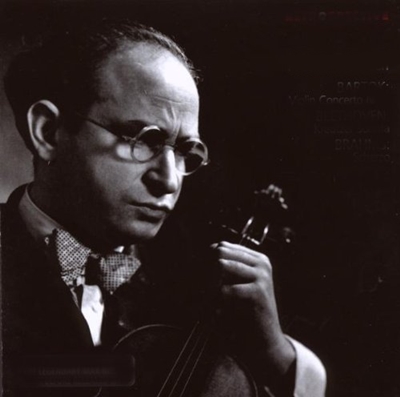

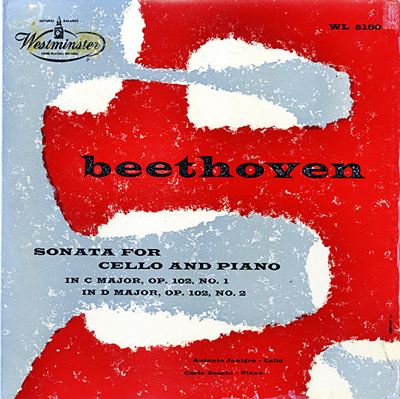

ヤニグロのチェロ・ソナタと言えば1964年にイエルク・デムスと組んで録音した全集の方にしか注目は集まりません。しかし、ヤニグロにはもう一つ50年代の初めにカルロ・ゼッキとくんで録音した全集の録音があります。 しかしながら、デムスとの録音は...

協奏交響曲というのは一般的に「交響曲」ではなく「協奏曲」に分類されます。それは複数のソロ奏者とオーケストラとの協演を目的とした楽曲を意味しているからです。 しかし、こういう作品を演奏するときは特別にソリストを招いて演奏することは少なく、オ...

ユーザーの方より、カザルス・トリオの録音が一つもアップされていないようなのですが・・・と言う指摘をいただきました。 そんな馬鹿なことはないだろうと思って確認したところ、本当に一つもアップしていないことに気づきました。いやぁ、穴はあるもので...

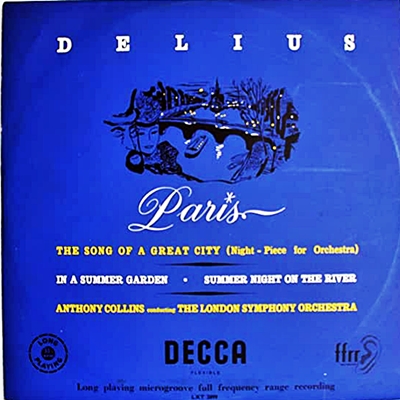

生粋のイギリス人指揮者というのは、なんだかイギリスの作曲家の作品を演奏し録音する事が一つの義務のようになっているように見えてしまいます。そして、なかにはビーチャムとディーリアスとか、ボールトとヴォーン・ウィリアムズのように、分かちがたく結び...

ヨハン・シュトラウスのワルツなどを紹介したときにも感じたのですが、スワロフスキーという人にはウィーンの伝統を根っこにしっかりと保持しながら、その上でスワロフスキーならではの造形を見せてくれます。 その特徴は、同時代の巨匠たちのワーグナー演...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2022-07-18]・・・モーツァルト:ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲 変ホ長調, K.364

カール・ベーム指揮 (Vn)トマス・ブランディス (Va)ジュスト・カッポーネ ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1964年12月録音協奏交響曲というのは一般的に「交響曲」ではなく「協奏曲」に分類されます。それは複数のソロ奏者とオーケストラとの協演を目的とした楽曲を意味しているからです。 しかし、こういう作品を演奏するときは特別にソリストを招いて演奏することは少なく、オ...

[2022-07-17]・・・シューベルト:交響曲第7(8)番 ロ短調, D. 759 「未完成」

カール・シューリヒト指揮:ウィーン・フィルハーモニ管弦楽団 1956年6月3日~6日録音この「未完成」の録音には有名なエピソードが残されています。それは、この録音を担当したカルショーが酷評を書き残しているのです。 ただし、その酷評の前提としてカルショーは最初に次のようにぼやいています、 ウィーン・フィルと上手く折り合えるように...

[2022-07-16]・・・J.S.バッハ:ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ ヘ長調, BWV 1022

(Vn)ラインホルト・バルヒェット:(Cembalo)ロベール・ヴェイロン=ラクロワ 1961年リリースバルヒェットという名前に初めてであったのは、彼が主宰するカルテットによるモーツァルトの弦楽四重奏曲の録音によってでした。その鄙びた素朴さの中にえもいわれぬロマンと気品が漂ってくる演奏にはすっかり心を奪われてしまいました。 そして、このバッ...

[2022-07-15]・・・ベールマン:同鍵のための練習曲より第6番{楽しい期待」、第9番「タランテルラ」

(Clarinet)ジャック・ランスロ:(P)本庄玲子 1966年録音ジャック・ランスロの名前は彼の弟子だった濵中浩一(NHK交響楽団首席クラリネット奏者)の熱意によって2012年から「ジャック・ランスロ国際クラリネットコンクール」が行われるようになり、再び人々の記憶に蘇ってきました。このコンクールは2年ごと...

[2022-07-14]・・・メンデルスゾーン:ピアノ三重奏曲第1番 ニ短調, Op.49

(Cell)パブロ・カザルス:(P)アルフレッド・コルトー (Vn)ジャック・ティボー 1927年6月20日~21日録音ユーザーの方より、カザルス・トリオの録音が一つもアップされていないようなのですが・・・と言う指摘をいただきました。 そんな馬鹿なことはないだろうと思って確認したところ、本当に一つもアップしていないことに気づきました。いやぁ、穴はあるもので...

[2022-07-13]・・・ワーグナー:「トリスタンとイゾルデ」前奏曲

ハンス・スワロフスキー指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1950年録音ヨハン・シュトラウスのワルツなどを紹介したときにも感じたのですが、スワロフスキーという人にはウィーンの伝統を根っこにしっかりと保持しながら、その上でスワロフスキーならではの造形を見せてくれます。 その特徴は、同時代の巨匠たちのワーグナー演...

[2022-07-12]・・・モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番ニ短調 ,K.466

(P)ギオマール・ノヴァエス:ハンス・スワロフスキー指揮 ウィーン交響楽団 1954年発行ギオマール・ノヴァエスの存在を知ったのは1951年1月7日のニューヨークフィルの定期講演会のライブ録音によってでした。演奏したのはショパンのピアノ協奏曲第2番で指揮者はジョージ・セルでした。 セルという指揮者は協奏曲のソリストの選定に関して...

[2022-07-11]・・・モーツァルト:ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲変ロ長調 K.424

(Vn)ヨゼフ・スーク (Va)ミラン・シュカンバ 1961年録音この二人をソリスト起用した「ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲」を聞くと、誰しもがこの二人による二重奏をもっとたっぷりと聞きたいと思うことでしょう。 私もまた同様で、例えばあの協奏交響曲の第2楽章のカデンツァ的なヴァイオリンとヴィオラ...

[2022-07-10]・・・ベートーヴェン:交響曲第5番 ハ短調, Op.67「運命」

カール・シューリヒト指揮:パリ音楽院管弦楽団 1949年6月13日録音シューリヒトのベートーベンと言えば真っ先に1950年代の後半にパリ音楽院管弦楽団と全曲録音したものを思い出します。あの演奏に関しては私は次のように書いていたようです(^^;。 これは、フルトヴェングラーやクナッパーツブッシュのベートーベン...

[2022-07-09]・・・J.S.バッハ :平均律クラヴィーア曲集 第2巻(BWV 888‐BWV 893)

(Clavichord)ラルフ・カークパトリック:1967年5月~6月録音今まで聞いたことがないようなバッハの平均律です。それは、何とも可憐な響きが大きな要因です。例えてみれば、それは岩場に咲く高山植物のようです。繊細でいながら気高く、そして時には凛とした美しさをたたえています。 そして、この録音を聞いて、バッハ...

[2022-07-08]・・・J.S.バッハ :平均律クラヴィーア曲集 第2巻(BWV 882‐BWV 887)

(Clavichord)ラルフ・カークパトリック:1967年5月~6月録音今まで聞いたことがないようなバッハの平均律です。それは、何とも可憐な響きが大きな要因です。例えてみれば、それは岩場に咲く高山植物のようです。繊細でいながら気高く、そして時には凛とした美しさをたたえています。 そして、この録音を聞いて、バッ...

[2022-07-07]・・・ J.S.バッハ :平均律クラヴィーア曲集 第2巻(BWV 876‐BWV 881)

(Clavichord)ラルフ・カークパトリック:1967年5月~6月録音今まで聞いたことがないようなバッハの平均律です。それは、何とも可憐な響きが大きな要因です。例えてみれば、それは岩場に咲く高山植物のようです。繊細でいながら気高く、そして時には凛とした美しさをたたえています。 そして、この録音を聞いて、バッ...

[2022-07-06]・・・J.S.バッハ :平均律クラヴィーア曲集 第2巻(BWV 870‐BWV 875)

(Clavichord)ラルフ・カークパトリック:1967年5月~6月録音今まで聞いたことがないようなバッハの平均律です。それは、何とも可憐な響きが大きな要因です。例えてみれば、それは岩場に咲く高山植物のようです。繊細でいながら気高く、そして時には凛とした美しさをたたえています。 そして、この録音を聞いて、バッ...

[2022-07-05]・・・エルガー:交響曲第2番 変ホ長調, Op.63

エドワード・エルガー指揮 ロンドン交響楽団 1927年4月1日&7月12日録音調べてみるとエルガーは意外とたくさんの自作品の録音を残しています。「生誕150周年記念 エルガー自作自演集」なるものが2007年に発売されていて、それはCD11枚セットなのですから驚いてしまいます。 残念ながらすでに廃盤となっているようで...

[2022-07-04]・・・モーツァルト:ピアノ協奏曲第9番変ホ長調 , K.271 「ジュノーム」

(P)ギオマール・ノヴァエス:ハンス・スワロフスキー指揮 ウィーン交響楽団 1954年発行ギオマール・ノヴァエスの存在を知ったのは1951年1月7日のニューヨークフィルの定期講演会のライブ録音によってでした。演奏したのはショパンのピアノ協奏曲第2番で指揮者はジョージ・セルでした。 セルという指揮者は協奏曲のソリストの選定に関して...

[2022-07-03]・・・モーツァルト:ディヴェルティメント(弦楽三重奏曲) 変ホ長調, K.563

パスキエ・トリオ:1951年録音パスキエ・トリオはその名の通りパスキエ3兄弟によって1927年に結成された室内楽団です。彼らは父親はヴァイオリニスト、母親はピアニストという音楽家の家庭で育ち、長男のピエール・パスキエがヴィオラ、次男のジャン・パスキエがヴァイオリン、三男の...

[2022-07-02]・・・J.S.バッハ:ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ ト長調, BWV 1021

(Vn)ラインホルト・バルヒェット:(Cembalo)ロベール・ヴェイロン=ラクロワ (Cello)ヤコバ・ムッケル 1961年リリースバルヒェットという名前に初めてであったのは、彼が主宰するカルテットによるモーツァルトの弦楽四重奏曲の録音によってでした。その鄙びた素朴さの中にえもいわれぬロマンと気品が漂ってくる演奏にはすっかり心を奪われてしまいました。 そして、このバッ...

[2022-07-01]・・・ベートーヴェン:交響曲第2番 ニ長調, Op.36

カール・シューリヒト指揮:ウィーン・フィルハーモニ管弦楽団 1952年5月27日~30日録音シューリヒトのベートーベンと言えば真っ先に1950年代の後半にパリ音楽院管弦楽団と全曲録音したものを思い出します。あの演奏に関しては私は次のように書いていたようです(^^;。 これは、フルトヴェングラーやクナッパーツブッシュのベートーベン...

[2022-06-30]・・・ハイドン:交響曲第100番 ト長調「軍隊」, Hob.I-100

ベルンハルト・パウムガルトナー指揮 ザルツブルク・モーツァルテウム音楽院管弦楽団 1960年4月録音パウムガルトナーは若い頃にワルターに師事していて、さらに彼がモーツァルテウム音楽院の学院長をつとめているときの教え子にカラヤンがいます。しかし、こうして3人の名前を並べてみると、ヴァイオリンとは違って、指揮者というのはサラブレッドの血統のよ...

[2022-06-29]・・・ブルックナー:交響曲第9番 ニ短調

ズービン・メータ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1965年5月録音メータのブルックナーか・・・、という声が聞こえきそうですが、この録音が行われた当時は「期待の若手」でした。この音源となった中古レコードのライナーノートには「今もっとも期待されている若手」として紹介されていて、それを裏付けるために、彼のコンサ...

[2022-06-28]・・・シューベルト:ピアノ三重奏曲第1番 変ロ長調, D.898

(Cell)パブロ・カザルス:(P)アルフレッド・コルトー (Vn)ジャック・ティボー 1926年7月5日~6日録音ユーザーの方より、カザルス・トリオの録音が一つもアップされていないようなのですが・・・と言う指摘をいただきました。 そんな馬鹿なことはないだろうと思って確認したところ、本当に一つもアップしていないことに気づきました。いやぁ、穴はあるものです...

[2022-06-27]・・・ワーグナー:「タンホイザー」序曲

ハンス・スワロフスキー指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1951年11月9日録音ヨハン・シュトラウスのワルツなどを紹介したときにも感じたのですが、スワロフスキーという人にはウィーンの伝統を根っこにしっかりと保持しながら、その上でスワロフスキーならではの造形を見せてくれます。 その特徴は、同時代の巨匠たちのワーグナー演...

[2022-06-26]・・・スッペ:「詩人と農夫」序曲

フランツ・アンドレ指揮 ベルギー国立放送管弦楽団 1966年発行オペレッタというのは一般的には「喜歌劇」と訳されます。しかし、その中味は喜劇だけではなく、ラヴロマンスや風刺劇、さらには涙をさそう悲劇というものもあります。ですから、本来は「小さな歌劇」と訳した方が妥当なのかもしれません、 しかし、オペラ...

[2022-06-25]・・・ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第1番 ト長調 「雨の歌」, Op. 78

(Vn)マックス・ロスタル:(P)マリア・ベルクマン 1958年録音「マックス・ロスタル」という名前は私の視野には全く入っていなかったヴァイオリニストでした。しかし、知る人は知るという存在だったようで、クライスラーやティボー、アドルフ・ブッシュなどと肩を並べる存在だという人も多かったようです。 しかし、そ...

[2022-06-24]・・・ベートーヴェン:交響曲第1番 ハ長調, Op.21

カール・シューリヒト指揮:ウィーン・フィルハーモニ管弦楽団 1952年5月27日~30日録音シューリヒトのベートーベンと言えば真っ先に1950年代の後半にパリ音楽院管弦楽団と全曲録音したものを思い出します。あの演奏に関しては私は次のように書いていたようです(^^;。 これは、フルトヴェングラーやクナッパーツブッシュのベートーベン演...

[2022-06-23]・・・ベートーヴェン:チェロ・ソナタ第5番 ニ長調 Op. 102-2

(Cell)アントニオ・ヤニグロ (P)カルロ・ゼッキ 1952年録音ヤニグロのチェロ・ソナタと言えば1964年にイエルク・デムスと組んで録音した全集の方にしか注目は集まりません。しかし、ヤニグロにはもう一つ50年代の初めにカルロ・ゼッキとくんで録音した全集の録音があります。 しかしながら、デムスとの録音は...

[2022-06-22]・・・モーツァルト:管楽器のための協奏交響曲 変ホ長調, K.297b

カール・ベーム指揮 (Ob)カール・シュタインス (Cl)カール・ライスター (Hr)ゲルト・ザイフェルト (Fagott)ギュンター・ピースク ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1966年2月録音協奏交響曲というのは一般的に「交響曲」ではなく「協奏曲」に分類されます。それは複数のソロ奏者とオーケストラとの協演を目的とした楽曲を意味しているからです。 しかし、こういう作品を演奏するときは特別にソリストを招いて演奏することは少なく、オ...

[2022-06-21]・・・ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」, Op.97

(Cell)パブロ・カザルス:(P)アルフレッド・コルトー (Vn)ジャック・ティボー 1928年11月18日~19日録音ユーザーの方より、カザルス・トリオの録音が一つもアップされていないようなのですが・・・と言う指摘をいただきました。 そんな馬鹿なことはないだろうと思って確認したところ、本当に一つもアップしていないことに気づきました。いやぁ、穴はあるもので...

[2022-06-20]・・・ディーリアス:春を告げるかっこうを聞いて

アンソニー・コリンズ指揮 ロンドン新交響楽団 1953年2月23日~2日5録音生粋のイギリス人指揮者というのは、なんだかイギリスの作曲家の作品を演奏し録音する事が一つの義務のようになっているように見えてしまいます。そして、なかにはビーチャムとディーリアスとか、ボールトとヴォーン・ウィリアムズのように、分かちがたく結び...

[2022-06-19]・・・ワーグナー:「ニュルンベルクのマイスタージンガー」前奏曲

ハンス・スワロフスキー指揮 ウィーン交響楽団 1951年11月9日録音ヨハン・シュトラウスのワルツなどを紹介したときにも感じたのですが、スワロフスキーという人にはウィーンの伝統を根っこにしっかりと保持しながら、その上でスワロフスキーならではの造形を見せてくれます。 その特徴は、同時代の巨匠たちのワーグナー演...

前のページ/次のページ

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年10月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)