Home|マルティノン(Jean Martinon)|オッフェンバック:青ひげ

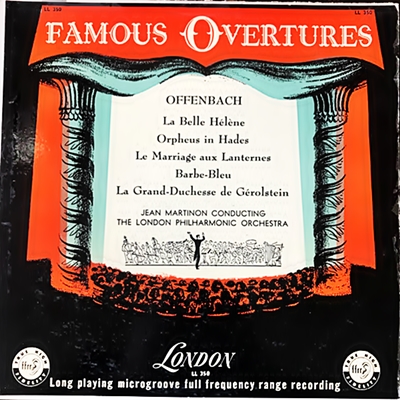

オッフェンバック:青ひげ

ジャン・マルティノン:ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1951年録音

Offenbach:Barbe Bleue

オペレッタ形式の生みの親

その後、チェロの勉強をするためにフランスに渡り、そのままフランスで指揮活動や作曲活動を行うようになりました。

1850年にはテアトル・フランセの指揮者になり、さらには1855年に自らブフ・パリジャンという小さな劇場を立ちあげます。その劇場はあまりにも手狭だったためその年の暮れにはテアトル・コントに小屋を移し、そこを拠点として自作のオペレッタなどを上演して絶大な人気を博すようになります。

1861年には、小屋の経営からは撤退して、自作オペレッタの指揮者としての活動に専念するようになり、世界各地を演奏旅行してまわるようになります。とりわけ、1876年に実施したアメリカ旅行は大成功をおさめています。

オッフェンバックがその生涯に作曲したオペレッタは102曲に及ぶと言われています。

とりわけ、「地獄のオルフェ(天国と地獄)」(1858年)、「うるわしのエレーヌ」(1864年)、「青ひげ」(1866年)、「パリの生活」(1866年)などは現在でもたびたび上演されています。また、「オペレッタ」という形式もオッフェンバックが確立したものであり、その後のヨハン・シュトラウスやスッペなどにに大きな影響を与えたことは言うまでもありません。

しかし、晩年はフランスでの一時の人気を失い、オッフェンバックにとっては唯一となるオペラ作品「ホフマン物語」で復活を期しますが、未完のまま1880年にこの世を去ります。このオペラはオッフェンバックがその持てる力の全てを注いだ作品だけに、その後多くの手が加えられて上演されるようになっています。

青ひげ

この作品はそれほど有名でもないのですが、興行的には大成功を勝ち取っています。その理由として、この作品は有名な「青髭」伝説を徹底的にパロディ化したもので、あの中世の伝説が持つ陰惨な雰囲気は微塵もないことがあげられるでしょう。

5人の妻を次々に殺害しさらに新しい妻を求め、彼女には殺した5人の妻の遺体を隠している秘密の部屋には決して入らないよう言い渡す青髭の異常人格者の話は、オペレッタの劇場に通うような人々は好みません。しかし、そんな陰惨な話をここまでパロディ化できるのかと、多くの聴衆は拍手大喝采したはずです。

しかし、この作品が興行的に成功したのは「青髭」の向こう側にナポレオン3世を見すえていたことが拍手大喝采を受けたもう一つの要因だったようです。

また、この作品はオッフェンバックの今までの作品と較べれば、より大掛かりな舞台演出が行われたことも成功の要因だったようです。

実に律儀に、そして真摯に音楽に取り組んでいる

ジャン・マルティノンと言う人の経歴を眺めてみれば、不運としか言いようがないほど「パブリック・ドメイン」と相性が悪いのです。もとはヴァイオリン奏者として音楽家人生をはじめるのですが、40代の頃から本格的に指揮活動をはじめ、コンセール・ラムルー(1951-1957)やイスラエル・フィルハーモニー管弦楽団(1957-1959)等の首席指揮者をつとめています。そして、この時期にDeccaでかなりまとまった録音を残しているのですが、それはメインのプログラムからはほど遠い「オッフェンバック序曲集」のような作品が大部分を占めていました。

つまりは、Deccaにしてみれば、誰もがやりたがらないようなカタログの穴を埋める「便利屋」のような扱いだったようです。

そう言えば、カルショーのあの分厚い自叙伝(レコードはまっすぐに)においても、マルティノンに関しては一言も言及していません。

その後フリーに転身して、1963年にシカゴ響の音楽監督に招かれるのですが、これが最悪の相性で「アメリカでの苦渋に満ちた時代は思い出したくない」と言わしめるほどでした。どうも、シカゴの街はクーベリックと言いマルティノンと言い、気に入らない指揮者には徹底的に嫌がらせをする街のようです。

そして、そんな思い出したくもないアメリカ時代から逃れるためにフランスに戻り、1968年からフランス国立放送管弦楽団の音楽監督に就任します。

おそらく、マルティノンの本領が発揮されるのはこの時以降だと思われるのですが、ご存知のように著作権法の改訂で1968年以降の録音がパブリック・ドメインになるのは2039年以降になってしまいました。

と言うことで、マルティノンの録音で紹介できるのは、言い方が悪いですが「便利屋」として使われていたDeccaでの録音がメインと言うことになってしまうのです。

ただし、そう言う扱いを受けていた時代の録音をまとめて聞いてみると、マルティノンは決して腐ることなく、実に律儀に、そして真摯に音楽に取り組んでいることがひしひしと伝わってきます。

マルティノンはいかにもフランス人らしい指揮者のひとりなのですが、決して情緒的なものに流されてしまう事を拒否して、細部に至るまでキッチリと仕上げることをオケに要求しています。そして、どういうわけか、あの怠け者のコンセルヴァトワールのオケでもそれを貫いているのです。

そして、それと同じ事が、彼の唯一のウィーンフィルとの録音である「悲愴」においても同様で、あの性悪なオケからごく自然にマルティノンらしい硬派で情緒に流されない「悲愴」を引きだしています。

それにしても、どういう手を使えば、ああいう性悪なオーケストラから自らがのぞむ音楽を引き出せるのでしょうか。何しろ、ショルティのような強権発動でねじ伏せたような様子は微塵もなく、オケ自らが望んだかのように自然に無理なく導いているのですから、まるでマジックのようです。

おそらくは、極めて紳士的であり、オケという者の特徴を知り尽くしていて、そしてこの上もなくクレバーで論理的な人だったのでしょう。

それにして、オッフェンバックの序曲などをこのように整然とした姿で聞かせたところで、それほど大きな評価を受けることはないでしょうに、それでも一切の手抜きをすることなく指揮をしているマルティノンの姿は尊敬に値します。

そして、そう言う指揮者がまさにこれからという1976年に亡くなってしまったのは実に残念なことです。

享年66歳でした。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2022-05-20:コタロー

- マルティノンならではのシャープで優美な演奏です。

この曲、3分程度で終わってしまうのがなにか惜しい気がしますね。

マルティノンは好きな指揮者なので、更なるアップを期待していますよ!

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)