Home|プシホダ(Vasa Prihoda)|バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調, BWV 1043

バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調, BWV 1043

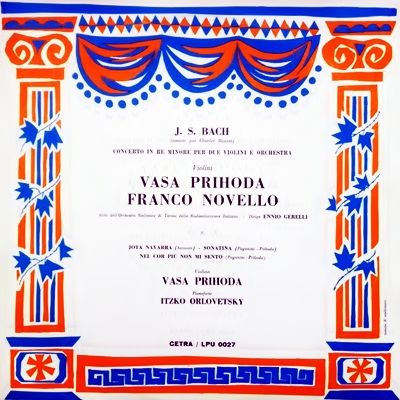

(Vn)ヴァーシャ・プシホダ&フランコ・ノヴェロ:エンニオ・ジェレッリ指揮 RAIトリノ交響楽団 1957年録音

Bach:Concerto in D minor for two Violin and Orchestra, BWV 1043 [1.Vivace]

Bach:Concerto in D minor for two Violin and Orchestra, BWV 1043 [2.Largo, ma non tanto]

Bach:Concerto in D minor for two Violin and Orchestra, BWV 1043 [3.Allegro]

3曲しか残っていないのが本当に残念です。

勤勉で多作であったバッハのことを考えれば、一つのジャンルに3曲というのはいかにも少ない数ですがそれには理由があります。

バッハの世俗器楽作品はほとんどケーテン時代に集中しています。

ケーテン宮廷が属していたカルヴァン派は、教会音楽をほとんど重視していなかったことがその原因です。世俗カンタータや平均率クラヴィーア曲集第1巻に代表されるクラヴィーア作品、ヴァイオリンやチェロのための無伴奏作品、ブランデンブルグ協奏曲など、めぼしい世俗作品はこの時期に集中しています。そして、このヴァイオリン協奏曲も例外でなく、3曲ともにケーテン時代の作品です。

ケーテン宮廷の主であるレオポルド侯爵は大変な音楽愛好家であり、自らも巧みにヴィオラ・ダ・ガンバを演奏したと言われています。また、プロイセンの宮廷楽団が政策の変更で解散されたときに、優秀な楽員をごっそりと引き抜いて自らの楽団のレベルを向上させたりもした人物です。

バッハはその様な恵まれた環境と優れた楽団をバックに、次々と意欲的で斬新な作品を書き続けました。

ところが、どういう理由によるのか、大量に作曲されたこれらの作品群はその相当数が失われてしまったのです。現存している作品群を見るとその損失にはため息が出ます。

ヴァイオリン協奏曲も実際はかなりの数が作曲されたようなですが、その大多数が失われてしまったようです。ですから、バッハはこのジャンルの作品を3曲しか書かなかったのではなく、3曲しか残らなかったというのが正確なところです。

もし、それらが失われることなく現在まで引き継がれていたなら、私たちの日曜日の朝はもっと幸福なものになったでしょうから、実に残念の限りです。

ただの「芸人」で終わりたくないという思いが強かったのでしょうか

私の手もとにはプシホダが録音したバッハの音源が3つあります。録音年代順に並べると以下の通りになります。- J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第2番より「シャコンヌ」

(Vn)ヴァーシャ・プシホダ 1949年録音 - J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第3番 ハ長調 BWV1005より「アダージョ」「フーガ」

(Vn)ヴァーシャ・プシホダ 1953年録音 - J.S.バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV 1043

(Vn)ヴァーシャ・プシホダ&フランコ・ノヴェロ:エンニオ・ジェレッリ指揮 RAIトリノ交響楽団 1957年録音

プシホダの芸風を考えれば、どう贔屓目に見ても上手くいくとは思えないのですが、それでも彼はただの「芸人」で終わりたくないという思いが強かったようです。気楽な他人の目から見れば「芸人」の何処が悪いのかと思いますし、自分で自分のことを「アーティスト」などと恥ずかしげもなく言う「芸術家」よりははるかに尊敬に値すると思うのですが、プシホダの胸中には何か渦巻くものがあったのでしょう。

そう言えば、ホロヴィッツという人は最後の最後まで「芸人」でした。それ故に、著名な評論家(ショーンバーグだったでしょうか?)から「猫ほどの知性もない」とこき下ろされても、「蛙の面に小便」とばかりに受け流していました。

しかし、プシホダにはそれが出来なかったのでしょう。

1950年の前後から、ドヴォルザークやチャイコフスキー、パガニーニなどの「周辺部」の音楽(この「周辺部」というのも失礼な言い方ではあるのですが・・・)だけでなく、バッハやモーツァルトの作品も取り上げはじめます。

しかし、その結果として出来上がってくるものは、何と形容していいのか分からないほどに「面白い」ものになってしまっていました。

その典型が、49年に録音したバッハの「シャコンヌ」でした。

バッハは本質的にポリフォニーの人でした。ですから、ピアノのように縦の和音を響かせることに向いた楽器で演奏するのは困難を極めます。ですから、昔はブゾーニのように、横に流れる音楽をもう一度縦に積み直し変えて、まるでロマン派のピアノ小品のように仕立て直してから演奏したものでした。

そして、ここでのプシホダの「シャコンヌ」も、バッハの「シャコンヌ」を演奏したと言うよりは、ブゾーニがピアノ用に編曲したものをもう一度ヴァイオリンで演奏したような雰囲気になっているのです。そこからは、ポリフォニックな音楽の構造を見いだすことはほとんど不可能であり、まるでロマン派小品のようなホモフォニックな響きが前面に出ているのです。

ところが、プシホダらしい「妖艶」な響きでそんな風に演奏されてしまうと、聞き手にとってはそれはそれで実に面白いので困ってしまうです。

しかしながら、時代はますますそう言う「芸人」的な音楽よりは、原典に忠実な即物的な演奏が主流になりつつありました。つまりが、いくらプシホダがバッハの作品を取り上げても、こんな「面白い」演奏をしていたのでは「芸人」から抜け出せなかったのです。

おそらく、そのあたりの「もがき」が、「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第3番」の「アダージョ」と「フーガ」だけという中途半端な録音にもあらわれているのかもしれません。そこでも、「シャコンヌ」ほどにはあからさまではないにしても、ポリフォニックなバッハの姿は見えてきません。

しかし、これもまた聞き手にとっては十分に面白いのです。

そして、問題は1957年に録音した最後の「2つのヴァイオリンのための協奏曲」です。そこでは「芸人」の姿を完全に封印しているが為に、その音楽は完全にひからびてしまっています。それはもう「芸人」ではないのですが、「芸術家」からもほど遠い可哀想な姿しか残っていないのです。

そして、その哀れな姿を、多くの人はそれをプシホダの急激な「衰え」と見て、「そこには生気を失って形骸だけをとどめている老残のプシホダの姿」しかないというのです。

確かに、その昔の潤いに満ちた響きを失ったプシホダの演奏には隠しようもない「衰え」があったことは事実でしょうが、私にはもがきにもがいた末に溺れてしまったようにしか見えないのです。

そして、トスカニーニが若き時代のプシホダの演奏に接して「現在のパガニーニ」と評した背景には、彼は一流の「芸人」にはなれても「芸儒家」にはなれないことも見抜いていたように思えてならないのです。

それだけに、この録音を紹介すべきかどうかは随分と考えたのですが、シホダという稀代の芸人ヴァイオリニストの生涯を俯瞰する上では欠かせない最後のピースでしょうし、その演奏をどう考えるかは最終的にはここの聞き手にゆだねられるべきだと考えました。

そう考えればホロヴィッツは偉いものだと思うのですが、それでも1953年から1965年まで、10年以上も演奏活動から遠のいたことがあるのです。

それは、真の芸人に徹することの難しさを無言で語っているように思われるのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)