名演奏を聴く~今週の一枚(最新の20件)

名演奏を聴く~今週の一枚(一覧表示)

ブラームス:弦楽六重奏曲第1番 変ロ長調 作品18

ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団:1951年録音

コンツェルトハウス四重奏団の美質が炸裂したのがブラームスの弦楽六重奏曲でしょう。とりわけ、若きブラームスの青春の歌とも言うべき第一番の第二楽章はポルタメントを多用した「泣き節」が炸裂しています。

コンツェルトハウス四重奏団の美質が炸裂したのがブラームスの弦楽六重奏曲でしょう。とりわけ、若きブラームスの青春の歌とも言うべき第一番の第二楽章はポルタメントを多用した「泣き節」が炸裂しています。

まさに、ドイツ版ド演歌です。

ヨーロッパの名の通ったカルテットから、これほどコブシのきいた泣き節が聞けるとは驚いてしまいます。そして、齢を重ねてきた身にとっては、こういう「泣き節」はしみじみと「いいなぁ・・・」と一人呟いてしまいます。

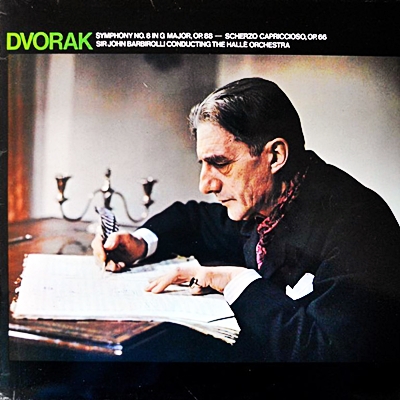

ドヴォルザーク:交響曲第8番 ト長調 Op.88

バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1957年6月28,29日録音

バルビローリの特徴は、言うまでもなく弦楽器セクションの処理の仕方にあります。

バルビローリの特徴は、言うまでもなく弦楽器セクションの処理の仕方にあります。

彼は新しい作品と向き合うときは弦楽器のパートの奏法をすべて記入しながら進めていったと言われています。そう言う細部の積み上げが、いわゆる「バルビローリ節」と呼ばれる情緒纏綿たる「歌」を実現していました。

そして、彼のもう一つの特徴は、ここぞと言うところでのたたみ込むようなフォルテの迫力にあったことがよくわかる演奏です。

スメタナ:「我が祖国」

カレル・アンチェル指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1963年1月7,10,13&14日録音

アンチェルと言えば、いつも語られるのはナチス支配下で拘束されてアウシュビッツ収容所におくられ、そこで生まれたばかりの幼子も含めて家族全員が虐殺されたという事実です。

アンチェルと言えば、いつも語られるのはナチス支配下で拘束されてアウシュビッツ収容所におくられ、そこで生まれたばかりの幼子も含めて家族全員が虐殺されたという事実です。

そして、アンチェル自身はその音楽的才能によって「利用価値」があるとされて生き延びることが出来たのです。

アンチェル自身はこの事実についてほとんど語ることはありませんでした。

その様なアンチェルにとって音楽と向き合うことはそのまま「生きる」と言うことと同義であったはずです。

愛する音楽がどれほどの「真実」をもって演奏できるかが大切であり、その「真実」を実現することこそが絶望を乗り越える一歩だったはずなのです。

そんなアンチェルによって鍛え上げられたチェコフィルの素晴らしさには驚かされます。

深い感情と緊張感を失わぬピアニシモの美しさは言うまでもなく、どれほどのフォルテシモでも一切の乱れや混濁を見せない強さにも驚かされます。

そのレベルに到達するめに積み上げたトレーニングは厳しいものだった想像されますが、その厳しさにオケのメンバーが耐えられたのは、それが音楽のために絶対に必要だというアンチェルの求めの真摯さを共有できたからでしょう。

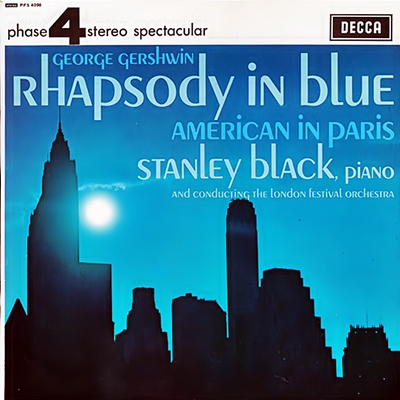

ガーシュイン:ラプソディー・イン・ブルー

スタンリー・ブラック指揮 ロンドン・フェスティヴァル管弦楽団 1966年発行

最初の音が出たとたんに仰け反ってしまいます。

最初の音が出たとたんに仰け反ってしまいます。

そして、こういう演奏を聞きたかったんだと叫びたくなります。ただし間違ってもスタンダードにはなりません。

これは、クラシック音楽としての枠の中におさまったガーシュインを散々聞いてみた人にとって、思わず拍手をしたくなる演奏です。

そういえば、1927年にガーシュインがピアノのソロを担当した録音を聞いたときに、作曲者がイメージした「ラプソディー・イン・ブルー」がこんなものなら、いわゆるクラシック音楽として演奏される大部分の「ラプソディー・イン・ブルー」はあまりにもお行儀がよすぎるのではないかと思ったものでした。

ビゼー:交響曲 ハ長調

レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィル 1963年5月27日録音

なんだかもの凄いことになっている録音です。

なんだかもの凄いことになっている録音です。

強めのアタックで鋭角的に造形していくのにも驚かされるのですが、大規模なオケをフルに鳴らし切る豪快さにはアメリカの黄金時代が待っていた底なしのパワーが感じられます。そして、バーンスタイン&ニューヨークフィルというコンビは、まさにその様なアメリカの象徴だったのだと気づかされる録音です。

まあ、それくらい、ビゼーというフランスの音楽をアメリカナイズした演奏です。もちろん、かつての大国としての度量と品格を持っていた時代のアメリカですが…。

シューベルト:交響曲第8(9)番 ハ長調 「ザ・グレート」 D.944

アタウルフォ・アルヘンタ指揮 チェント・ソリ管弦楽団 1957年11月8日録音

アルヘンタにはリハーサルでたびたび指揮棒をおろしては、作品の解釈などについて延々と話し始めるという悪癖がありました。、それは何度注意されても改めることはありませんでした。

アルヘンタにはリハーサルでたびたび指揮棒をおろしては、作品の解釈などについて延々と話し始めるという悪癖がありました。、それは何度注意されても改めることはありませんでした。

しかし、この録音は彼が不慮の事故でなくなるわずか2ヶ月前の演奏です。

そこにはリハーサルのおしゃべりでウンザリさせられているオーケストラの姿は微塵も感じられません。

アルヘンタの指揮も緩急自在で、リズムも弾み、オーケストラに対してリハーサルで細かい指示を口頭で伝えて絞り上げるという雰囲気は全くありません。

人間、変われば変わるものだと、感心させられます。

おそらく、これは数ある「ザ・グレート」の録音の中でも一度は聞いておきたいというか、聞くべき一枚でしょう。

バルトーク:管弦楽のための協奏曲 Sz.116

フリッチャイ指揮 ベルリン放送交響楽団1957年4月9&10日録音

フリッチャイはバルトークが内包している複雑さを鏡のように映し出して見せます。

フリッチャイはバルトークが内包している複雑さを鏡のように映し出して見せます。

ですから、どうか冒頭の部分だけを聞いて「こりゃ、駄目だ」と聞くのをやめるのではなく、出来れば一度は最後までおつきあいください。

セルやライナーのようなスタイリッシュで近代的なたたずまいとは異なる、もう一つのバルトーク像を体験することが出来るはずです。

パッヘルベル:カノンとジーグ

ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 北ドイツ放送交響楽団 1954年8月21日録音

名演というと違和感があるかもしれませんが、こういう演奏こそが古い時代の録音を聞く楽しみでもあります。

名演というと違和感があるかもしれませんが、こういう演奏こそが古い時代の録音を聞く楽しみでもあります。

最近の演奏になれた耳からすると、冒頭のあまりにも悠然とした分厚い低声部の響きには仰天させられるというか、度肝を抜かれるというか(^^;、まあ、吃驚の演奏です。

しかし、ジーグに続いて再びカノンが帰ってくる時の深い感情には心が動かされます。

やはり名演というべきなのでしょうか。

ブラームス:弦楽六重奏曲第1番 変ロ長調 作品18

ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団:1951年録音

この四重奏団の演奏には芸術的に突き詰めたの緊張感ではなくてどこか親密で寛いだ雰囲気がただよいます。

この四重奏団の演奏には芸術的に突き詰めたの緊張感ではなくてどこか親密で寛いだ雰囲気がただよいます。

ある人が、この四重奏団のリーダーであるカンパーのことを「彼はムジカー(音楽家)だったが、同時にムジカント(楽士)でもあった」と評していました。もちろん、この「ムジカント」という言葉は否定的な意味合いで使われたのではなくて、演奏する方も聞く方も楽しい気分にさせてくれる芸人魂の持ち主であったことを肯定的に表現したものでした。

そして、そう言う彼らの美質が炸裂したのがこのブラームスの弦楽六重奏曲でしょう。とりわけ、若きブラームスの青春の歌とも言うべき第一番の第二楽章はポルタメントを多用した「泣き節」が炸裂しています。

まさに、ドイツ版ド演歌です。

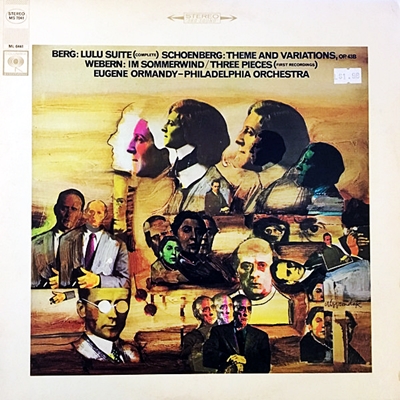

ヴェーベルン:夏風の中で

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1963年2月17日録音

ウェーベルンなんてやめてくれ!!という声が聞こえてきそうです。

ウェーベルンなんてやめてくれ!!という声が聞こえてきそうです。

しかし、大丈夫、おそらく、この作品を聞いてまさかこれがウェーベルンの作品だと思う人は殆どいないでしょう。

この作品はどこからどう見ても大編成オーケストラによる後期ロマン派の音楽です。ウェーベルンと言えば、新ウィーン楽派を代表する3人(シェーンベルク・ベルク・ウェーベルン)の中でも、もっとも凝縮度の高い作品を書いた人として認知されています。そんなウェーベルンにもこんな音楽を書いていた時期があったというのは驚きです。

ぜひ聞いてみてください。

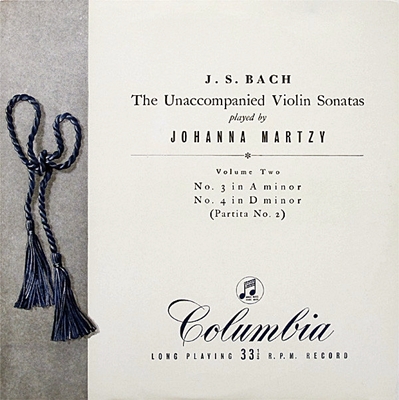

バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第2番

(Vn)ヨハンナ・マルツィ 1954年6月~1955年3月録音

「ヨハンナ・マルティ」は知る人ぞ知るヴァイオリニストで、一部の好事家の間では高く評価され、そのレコードには驚くほどの高値がついていました。しかし、隣接権が切れることでCDの復刻がなされて、ようやく広く知られるようになりました。

「ヨハンナ・マルティ」は知る人ぞ知るヴァイオリニストで、一部の好事家の間では高く評価され、そのレコードには驚くほどの高値がついていました。しかし、隣接権が切れることでCDの復刻がなされて、ようやく広く知られるようになりました。

それにしても、なんという流麗なバッハでしょう。横への流れを至るところでぶつ切りにして、この上もなく厳しく、ゴツゴツしたバッハを造形したシゲティとは180度対極にあるバッハ演奏です。

シゲティのようなバッハがいいという人には絶対に受け入れられない演奏です。

逆説になりますが、だからこそ、価値のある演奏だとも言えます。(立ち位置がはっきりしている!!)

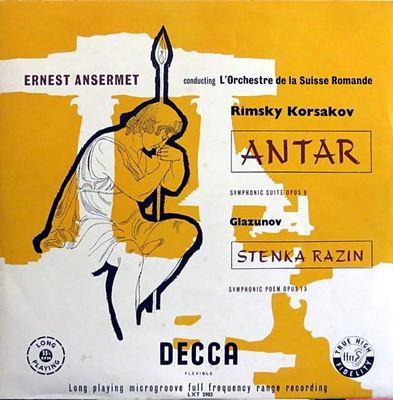

リムスキー・コルサコフ:交響組曲(交響曲第2番) 「アンタール」 作品9

エルネスト・アンセルメ指揮、スイス・ロマンド管弦楽団 1954年6月録音

残された記録によると、「Decca」が始めてステレオ録音を行ったのが、エルネスト・アンセルメ指揮、スイス・ロマンド管弦楽団によるリムスキー・コルサコフの交響組曲(交響曲第2番)「アンタール」でした。

残された記録によると、「Decca」が始めてステレオ録音を行ったのが、エルネスト・アンセルメ指揮、スイス・ロマンド管弦楽団によるリムスキー・コルサコフの交響組曲(交響曲第2番)「アンタール」でした。

録音会場は言うまでもなく、ジュネーブのビクトリア・ホールで、録音の指揮を執ったのは「Decca」でステレオ録音推進の中心メンバーだったRoy Wallaceでした。

その意味では、これはまさに「歴史的意義」のある録音だと言えます。

そして、ステレオ録音の幕開けの時に、既にこのレベルの録音クオリティを実現していたことには驚かざるを得ません。

ガーシュイン:パリのアメリカ人

スタンリー・ブラック指揮 ロンドン・フェスティヴァル管弦楽団 1966年発行

1927年にガーシュインがピアノのソロを担当した録音があります。あまりのアクの強さに驚かされ、同時に作曲者がイメージした「ラプソディー・イン・ブルー」がこんなものなら、いわゆるクラシック音楽として演奏される大部分の「ラプソディー・イン・ブルー」はあまりにもお行儀がよすぎるのではないかという思いがしたものです。

1927年にガーシュインがピアノのソロを担当した録音があります。あまりのアクの強さに驚かされ、同時に作曲者がイメージした「ラプソディー・イン・ブルー」がこんなものなら、いわゆるクラシック音楽として演奏される大部分の「ラプソディー・イン・ブルー」はあまりにもお行儀がよすぎるのではないかという思いがしたものです。

そんな時に出会ったのがこの一枚でした。

最初の音が出たとたんに仰け反ってしまいます。

そして、こういう演奏を聞きたかったんだと叫びたくなります。ただし間違ってもスタンダードにはなりません。

これは、そう言うクラシック音楽としての枠の中におさまったガーシュインを散々聞いてみた人にとって、思わず拍手をしたくなる演奏なのです。

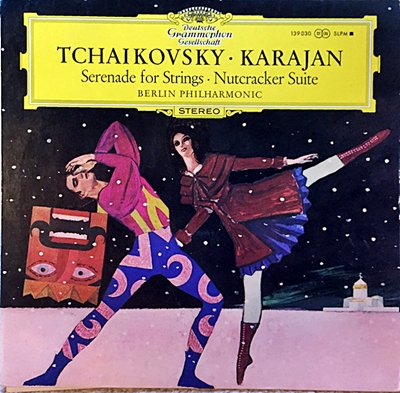

チャイコフスキー:くるみ割り人形 組曲 Op.71a

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1966年10月録音

カラヤンが多くの人々から受け入れられた最大の魅力は、ベルリン・フィルというオーケストラを徹底的に鍛えて、未だ誰も耳にしたことがなかったような希有の響きを実現したことであり、その希有の響きによってきわめて「完成度」の高い「録音」を作りあげたことでしょう。

カラヤンが多くの人々から受け入れられた最大の魅力は、ベルリン・フィルというオーケストラを徹底的に鍛えて、未だ誰も耳にしたことがなかったような希有の響きを実現したことであり、その希有の響きによってきわめて「完成度」の高い「録音」を作りあげたことでしょう。

とりわけ、「録音」という行為に関して言えば、それがもっている「価値」をはじめて明らかにした指揮者でした。

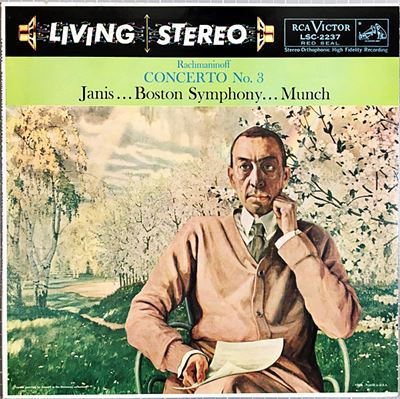

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番 ニ短調 作品30

(P)バイロン・ジャニス シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 1957年12月29日録音

冒頭の出だしから尋常ではなくて、かつて「肉体的限界に挑むような怒涛の迫力」と言われたアルゲリッチ&シャイー盤(82年ライブ録音)よりも凄まじいような気がするのです。

冒頭の出だしから尋常ではなくて、かつて「肉体的限界に挑むような怒涛の迫力」と言われたアルゲリッチ&シャイー盤(82年ライブ録音)よりも凄まじいような気がするのです。

基本的には歌うよりはひたすら前に突き進んでいくような演奏なので、その辺りのバランスをもう少し欲する人は後年のドラティ&ロンドン響との録音をとる方がいいかもしれません。

しかしながら、ジャニスならではの強靱な打鍵から繰り出されるパワープレイの世界がもたらす爽快感は他では変えがたいものなので、個人的にはこのミュンシュ盤をおしたいなとは思います。

ヴィエニャフスキ:ヴァイオリン協奏曲第2番 ニ短調

(Vn)ヤッシャ・ハイフェッツ アイズラー・ソロモン指揮 RCA ビクター交響楽団 1954年11月5日録音

ハイフェッツによる有名な54年盤を久しぶりに聞いてみました。録音がモノラルであることなど何の問題もありません。唖然とするほど上手い・・・等という言葉にも何の意味もありません。そこにあるのは、上で述べたような「俺こそが正解だ!!」という不遜なまでの傲岸さです。ただし、その傲岸さの何と心地よいことか!!

ハイフェッツによる有名な54年盤を久しぶりに聞いてみました。録音がモノラルであることなど何の問題もありません。唖然とするほど上手い・・・等という言葉にも何の意味もありません。そこにあるのは、上で述べたような「俺こそが正解だ!!」という不遜なまでの傲岸さです。ただし、その傲岸さの何と心地よいことか!!

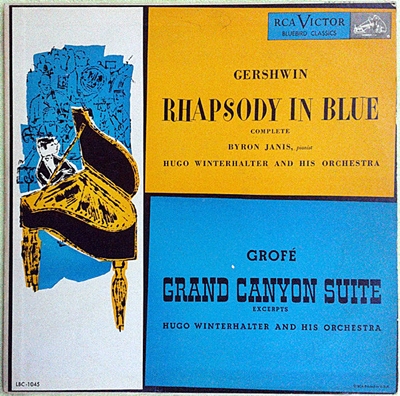

ガーシュイン:ラプソディー・イン・ブルー

(P)バイロン・ジャニス ユーゴ・ウィンターハルター指揮、ユーゴ・ウィンターハルター・オーケストラ 1953年4月3日録音

こういう録音を聞くと、Mercuryレーベルの録音が凄かったのはモノラル録音の時代からだったのだと再認識させられます。

こういう録音を聞くと、Mercuryレーベルの録音が凄かったのはモノラル録音の時代からだったのだと再認識させられます。

というか、この鮮烈にして高解像度の音がスピーカーから飛び出すと、これがモノラル録音であるという事実がにわかに信じがたくなるほどなのです。

サン=サーンス:クラリネットソナタ 変ホ長調 OP.167

(Cl)レジナルド・ケル (P)ブロック・スミス 1957年5月27日録音

レジナルド・ケルと言えばすでに過去の人となっていますが、そのほんわかとした響きは今もってなかなかに魅力的です。モーツァルトやブラームスのクラリネット作品だけでなく、いろいろなクラリネット小品も録音していて、そう言う小品を次々と聞いていると、「仕事に行くのが嫌になってしまうような魅力」を持っています。

レジナルド・ケルと言えばすでに過去の人となっていますが、そのほんわかとした響きは今もってなかなかに魅力的です。モーツァルトやブラームスのクラリネット作品だけでなく、いろいろなクラリネット小品も録音していて、そう言う小品を次々と聞いていると、「仕事に行くのが嫌になってしまうような魅力」を持っています。

そんなわけですから、このイタリアの映画音楽を思わせるようなサン=サーンスの作品もどこか飄々とした風情がただよう演奏に仕上がっていて実に魅力的です。

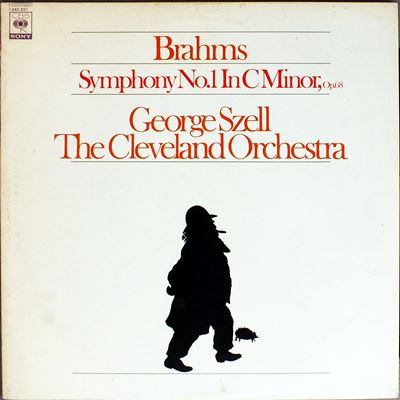

ブラームス:交響曲第1番ハ短調作品68

ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1966年10月7日録音

この録音にはモノラルの時代に感じたような厳しい緊張感はありません。

この録音にはモノラルの時代に感じたような厳しい緊張感はありません。

それを人によってはセルが完成したクリーブランド管に包摂されてしまったとも言うのですが、それでもセルの意志は隅々にまで行き届いています。

このブラームスの1番もボンヤリと聞いていると素っ気なく構築しているように見えます。しかし、細部では結構細かいニュアンスがちりばめられています。

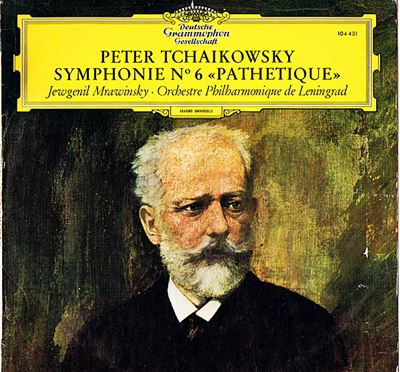

チャイコフスキー:交響曲第6番 ロ短調 作品74「悲愴(Pathetique)」

ムラヴィンスキー指揮 レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団 1960年9月&11月録音

ムラヴィンスキーという男はチャイコフスキーのシンフォニーをベートーベンの不滅の9曲にも匹敵する偉大な音楽だと心の底から信じた男でした。その事は、私の思いつきの言葉ではなくて、ムラヴィンスキーが至るところで、繰り返し、繰り返し語っていることです。

ムラヴィンスキーという男はチャイコフスキーのシンフォニーをベートーベンの不滅の9曲にも匹敵する偉大な音楽だと心の底から信じた男でした。その事は、私の思いつきの言葉ではなくて、ムラヴィンスキーが至るところで、繰り返し、繰り返し語っていることです。

とりわけ6番「悲愴」については暇さえあればスコアを眺めて、時には涙していたそうです。

あわせて、演奏の精緻さ、強力な低声部に支えられた鋼のような響き、そしてその鋼鉄の響きが一糸乱れることなく驀進していく強力なエネルギー感などなど、このコンビが放射する圧倒的なパワーに西側世界は呆然としたのです。

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)