Home|更新履歴(リスニングルーム)

ハスキルといえばモーツァルト、モーツァルトといえばハスキルというくらいイメージがしみ込んでいるためか、彼女のベートーベン演奏にはほとんど目が向いていませんでした。 しかし、調べてみると結構録音を残していて、コンサートなどでも取り上げる機会...

パスカル弦楽四重奏団によるベートーベンの全集に対して「ラテン的な気質からベートーベンを眺めればどう映るかを私たちに提示している」と書きました。確かに、それは間違いではないのですが、最近になってその言葉に微妙な違和感を覚えるようになりました。...

「主張は権利だが、表現は義務だ」という言葉に出会ったときに、なぜに私があんなにもピリオド演奏を拒否したのかの理由がわかったような気がしました。 ピリオド演奏というのは一つの主張です。ですから、その事の正しさを主張することは当然の権利で...

振り返ってみれば、カサドが活動した時代はチェリスト多産の時代でした。 まずは大御所のカザルスは存命で、指揮活動との両輪で未だに現役でした。 さらに、豪快なシュタルケル、美音系の貴公子フルニエなども全盛期でした。それ以外に、思いつくだ...

ホーレンシュタインは1962年にリーダーズ・ダイジェスト(Reader's Digest)で、ウィンナーワルツをまとまって録音しています。 ヨハン・シュトラウス:「こうもり」序曲 ヨハン・シュトラウス:ワルツ「酒、女、歌」,...

ぜひあの録音をアップしてほしいというリクエストのメールはよくいただきます。ただし、その要望の大部分にこたえられていません。 まあ、シンプルに手元に音源がないという場合もありますが、そこまで手が回らないという場合が大部分です。ということで、...

このバッハの協奏曲(2台のヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV 1043)を、指揮者とオケを違えた2種類の録音を発見しました。 ルドルフ・バルシャイ指揮 モスクワ室内管弦楽団 1959年録音 オットー・アッカーマン指揮 フィル...

ハスキルといえばモーツァルト、モーツァルトといえばハスキルというくらいイメージがしみ込んでいるためか、彼女のベートーベン演奏にはほとんど目が向いていませんでした。 しかし、調べてみると結構録音を残していて、コンサートなどでも取り上げる機会...

パスカル弦楽四重奏団によるベートーベンの全集に対して「ラテン的な気質からベートーベンを眺めればどう映るかを私たちに提示している」と書きました。確かに、それは間違いではないのですが、最近になってその言葉に微妙な違和感を覚えるようになりました。...

マルケヴィッチは、若い頃は「作曲家」として活躍し期待もされていました。 13才の時にスイス来訪中のコルトーに自作(おそらくはピアノ組曲「結婚」)を演奏して認められ、パリ留学を勧められるるのが音楽家としてのキャリアの始まりです。そして、その...

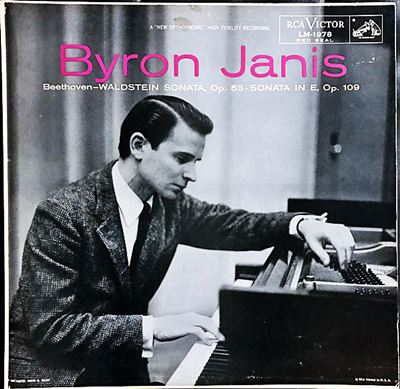

バイロン・ジャニスと言えばどうしても「ホロヴィッツの弟子」という看板がついて回ります。彼自身はその看板をどのように思っていたのかは分かりません。おそらくは、それは誇りでもあり重荷でもあり、単純に良否を言えるようなものではなかったはずです。 ...

ホーレンシュタインは1962年にリーダーズ・ダイジェスト(Reader's Digest)で、ウィンナーワルツをまとまって録音しています。 ヨハン・シュトラウス:「こうもり」序曲 ヨハン・シュトラウス:ワルツ「酒、女、歌」,...

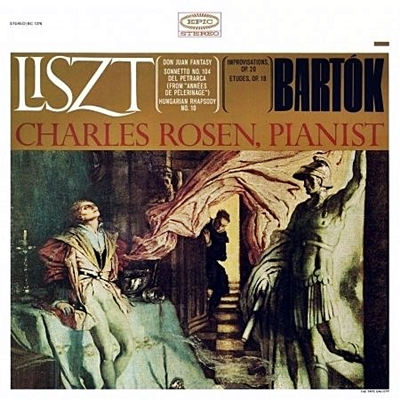

チャールズ・ローゼンのメジャーな録音活動は1959年のラヴェル作品(「夜のガスパール」「クープランの墓」)からスタートしています。そして、60年代を中心にしながらまとまった録音を残すのですが、70年代にはいるとその数を減らし、その後はほとん...

ハスキルといえばモーツァルト、モーツァルトといえばハスキルというくらいイメージがしみ込んでいるためか、彼女のベートーベン演奏にはほとんど目が向いていませんでした。 しかし、調べてみると結構録音を残していて、コンサートなどでも取り上げる機会...

気づいてみると、ベートーベンの一連の序曲をあまりアップしていないことに気づきました。もっとも、序曲ならば一通り紹介しておいてもらえればそれで十分だという人も少なくないでしょう。しかし、マルケヴィチとラムルー管弦楽団による録音を聞きなおして紹...

プロ・アルテ弦楽四重奏団は今も活動を続けています。しかし、ここで紹介しているハイドンの録音は1930年代に行われたものです。 これは考えてみればすごいことです。当然のことながら1930年代にハイドンの録音を行ったメンバーが今も存命で活動を...

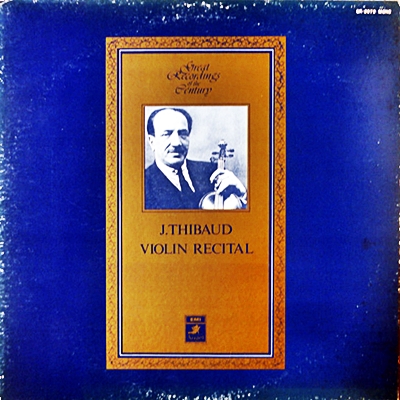

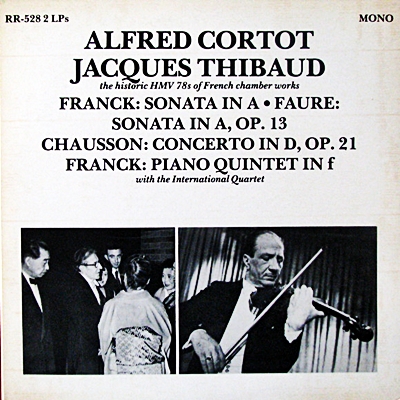

いきなり、話は横道から入るのですが、サン=サーンスの「序奏とロンド・カプリチオーソ」やショーソンの「詩曲」はともに、サラサーテとイザイという偉大なヴァイオリニストの意向が十分に反映された作品です。 それだけに、難しくはあってもそれは無理を...

このバッハの協奏曲(2台のヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV 1043)を、指揮者とオケを違えた2種類の録音を発見しました。 ルドルフ・バルシャイ指揮 モスクワ室内管弦楽団 1959年録音 オットー・アッカーマン指揮...

パスカル弦楽四重奏団によるベートーベンの全集に対して「ラテン的な気質からベートーベンを眺めればどう映るかを私たちに提示している」と書きました。確かに、それは間違いではないのですが、最近になってその言葉に微妙な違和感を覚えるようになりました。...

フランチェスカッティは協奏曲おいては伴奏指揮者を選ぶということを書きました。 それでは、室内楽ではどうだったのかと調べてみれば、それはもう「選ぶ」どころの話ではなく、まさにロベルト・カサドシュ一択といっていいほどの偏りを見せています。 ...

ホーレンシュタインは1962年にリーダーズ・ダイジェスト(Reader's Digest)で、ウィンナーワルツをまとまって録音しています。 ヨハン・シュトラウス:「こうもり」序曲 ヨハン・シュトラウス:ワルツ「酒、女、歌」,...

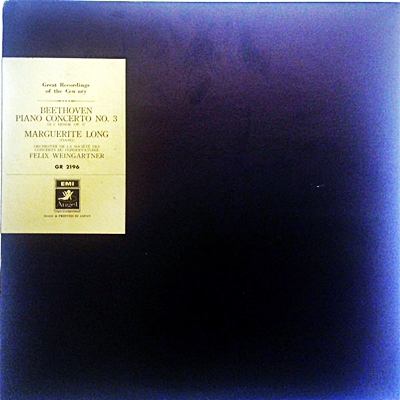

マルグリット・ロンとベートーベンというのはいかにも相性が悪いように見えます。 マルグリット・ロンといえば「ハイ・フィンガー・テクニック」による「ジュー・ベルレ(真珠をころがすようなタッチ)」が持ち味です。 この「ハイ・フィンガー・テ...

振り返ってみれば、カサドが活動した時代はチェリスト多産の時代でした。 まずは大御所のカザルスは存命で、指揮活動との両輪で未だに現役でした。 さらに、豪快なシュタルケル、美音系の貴公子フルニエなども全盛期でした。それ以外に、思いつくだ...

チャールズ・ローゼンのメジャーな録音活動は1959年のラヴェル作品(「夜のガスパール」「クープランの墓」)からスタートしています。そして、60年代を中心にしながらまとまった録音を残すのですが、70年代にはいるとその数を減らし、その後はほとん...

マルグリット・ロンとベートーベンというのはいかにも相性が悪いように見えます。 マルグリット・ロンといえば「ハイ・フィンガー・テクニック」による「ジュー・ベルレ(真珠をころがすようなタッチ)」が持ち味です。 この「ハイ・フィンガー・テ...

フランチェスカッティは協奏曲おいては伴奏指揮者を選ぶということを書きました。 それでは、室内楽ではどうだったのかと調べてみれば、それはもう「選ぶ」どころの話ではなく、まさにロベルト・カサドシュ一択といっていいほどの偏りを見せています。 ...

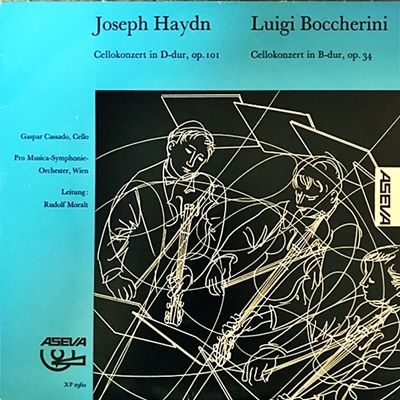

ナヴァラの録音を紹介するときに、比較対象としてガスパール・カサドの名前を挙げておいたのですが、ふと気が付けばそのカサドの録音を紹介していないことに気づきました。 ナヴァラの演奏があまりにも自己主張が強いのでカサドのほうは物足りなく感じるの...

ホーレンシュタインは1962年にリーダーズ・ダイジェスト(Reader's Digest)で、ウィンナーワルツをまとまって録音しています。 ヨハン・シュトラウス:「こうもり」序曲 ヨハン・シュトラウス:ワルツ「酒、女、歌」,...

いきなり、話は横道から入るのですが、サン=サーンスの「序奏とロンド・カプリチオーソ」やショーソンの「詩曲」はともに、サラサーテとイザイという偉大なヴァイオリニストの意向が十分に反映された作品です。 それだけに、難しくはあってもそれは無理を...

パスカル弦楽四重奏団によるベートーベンの全集に対して「ラテン的な気質からベートーベンを眺めればどう映るかを私たちに提示している」と書きました。確かに、それは間違いではないのですが、最近になってその言葉に微妙な違和感を覚えるようになりました。...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2024-07-22]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第18番 変ホ長調 Op.31-3(Beethoven:Piano Sonata No.18 In E Flat, Op.31 No.3 "The Hunt")

(P)クララ・ハスキル:1960年9月録音(Clara Haskil:Recorded on September, 1960)ハスキルといえばモーツァルト、モーツァルトといえばハスキルというくらいイメージがしみ込んでいるためか、彼女のベートーベン演奏にはほとんど目が向いていませんでした。 しかし、調べてみると結構録音を残していて、コンサートなどでも取り上げる機会...

[2024-07-20]・・・モーツァルト:弦楽四重奏曲第9番 イ長調 K.169(Mozart:String Quartet No.9 in A major, K.169)

パスカル弦楽四重奏団:1952年録音(Pascal String Quartet:Recorded on 1952)パスカル弦楽四重奏団によるベートーベンの全集に対して「ラテン的な気質からベートーベンを眺めればどう映るかを私たちに提示している」と書きました。確かに、それは間違いではないのですが、最近になってその言葉に微妙な違和感を覚えるようになりました。...

[2024-07-18]・・・ヴュータン:ヴァイオリン協奏曲第4番 ニ短調 作品31(Vieuxtemps:Violin Concerto No.4 in D minor, Op.3)

(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:フランツ・マルスツァレク指揮 ケルン放送交響楽団 1954年録音(Vasa Prihoda:(Con)Franz Marszalek Kolner Rundfunk-Sinfonie-Orchester Recorded on 1954)「主張は権利だが、表現は義務だ」という言葉に出会ったときに、なぜに私があんなにもピリオド演奏を拒否したのかの理由がわかったような気がしました。 ピリオド演奏というのは一つの主張です。ですから、その事の正しさを主張することは当然の権利で...

[2024-07-16]・・・サン=サーンス:チェロ協奏曲第1番 イ短調, Op.33(Saint-Saens:Cello Concerto No.1 in A Minor, Op.33)

(Cello)ガスパール・カサド:イオネル・ペルレア指揮 バンベルク交響楽団 1960年5月録音(Gaspar Cassado:(Con)Ionel Perlea Bamberg Symphony Orchestra Recorded on May, 1960)振り返ってみれば、カサドが活動した時代はチェリスト多産の時代でした。 まずは大御所のカザルスは存命で、指揮活動との両輪で未だに現役でした。 さらに、豪快なシュタルケル、美音系の貴公子フルニエなども全盛期でした。それ以外に、思いつくだ...

[2024-07-14]・・・ヨハン・シュトラウス:ワルツ「芸術家の生活」, Op.316(Johann Strauss II:Artists Life Op.316)

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1962年録音(Jascha Horenstein:Vienna State Opera Orchestra Recorded on December, 1962)ホーレンシュタインは1962年にリーダーズ・ダイジェスト(Reader's Digest)で、ウィンナーワルツをまとまって録音しています。 ヨハン・シュトラウス:「こうもり」序曲 ヨハン・シュトラウス:ワルツ「酒、女、歌」,...

[2024-07-12]・・・ラロ:スペイン交響曲 ニ短調, Op21(Lalo:Symphonie espagnole, for violin and orchestra in D minor, Op. 21)

(Vn)ジノ・フランチェスカッティ:アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ・コロンビア交響楽団 1946年11月16日録音(Zino Francescatti:(Con)Andre Cluytens La Grand Orchestra Symphonique Colombia Recorded on November 16, 1946)ぜひあの録音をアップしてほしいというリクエストのメールはよくいただきます。ただし、その要望の大部分にこたえられていません。 まあ、シンプルに手元に音源がないという場合もありますが、そこまで手が回らないという場合が大部分です。ということで、...

[2024-07-10]・・・J.S.バッハ:ヴァイオリン協奏曲 ホ長調 BWV1042(Bach:Violin Concerto No.2 in E major, BWV 1042)

(Vn)レオニード・コーガンエ:ルドルフ・バルシャイ指揮 モスクワ室内管弦楽団 1959年録音(Leonid Kogan:(Con)Rudolf Barshai Moscow Chamber Orchestra Recorded on 1959)このバッハの協奏曲(2台のヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV 1043)を、指揮者とオケを違えた2種類の録音を発見しました。 ルドルフ・バルシャイ指揮 モスクワ室内管弦楽団 1959年録音 オットー・アッカーマン指揮 フィル...

[2024-07-08]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第17番「テンペスト」 ニ短調 Op.31-2(Beethoven:Piano Sonata No.17 In D Minor, Op.31 No.2 "Tempest")

(P)クララ・ハスキル:1960年9月録音(Clara Haskil:Recorded on September, 1960)ハスキルといえばモーツァルト、モーツァルトといえばハスキルというくらいイメージがしみ込んでいるためか、彼女のベートーベン演奏にはほとんど目が向いていませんでした。 しかし、調べてみると結構録音を残していて、コンサートなどでも取り上げる機会...

[2024-07-06]・・・モーツァルト:弦楽四重奏曲第8番 ヘ長調 K.168(Mozart:String Quartet No.8 in F major, K.168)

パスカル弦楽四重奏団:1952年録音(Pascal String Quartet:Recorded on 1952)パスカル弦楽四重奏団によるベートーベンの全集に対して「ラテン的な気質からベートーベンを眺めればどう映るかを私たちに提示している」と書きました。確かに、それは間違いではないのですが、最近になってその言葉に微妙な違和感を覚えるようになりました。...

[2024-07-04]・・・シューベルト:交響曲第4番ハ短調 D.417 「悲劇的」(Schubert:Symphony No.4 in C minor, D.417 "Tragic")

イーゴリ・マルケヴィッチ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1954年12月15-18日録音(Igor Markevitch:Berlin Philharmonic Orchestra Recorded on Feburary 15-18, 1954)マルケヴィッチは、若い頃は「作曲家」として活躍し期待もされていました。 13才の時にスイス来訪中のコルトーに自作(おそらくはピアノ組曲「結婚」)を演奏して認められ、パリ留学を勧められるるのが音楽家としてのキャリアの始まりです。そして、その...

[2024-07-02]・・・ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第21番 ハ長調, Op.53「ワルトシュタイン」(Beethoven: Piano Sonata No.21 In C, Op.53 "Waldstein")

(P)バイロン・ジャニス:1955年5月26日~27日録音(Byron Janis:Recorded on Mat 26-27, 1956)バイロン・ジャニスと言えばどうしても「ホロヴィッツの弟子」という看板がついて回ります。彼自身はその看板をどのように思っていたのかは分かりません。おそらくは、それは誇りでもあり重荷でもあり、単純に良否を言えるようなものではなかったはずです。 ...

[2024-06-30]・・・ヨハン・シュトラウス:ワルツ「ウィーン気質」,Op.354(Johann Strauss II:Vienna Blood, Op.354)

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1962年録音(Jascha Horenstein:Vienna State Opera Orchestra Recorded on December, 1962)ホーレンシュタインは1962年にリーダーズ・ダイジェスト(Reader's Digest)で、ウィンナーワルツをまとまって録音しています。 ヨハン・シュトラウス:「こうもり」序曲 ヨハン・シュトラウス:ワルツ「酒、女、歌」,...

[2024-06-28]・・・リスト:ピアノ協奏曲第1番変ホ長調(Liszt:Piano Concerto No.1 in E flat major S.124)

(P)チャールズ・ローゼン:ジョン・プリッチャード指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1966年1月録音(Charles Rosen:(Con)John Pritchard New Philharmonia Orchestra Recorded on January, 1966)チャールズ・ローゼンのメジャーな録音活動は1959年のラヴェル作品(「夜のガスパール」「クープランの墓」)からスタートしています。そして、60年代を中心にしながらまとまった録音を残すのですが、70年代にはいるとその数を減らし、その後はほとん...

[2024-06-26]・・・ベートーベン:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 Op.37(Beethoven:Piano Concerto No.3 in C minor, Op.37 [1.Allegro con brio])

(P)クララ・ハスキル:イーゴリ・マルケヴィッチ指揮 コンセール・ラムルー管弦楽団 1959年12月録音(Clara Haskil:(Con)Igor Markevitch Concerts Lamoureux Recorded on Decmber, 1959)ハスキルといえばモーツァルト、モーツァルトといえばハスキルというくらいイメージがしみ込んでいるためか、彼女のベートーベン演奏にはほとんど目が向いていませんでした。 しかし、調べてみると結構録音を残していて、コンサートなどでも取り上げる機会...

[2024-06-24]・・・ベートーヴェン:序曲「献堂式」, Op.124(Beethoven:The Consecration of the House, Op.124)

アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1947年12月16日録音(Arturo Toscanini:NBC Symphony Orchestra Recorded on December 16, 1947)気づいてみると、ベートーベンの一連の序曲をあまりアップしていないことに気づきました。もっとも、序曲ならば一通り紹介しておいてもらえればそれで十分だという人も少なくないでしょう。しかし、マルケヴィチとラムルー管弦楽団による録音を聞きなおして紹...

[2024-06-22]・・・ハイドン:弦楽四重奏曲第17番 ヘ長調, Op.3, No.5, Hob.3:17 「セレナード」(偽作:R.ホフシュテッター作)(Haydn:String Quartet in F major Op.3, No.5, Hob.3:17 "Serenade")

プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年12月11日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on December 11, 1936)プロ・アルテ弦楽四重奏団は今も活動を続けています。しかし、ここで紹介しているハイドンの録音は1930年代に行われたものです。 これは考えてみればすごいことです。当然のことながら1930年代にハイドンの録音を行ったメンバーが今も存命で活動を...

[2024-06-20]・・・ヴィターリ(シャルリエ編):シャコンヌ ト短調(Vitali:Chaconne for violin & continuo in G minor)

(Vn)ジャック・ティボー (P)タッソ・ヤノプーロ 1936年3月21日録音(Jacques Thibaud:(P)Tasso Janopoulo Recorded on March 21, 1936)いきなり、話は横道から入るのですが、サン=サーンスの「序奏とロンド・カプリチオーソ」やショーソンの「詩曲」はともに、サラサーテとイザイという偉大なヴァイオリニストの意向が十分に反映された作品です。 それだけに、難しくはあってもそれは無理を...

[2024-06-18]・・・J.S.バッハ:2台のヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043(Bach:Concerto in D minor for two Violin and Orchestra, BWV 1043)

(Vn)レオニード・コーガンエ&リザヴェータ・ギレリス:ルドルフ・バルシャイ指揮 モスクワ室内管弦楽団 1959年録音(Leonid Kogan & Elizaveta Gilels:(Con)Rudolf Barshai Moscow Chamber Orchestra Recorded on 1959)このバッハの協奏曲(2台のヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV 1043)を、指揮者とオケを違えた2種類の録音を発見しました。 ルドルフ・バルシャイ指揮 モスクワ室内管弦楽団 1959年録音 オットー・アッカーマン指揮...

[2024-06-16]・・・モーツァルト:弦楽四重奏曲第7番 変ホ長調 K.160/159a(Mozart:String Quartet No.7 in E-flat major, K.160/159a)

パスカル弦楽四重奏団:1952年録音(Pascal String Quartet:Recorded on 1952)パスカル弦楽四重奏団によるベートーベンの全集に対して「ラテン的な気質からベートーベンを眺めればどう映るかを私たちに提示している」と書きました。確かに、それは間違いではないのですが、最近になってその言葉に微妙な違和感を覚えるようになりました。...

[2024-06-14]・・・ブラームス:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第3番ニ短調, Op.108(Brahms:Violin Sonata No.3 in D minor, Op.108)

(P)ロベール・カサドシュ:(Vn)ジノ・フランチェスカッティ 1947年1月8日録音(Robert Casadesus:(Vn)Zino Francescatti Recorded on January 8, 1947)フランチェスカッティは協奏曲おいては伴奏指揮者を選ぶということを書きました。 それでは、室内楽ではどうだったのかと調べてみれば、それはもう「選ぶ」どころの話ではなく、まさにロベルト・カサドシュ一択といっていいほどの偏りを見せています。 ...

[2024-06-12]・・・ヨハン・シュトラウス:ワルツ「酒、女、歌」, Op.333(Johann Strauss:Wine, Women and Song, Op.333)

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1962年録音(Jascha Horenstein:Vienna State Opera Orchestra Recorded on December, 1962)ホーレンシュタインは1962年にリーダーズ・ダイジェスト(Reader's Digest)で、ウィンナーワルツをまとまって録音しています。 ヨハン・シュトラウス:「こうもり」序曲 ヨハン・シュトラウス:ワルツ「酒、女、歌」,...

[2024-06-10]・・・ベートーベン:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 Op.37(Beethoven:Piano Concerto No.3 in C minor, Op.37 [1.Allegro con brio])

(P)マルグリット・ロン フェリックス・ワインガルトナー指揮 パリ音楽院管弦楽団 1939年6月9日~10日録音((P)Marguerite Long:(con)Felix Weingartner Paris Conservatory Concert Society Orchestra Recorded on June 9-10, 1939)マルグリット・ロンとベートーベンというのはいかにも相性が悪いように見えます。 マルグリット・ロンといえば「ハイ・フィンガー・テクニック」による「ジュー・ベルレ(真珠をころがすようなタッチ)」が持ち味です。 この「ハイ・フィンガー・テ...

[2024-06-08]・・・ラロ:チェロ協奏曲 ニ短調(Lalo:Cello Concerto in D minor)

(Cello)ガスパール・カサド:イオネル・ペルレア指揮 バンベルク交響楽団 1960年5月録音(Gaspar Cassado:(Con)Ionel Perlea Bamberg Symphony Orchestra Recorded on May, 1960)振り返ってみれば、カサドが活動した時代はチェリスト多産の時代でした。 まずは大御所のカザルスは存命で、指揮活動との両輪で未だに現役でした。 さらに、豪快なシュタルケル、美音系の貴公子フルニエなども全盛期でした。それ以外に、思いつくだ...

[2024-06-06]・・・リスト:ハンガリー狂詩曲第10番(Liszt:Hungarian Rhapsody No.10 in E major)

(P)チャールズ・ローゼン 1963年12月録音(Charles Rosen:Recorded on December, 1963)チャールズ・ローゼンのメジャーな録音活動は1959年のラヴェル作品(「夜のガスパール」「クープランの墓」)からスタートしています。そして、60年代を中心にしながらまとまった録音を残すのですが、70年代にはいるとその数を減らし、その後はほとん...

[2024-06-04]・・・ベートーベン:ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」(Beethoven:Piano Concerto No.5 in E flat Op.73 "Emperor")

(P)マルグリット・ロン シャルル・ミュンシュ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1944年6月11日&18日録音((P)Marguerite Long:(con)Charles Munch Paris Conservatory Concert Society Orchestra Recorded on June 11 & 18, 1944)マルグリット・ロンとベートーベンというのはいかにも相性が悪いように見えます。 マルグリット・ロンといえば「ハイ・フィンガー・テクニック」による「ジュー・ベルレ(真珠をころがすようなタッチ)」が持ち味です。 この「ハイ・フィンガー・テ...

[2024-06-02]・・・ブラームス:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第2番イ短調, Op.100(Brahms:Violin Sonata No.2 in A Major, Op.100)

(P)ロベール・カサドシュ:(Vn)ジノ・フランチェスカッティ 1951年1月4日録音(Robert Casadesus:(Vn)Zino Francescatti Recorded on January 4, 1951)フランチェスカッティは協奏曲おいては伴奏指揮者を選ぶということを書きました。 それでは、室内楽ではどうだったのかと調べてみれば、それはもう「選ぶ」どころの話ではなく、まさにロベルト・カサドシュ一択といっていいほどの偏りを見せています。 ...

[2024-05-31]・・・ハイドン:チェロ協奏曲第2番 ニ長調 Hob.VIIb:2(Haydn:Cello Concerto No.2 in D major, Hob.VIIb:2)

(Cell)ガスパール・カサド:ルドルフ・モラルト指揮 ウィーン・プロ・ムジカ管弦楽団 1958年発行(Gaspar Cassado:(Con)Rudolf Moralt Vienna Pro Musica Orchestra Released in 1958)ナヴァラの録音を紹介するときに、比較対象としてガスパール・カサドの名前を挙げておいたのですが、ふと気が付けばそのカサドの録音を紹介していないことに気づきました。 ナヴァラの演奏があまりにも自己主張が強いのでカサドのほうは物足りなく感じるの...

[2024-05-29]・・・ヨハン・シュトラウス:「こうもり」序曲(Johann Strauss:Die Fledermaus, Overture)

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1962年録音(Jascha Horenstein:Vienna State Opera Orchestra Recorded on December, 1962)ホーレンシュタインは1962年にリーダーズ・ダイジェスト(Reader's Digest)で、ウィンナーワルツをまとまって録音しています。 ヨハン・シュトラウス:「こうもり」序曲 ヨハン・シュトラウス:ワルツ「酒、女、歌」,...

[2024-05-27]・・・ショーソン:協奏曲 Op.21(Chausson:Concert for Violin, Piano and String Quartet, Op.21)

(Vn)ジャック・ティボー (P)アルフレッド・コルトー 弦楽四重奏団[(Vn)イスナール・ヴルフマン,ヴラディーミル・ヴルフマン (Va)ジョルジュ・ブランパン (Cello)モーリス・アイゼンバーグ] 1931年7月2日録音(Jacques Thibaud:(P)Alfred Cortot (vn)Isnard Voufman,Vladimir Voulfman (va)Georges Blanpain (vc)Maurice Eisenberg Recorded on July 2, 1931)いきなり、話は横道から入るのですが、サン=サーンスの「序奏とロンド・カプリチオーソ」やショーソンの「詩曲」はともに、サラサーテとイザイという偉大なヴァイオリニストの意向が十分に反映された作品です。 それだけに、難しくはあってもそれは無理を...

[2024-05-25]・・・モーツァルト:弦楽四重奏曲第6番 変ロ長調 K.159(Mozart:String Quartet No.6 in B-flat major, K.159)

パスカル弦楽四重奏団:1952年録音(Pascal String Quartet:Recorded on 1952)パスカル弦楽四重奏団によるベートーベンの全集に対して「ラテン的な気質からベートーベンを眺めればどう映るかを私たちに提示している」と書きました。確かに、それは間違いではないのですが、最近になってその言葉に微妙な違和感を覚えるようになりました。...

前のページ/次のページ

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)