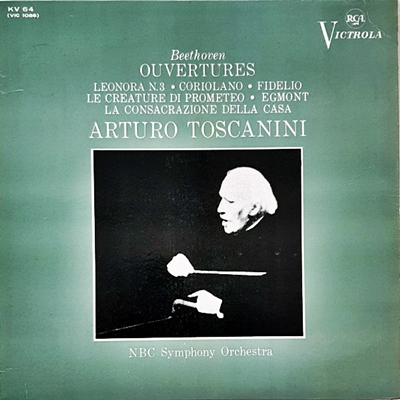

Home|トスカニーニ(Arturo Toscanini)|ベートーヴェン:劇音楽「エグモント」序曲, Op.84(Beethoven:Egmont, Op.84)

ベートーヴェン:劇音楽「エグモント」序曲, Op.84(Beethoven:Egmont, Op.84)

アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1939年11月18日録音(Arturo Toscanini:NBC Symphony Orchestra Recorded on November 18, 1939)

Beethoven:Egmont, Op.84

尊敬するゲーテから依頼された音楽

音楽全体は序曲と9曲の付随音楽からなり、通して演奏すると40分程度になル、規模の大きな音楽です。

- 歌曲: Vivace

第1幕第3場の民家の場面で、クレールヒェンが糸を巻きながら得意の「兵隊さんの歌」を歌う。 - 幕間の音楽1: Andante

失恋したブラッケンブルグが自殺してしまおうと悩んで幕が下りると演奏される幕間の音楽。 - 幕間の音楽2: Larghetto

エグモントの独白の後に第2幕の幕が下りると演奏される幕間の音楽 - 歌曲:Andante con moto

第3幕第2場でエグモントを待つクレールヒェンが母に向かって歌う歌曲 - 幕間の音楽3: Allegro - Marcia

第3幕の幕が下りると演奏される幕間の音楽で、エグモントからの愛の言葉を喜ぶクレールヘェンの心の余韻を伝える。 - 幕間の音楽4: Poco sostenuto e risoluto

第4幕のエグモントの台詞が終わらないうちに演奏される幕間の音楽。音楽が力なく終了するとそのまま第5幕に進んでいく。 - クレールヒェンの死: Clarchens Tod

第5幕第3場でクレールヒェンが毒をあおって自殺した後に流れる音楽。オーボエが哀しみの旋律を美しく歌い上げる。 - メロドラマ:Poco sostenuto

第5幕の獄中の場で、エグモントのモノローグとともに演奏される音楽 - 勝利のシンフォニア: Allegro con brio

エグモントの最後の台詞「最愛のものを救うために、喜んで命を捨てること、わがごとくあれ」の後に幕が下り始めると演奏される音楽。序曲のコーダと同一の楽曲であるが、こちらが先に完成されたと言われている。

この戯曲に音楽をつけるように依頼したのはゲーテ本人であり、いろいろあっても彼のことを深く尊敬していたベートーベンは喜んでその仕事を引き受けたのです。

ただし、残念ながら戯曲の方はそれほど成功を収めませんでした。その事もあって、今日では序曲だけが演奏される機会が多いと言うことなのでしょう。

強力な斧で真っ二つ

気づいてみると、ベートーベンの一連の序曲をあまりアップしていないことに気づきました。もっとも、序曲ならば一通り紹介しておいてもらえればそれで十分だという人も少なくないでしょう。しかし、マルケヴィチとラムルー管弦楽団による録音を聞きなおして紹介してみると、指揮者とオケによってずいぶん特徴があることに改めて気づかされ、そして、セルやトスカニーニのようなビッグ・ネームの録音を一つも取り上げていないことにも気づくと、やはりもう少し同曲異演の録音を紹介しなければ納得がいかないという気持ちになりました。もちろん、そんな気持ちになってもらわなくてもいいですという人いるでしょうが、管理人がそう思った以上は少しは我慢しておつきあいください。(^^;

さて、まず最初はトスカニーニです。オケは言うまでもなくNBC交響楽団です。マルケヴィチとラムルー管弦楽団による録音を聞いたときは「思い切り踏み込んでのフルスイング」というイメージがわいたのですが、トスカニーニの場合は「鶏を割くに焉んぞ牛刀を用いん」という言葉が浮かびました。

しかし、まてよ、いかに序曲とはいえベートーベンの音楽を鶏扱いはないだろうということで、これは却下、次に浮かんだのが「強力な斧を用いて巨大な丸太を真っ二つ」というイメージです。

うん、イメージとしてはこちらのほうがぴったりかもしれません。

おそらく、両者の違いは相対しているオケの違いでしょう。

ラムルー管弦楽団の場合は必死でマルケヴィッチの棒についていっています。まさに必死であり、そこから感じ取れるるのはほとばしる汗のにおいです。ただし、高校野球ならばその汗のにおいもドラマの一コマなのでしょうが、プロのエンターテイメントとしてはNGです。聞き手に汗のにおいを感じ取らせてはエンターテイメントとは言えません。

ですから、マルケヴィッチはそこからさらに鞭を入れて「思い切り踏み込んでのフルスイング」というレベルになるまで搾り上げています。

しかし、オケがNBC交響楽団となると、そこからはひとかけらの汗のにおいを感じることはなく、ひたすらその「凄み」のようなものが聞き手に迫ってきます。まさに巨大な丸太をいともたやすく真っ二つに断ち割られるのを聞き手は眼前で見せつけられるのです。

さらに言えば、おそらくは悪名高き8Hスタジオでの録音のせいなのでしょうが、フレーズの最後が短く切り上げられているように聞こえる部分があちこちで見受けられます。それがトスカニーの意図だったのか、もしくは残響に乏しい8Hスタジオのせいなのか判断に苦しみますが、最初は多少の違和感は感じても次第にその切り上げが音楽にとてつもない推進力と凄みを与えているかもしれないなどと感じてきてしまいます。

やはり、ベートーベンの音楽です。指揮者とオケの違いによってその相貌が変わるほどの器の大きさを持っているのです。

ということで、間隔はあけますが少しずつあれこれの序曲の録音を紹介していきますので、まあ、辛抱しておつきあいください。

それから、自明のことであるかのように「悪名高き8Hスタジオ」と書いたのですが、わかる人はわかっても何のことじゃという人も少なくないでしょうから簡単に捕捉をしておきます。

この「8Hスタジオ」というのは、当時のニューヨークのRCAビル内に作られたNBC放送の巨大スタジオのことです。このスタジオ、驚くなかれ、オーケストラが演奏できるスペースがあっただけでなく、1200名を超える聴衆も同時に収容できました。しかし、基本がラジオ放送用に設計されていたため残響が非常に短く、クラシックの演奏会場としては異質な空間でした。

ですからその響きは酷評されることが多かったのですが、なぜかトスカニーニはそのスタジオに文句をつけることもなく、逆にその残響の短い響きを好んだとも言われています。おそらく、トスカニーニはその残響の短さゆえに細かい部分がごまかしなしに響くことを好んだのでしょう。

そして、最近になって、それまで流通していた録音は実際の音よりもさらにデッドになっていたことが分かってきて、本来の音により近い復刻版が出てくることでかつてほどは酷評はされなくなってきています。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2024-03-27:tomari

- Studio 8H での録音、というキーワードに惹かれました。

虚飾を剥ぎ取った音楽を聞かせてくれる場だったのかもしれませんね。

また、トスカニーニ が Beethoven cycle を何度も残していること、... 当然なのかもしれませんが、意識していませんでした。Szell にショックを与えた時代は、ヨーロッパでのトスカニーニだったはずですので、残されている音源より前の時代だったのでしょう。

まず、自分も有している音源から、静かに聞いてみます。 1939年の序曲集、期待しています。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)