Home|クーベリック(Rafael Kubelik)|ドヴォルザーク:序曲「オセロ」(Dvorak:Othello, Op.93)

ドヴォルザーク:序曲「オセロ」(Dvorak:Othello, Op.93)

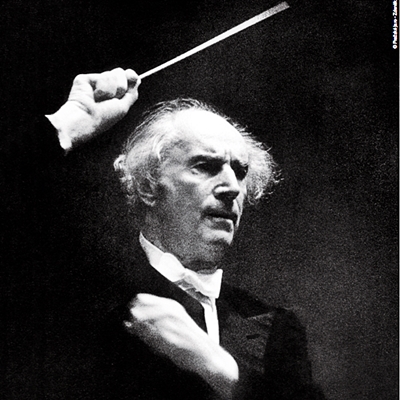

ラファエル・クーベリック指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1946年10月1日~3日録音(Rafael Kubelik:Czech Philharmonic Recorded on October 1-3, 1946)

Dvorak:Othello, Op.93

アメリカに渡る直前に書かれた一つの「まとめ」のような作品

ドヴォルザークは、当初はこの3作品をひとまとまりのものとして「作品91」とする予定でした。ドヴォルザークの構想では演奏会用序曲三部作「自然と人生と愛」作品91として、第1部「自然」、第2部「人生(謝肉祭)」、第3部「愛(オセロ)」となるはずでした。

しかし、出版に際しては「自然の王国で」が作品91、「謝肉祭」は作品92、「オセロ」が作品93という形で落ちついたようです。

邪推ですが、版元としてはその様にバラした方が商売上有利だと判断したことは間違いないでしょう。

しかしながら、これらの作品は3部作として構想されたからと言って、3作品を連続して演奏されるスタイルはドヴォルザーク自身も考えてはいなかったようです。

それよりは「自然」「人生」「愛」というドヴォルザーク自身の人生哲学を反映させようとしたが為に「三部作」としたのであって、必ずしも3作品で一つの総体を形成するものとは考えてはいなかったようです。

例えば第3部となる予定だった「愛(オセロ)」は結果として序曲「オセロ」となっているのですが、それはシェークスピアの「オセロ」を音楽化したものではなくて、オセロの中で描かれている「嫉妬」を愛の一側面としてとらえたドヴォルザークの哲学に由来するものでした。

そのあたりは、「自然の王国で」や「謝肉祭」でも同様で、それらのタイトルはリストの交響詩のようにそれらを直接描こうとしたのではなくて、もっと緩やかにドヴォルザークの人生哲学の中にある「自然」や「人生」をイメージしたものだったようです。

序曲「オテロ」 Op.93

弱音器付きの弦楽器の合奏で序奏が始まるのですが、それはデズデモーナを絞殺したオセロの祈りをイメージしたものだと言われいます。

さらに、この3部作に中心主題である「自然をあらわす主題」が半音階的に歪に変形されて登場するのは、嫉妬が自然の秩序を破壊するというドヴォルザークの人生哲学の反映であったとのことです。

やがて、嫉妬の動機が姿を現すと音楽全体に暗い情熱のようなものが満ちていくのですが、それとは対照的なデズデモーナの優しさをあらわすような第2主題が劇的な対比を生み出します。

3部作のなかではもっとも充実した内容を持つと言われるのですが、何故か演奏機会は一番少ないという不思議な作品です。

彼の出発点とも言えるチェコ・フィルとの録音も拾い上げておきましょう

クーベリックと言えば「中庸」と言うことがよく言われて、その評価に対しては微妙なところがあります。しかし、こういう若い頃のフィルハーモニア管等との演奏を聞いてみると、そう言う雰囲気とは随分と異なる事に気づかされます。

クーベリックは世界的ヴァイオリニストだったヤン・クーベリック の長男として生まれ、読み書きができるようになるよりも先に楽譜が読めるようになったというエピソードが残されているほどに、音楽的に恵まれた環境のもとで育ちました。そして、わずか22歳でチェコ・フィルの常任指揮者となり、1942年にはターリッヒがナチスに睨まれて退任した後を受けて首席指揮者に就任しています。

考えてみれば、そう言う男がただの「中庸」だけの音楽家になるはずはなく、疑いもなくその中には確固とした彼ならではの音楽の姿を築き上げていたはずです。

そして、それがただの想像ではないことを、このフィルハーモニア管との演奏は証明しています。

とりわけ、ドヴォルザークの交響曲第8番ではクーベリックの意志が刻み込まれていないフレーズは一つもないだろうと思えるほどに、その全てに彼ならではの微妙なニュアンスが刻み込まれています。それは、己の意志がほとんど無視されて、その中でかろうじてバランスをとるだけに終始したウィーン・フィルとのDecca録音の時と較べれば全く別人です。

そして、最近になってもう一つ第7番もフィルハーモニア管と録音していたことに気づきました。

これもまた、すみずみまでクーベリックの意志が貫徹した演奏で、8番と同じように全てのフレーズにクーベリックの意志が刻み込まれています。

このフィルハーモニア管との演奏ではウィーン・フィルとのノッペリした音楽はどこを探しても見つけ出すことは出来ません。

そして、ここであらためて気づかされるのは、クーベリックという指揮者は自分を信頼してついてきてくれるオケならば存分に力を発揮できるのですが、そうでない性悪オーケストラだとそれをたたき直すという根性はなかったと言うことです。

おそらく、彼の指揮者としてのキャリアがチェコフィルという手足のような存在からスタートしたことが原因しているのかもしれません。そして、亡命後はフィルハーモニア管の様な極めてニュートラルで律儀なオケと演奏していたときまではよかったのですが、そこ後アメリカに渡ってシカゴ響の音楽監督になったのが悲劇の始まりで、その後、Deccaでウィーンフィルと録音したことなどはこの上もない苦難の経験だったことでしょう。

そう言う意味では、晩年にバイエルン放送交響楽団というオケを率いることが出来たのは幸せな事でした。

しかし、それは裏を返せば、潜在的には素晴らしい能力を持った指揮者であったと言うことです。しかし、その能力は、彼があまりにも紳士的な指揮者であったが故に、そっぽを向いたオケに対しては強く己を主張して自己の音楽を貫き通す事が出来ず、その中途半端さが「中庸の指揮者」という誉めているのか貶しているのか分からないような評価に繋がったのでしょう。。

しかしながら、オケとの相性がピッタリとあったときには素晴らしい音楽を聞かせてくれる事は間違いありません。

フィルハーモニア管と録音したこれらのドヴォルザークは「素晴らしい!!」の一言に尽きます。さらにいえば、その彼の出発点とも言えるチェコ・フィルとの録音もまた見事なものです。どれもが古い録音なのですが、スルーしてしまうには勿体なさ過ぎますので、そちらの方も忘れずに拾い上げておきましょう。

ちなみに、私の手もとにあるチェコ・フィルとのドヴォルザークの録音は以下の通りです。

- ドヴォルザーク:序曲「謝肉祭」

- ドヴォルザーク:序曲「自然の王国で」

- ドヴォルザーク:序曲「オセロ」

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)