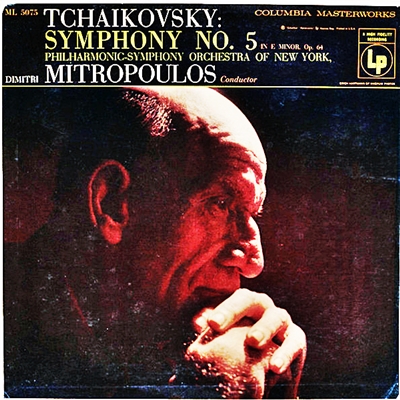

Home|ミトロプーロス(Dimitris Mitropoulos)|チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調, Op.64(Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64)

チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調, Op.64(Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64)

ディミトリ・ミトロプーロス指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1954年3月27日録音(Dimitris Mitropoulos:New York Philharmonic Recorded on March 27, 1954)

Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64 [1.Andante - Allegro con anima]

Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64 [2.Andante cantabile con alcuna licenza]

Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64 [3.Valse. Allegro moderato]

Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64 [4.Finale. Andante maestoso - Allegro vivace]

何故か今ひとつ評価が低いのですが・・・

4番が持っているある種の激情と6番が持つ深い憂愁。

その中間にたつ5番がどこか「中途半端」というわけでしょうか。

それから、この最終楽章を表面的効果に終始した音楽、「虚構に続く虚構。すべては虚構」と一部の識者に評されたことも無視できない影響力を持ったのかもしれません。

また、作者自身も自分の指揮による初演のあとに「この作品にはこしらえものの不誠実さがある」と語るなど、どうも風向きがよくありません。

ただ、作曲者自身の思いとは別に一般的には大変好意的に受け入れられ、その様子を見てチャイコフスキー自身も自信を取り戻したことは事実のようです。

さてお前はそれではどう思っているの?と聞かれれば「結構好きな作品です!」と明るく答えてしまいます。

チャイコフスキーの「聞かせる技術」はやはり大したものです。確かに最終楽章は金管パートの人には重労働かもしれませんが、聞いている方にとっては実に爽快です。

第2楽章のメランコリックな雰囲気も程良くスパイスが利いているし、第3楽章にワルツ形式を持ってきたのも面白い試みです。

そして第1楽章はソナタ形式の音楽としては実に立派な音楽として響きます。

確かに4番と比べるとある種の弱さというか、説得力のなさみたいなものも感じますが、同時代の民族主義的的な作曲家たちと比べると、そういう聞かせ上手な点については頭一つ抜けていると言わざるを得ません。

いかがなものでしょうか?

どう見ても相性の悪そうな組み合わせですが

ミトロプーロスとチャイコフスキーという組み合わせはどう見ても相性が悪そうな気がします。しかし、調べてみると結構たくさんの録音を残しています。交響曲で言えば以下の4曲です。- チャイコフスキー:交響曲第2番 ハ短調 作品17 「小ロシア」

- チャイコフスキー:交響曲第4番 ヘ短調, Op.36

- チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調, Op.64

- チャイコフスキー:交響曲 第6番 ロ短調, Op.74「悲愴」

これ以外では組曲の第1番なども録音していますし、ラフマニノフなどもそれなりに録音していますから、彼が生まれ育った風土などいうものはミトロプーロスにとってはそれほど問題ではなかったようです。

でも、生まれ育ったギリシャの光り輝く陽光に満ちあふれた世界と、暗鬱な雪雲におおわれたロシアの地ではあまりにもかけ離れていますから、そう言うスラブの風土を色濃く反映した作品をどの様に受け止めていたのかは興味があります。

まず面白いのはこの4曲の中ででは一番最後に録音した第6番「悲愴」です。

おそらく、多くの人はこれを聞けば「何じゃこりゃ?」と思うはずです。最初の2楽章は早めのテンポで実にあっさりと音楽は流れていって、そこにはチャイコフスキーが「私は旅行中に頭の中でこれを作曲しながら幾度となく泣いた。」と言うほどの悲しみは欠片も見いだせません。そして、何故か第3楽章の「Allegro molto vivace」だけがやけに元気がよいのです。そして最終楽章ではそれなりの表情づけをしようという意図は感じるのですが、その他の一般的な悲愴の演奏と較べればこれもまたかなりあっさりとした感じです。

結果として、第3楽章の振り切れたような勢いと元気よさだけが印象に残るというおかしな事になっているように思えるのです。

それと比べると、これよりも少し前の1954年に録音した第5番の方はかなりチャイコフスキー的です。とりわけ第1楽章ではかなり細かく表情づけがされていて、続く第2楽章の「Andante cantabile」では間違いなくある種の深い感情に満たされていることは否定できません。ただし、それはいわゆる「スラブの憂愁」の土臭さよりはもっと洗練されて純化された感情です、

もちろん、悪くはありません。

そして、それ以後の2つの楽章は真っ直ぐに突き進んでいくのですが、これまたいつも思うことなのですが、この交響曲の最終楽章は真面目にきちんと演奏すればするほどその構成の弱さが浮き上がってくるのです。おそらく、これをベートーベンの交響曲に肩を並べる音楽だとの強い確信を持ったムラヴィンスキー以外の手ではこの楽章を納得させるのは難しいのかもしれません。

そして、最初から最後までまるでベートーベンの交響曲に対峙するかのように真っ当に演奏したのが、この中では一番早い時期に録音した第4番でしょう。1940年の録音と言うことで録音のクオリティには不安は残るのですが聞いてみればそれも大丈夫で、この作品が持つ堂々とした佇まいが見事に再現されています。

しかし、このアプローチならばロシア的なもへの共感は必要がありません。

この作品の使命は、ロシアが音楽の分野でもヨーロッパに追いつくために、ヨーロッパの音楽家が書いた交響曲に劣らないような「交響曲」をロシアの音楽家が書くことであり、その責務を真に果たし得たのがこの第4番だったからです。ですから、そこには民族的なものへの共感は必ずしも必要不可欠なものではなかったからです。

そして、1946年に録音した第2番「小ロシア」では、そのアプローチだけでは不足する弱さが残っているので、聞き手に対して飽きさせないようにそれなりの表情づけを行っています。こういう、細かい手練手管で聞き手を惹きつけるのはミトロプーロスの得意な技ですから、それが見事にツボにはまっている演奏だと言えます。

と言うことで、おそらくこれら一連のチャイコフスキー作品はミトロプーロス自身が強い共感を持って「どうしても録音したい」という思いで望んだものではないような気がします。

おそらくはレーベル側の要望だったのでしょう・・・か。

そして、ギリシャの陽光とスラブの憂愁はなかなか相容れるのは難しかったのかもしれませんが、そこはそれ、一流の指揮者ならではの腕でそれなりに料理をしています。

まあ、そう考えればおもしろくもあり、大したものだとも思わざるを得ません。

いやいや、やはり大したものです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)