Home|更新履歴(リスニングルーム)

カンテッリという人はトスカニーニに見いだされて世に出た人でした。 その才能はトスカニーニが自らの後継者と認めたほどの素晴らしいものであり、その音楽は見事な彫刻作品を惚れ惚れと見つめるに似たような思いを引き起こすものでした。 そして、その...

マルティノンは1958年にボロディンの交響曲第2番とリムスキー=コルサコフのスペイン奇想曲を録音しています。この2曲はカップリングされて一枚のレコードとしてリリースされました。 その2曲は、一般的な通念からすれば実に端正なボロディンで...

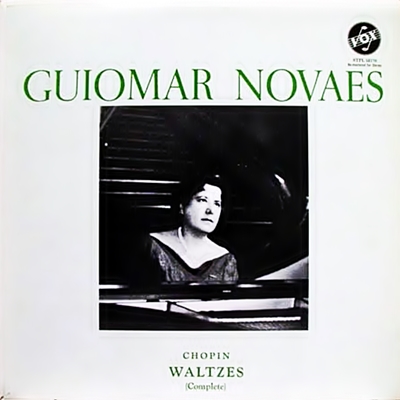

ギオマール・ノヴァエスはかなりまとまった数のショパン作品を録音しています。この時代を考えれば(今の時代も同じかも)当然と言えば当然なのかもしれませんが、やはり聞き手にとっては嬉しい事実です。 ノヴァエスは「ブラジルの偉大なピアニスト」...

ロジンスキーは1943年にニューヨーク・フィルの音楽監督というポジションを手に入れながらも、コンサート・マスターも含めて「血の粛清」を行ったために1947年に首になっています。 しかし、ニューヨークを首になったあと、すぐにシカゴ響の音楽監...

ジネット・ヌヴーというヴァイオリニストを語るとき私は二つのことを忘れてはいけないと考えています。 まず一つめは、その驚くべき早熟さについてです。 彼女はわずか7歳で、パリのサール・ガボヴォーにてブルッフのヴァイオリン協奏曲で公式のデ...

ハイドシェックは実演で一度だけ聞いたことがあります。個人的には、ピリスの引退コンサートと並んでもとっも印象に残っているピアニストです。 一番驚かされたのはその響きでした。 ピアノというのは基本的に打楽器なのですから、どれほどソフトなタッ...

パスカル弦楽四重奏団によるベートーベンの全集に対して「ラテン的な気質からベートーベンを眺めればどう映るかを私たちに提示している」と書きました。確かに、それは間違いではないのですが、最近になってその言葉に微妙な違和感を覚えるようになりました。...

プロ・アルテ弦楽四重奏団は今も活動を続けています。しかし、ここで紹介しているハイドンの録音は1930年代に行われたものです。 これは考えてみればすごいことです。当然のことながら1930年代にハイドンの録音を行ったメンバーが今も存命で活動を...

カンテッリという人はトスカニーニに見いだされて世に出た人でした。 その才能はトスカニーニが自らの後継者と認めたほどの素晴らしいものであり、その音楽は見事な彫刻作品を惚れ惚れと見つめるに似たような思いを引き起こすものでした。 そして、その...

ギオマール・ノヴァエスはかなりまとまった数のショパン作品を録音しています。この時代を考えれば(今の時代も同じかも)当然と言えば当然なのかもしれませんが、やはり聞き手にとっては嬉しい事実です。 ノヴァエスは「ブラジルの偉大なピアニスト」...

ミンシュの録音を見てみるとモノラル時代にも取り上げていて、その後ステレオ録音でも取り上げているものが数多くあります。もっとも、モラルからステレオへの移行期にはよくある話でした。 クレンペラーなんかはモノラル時代にベートーベンの交響曲全集を...

ハイドシェックは実演で一度だけ聞いたことがあります。個人的には、ピリスの引退コンサートと並んでもとっも印象に残っているピアニストです。 一番驚かされたのはその響きでした。 ピアノというのは基本的に打楽器なのですから、どれほどソフ...

パスカル弦楽四重奏団によるベートーベンの全集に対して「ラテン的な気質からベートーベンを眺めればどう映るかを私たちに提示している」と書きました。確かに、それは間違いではないのですが、最近になってその言葉に微妙な違和感を覚えるようになりました。...

プロ・アルテ弦楽四重奏団は今も活動を続けています。しかし、ここで紹介しているハイドンの録音は1930年代に行われたものです。 これは考えてみればすごいことです。当然のことながら1930年代にハイドンの録音を行ったメンバーが今も存命で活動を...

カンテッリという人はトスカニーニに見いだされて世に出た人でした。 その才能はトスカニーニが自らの後継者と認めたほどの素晴らしいものであり、その音楽は見事な彫刻作品を惚れ惚れと見つめるに似たような思いを引き起こすものでした。 そして、その...

カーゾンと言えばセルが認めた数少ないピアニストとして有名です。録音嫌いで有名で、若い時代に残した録音の多くも破棄してしまったというエピソードは有名です。 演奏の途中で指が滑って隣の鍵盤に触れてしまうことを防ぐために、鍵盤をヤスリで削ってい...

カーゾンと言えばセルが認めた数少ないピアニストとして有名です。録音嫌いで有名で、若い時代に残した録音の多くも破棄してしまったというエピソードは有名です。 演奏の途中で指が滑って隣の鍵盤に触れてしまうことを防ぐために、鍵盤をヤスリで削ってい...

ミンシュの録音を見てみるとモノラル時代にも取り上げていて、その後ステレオ録音でも取り上げているものが数多くあります。もっとも、モラルからステレオへの移行期にはよくある話でした。 クレンペラーなんかはモノラル時代にベートーベンの交響曲全集を...

ギオマール・ノヴァエスはかなりまとまった数のショパン作品を録音しています。この時代を考えれば(今の時代も同じかも)当然と言えば当然なのかもしれませんが、やはり聞き手にとっては嬉しい事実です。 ノヴァエスは「ブラジルの偉大なピアニスト」...

ハイドシェックは実演で一度だけ聞いたことがあります。個人的には、ピリスの引退コンサートと並んでもとっも印象に残っているピアニストです。 一番驚かされたのはその響きでした。 ピアノというのは基本的に打楽器なのですから、どれほどソフトなタッ...

パスカル弦楽四重奏団によるベートーベンの全集に対して「ラテン的な気質からベートーベンを眺めればどう映るかを私たちに提示している」と書きました。確かに、それは間違いではないのですが、最近になってその言葉に微妙な違和感を覚えるようになりました。...

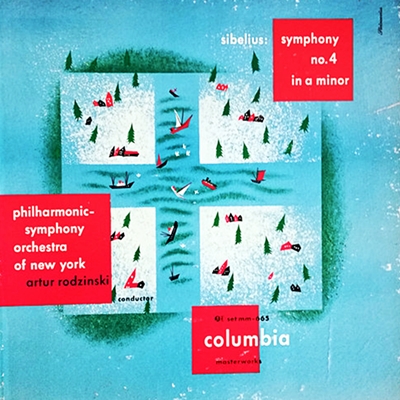

ロジンスキーは1943年にニューヨーク・フィルの音楽監督というポジションを手に入れながらも、コンサート・マスターも含めて「血の粛清」を行ったために1947年に首になっています。 しかし、ニューヨークを首になったあと、すぐにシカゴ響の音楽監...

カーゾンと言えばセルが認めた数少ないピアニストとして有名です。録音嫌いで有名で、若い時代に残した録音の多くも破棄してしまったというエピソードは有名です。 演奏の途中で指が滑って隣の鍵盤に触れてしまうことを防ぐために、鍵盤をヤスリで削ってい...

カーゾンと言えばセルが認めた数少ないピアニストとして有名です。録音嫌いで有名で、若い時代に残した録音の多くも破棄してしまったというエピソードは有名です。 演奏の途中で指が滑って隣の鍵盤に触れてしまうことを防ぐために、鍵盤をヤスリで削ってい...

1955年の4月ロジンスキーは集中的にワーグナーの管弦楽曲を録音しています。 ワーグナー:ワルキューレ」ワルキューレの騎行 ワーグナー:「神々の黄昏」ジークフリートの葬送 ワーグナー:「神々の黄昏」夜明けとジークフリートの旅...

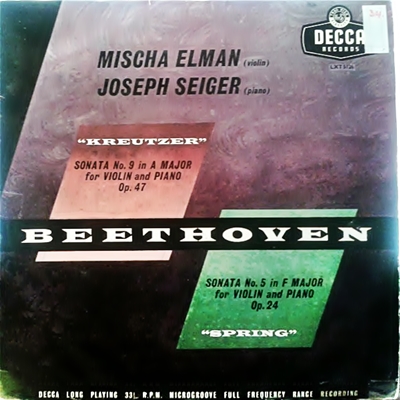

スプリングにしても、クロイツェルにしても、これほど曲線で造形した演奏は他にはないでしょう。おそらく、こういうベートーベンを拒否する人も少なくないでしょうが、逆に面白いと手をたたく人も少なくないでしょう。 おそらく、そのあたりの価値観の違い...

ギオマール・ノヴァエスはかなりまとまった数のショパン作品を録音しています。この時代を考えれば(今の時代も同じかも)当然と言えば当然なのかもしれませんが、やはり聞き手にとっては嬉しい事実です。 ノヴァエスは「ブラジルの偉大なピアニスト」...

プロ・アルテ弦楽四重奏団は今も活動を続けています。しかし、ここで紹介しているハイドンの録音は1930年代に行われたものです。 これは考えてみればすごいことです。当然のことながら1930年代にハイドンの録音を行ったメンバーが今も存命で活動を...

スプリングにしても、クロイツェルにしても、これほど曲線で造形した演奏は他にはないでしょう。おそらく、こういうベートーベンを拒否する人も少なくないでしょうが、逆に面白いと手をたたく人も少なくないでしょう。 おそらく、そのあたりの価値観の違い...

ギオマール・ノヴァエスはかなりまとまった数のショパン作品を録音しています。この時代を考えれば(今の時代も同じかも)当然と言えば当然なのかもしれませんが、やはり聞き手にとっては嬉しい事実です。 ノヴァエスは「ブラジルの偉大なピアニスト」...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

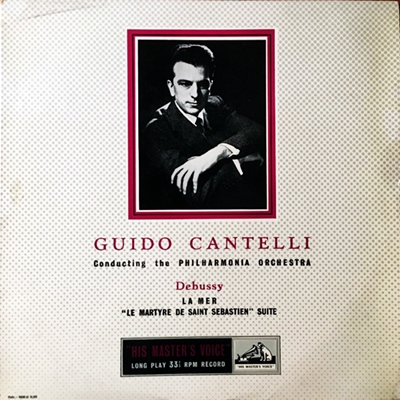

前のページ/次のページ[2025-02-23]・・・ドビュッシー:交響的断章 聖セバスティアンの殉教(Debussy: Le Martyre de saint Sebastien)

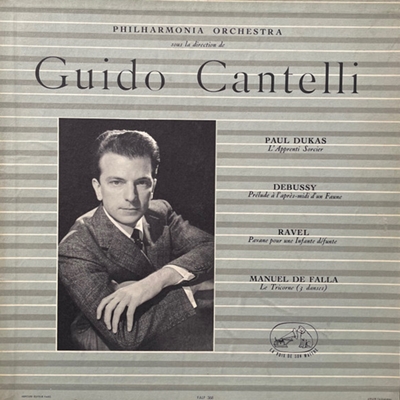

グイド・カンテッリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団1954年6月録音(Guido Cantelli:The Philharmonia Orchestra Recorded on June, 1954)カンテッリという人はトスカニーニに見いだされて世に出た人でした。 その才能はトスカニーニが自らの後継者と認めたほどの素晴らしいものであり、その音楽は見事な彫刻作品を惚れ惚れと見つめるに似たような思いを引き起こすものでした。 そして、その...

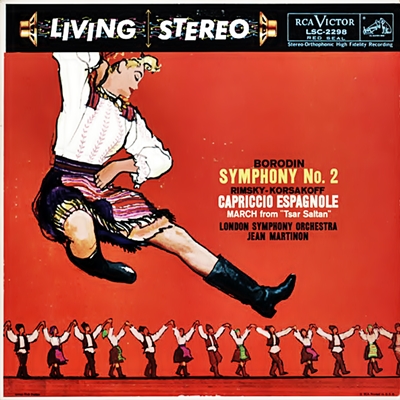

[2025-02-20]・・・ボロディン:交響曲第2番 ロ短調(Borodin:Symphony No.2 in D minor)

ジャン・マルティノン指揮 ロンドン交響楽団 1958年3月録音(Jean Martinon:London Symphony Orchestra Recorded on March, 1958)マルティノンは1958年にボロディンの交響曲第2番とリムスキー=コルサコフのスペイン奇想曲を録音しています。この2曲はカップリングされて一枚のレコードとしてリリースされました。 その2曲は、一般的な通念からすれば実に端正なボロディンで...

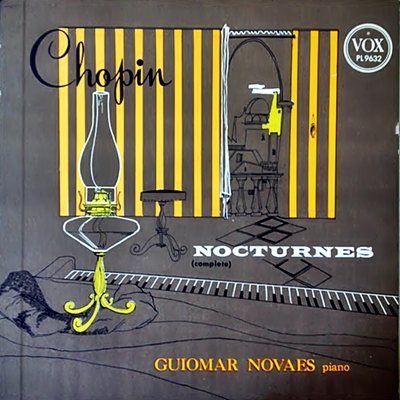

[2025-02-17]・・・ショパン:ノクターン Op.15(Chopin:Nocturnes for piano, Op.15)

(P)ギオマール・ノヴァエス:1956年発行(Guiomar Novaes:Published in 1956)ギオマール・ノヴァエスはかなりまとまった数のショパン作品を録音しています。この時代を考えれば(今の時代も同じかも)当然と言えば当然なのかもしれませんが、やはり聞き手にとっては嬉しい事実です。 ノヴァエスは「ブラジルの偉大なピアニスト」...

[2025-02-15]・・・シベリウス:交響曲第4番 イ短調 Op.63(Sibelius:Symphony No.4 in A minor, Op.63)

アルトゥール・ロジンスキ指揮:ニューヨーク・フィルハーモニック 1946年3月5日録音(Artur Rodzinski:New York Philharmonic Recorded on March 5, 1946)ロジンスキーは1943年にニューヨーク・フィルの音楽監督というポジションを手に入れながらも、コンサート・マスターも含めて「血の粛清」を行ったために1947年に首になっています。 しかし、ニューヨークを首になったあと、すぐにシカゴ響の音楽監...

[2025-02-11]・・・ラヴェル:ツィガーヌ(Ravel:Tzigane)

(Vn)ジネット・ヌヴー (P)ジャン・ヌヴー 1946年録音(Ginette Neveu:(P)Jean Neveu Recorded on 1946)ジネット・ヌヴーというヴァイオリニストを語るとき私は二つのことを忘れてはいけないと考えています。 まず一つめは、その驚くべき早熟さについてです。 彼女はわずか7歳で、パリのサール・ガボヴォーにてブルッフのヴァイオリン協奏曲で公式のデ...

[2025-02-09]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第29番「ハンマークラヴィーア」 変ロ長調, Op.106(Beethoven: Piano Sonata No.29 In B Flat, Op.106 "Hammerklavier")

(P)エリック・ハイドシェック:1957年9月23日,25日&27日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n September 23,25&27, 1957)ハイドシェックは実演で一度だけ聞いたことがあります。個人的には、ピリスの引退コンサートと並んでもとっも印象に残っているピアニストです。 一番驚かされたのはその響きでした。 ピアノというのは基本的に打楽器なのですから、どれほどソフトなタッ...

[2025-02-07]・・・モーツァルト:弦楽四重奏曲第21番 ニ長調 K.575(プロシャ王第1番)(Mozart:String Quartet No.21 in D major, K.575 "Prussian No.1")

パスカル弦楽四重奏団:1952年録音(Pascal String Quartet:Recorded on 1952)パスカル弦楽四重奏団によるベートーベンの全集に対して「ラテン的な気質からベートーベンを眺めればどう映るかを私たちに提示している」と書きました。確かに、それは間違いではないのですが、最近になってその言葉に微妙な違和感を覚えるようになりました。...

[2025-02-05]・・・ハイドン:弦楽四重奏曲第49番 ニ長調「蛙」, Op.50, No.6, Hob.3:49(Haydn:String Quartet No.49 in D major "Frog", Op.50, No.6, Hob.3:49)

プロ・アルテ弦楽四重奏団:1937年11月15日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 15, 1937)プロ・アルテ弦楽四重奏団は今も活動を続けています。しかし、ここで紹介しているハイドンの録音は1930年代に行われたものです。 これは考えてみればすごいことです。当然のことながら1930年代にハイドンの録音を行ったメンバーが今も存命で活動を...

[2025-02-03]・・・ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲(Debussy:Prelude a l'apres-midi d'un faune)

グイド・カンテッリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年6月録音(Guido Cantelli:The Philharmonia Orchestra Recorded on June, 1954)カンテッリという人はトスカニーニに見いだされて世に出た人でした。 その才能はトスカニーニが自らの後継者と認めたほどの素晴らしいものであり、その音楽は見事な彫刻作品を惚れ惚れと見つめるに似たような思いを引き起こすものでした。 そして、その...

[2025-02-01]・・・ショパン:ノクターン Op.9(Chopin:Nocturnes for piano, Op.9)

(P)ギオマール・ノヴァエス:1956年発行(Guiomar Novaes:Published in 1956)ギオマール・ノヴァエスはかなりまとまった数のショパン作品を録音しています。この時代を考えれば(今の時代も同じかも)当然と言えば当然なのかもしれませんが、やはり聞き手にとっては嬉しい事実です。 ノヴァエスは「ブラジルの偉大なピアニスト」...

[2025-01-29]・・・ダンディ:フランス山人の歌による交響曲, Op.25(D'Indy:Symphony on a French Mountain Air, Op.25)

シャルル・ミュンシュ指揮 (P)ロベール・カサドシュ ニューヨーク・フィルハーモニック 1948年12月20日録音(Charles Munch:(P)Robert Casadesus New York Philharmonic Recorded on Dcember 20, 1948)ミンシュの録音を見てみるとモノラル時代にも取り上げていて、その後ステレオ録音でも取り上げているものが数多くあります。もっとも、モラルからステレオへの移行期にはよくある話でした。 クレンペラーなんかはモノラル時代にベートーベンの交響曲全集を...

[2025-01-26]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調, Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")

(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月4日~5日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 3-4, 1960)ハイドシェックは実演で一度だけ聞いたことがあります。個人的には、ピリスの引退コンサートと並んでもとっも印象に残っているピアニストです。 一番驚かされたのはその響きでした。 ピアノというのは基本的に打楽器なのですから、どれほどソフ...

[2025-01-24]・・・モーツァルト:弦楽四重奏曲 第20番 ニ長調 K499(ホフマイスター四重奏曲)(Mozart:String Quartet No.20 in D major, K.499 "Hoffmeister")

パスカル弦楽四重奏団:1952年録音(Pascal String Quartet:Recorded on 1952)パスカル弦楽四重奏団によるベートーベンの全集に対して「ラテン的な気質からベートーベンを眺めればどう映るかを私たちに提示している」と書きました。確かに、それは間違いではないのですが、最近になってその言葉に微妙な違和感を覚えるようになりました。...

[2025-01-22]・・・ハイドン:弦楽四重奏曲第46番 変ホ長調, Op.50, No.3, Hob.3:46(Haydn:String Quartet No.38 in E flat major, Op.50, No.3, Hob.3:46)

プロ・アルテ弦楽四重奏団:1934年10月30日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on October 30, 1934)プロ・アルテ弦楽四重奏団は今も活動を続けています。しかし、ここで紹介しているハイドンの録音は1930年代に行われたものです。 これは考えてみればすごいことです。当然のことながら1930年代にハイドンの録音を行ったメンバーが今も存命で活動を...

[2025-01-20]・・・ドビュッシー:海~管弦楽のための3つの交響的素描(Debussy:La Mer, trois esquisses symphoniques)

グイド・カンテッリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年9月録音(Guido Cantelli:NBC Symphony Orchestra Recorded on September, 1954)カンテッリという人はトスカニーニに見いだされて世に出た人でした。 その才能はトスカニーニが自らの後継者と認めたほどの素晴らしいものであり、その音楽は見事な彫刻作品を惚れ惚れと見つめるに似たような思いを引き起こすものでした。 そして、その...

[2025-01-18]・・・シューベルト:4つの即興曲 D.935 No.4(Schubert:Four Impromptus, D935 [4.Allegro Scherzando, F Minor])

(P)クリフォード・カーゾン 1952年12月9日~11日録音(Clifford Curzon:Recorded on December 9-11, 1952)カーゾンと言えばセルが認めた数少ないピアニストとして有名です。録音嫌いで有名で、若い時代に残した録音の多くも破棄してしまったというエピソードは有名です。 演奏の途中で指が滑って隣の鍵盤に触れてしまうことを防ぐために、鍵盤をヤスリで削ってい...

[2025-01-17]・・・シューベルト:4つの即興曲 D.935 No.3(Schubert:Four Impromptus, D935 [3.Theme and Variations, B Flat Major])

(P)クリフォード・カーゾン 1952年12月9日~11日録音(Clifford Curzon:Recorded on December 9-11, 1952)カーゾンと言えばセルが認めた数少ないピアニストとして有名です。録音嫌いで有名で、若い時代に残した録音の多くも破棄してしまったというエピソードは有名です。 演奏の途中で指が滑って隣の鍵盤に触れてしまうことを防ぐために、鍵盤をヤスリで削ってい...

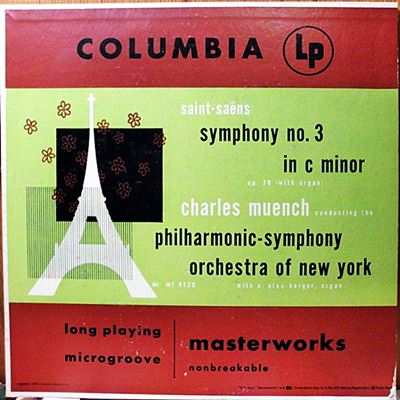

[2025-01-15]・・・サン=サーンス:交響曲第3番 ハ短調 Op.78「オルガン付」(Camille Saint-Saens:Symphony No.3 in C minor, Op.78 "Symphonie avec orgue")

シャルル・ミュンシュ指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック (Org)エドゥアルド・ニース=ベルガー 1947年11月10日録音(Charles Munch:New York Philharmonic (Org)Edouard Nies-Berger Recorded on November 10, 1947)ミンシュの録音を見てみるとモノラル時代にも取り上げていて、その後ステレオ録音でも取り上げているものが数多くあります。もっとも、モラルからステレオへの移行期にはよくある話でした。 クレンペラーなんかはモノラル時代にベートーベンの交響曲全集を...

[2025-01-12]・・・ショパン:ピアノソナタ第2番 変ロ短調, Op.35 「葬送」(Chopin:Piano Sonata No.2 in B-flat minor Op.35)

(P)ギオマール・ノヴァエス:1952年発行(Guiomar Novaes:Published in 1952)ギオマール・ノヴァエスはかなりまとまった数のショパン作品を録音しています。この時代を考えれば(今の時代も同じかも)当然と言えば当然なのかもしれませんが、やはり聞き手にとっては嬉しい事実です。 ノヴァエスは「ブラジルの偉大なピアニスト」...

[2025-01-09]・・・ベートーベン:ピアノソナタ第26番 変ホ長調 作品81a 「告別」(Beethoven: Piano Sonata No.26 In E Flat, Op.81a "Les adieux")

(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月4日~5日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 3-4, 1960)ハイドシェックは実演で一度だけ聞いたことがあります。個人的には、ピリスの引退コンサートと並んでもとっも印象に残っているピアニストです。 一番驚かされたのはその響きでした。 ピアノというのは基本的に打楽器なのですから、どれほどソフトなタッ...

[2025-01-06]・・・モーツァルト:弦楽四重奏曲第19番「不協和音」 ハ長調 K.465(Mozart:String Quartet No.19 in C major, K.465 "Dissonance")

パスカル弦楽四重奏団:1952年録音(Pascal String Quartet:Recorded on 1952)パスカル弦楽四重奏団によるベートーベンの全集に対して「ラテン的な気質からベートーベンを眺めればどう映るかを私たちに提示している」と書きました。確かに、それは間違いではないのですが、最近になってその言葉に微妙な違和感を覚えるようになりました。...

[2025-01-04]・・・フランク:交響曲 ニ短調(Franck:Symphony in D Minor)

アルトゥール・ロジンスキー指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1954年6月27~7月11日録音(Artur Rodzinski:Wiener Staatsoper Orchester Recorded on June 27-July 11, 1954)ロジンスキーは1943年にニューヨーク・フィルの音楽監督というポジションを手に入れながらも、コンサート・マスターも含めて「血の粛清」を行ったために1947年に首になっています。 しかし、ニューヨークを首になったあと、すぐにシカゴ響の音楽監...

[2025-01-02]・・・シューベルト:4つの即興曲 D.935 No.2(Schubert:Four Impromptus, D935 [2.Allegretto, a Flat Major])

(P)クリフォード・カーゾン 1952年12月9日~11日録音(Clifford Curzon:Recorded on December 9-11, 1952)カーゾンと言えばセルが認めた数少ないピアニストとして有名です。録音嫌いで有名で、若い時代に残した録音の多くも破棄してしまったというエピソードは有名です。 演奏の途中で指が滑って隣の鍵盤に触れてしまうことを防ぐために、鍵盤をヤスリで削ってい...

[2024-12-30]・・・シューベルト:4つの即興曲 D.935 No.1(Schubert:Four Impromptus, D935 [1.Allegro Moderato, F Minor])

(P)クリフォード・カーゾン 1952年12月9日~11日録音(Clifford Curzon:Recorded on December 9-11, 1952)カーゾンと言えばセルが認めた数少ないピアニストとして有名です。録音嫌いで有名で、若い時代に残した録音の多くも破棄してしまったというエピソードは有名です。 演奏の途中で指が滑って隣の鍵盤に触れてしまうことを防ぐために、鍵盤をヤスリで削ってい...

[2024-12-28]・・・ワーグナー:「ワルキューレ」魔の炎の音楽(Wagner:Magic Fire Music from "Die Walkure")

アルトゥール・ロジンスキー指揮 ロイヤル・フィルハーモニ管弦楽団 1955年4月4日録音(Artur Rodzinski:Royal Philharmonic Orchestra Recorded on April, 1955)1955年の4月ロジンスキーは集中的にワーグナーの管弦楽曲を録音しています。 ワーグナー:ワルキューレ」ワルキューレの騎行 ワーグナー:「神々の黄昏」ジークフリートの葬送 ワーグナー:「神々の黄昏」夜明けとジークフリートの旅...

[2024-12-24]・・・ベートーベン:ヴァイオリンソナタ第5番 へ長調 Op.24 「スプリング」(Beethoven:Violin Sonata No.5 in F major, Op.24 "Spring")

(Vn)ミッシャ・エルマン:(P)ジョセフ・シーガー 1955年録音(Mischa Elman:Joseph Seger Recorded on 1955)スプリングにしても、クロイツェルにしても、これほど曲線で造形した演奏は他にはないでしょう。おそらく、こういうベートーベンを拒否する人も少なくないでしょうが、逆に面白いと手をたたく人も少なくないでしょう。 おそらく、そのあたりの価値観の違い...

[2024-12-21]・・・ショパン:2つのワルツ Op.69(遺作:第9番・第10番)&3つのワルツ Op.70(遺作:第11番~第13番))&ワルツ ホ短調(遺作:第14番)(Chopin:Waltzes, Op.69&Waltzes, Op.70&Waltzes, Op.0Posth)

(P)ギオマール・ノヴァエス:1953年発行(Guiomar Novaes:Published in 1953)ギオマール・ノヴァエスはかなりまとまった数のショパン作品を録音しています。この時代を考えれば(今の時代も同じかも)当然と言えば当然なのかもしれませんが、やはり聞き手にとっては嬉しい事実です。 ノヴァエスは「ブラジルの偉大なピアニスト」...

[2024-12-17]・・・ハイドン:弦楽四重奏曲 ニ長調, Op.33, No.6 Hob.3:42(Haydn:String Quartet No.33 in D major, Op.33, No.6, Hob.3:42)

プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年10月7日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 7, 1932)プロ・アルテ弦楽四重奏団は今も活動を続けています。しかし、ここで紹介しているハイドンの録音は1930年代に行われたものです。 これは考えてみればすごいことです。当然のことながら1930年代にハイドンの録音を行ったメンバーが今も存命で活動を...

[2024-12-13]・・・ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第9番 イ長調, Op.47「クロイツェル」(Beethoven:Violin Sonata No.9 in A major, Op.47 "Kreutzer")

(Vn)ミッシャ・エルマン:(P)ジョセフ・シーガー 1955年録音(Mischa Elman:Joseph Seger Recorded on 1955)スプリングにしても、クロイツェルにしても、これほど曲線で造形した演奏は他にはないでしょう。おそらく、こういうベートーベンを拒否する人も少なくないでしょうが、逆に面白いと手をたたく人も少なくないでしょう。 おそらく、そのあたりの価値観の違い...

[2024-12-10]・・・ショパン:ワルツ 変イ長調, Op.42(第5番)&ショパン:3つのワルツ, Op.64 (第6番~第8番)(Chopin:Waltzes, Op.42&Waltzes No.6, Op.64)

(P)ギオマール・ノヴァエス:1953年発行(Guiomar Novaes:Published in 1953)ギオマール・ノヴァエスはかなりまとまった数のショパン作品を録音しています。この時代を考えれば(今の時代も同じかも)当然と言えば当然なのかもしれませんが、やはり聞き手にとっては嬉しい事実です。 ノヴァエスは「ブラジルの偉大なピアニスト」...

前のページ/次のページ

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)