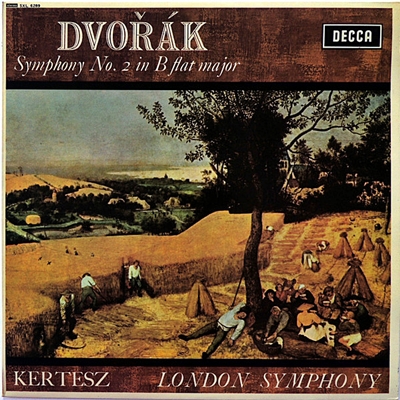

Home|ケルテス(Istvan Kertesz)|ドヴォルザーク:交響曲第2番 変ロ長調 作品4

ドヴォルザーク:交響曲第2番 変ロ長調 作品4

イシュトヴァン・ケルテス指揮 ロンドン交響楽団 1965年11月21日~12月~3日録音

Dvorak:Symphony No.2 in B-flat major, Op.4 (B.12) [1.Allegro con moto]

Dvorak:Symphony No.2 in B-flat major, Op.4 (B.12) [2.Poco adagio]

Dvorak:Symphony No.2 in B-flat major, Op.4 (B.12) [3.Scherzo: Allegro con brio]

Dvorak:Symphony No.2 in B-flat major, Op.4 (B.12) [4.Finale: Allegro con fuoco]

憧れの女性に対するドヴォルザークのあふれる思いが詰め込まれた交響曲

驚くべき速筆なのですが、さらに驚かされるのは第1番の交響曲でさえ演奏時間が50分をこえる「大作」であったのに、それに続くこの「第2番」の交響曲はそれをも上回る「大作」であったと言うことです。

1865年と言えば未だブルックナーの交響曲も世に現れていない時期です。ちなみに、ブルックナーの第1番交響曲は1866年に完成しブルックナー自身の指揮で1688年に初演されています。

シューベルトのハ長調シンフォニーはシューマンによって再発見され、1839年にメンデルスゾーンが初演を行っていますから既に世に知られるようにはなっていました。

しかし、繰り返しを省いても演奏時間が50分をこえるその交響曲に対してシューマンが「天国的な長さ」と評したは、その交響曲のスケールが古典派から初期ロマン派の尺度に合わせれば規格外の存在であったことを示唆しています。

その事を踏まえれば、ドヴォルザークが交響曲というジャンルの第1歩において、何故にその様な「規格外」の作品を書いたのかは、不思議と言えば不思議な話です。

確かに、第1番の交響曲に関しては「作曲コンクール」に提出するという目的があったようです。

しかし、この第2番の交響曲に関してはその様な明確な動機はどこにも見いだせず、当然の事ながらそれが演奏される見込みなどは全くなかったのです。

音楽家というものは最初は「職人」でした。

それはモーツァルトに代表されるように、彼らは注文が入ることではじめて「作曲」という仕事に取りかかりました。モーツァルトがわずか36年の生涯であれほど膨大な作品を残したのは、彼が売れっ子の「職人」として膨大な「注文」をこなした結果でした。

しかし、ベートーベンの登場を契機として、音楽家は「職人」から「芸術家」に変化していきます。

芸術家の特徴は、たとえ注文がなくても、さらには演奏される見込みが全くなくても「芸術的感興」がわき上がれば「作曲」を行いますし、逆に「芸術的感興」がわき上がらなければ「注文」が入っても断ってしまうことです。

とは言え、注文を断ってばかりいると食っていけなくなりますから、たとえ気の乗らない仕事でも身過ぎ世過ぎのために引き受けざるを得ないのですが、それでも、そう言う「つまらない仕事」のために「自らの芸術的感興にしたがった創作活動」に費やす時間が削られることを嘆くのです。

そう言う意味で言えば、ドヴォルザークはロマン派の時代のど真ん中に生きた生粋の「芸術家肌」の音楽家だったように見えます。

ドヴォルザークと言えばいつも「新世界より」という民族色豊かな「通俗名曲(おかしな言葉ですが)」と結びつけられるので、どこか底の浅い音楽家のように見られるのですが、それは大きな誤りなのです。

ドヴォルザークという音楽家は、その音楽家としての第1歩を記したときから生粋の「芸術家」だったのです。

そうでなければ、演奏される見込みもない状態で、演奏時間が50分をこえるような交響曲を僅か半年ほどの間に2曲も生み出すことなどはあり得ないのです。

ドヴォルザークという人は稀代のメロディーメーカーでした。

そして、その天賦の才は何らかのきっかけが与えられれば一気にほとばしり出るのです。

この23才から24才にかけての時期に、彼の霊感にインスピレーションを与えたのは恋愛でした。

ドヴォルザークの音楽家としてのキャリアはチェコ歌劇場のオーケストラのヴィオラ奏者からスタートするのですが、その歌劇場の中にいた一人の女性に熱烈なる憧れを抱くのです。

残念ながらその恋愛は片思いに終わり、彼女は伯爵夫人となってしまうのですが、その代わりと言っては変なのですが、彼女の妹だったアンナを妻とすることになるのです。

ですから、この初期の2つの交響曲には、その様なドヴォルザークのあふれるような思いが注ぎ込まれているのです。

そして、その溢れる思いはおそらく一つの交響曲の中に押し込むことは不可能なほどに大きく、そして豊かだったのでしょう。

しかしながら、この時のドヴォルザークにはその溢れる思いを強固な形式の中に再構築するスキルは未だ不十分でした。

その事は、この交響曲の最終楽章を聞けばよく分かります。

まだ盛り込むことの出来なかった思いをどうしても詰め込みたかったという思いがそこからはにじみ出てきます。

それをもって整理し切れていないと批判することは容易いのですが、そこにこそドヴォルザークのメロディーメーカーとしての魅力があるようにも思えるのです。

多くの人はこの作品にワーグナーやリストの影響を指摘するのですが、私はそれよりも同じメロディーメーカーとしての資質を持つシューベルトとの近しさを強く感じてしまうのです。

ですから、この交響曲でも第2楽章の「Poco adagio」と記された美しい夜想曲風の音楽に魅せられます。

また第3楽章もベートーベンに倣ってか「Scherzo」となっているのですが、どちらかと言えば優雅なメヌエット的雰囲気を持っています。

確かに、彼はこの後ブラームスから「構築」する技を学んでいくのですが、それでも「歌う」事にこそドヴォルザークの魅力はあるのです。

なお、この交響曲は第1番の交響曲と違って、親切な友人が総譜を保管してくれていたおかげで紛失の危機を免れました。

そして、ドヴォルザークの名声が世界的にたかまることで初期のシンフォニーも演奏される可能性が出てくると、その友人は保管していた総譜をドヴォルザークに返却します。

時期的に見るとそれは第7番の交響曲を完成させ、次の第8番の交響曲に取りかかる前の時期でした。

そして、返却された総譜を見たドヴォルザークはそれが実際の演奏に供するにはあまりにも「冗長」にすぎると判断したようで、大幅なカットを伴う改訂作業を行います。

ですから、この交響曲には既に練達の技に達した後期のドヴォルザークの手が入っています。

それでも演奏時間は優に50分をこえますから、改訂前は1時間をこえる規模だったものと推測されます。

そして、その大きさこそが、そのまま「片思い」で終わった女性への思いの大きさと深さの反映だったのでしょう。

- 第1楽章:Allegro con moto

- 第2楽章:Poco adagio

- 第3楽章:Scherzo: Allegro con brio

- 第4楽章:Finale: Allegro con fuoco

リズム感の良さと造形の確かさが音楽に素晴らしい生命感を与えている

ドヴォルザークの交響曲と言えば第9番「新世界より」だけが飛び抜けて有名です。そして、美しい旋律のあふれている第8番とブラームス的な佇まいをみせる第7番がそれに続きます。それ以外の6番以前の交響曲と言うことになると、さて、知識としてそう言う作品があることは知っていても実際に聞いたことがあるという人は少ないのではないでしょうか。

実際、コンサートのプログラムにのることはほとんどありませんし、録音の数も7番以降の作品と較べると桁違いに少ないというのが実態です。

ただし、ヨーロッパではここまでひどい選別はされていないようで、とりわけ中欧の国々ではそれなりに6番以前の交響曲もコンサートのプログラムにのるんだよという話は聞いたことがあります。

少しばかり録音の歴史を調べてみたのですが、第9番はすでに1920年代に初録音があったようです。

第8番は1935年、第7番は1938年にそれぞれターリッヒとチェコフィルとのコンビで初録音されていますし、第6番の世界初録音は1938年のヴァツラフ・ターリヒ指揮(チェコ・フィルハーモニー管弦楽団)によるものらしいです。

ただし、5番以前の交響曲については初録音がいつであったのかはよく分かりませんでした。

と言うわけで、ドヴォルザークの交響曲の全容を多くの人にはじめて提示したのが、このケルテスとロンドン響による全集録音であったことは間違いありません。

ケルテスとロンドン響は以下のような順番でこの全集を完成させています。

- 交響曲第8番 ト長調 作品88(B.163):1963年2月22日~26日録音

- 交響曲第7番 ニ短調 作品70(B.141):1964年3月5日~6日録音

- 交響曲第5番 ヘ長調 作品76(B.54):1965年12月6日~10日録音

- 交響曲第6番 ニ長調 作品60(B.112):1965年12月6日~10日録音

- 交響曲第3番 変ホ長調 作品10(B.34):1966年10月11日~12日録音

- 交響曲第4番 ニ短調 作品13(B.41):1966年10月14日~17日録音

- 交響曲第9番 ホ短調 作品95(B.178)「新世界より」:1966年11月21日~12月3日録音

- 交響曲第2番 変ロ長調 作品4(B.12):1966年11月21日~12月3日録音

- 交響曲第1番 ハ短調 作品3(B.9) 「ズロニツェの鐘」:1966年12月1日~3日録音

最も有名な「新世界より」が随分後回しになっているのは、すでにウィーンフィルとの録音がカタログにあったからです。

あらためてケルテスの指揮による録音で初期、中期の作品を聞いてみると、「無視」されてしまうほどつまらない音楽ではないことはすぐに分かります。

そして、もう一つ面白いと思ったのは、6番以前の交響曲に関しては5番と6番、3番と4番、1番と2番を2曲ずつセットにして録音をしていることです。

これは、決して営業上の理由で、売れそうにもないマイナー作品をセットにしたというような下世話な理由ではありません。

そうではなくて、ドヴォルザークの初期の交響曲は、習作期としての1番と2番、世間で認められるために古典派やロマン派の交響曲の成果を積極的に取り入れた3番と4番、そして作曲家としてようやくにして認められることでボヘミアの民族的な色彩を色濃く打ち出した5番と6番というように区分されるからです。

その様なドヴォルザークの作曲家としての成長と発展を意識して全集を仕上げたところに、この録音にかけたケルテスの意欲が読み取れます。

ただし、誤解されやすいのですが、彼は決して「お国もの」としてドヴォルザークの交響曲に取り組んだわけではありません。

ケルテスはハンガリー出身の指揮者ですから、厳密に言えば民族的出自はマジャールです。日本人の感覚からすればこういう中欧圏の国々はどこも同じように見えてしまうのですが(^^;、チェコのドヴォルザークとは距離的にはお隣でも、その精神の愛用は随分と異なるのです。

ですから、何となく中欧圏の出身なので「お国もの」なのかと思ってしまうと、とんでもない勘違いを招いてしまいます。

だいたい、ハンガー出身の指揮者って、名前を数え上げるだけで一つのイメージが出来てしまうほどであり、そのイメージは牧歌的なボヘミアの風情とはほど遠いのです。

フリッツ・ライナー、ユージン・オーマンディ、ジョージ・セル、ゲオルグ・ショルティ・・・ですからね・・・。(^^;

ただし、ケルテスはそこまで独裁的でもなければ恐くもありません。

しかし、「民族的情緒」という実体不明のあやふやなものに寄りかかって、アンサンブルや造形の曖昧さを胡塗するような音楽とは遠く離れた位置にあります。たとえば、ドヴォルザークお得意の甘くロマンティックな旋律などはその甘さに引きずられることなく、実に伸びやかで清潔な佇まいを崩すことはありません。

しかし、それでも、ひたすら直線的で厳しい造形を目指した同郷の恐い先輩方とは違って、かなり思い切った曲線的な表情付けで濃厚な音楽を聞かせてくれる場面もあった人でした。セルにしても、ライナーにしても、彼らがこういう民族的な色彩が濃い音楽を取り上げると、その色合いを見事なまでに脱色をして国籍不明のコスモポリタンな音楽に仕立て上げてしまうのですが、そう言う生き方とは明らかに異なります。

それは、活動の本拠がアメリカかヨーロッパかと言うことが大きく影響しているのかも知れません。

しかしながら、弾むようなリズム感の良さと造形の確かさはマジャールの先輩方を彷彿とさせるものがあります。このあたりの勘の良さみたいなものはマジャールの血なのかもしれません。

確かに、ドヴォルザークの交響曲全集と言えば、このすぐ後にロヴィツキの全集なども出て唯一絶対というポジションはすぐに失ってしまうのですが、それでも録音のクオリティの高さとも相まって(録音エンジニアはDeccaのKenneth Wilkinsonです!!)、未だその価値は失っていないと断言できます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)