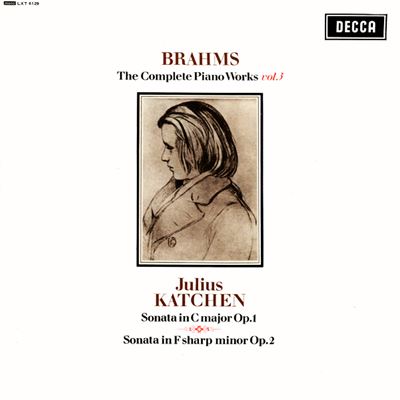

Home|カッチェン(Julius Katchen)|ブラームス:ピアノ・ソナタ第2番 嬰ヘ短調 Op.2

ブラームス:ピアノ・ソナタ第2番 嬰ヘ短調 Op.2

(P)ジュリアス・カッチェン 1964年10月1日~2日録音

Brahms:Piano Sonata No.2 in F Sharp minor, Op.2 [1.Allegro non troppo, ma energico]

Brahms:Piano Sonata No.2 in F Sharp minor, Op.2 [2.Andante con espressione]

Brahms:Piano Sonata No.2 in F Sharp minor, Op.2 [3.Scherzo: Allegro]

Brahms:Piano Sonata No.2 in F Sharp minor, Op.2 [4.Finale: Sostenuto?Allegro non troppo e rubato]

音楽はピアノの前で考えるだけでなく、人生を知ること

さらに言えば、ピアノ作品の王道も言うべきソナタは全て初期に集中していて、3曲のピアノ・ソナタは全て20歳までに書かれていて、その後そのジャンルに帰ってくることはありませんでした。

確かに、ベートーベンの芸術的後継者との自負を持っていたブラームスはベートーベンが頂をきわめたジャンルにおいては大いなる苦戦を強いられました。交響曲然り、弦楽四重奏曲然りです。しかし、何故かピアノ・ソナタにおいてはそう言う「勝負」を避けたような雰囲気が漂うのは私だけでしょうか。

しかしながら、その残された3曲のソナタを聞いてみると、そこには明らかにベートーベンからの強い影響を受けていることは一目瞭然です。

彼の作品番号1番であるピアノ・ソナタ第1番の出だしは「ハンマークラヴィーア・ソナタ」を思わせるような堂々とした響きで始まります。しかしながら、同時にそこには本質的にはロマン主義者であるブラームスならではの音楽がにじみ出ています。

それは、第2番のソナタにおいても、第3番のソナタにおいても同様です。

それは、私たちが「ブラームス」という名前を聞いて連想する要素がすでにはっきりと刻み込まれています。

確かに、そこにはベートーベンを思わせるような力強く、時には荒々しいほどのパワーを漲らせるかと思うと、音楽は急にファンタジックな様相を呈したりします。もちろん、ベートーベンのソナタにもその様な異なった要素は存在するのですが、それらは常にそう言う二つの異なった要素をつなぐ役割を果たすものが存在しています。

しかし、この若きブラームスの手になるソナタではその異なった要素がそのまま剥き出しの形で並べられているように感じる場面が多く存在します。

さらに言えば、全く新しい音楽が衝動的であるかのように顔を出したりすることもあります。

つまりは、そこにははち切れんばかりの青年期の激情がソナタ形式という枠を突き破るようにあふれ出しているのです。

第2番のソナタは成立順から言うと第1番のソナタよりも早く完成しています。

そして、男性的な力強さにあふれた第1番と較べると第2番のソナタは情熱的でありながらも基本的には女性的な(ジェンダーフリーが言われる今の時代には不適切な表現かもしれませんが^^;)雰囲気を身にまとっています。

ただし、音楽的な構造という点では第1楽章冒頭の主題が全ての楽章の主要主題と対関係を持って強い統一感を生み出しているという事は同じです。それは第3番のソナタでも同様であり、第1楽章冒頭のモットーが作品全体を統一するキイになっています。

つまりは、その様に構造としてはベートーベン的なのですが、その器に盛られているのはあくまでもブラームス的なのです。

とりわけ第3番のソナタでは、第2楽章にシュテルナウの「若い故意」の一節が書き記されています。

黄昏はせまり、月は光り輝く

そこに二つの心が、愛で結ばれて

互いによりそい、抱き合う

そして第4楽章には以下のようなシュテルナウの詩句が記されています。

ああ、もしどんなに木々がはやく枯れ、どんなに森がはやく裸になるのかをお前が知っているのなら

お前はこんなに冷淡でも冷酷でもないだろうが。

そしてやさしく私の顔を見てくれるだろうか!

これは明らかに恋の成就と喪失を歌っています。

そして、この第2楽章と第4楽章は他の3つの楽章よりははやく成立していたことが知られています。

そう言う意味では、このあまりにもブラームス的な音楽に残りの3つの楽章をまとわせてソナタにしたという感じなのかもしれません。

そして、このような強引なやり方を考えてみると、もしかしたらこの第3番のソナタはブラームスにとっては、ソナタという形式の終着駅だったのかもしれません。

ですから、最初の「逃げた」という表現は訂正する必要があるのかもしれません。

音楽はピアノの前で考えるだけでなく、人生を知ること

ブラームスのピアノ・ソナタというのは演奏される機会も録音される機会もそれほど多くはないようです。それは、その3曲全てが20歳までに書かれたがゆえに「若書きの作品」と思われるのに、それを効果的に演奏するのは意外と難しいようなのです。本質的には若きブラームスの激情が盛り込まれているにもかかわらず、それらがベートーベン的な構造と結びついているのです。

つまりは、そのどちらかに軸足を置いてしまうと、つまりは激情に身をゆだねればなんだか甘っちょろい音楽になってしまい、逆にベートーベンに軸足を置くと素っ気ない音楽になってしまうのです。

もちろん、それはこのソナタだけに限らず、ブラームスという音楽家の作品を演奏するときに常につきまとう問題点ではあります。

ただし、このソナタに関して言えば、若き日の作品ゆえにかなり激情的な部分を無視しにくいという事情は強いようです。それだけに、その激情に身をゆだねながらソナタとしての統一感を維持していくのはかなり難しい試練と言うことになるようなのです。

そして、そう言う難しいことをカッチチェンは見事に弾きこなしています。

ベートーベンのソナタを思わせるようなダイナミックで力強い響きから、子守歌を思わせるような叙情的な歌まで、その全てを完全に己の中に取り込んでもう一度再構築していくような知性がカッチェンにはあるのです。

そう、「知性」です。

そう言う意味では彼はホロヴィッツのようなピアニストとは対極にあるのかもしれません。

彼は唯一の弟子であったパスカル・ロジェに対して「ものを考えたり、本を読んだり、美術館で絵画を見たり、芸術、文学、哲学・・・色々なものを受け入れて視野を広げることも大事ですよ。」と常に語りかけ、「音楽はピアノの前で考えるだけでなく、人生を知ることでもあり、他人の心情に思いをはせることでもあるのだから」と言ってピアノから離れることをすすめました。

もっとも、パスカル・ロジェには技術的なことを指導する段階はすでに終えていましたが、それでもそのレベルから前に進むために何が必要なのかをこれほど明確に語った言葉はないでしょう。

そして、その様な姿勢がテクニックだけが持て囃されるアメリカの音楽的風土に嫌気がさしてパリに本拠を移した最大の理由なのかもしれません。

もちろん、「猫ほどの知性もない」と酷評されたホロヴィッツと較べてカッチェンが優れていると言いたいわけではありません。

音楽にはいろいろなアプローチが可能であり、そしてカッチェンはカッチェンにしか為し得ない音楽を紡ぎ出したと言うことです。ホロヴィッツもまた事情は同じです。

ただ、一つだけはっきりと言えることは、10本の指で全ての音符を正確に処理できるようになることは終着点ではなくてスタートラインだと言うことです。

そこから、どんな音楽を作り出していくかこそが問題であり、それを解決していく道筋は無数にあると言うことなのでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)