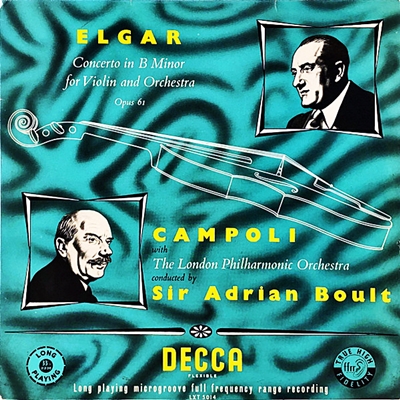

Home|アルフレード・カンポーリ(Alfredo Campoli)|エルガー:ヴァイオリン協奏曲 ロ短調, Op.61(Elgar:Violin Concerto in B minor, Op.61)

エルガー:ヴァイオリン協奏曲 ロ短調, Op.61(Elgar:Violin Concerto in B minor, Op.61)

(Vn)アルフレード・カンポーリ:サー・エードリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1954年10月28日~29日録音(Alfredo Campoli:(Con)Sir Adrian Boult The London Philharmonic Orchestra Recorded on October 28-29, 1954)

Elgar:Violin Concerto in B minor, Op.61 [1.Allegro]

Elgar:Violin Concerto in B minor, Op.61 [2.Andante]

Elgar:Violin Concerto in B minor, Op.61 [3.Allegro molto]

エルガー全盛期の長大なる協奏曲

まず何よりもその長大さです。エルガーはこの作品において、今まで誰も聞いたことがないほどに長く、そして感情表現の点においても非常に複雑きわまる作品をつくり出したのです。

この作品は20世紀の初頭に作曲されたものなのですが、明らかにそれよりも一昔前の世代の音楽のように聞こえます。

第1楽章は古典的な協奏的ソナタ形式を踏まえていて、尚かつこの上もなくロマンティックな音楽です。とりわけ第2楽章はそう言うロマンティシズムに溢れています。

しかし、終楽章ではヴァイオリンの超絶技巧が要求される作品であり、ダブル・ストップや急速なアルペッジョ、さらにエルガーが考案したと言われ「ピツィカート・トレモロ」なども駆使されています。実に多彩な表情を持った作品です。

面白いのは、この作品はクライスラーに献呈され、彼は初演もつとめたのですが、何故かクライスラーはこの作品を好まずに録音は残していません。

逆にこの作品を気に入り、事あるごとにコンサートのプログラムに載せ録音も残しているのがハイフェッツです。

ともに芸人魂を持つヴァイオリニストなのに、この違いはどこから来たのかと不思議に感じてしまいます。

また、この作品には「Aqui esta encerrada el alma de …..」という献辞が添えられていることも常に話題となります。日本語に直すと「ここに…..の魂が祀られている」とでもなるのでしょうが、祀られている人の名前が「…..」という謎の記号で伏せ字となっているのです。

この献辞に関しては、いろいろな人がいろいろな解釈を行っているのですが、エルガー自身が伏せ字にして、さらにはその事について何も語っていない以上真相は永遠に藪の中でしょう。

ただ、この作品全体に漂う、どこか陰鬱な雰囲気は第1次世界大戦を前にした社会全体の雰囲気が反映していることは間違いないでしょう。

ベルカント・ヴァイオリニスト

アルフレド・カンポリ。いつかどこかで取り上げた記憶はあったのですが、演奏家別の弦楽器奏者の一覧を確かめるとどこにも見当たりません。ということは、今まで一度も取り上げていなかったということでしょうか。Deecaの古いモノラル録音を聞きあさっているときに、久しぶりにこのカンポーリに出会ってそのことに気づきました。

しかし、とある方からカンポーリの録音が「フーベルマン」のリストに紛れ込んでいるという指摘をいただきました。・・・なるほど紛れ込んでいました。ということで、それを切っ掛けと言うことでカンポーリのDeeca録音を少しばかり取り上げていこうかと思います。

カンポーリといえば「ベルカント・ヴァイオリニスト」などと言われていたことが思い出されます。その彫琢された音色による官能的な歌いまわしは、カンポーリの持ち味でした。

ということで、彼の経歴などをざっと調べたのですが、日本語の情報量の少なさに驚きました。そこで、英語の情報なども四苦八苦しながら仕入れてざっとまとめてみました。

彼は、ローマのサンタ・チェチーリア音楽院でヴァイオリンを教えていた父と、声楽家だった母の間に生まれました。彼は、そんな家庭環境の中で5歳から父のもとでヴァイオリンを学び始め、11歳の時にロンドンに移住しました。

そして、13歳の時にロンドン音楽祭のヴァイオリン・コンクールで優勝しメアリー王女から賞を授与されたそうです。

階級社会のイギリスではそれは大きなステイタスになったものと思われます。

そして、1923年、17歳の時にロンドンのウィグモア・ホールでのリサイタルでプロとしてデビューし、その後は順調にキャリアを積み上げていきました。この辺りは早熟な天才にはよくある話です。

ところが、世界恐慌の影響を受けてイギリス経済が低迷し始めると、彼は一転して軽音楽の道に進み、自身のサロン・オーケストラを率いてラジオ放送などで名声を博すようになっていきます。

ここからがいよいよ他にはないカンポーリの世界です。

一般的に、クラシック音楽の聴衆というものは辛抱がいいものです。それと比べると軽音楽の聞き手はそこまで辛抱強くはありません。ぱっと聞いてそこに魅力を感じてもらわなければすぐに飽きられてしまいます。

軽音楽時代のカンポーリはラジオ放送だけでなく小規模な舞台に立つことにも積極的で、そういうスタンスが彼の人気をさらに高めることになりました。

そして、軽音楽の世界でしっかりとしたポジションを確立すると、少しずつクラシック音楽の世界にも戻っていったようで、1938年にはヘンリー・ウッド卿と共にプロムナード・コンサートに出演しています。しかし、あくまでもメインは軽音楽であり、クラシック音楽はそういうメインの活動の妨げにならない範囲だったようです。

第2次世界大戦がはじまるとイギリス軍や国内の工場労働者のためのコンサートを積極的に行うようになりました。最初は、カンポーリが敵国であるイタリア国籍だったためにあれこれ言われたみたいですが、彼の演奏はどこに行っても大好評でした。まさに軽音楽の世界で身につけた芸の為せるところだったのでしょう。またその熱心な活動によってそういう雑音もいつの間にか消えてなくなりました。

戦後になるとカンポーリは再びラジオでも活動を再開し、BBCのレギュラー番組にも1,000回以上も出演するようになります。

そして、いよいよクラシック音楽の世界に帰ってくることになります。

HMVやDECCAなどで録音活動も行うようになり、クラシック演奏家としてのカンポーリの名が広まっていくようになります。

1953年にはアメリカツアーを初めて行い、その活動の場はさらに広がっていきます。アメリカツアーの初日はジョージ・セル指揮のニューヨーク・フィルハーモニックをバックにラロのスペイン交響曲を演奏しました。セルを相手にアメリカデビューというのは怖すぎるのですが、聴衆には好評だったようで、その後は何回もメリカツアーを行うようになります。

ざっとこんな感じでしょうか。1991年まで存命だったようなのですが、1960年代以降はポツリポツリとしか録音は残っておらず、最後の四半世紀ほどは大好きなブリッジで余生を過ごしたのでしょうか。

そんなクラシック音楽の演奏家としてのカンポーリの魅力は何といっても、軽音楽時代に培った「聞かせ上手」ということに尽きるのでしょう。

しかし、その「聞かせ上手」は官能的でありながら聞き手に媚びるような「しな」みたいなものとは無縁でした。色気にはあふれていながら決して形を崩すことはなく、作品が持っている生命力をスポイルすことはありません。

しかし、クライスラーの小品集のようなソロ曲とは違って指揮者とオーケストラがいる協奏曲となると少しばかり雰囲気が異なるようです。

私の手元に今ある録音は以下の3つです。

- チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調, Op.35:アタウルフォ・アルヘンタ指揮 ロンドン交響楽団 1956年12月27日~28日録音

- ラロ:スペイン交響曲 ニ短調, Op21:エドゥアルド・ヴァン・ベイヌム指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1953年3月3日~4日録音

- エルガー:ヴァイオリン協奏曲 ロ短調, Op.61:サー・エードリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1954年10月28日~29日録音

例えば、ボールトのような指揮者を相手にしたときは「形を崩さない」という面がより強く出るようで、「芸術」としてのクラシック音楽を築け上げようという気持ちを共有していたようです。

エルガーの協奏曲などはそういう姿がはっきりと刻み込まれていて、言ってみれば「芸術家」でありたいという思いが強く感じ取れます。それとも、いろいろお世話になったイギリスへのリスペクトのあらわれだったのでしょうか。

それから、怖いセルを相手にした「スペイン交響曲」なんかでは自由に振る舞える余地はほとんどなかったようです。

しかし、ベイヌムと録音した「スペイン交響曲」などになると、まさに「ベルカント・ヴァイオリニスト」と言われたカンポーリならではの色気にあふれていて、妖艶な歌いまわしが存分に楽しめます。アルヘンタと録音したチャイコフスキーの協奏曲なんかも同様です。

確かに、ボールトとのエルガーのヴァイオリン協奏曲などは自然なたたずまいと香りの高さ前面に出ていて、それは疑いもなく立派な音楽になっていることは事実です。否定しません。

しかしながら、個人的には「芸人カンポーリ」らしさにあふれたスペイン交響曲やチャイコフスキーの協奏曲のような演奏に心惹かれます。今となっては絶対に聞くことができない!!、それこそが歴史的録音を聞く大きな喜びだからです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2025-05-17:安達

- 早速カンポーリありがとうございます。

エルガー、mp3をスマホに落として早速聴きました。とても甘くてよかったです。

硬派のシゲティ、コーガン、そして真逆の甘く歌いまくる?カンポーリも大好きです。

カンポーリのエルガーも持っていたかなと、レコード探したら、エースクラブのを持っていました。レコードで聴き直しています!

赤とんぼも聴き直しました!

クラシック喫茶ムジークにカンポーリ、エルガーのレコードを持ち込み、今聴いています。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)