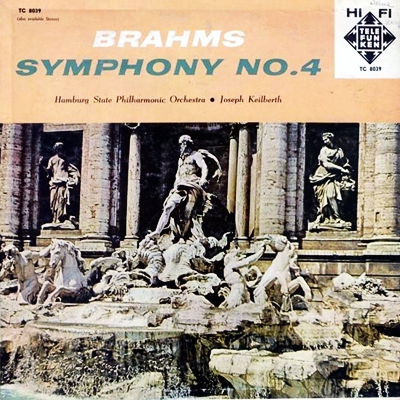

Home|カイルベルト(Joseph Keilberth)|ブラームス:交響曲第4番 ホ短調, Op.98(Brahms:Symphony No.4 in E minor, Op.98)

ブラームス:交響曲第4番 ホ短調, Op.98(Brahms:Symphony No.4 in E minor, Op.98)

ヨーゼフ・カイルベルト指揮 ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽楽団 1960年録音(Joseph Keilberth:Hamburg Philharmonic Orchestra Recorded on 1960)

Brahms:Symphony No.4 in E minor, Op.98 [1.Allegro non troppo]

Brahms:Symphony No.4 in E minor, Op.98 [2.Andante moderato]

Brahms:Symphony No.4 in E minor, Op.98 [3.Allegro giocoso]

Brahms:Symphony No.4 in E minor, Op.98 [4.Allegro energico e passionato]

とんでもない「へそ曲がり」の作品

この第4番の交響曲はそういう世評にたいするブラームスの一つの解答だったといえます。

形式的には「時代遅れ」どころか「時代錯誤」ともいうべき古い衣装をまとっています。とりわけ最終楽章に用いられた「パッサカリア」という形式はバッハのころでさえ「時代遅れ」であった形式です。

それは、反論と言うよりは、もう「開き直り」と言うべきものでした。

しかし、それは同時に、ファッションのように形式だけは新しいものを追い求めながら、肝腎の中身は全く空疎な作品ばかりが生み出され、もてはやされることへの痛烈な皮肉でもあったはずです。

この第4番の交響曲は、どの部分を取り上げても見事なまでにロマン派的なシンフォニーとして完成しています。

冒頭の数小節を聞くだけで老境をむかえたブラームスの深いため息が伝わってきます。第2楽章の中間部で突然に光が射し込んでくるような長調への転調は何度聞いても感動的です。そして最終楽章にとりわけ深くにじみ出す諦念の苦さ!!

それでいながら身にまとった衣装(形式)はとことん古めかしいのです。

新しい形式ばかりを追い求めていた当時の音楽家たちはどのような思いでこの作品を聞いたでしょうか?

控えめではあっても納得できない自分への批判に対する、これほどまでに鮮やかな反論はそうあるものではありません。

- 第1楽章 Allegro non troppo ソナタ形式。

冒頭の秋の枯れ葉が舞い落ちるような第1主題は一度聞くと絶対に忘れることのない素晴らしい旋律です。 - 第2楽章 Andante moderato 展開部を欠いたソナタ形式

- 第3楽章 Allegro giocoso ソナタ形式

ライアングルやティンパニも活躍するスケルツォ楽章壮大に盛り上がる音楽は初演時にはアンコールが要求されてすぐにもう一度演奏されたというエピソードものっています。 - 第4楽章 Allegro energico e passionato パッサカリア

管楽器で提示される8小節の主題をもとに30の変奏とコーダで組み立てられています。

これを見逃していたとは…

カイルベルトと言えば「質実剛健にして武骨と言っていいほどの音楽づくり」という言葉が思い浮かぶので、ずいぶん古い人のように思えていました。しかし、振り返ってみればカラヤンと同年生まれで、1965年と1966年には単身で来日してN響の指揮台に立っています。私が思い込んでいたほどに「古い人」ではなったのですね。

そんなカイルベルトの経歴を見てみればバンベルク響との関係が大きな比重を占めています。

バンベルク響のことを語る上で第2次大戦後の「ドイツ人追放」のことは切り離すことはできません。特にチェコでは1945年から1947年にかけてチェコスロバキア国籍のドイツ人およそ260万人が追放されました。

バンベルク響の前身は1940年にドイツ系住民によってプラハで結成されたドイツ・フィルハーモニー管弦楽団でした。当然のことながら、そのオーケストラは「ドイツ人追放」によって空中分解してしまうのですが、やがてドイツに流れ着いた団員が集まってオーケストラを結成します。

それがバンベルク響でした。

ですから、バンベルク響といえば「難民オーケストラ」だとよく言われます。

そして、そのバンベルク響を生涯にわたって面倒を見続けたのがカイルベルトでした。確かに、ドイツ・フィルハーモニー管弦楽団の結成時にフルトヴェングラーの推薦で首席指揮者を引き受けたことも理由の一つでしょうが、それ以上に深い思い入れがあったのでしょう。

1949年にカイルベルトは首席指揮者を引き受け、1968年に舞台で倒れて亡くなるまで面倒を見つづけました。

それだけに、1968年にバンベルク響と来日してくれたことは日本の聴衆にとっては幸いだったと言えるでしょう。

そんなカイルベルトがスタジオ録音で残してくれたブラームスの交響曲は以下の通りです。

- ブラームス:交響曲第1番 ハ短調, Op.68 ヨーゼフ・カイルベルト指揮 ベルリン・フィルハーモニ管弦楽団 1951年録音

- ブラームス:交響曲第2番 ニ長調, Op.73 ヨーゼフ・カイルベルト指揮 ベルリン・フィルハーモニ管弦楽団 1962年録音

- ブラームス:交響曲第3番 ヘ長調, Op.90 ヨーゼフ・カイルベルト指揮 バンベルク交響楽団 1963年録音

- ブラームス:交響曲第4番 ホ短調, Op.98 ヨーゼフ・カイルベルト指揮 ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽楽団 1960年録音

モーツァルトの交響曲ではすべてバンベルク響と録音していたのですが、ブラームスに関してはベルリン・フィルが大きな位置を占めています。実際、演奏会ではベルリン・フィルとも密接な関係を築いていたようですし、ドイツの国民オペラと言うべき「魔弾の射手」の全曲録音もベルリン・フィルとのコンビでした。

しかし、面白いのは同じベルリン・フィルとの録音でも1番と2番ではずいぶんと景色が異なる事です。もっとも、1番だけは1951年のモノラル録音なので同列に論じてはいけないのかもしれませんが、それを考慮に入れてもたたずまいがずいぶんと異なります。

1番のほうはいかにもドイツの田舎オケらしい「質実剛健にして武骨」なブラームスに仕上がっているのですが、2番のほうは造形が確かなだけでなく、絶妙なフレージングによる表情付けと、それをさらに引き立てる素晴らしい音色が聞くものを魅了します。そして、思わず私の脳裏を横切ったのは、フルトヴェングラーが指揮したベルリンフィルというのは本当はこういう響きだったのではないかという思いでした。

フルトヴェングラーという人は「録音」という行為にとことん否定的で、そのためもあって音質的には非常に貧しいものしか残っていません。まだしもと思えるのは最後の録音となった「トリスタンとイゾルデ」くらいでしょうか。

それだけに、カイルベルトとベルリンフィルによるブラームスの2番を聞くとき、思わずそういう妄想を抱いてしまうのです。

そして、ベルリン・フィルとの2番を聞いてしまうと、バンベルク響の3番も、ハンブルク・フィルの4番も、いささか色あせて聞こえてしまいます。

もちろん、悪い演奏とは思いません。

歌わせ上手なカイルベルトの要求にこたえて、歌うべきところは美しく歌いあげています。しかし、ベルリンフィルの2番を聞いた後ではその響きにどうしても不満が残ります。もちろん、ドイツの地方オケならではの魅力にあふれていることは認めますが、あの響きを聞いてしまうと贅沢な要求であることはわかっていながらも、ついそのようなことを思ってしまうのです。

おそらく、実演で聞けば十二分に楽しめることでしょうし、後のカラヤン統治下ですっかり面変わりしたベルリンフィルよりはよほど興味を惹かれる演奏なのかもしれません。

それにしても、これほど興味深い録音を今まで見逃していたことに、我ながらあきれてしまいました。その欠落を指摘いただいた方には心より感謝したいと思います。

それから、最後に蛇足ですが、あれこれ思い浮かべてみると、カイルベルトベルリンフィルによる第2番は、もしかしたらこの作品のベストの一つと言っていいのかもしれないと思い当たりました。かえすがえすも、ご指摘いただいた方に感謝です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2025-05-17:ジェネシス

- 宇野功芳、中野雄、福島章恭、共著によるCD名盤記が有ります。

その中のカイルベルト欄でバンベルク響との最後の来日公演でのエロイカとこの曲が超が付く熱い名演だったと御三方が口を揃えて絶賛しておられます。CD化されているのか何処かに音源が有るのか不明です、出来ればユングさん探していただければ。

バンベルクのブラームスと言えば、私にはカイルベルトよりもシュタインの印象が強いんですよ。ベルリン.フィル、バンベルク響、ミュンヘン.フィル、バイエルン放響、北ドイツ放響、といったコンサートオーケストラと違って劇場付ですから別の味わいを感じ取っても良いんじゃないかなぁと思います。何といっても、あのブラームスの御父君がコントラバスを弾いていたオーケストラですもの。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)