Home|リヒター(Karl Richter)|J.S.バッハ:クリスマス・オラトリオ 第2部 降誕節第2祝日用「この地に野宿して」

J.S.バッハ:クリスマス・オラトリオ 第2部 降誕節第2祝日用「この地に野宿して」

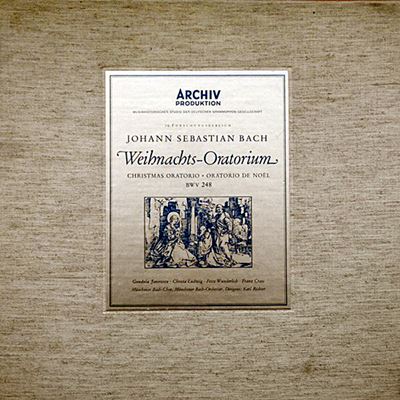

カール・リヒター指揮 ミュンヘン・バッハ管弦楽団・合唱団 (S)グンドゥラ・ヤノヴィッツ (A)クリスタ・ルートヴィヒ (T)フリッツ・ヴンダーリヒ (Bass)フランツ・クラス 1965年2月、3月&6月録音

J.S.Bach:Christmas Oratorio, BWV 248 [Part2:1.Sinfonia]

J.S.Bach:Christmas Oratorio, BWV 248 [Part2:2.Recitativo (Evangelist) - Und es waren Hirten in derselben Gegend]

J.S.Bach:Christmas Oratorio, BWV 248 [Part2:3.Choral - Brich an, o schones Morgenlicht]

J.S.Bach:Christmas Oratorio, BWV 248 [Part2:4.Recitativo (Evangelist, Engel) - Und der Engen sprach zu ihnen]

J.S.Bach:Christmas Oratorio, BWV 248 [Part2:5.Recitativo (Basso) - Was Gott dem Abraham verheissen]

J.S.Bach:Christmas Oratorio, BWV 248 [Part2:6.Aria (Tenor) - Frohe Hirten, eilt, ach eilet]

J.S.Bach:Christmas Oratorio, BWV 248 [Part2:7.Recitativo (Evangelist) - Und das habt zum Zeichen]

J.S.Bach:Christmas Oratorio, BWV 248 [Part2:8.Choral - Schaut hin, dort liegt im finstern Stall]

J.S.Bach:Christmas Oratorio, BWV 248 [Part2:9.Recitativo (Basso) - So geht denn hin]

J.S.Bach:Christmas Oratorio, BWV 248 [Part2:10.Aria (Alto) - Schlafe, mein Liebster, geniesse der Ruh]

J.S.Bach:Christmas Oratorio, BWV 248 [Part2:11.Recitativo (Evangelist) - Und alsobald war da bei dem Engel]

J.S.Bach:Christmas Oratorio, BWV 248 [Part2:12.Coro - Ehre sei Gott in der Hohe]

J.S.Bach:Christmas Oratorio, BWV 248 [Part2:13.Recitativo (Basso) - So recht, ihr Engel, jauchzt und singet]

J.S.Bach:Christmas Oratorio, BWV 248 [Part2:14.Choral - Wir singen dir in deinem Heer]

実質的には6つの教会カンタータを一つにまとめたもの

実際、この作品の初演においても全体を通して演奏するのではなくて、1734年のクリスマスの日から翌年の1月6日にかけて6回に分けて演奏されています。

- 第1部 降誕節第1祝日用「いざ祝え、この良き日を」:1734年12月25日初演

- 第2部 降誕節第2祝日用「この地に野宿して」:1734年12月26日初演

- 第3部 降誕節第3祝日用「天の統治者よ、この歌声を聞け」:1734年12月27日初演

- 第4部 イエス御名の祝日「感動と賛美にひれふさん」:1735年1月1日初演

- 第5部 新年第1日曜日「神にみ栄えあれ」:1735年1月2日初演

- 第6部 顕現節「主よ、おごれる敵の迫り来る時」:1735年1月6日初演

オラトリオというタイトルはついていても、全体として一つのストーリーを持っているわけではないので、このスタイルが本来のものと言えるようです。

第2部 降誕節第2祝日用「この地に野宿して」

パストラル・シンフォニーと呼ばれる序曲を持つこの第2部は、羊飼いたちの前に天使が現れて救世主の誕生が告げる場面が描かれます。

- 第10曲 シンフォニア

「パストラル・シンフォニー」と言われるようにオーボエの音色がいかにも牧歌的な雰囲気を演出します・ - 第11曲 レチタティーヴォ「このあたりに羊飼いがおりて」

テノールが「さてこの辺りに羊飼い達が羊らと共に野宿しており、その群の夜の見張りをしていた。すると、主の使いが彼らに近づき、主の栄光が彼らを照らしたので、彼らはひどく恐れた」と、羊飼いたちの前に天使が現れた情景が歌われます。 - 第12曲 コラール「差し出でよ、汝美わしき朝の光よ」

「差し出でよ、おお美しき朝の光よ、そして天空に暁をもたらせ」と歌い出されるコラール。 - 第13曲 レチタティーヴォ「御使彼らに言う」

テノールとソプラノによって「すると天使が彼らに言った。恐れるな、さあ、私はお前達に大いなる喜びを告げる」と歌われ、天使が御子の誕生を告げます。 - 第14曲 レチタティーヴォ「神いにしえの日アブラハムに約し給いしことの」

バスが「神がアブラハムに約束したことが、成就したと今神より羊飼い達に告げさせよ」と歌い、主の誓いが羊飼いたちに示されたことを語ります。 - 第15曲 アリア「喜べる羊飼いらよ、急げ、とく急ぎて行けや」

テノールが「喜べる羊飼い達よ、急げ、さあ急げ、いつまでもためらわずに急いで、優しき幼な子を見に行け」と羊飼いたちの喜びを歌います。 - 第16曲 レチタティーヴォ「かつその徴として」

テノールがフルートの助奏に乗って「またそのしるしとして、お前たちは嬰児が布にくるまれて飼馬槽の中に寝ているのを見るであろう」という天使の説明を歌います。 - 第17曲 コラール「かの暗き畜舎に伏す者」

「ごらん!彼はその暗き馬小屋にて眠る」と歌い出されるコラール。 - 第18曲 レチタティーヴォ「さらば行けかし」

バスが「さあ行け、羊飼い達よ、行っ奇蹟を見るがいい」と羊飼いたちに呼びかけます。 - 第19曲 アリア「眠りたまえ、わが尊びまつる者、安けき憩いを楽しみ」

アルト独唱による有名な子守歌です。オーボエと弦によるたっぷりとした前奏に続けて「眠れや、わが最愛する者、しかして安逸に耽れ、燃え上がれる思いの誘うままに従え」と歌い出されます。 - 第20曲 レチタティーヴォ「するとたちまち御使のもとに」

テノールが「するとたちまち御使のもとに多くの天の軍勢が現われ、神を讃美して言った」と天の軍勢の出現を語ります。 - 第21曲 合唱「いと高き所には神に栄光あれ」

合唱によって「いと高き所には神に栄光あれ」と神への賛美が歌われます。 - 第22曲 レチタティーヴォ「その調べもて、汝ら御使よ、歓呼して歌えかし」

バスが「さらば御使よ、喜び歌え、今日私たちのために予言が見事に成就したことに」と喜びを歌います。 - 第23曲 コラール「われらは汝の軍勢に交りて歌いまつらん」

「私たちはあなたの軍勢に入って歌おう、力の限り讃美と栄光を」と歌い出されるコラール。

リヒターにしては明るく祝典的な雰囲気が漂う演奏に仕上がっている。

リヒターのバッハと言えば真っ先に思い浮かぶのは1957年に録音された「マタイ受難曲」です。そこでのリヒターはこの上もない厳格さで厳しく、峻烈なバッハの姿を描き出しました。そして、そう言うバッハの姿はそれに続く「ロ短調ミサ」でも変わることはありませんでした。そして、そう言うバッハの姿は管弦楽組曲のような作品でも変わることはなく、鋭い響きで輪郭線がクッキリと浮かび上がらせていくリヒターのスタイルによって「バッハとは厳しいものだ」という刷り込みが出来上がってしまったのでした。私がオリジナル楽器による演奏にどうしてもなじめなかったのは、このような刷り込みが原因だったのかもしれません。あの青白く病気のような響きで弱々しく演奏されるバッハには最後まで納得することができませんでした。

そして、そこまで彼の演奏が私を惹きつけた背景には何時までも無名時代の良き意味でのアマチュア精神が息づいていたからかもしれません。そこには、常にある種のひたむきさと清冽さが感じられたからです。

しかし、この65年に録音された「クリスマス・オラトリオ」はそう言うかつてのリヒターの演奏とは少しばかり異なった雰囲気が漂っているように聞こえます。

もちろん、キリストの受難を題材とした「マタイ」と、キリストの誕生を題材とした「クリスマス・オラトリオ」では同じ雰囲気になるはずはありません。片方は悲劇であり、片方は祝典なのですから。しかしながら、キリスト教神学においては、キリストはこの世の中にもっとも力弱いものとして生まれました。その背景には、この世の中を救うのは力強きものではなくて、もっとも力弱きものだという考えがあります。第5部の最後に歌われる「確かにそのような心の部屋は、美しき王侯の間ではなく、暗き穴ぐらである。しかし、あなたの恵みの光がわずかに差し込むや否や、それは太陽に満たされたかと思われる」という歌詞はそう言うキリスト教の根っこにあるものをよくあらわしています。

さらに言えば、このバッハの作品を辿るだけでも、キリストの誕生は喜ばれるだけでなく、権力の地位にあるものを恐れさせたことも分かってくるのです。つまりは、キリストの誕生を描くクリスマス・オラトリオは必ずしも祝典一色の音楽ではないのです。ですから、そこにはリヒター流の厳しいバッハが入り込む余地はいくらでもあるように思うのですが、そう言うかつてのリヒターの姿は後退しています。

もちろん、それはいいとか悪いとか言う話ではなくて、おそらくは彼の中にあったアマチュア精神が次第にプロの音楽家としての立ち位置へと変わっていったことのあらわれかもしれません。ですから、かつての厳しさ一辺倒のバッハよりは、このような明るさに満ちたバッハの方を好む人がいても怪しむものではありません。

それからもう一つ、福音史家を担当したフリッツ・ヴンダーリヒについてふれておく必要があるでしょう。

振り返ってみれば、彼がそのキャリアの頂点とも言うべき次期に不幸な事故によって亡くなってから半世紀以上もの時間が経過してしまいました。しかし、今もなお彼を越えるリリック・テナーは現れていないとまで言われる伝説的な存在でもあります。そう言う伝説のテノールの最良の姿の一つがここに刻み込まれていたというのは、後世のものにとってはこの上もない幸運でした。

さらに言えば、ソプラノにはグンドゥラ・ヤノヴィッツ、アルトにはクリスタ・ルートヴィヒという、素晴らしいビッグネームが結集したという意味でも、これは貴重な記録と言えます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)