Home|更新履歴(リスニングルーム)

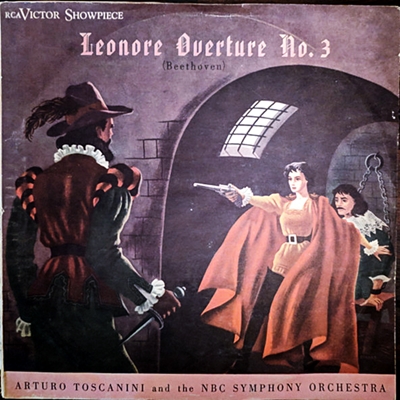

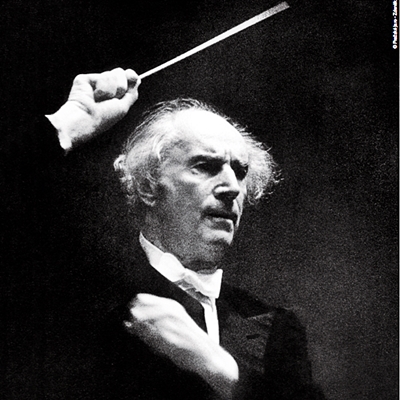

気づいてみると、ベートーベンの一連の序曲をあまりアップしていないことに気づきました。もっとも、序曲ならば一通り紹介しておいてもらえればそれで十分だという人も少なくないでしょう。しかし、マルケヴィチとラムルー管弦楽団による録音を聞きなおして紹...

パスカル弦楽四重奏団によるベートーベンの全集に対して「ラテン的な気質からベートーベンを眺めればどう映るかを私たちに提示している」と書きました。確かに、それは間違いではないのですが、最近になってその言葉に微妙な違和感を覚えるようになりました。...

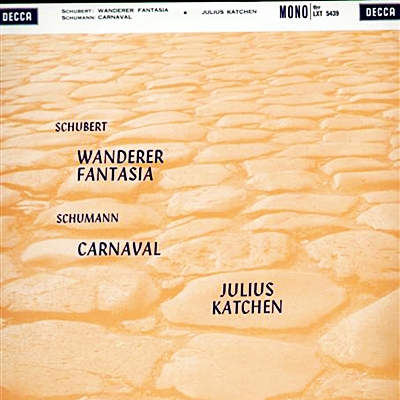

カッチェンは音楽的にはサラブレッドとも言うべき環境の中で育ちました。 一族の大部分が音楽の先生や演奏家であり、弁護士だった父もアマチュアの域を超えるほどのヴァイオリニストだったそうです。そんな環境の中で、ピアニストだった祖母がカッチェンに...

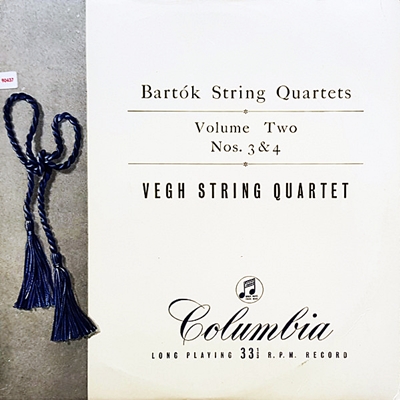

前にも書いたことなのですが、私が初めてシャンドル・ヴェーグという名前と出会ったのは、ザルツブルグを本拠地とするモーツァルテウム・カメラータ・アカデミカを指揮したモーツァルトの初期交響曲やディヴェルティメント、セレナーデ等の録音でした。さらに...

ぜひあの録音をアップしてほしいというリクエストのメールはよくいただきます。ただし、その要望の大部分にこたえられていません。 まあ、シンプルに手元に音源がないという場合もありますが、そこまで手が回らないという場合が大部分です。ということで、...

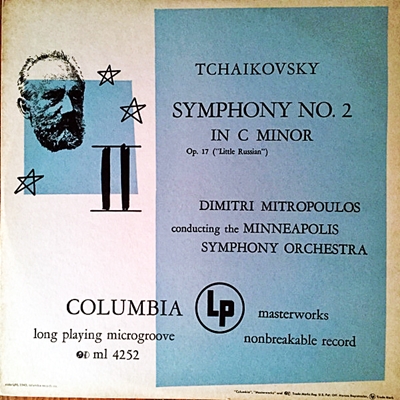

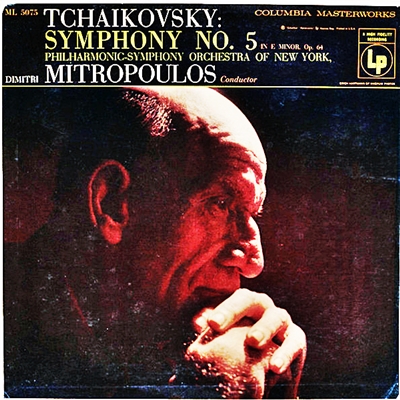

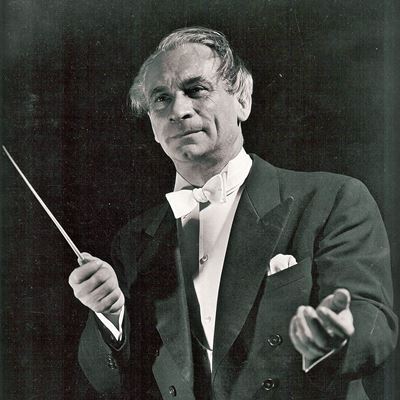

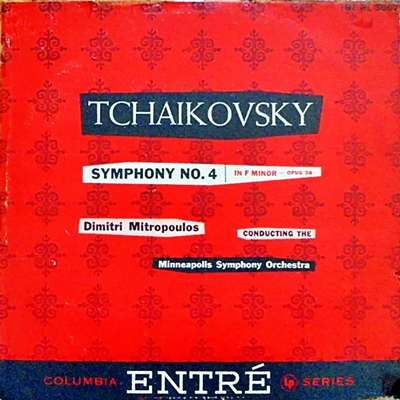

ミトロプーロスとチャイコフスキーという組み合わせはどう見ても相性が悪そうな気がします。しかし、調べてみると結構たくさんの録音を残しています。交響曲で言えば以下の4曲です。 チャイコフスキー:交響曲第2番 ハ短調 作品17 「小ロシア...

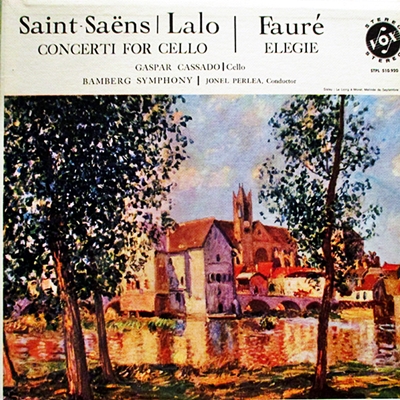

この録音のナヴァラは実に魅力的で、そのチェロの響きは聞くものをとらえて離しません。 比べるのもなんだかとは思うのですが、ハイドンとボッケリーニという全く同じ組み合わせでガスパール・カサドも相前後して録音していて、相前後してレコードがリリー...

気づいてみると、ベートーベンの一連の序曲をあまりアップしていないことに気づきました。もっとも、序曲ならば一通り紹介しておいてもらえればそれで十分だという人も少なくないでしょう。しかし、マルケヴィチとラムルー管弦楽団による録音を聞きなおして紹...

ぜひあの録音をアップしてほしいというリクエストのメールはよくいただきます。ただし、その要望の大部分にこたえられていません。 まあ、シンプルに手元に音源がないという場合もありますが、そこまで手が回らないという場合が大部分です。ということで、...

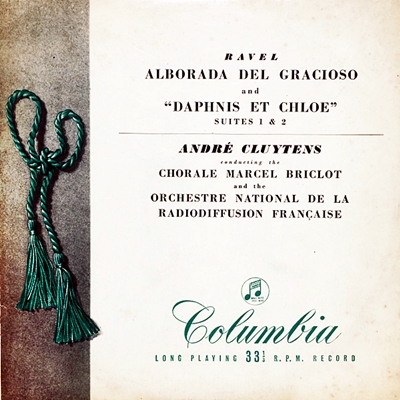

クリュイタンスのラヴェル録音と言えば61年から62年にかけてまとめて録音したものが思い浮かびます。あの録音は英コロンビアはが4枚セットの箱入りとして発売したのですが、この初期盤は音の素晴らしさもあって今ではとんでもない貴重品となっているよう...

前にも書いたことなのですが、私が初めてシャンドル・ヴェーグという名前と出会ったのは、ザルツブルグを本拠地とするモーツァルテウム・カメラータ・アカデミカを指揮したモーツァルトの初期交響曲やディヴェルティメント、セレナーデ等の録音でした。さらに...

ミトロプーロスとチャイコフスキーという組み合わせはどう見ても相性が悪そうな気がします。しかし、調べてみると結構たくさんの録音を残しています。交響曲で言えば以下の4曲です。 チャイコフスキー:交響曲第2番 ハ短調 作品17 「小ロシア...

この録音のナヴァラは実に魅力的で、そのチェロの響きは聞くものをとらえて離しません。 比べるのもなんだかとは思うのですが、ハイドンとボッケリーニという全く同じ組み合わせでガスパール・カサドも相前後して録音していて、相前後してレコードがリリー...

カッチェンは音楽的にはサラブレッドとも言うべき環境の中で育ちました。 一族の大部分が音楽の先生や演奏家であり、弁護士だった父もアマチュアの域を超えるほどのヴァイオリニストだったそうです。そんな環境の中で、ピアニストだった祖母がカッチェンに...

前にも書いたことなのですが、私が初めてシャンドル・ヴェーグという名前と出会ったのは、ザルツブルグを本拠地とするモーツァルテウム・カメラータ・アカデミカを指揮したモーツァルトの初期交響曲やディヴェルティメント、セレナーデ等の録音でした。さらに...

このシューベルトとフォーレの作品を初めて聞いたときには流石に驚かされました。もちろん、カサド編曲となっていて、さらには指揮者とオーケストラも録音クレジットに記されているのですから伴奏のピアノがオーケストラに置き換わっていることは分かっていま...

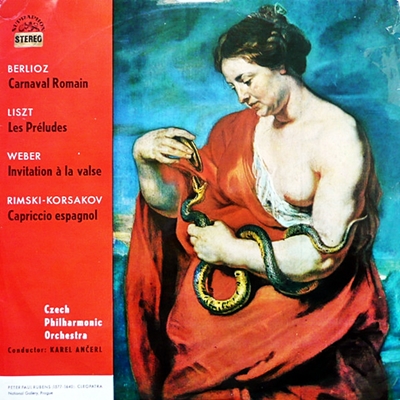

人の日常というのは変わらないものです。私の場合、オーディオのシステムをスイッチ・オンにして音楽を聞くのは殆ど朝のあれこれの作業(洗顔、風呂掃除、朝食、洗濯ものを干す、朝刊を読む・・・等など(^^;)が終わってからお昼過ぎまでの間です。 現...

この音源はアナログ・レコードからの板おこしなのですが、そのレコードはちょっとした曰くがあります。 と言っても大した話ではないのですが、随分と昔の話です。その頃はよく日本橋の中古レコード屋をめぐっていたのですが、今となっては記憶にも残ってい...

1934年と言えば、まさに「ヒンデミット事件」の渦中に録音されたと言うことになります。 そして、そう言う時代背景があったからでしょう、直線的な音楽作りにスタイルを変えつつあったエーリヒがここでは目一杯に曲線を多用して音楽作りをしています。...

前にも書いたことなのですが、私が初めてシャンドル・ヴェーグという名前と出会ったのは、ザルツブルグを本拠地とするモーツァルテウム・カメラータ・アカデミカを指揮したモーツァルトの初期交響曲やディヴェルティメント、セレナーデ等の録音でした。さらに...

ランドフスカは器楽奏者との共演はほとんど行わなかったようなのですが、その数少ない例外がこのメニューインとの共演です。 ここで紹介しているのは1944年12月20日のライブ録音です。 バッハ:ヴァイオリン・ソナタ第1番 ロ短調 ...

ハイフェッツと言えば、どうしても彼の卓越したテクニック、いわゆる「名人芸」という事を抜きに語ることは出来ません。しかし、彼の録音を聞き続けてみれば、その名人芸はあくまでも「手段」であって、決して名人芸をひけらかすことだけを目的としたような演...

クーベリックと言えば「中庸」と言うことがよく言われて、その評価に対しては微妙なところがあります。 しかし、こういう若い頃のフィルハーモニア管等との演奏を聞いてみると、そう言う雰囲気とは随分と異なる事に気づかされます。 クーベリックは...

人の日常というのは変わらないものです。私の場合、オーディオのシステムをスイッチ・オンにして音楽を聞くのは殆ど朝のあれこれの作業(洗顔、風呂掃除、朝食、洗濯ものを干す、朝刊を読む・・・等など(^^;)が終わってからお昼過ぎまでの間です。 現...

ランドフスカと言えば、バッハをロマン主義的歪曲から救い出した演奏家として認知されています。 それだけに、彼女が最晩年に録音した一連のモーツァルト演奏を聞いたときには驚いてしまいました。それは、「自由自在」と言う言葉では言い表せないほどに、...

前にも書いたことなのですが、私が初めてシャンドル・ヴェーグという名前と出会ったのは、ザルツブルグを本拠地とするモーツァルテウム・カメラータ・アカデミカを指揮したモーツァルトの初期交響曲やディヴェルティメント、セレナーデ等の録音でした。さらに...

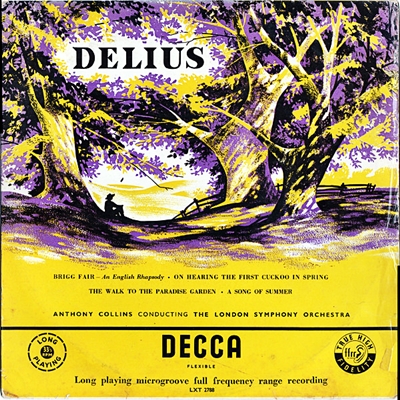

生粋のイギリス人指揮者というのは、なんだかイギリスの作曲家の作品を演奏し録音する事が一つの義務のようになっているように見えてしまいます。そして、なかにはビーチャムとディーリアスとか、ボールトとヴォーン・ウィリアムズのように、分かちがたく結び...

とんでもなく古い録音なのですが、実に興味深い録音であることは間違いありません。 殆ど雑音の中からかすかに音楽が聞き取れるレベルではあるのですが、それでもエーリヒ・クライバーという稀代の大指揮者の姿を知る上では本当に貴重な録音です。 ...

クーベリックと言えば「中庸」と言うことがよく言われて、その評価に対しては微妙なところがあります。 しかし、こういう若い頃のフィルハーモニア管等との演奏を聞いてみると、そう言う雰囲気とは随分と異なる事に気づかされます。 クーベリックは...

ミトロプーロスとチャイコフスキーという組み合わせはどう見ても相性が悪そうな気がします。しかし、調べてみると結構たくさんの録音を残しています。交響曲で言えば以下の4曲です。 チャイコフスキー:交響曲第2番 ハ短調 作品17 「小ロシア...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2024-03-27]・・・ベートーヴェン:劇音楽「エグモント」序曲, Op.84(Beethoven:Egmont, Op.84)

アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1939年11月18日録音(Arturo Toscanini:NBC Symphony Orchestra Recorded on November 18, 1939)気づいてみると、ベートーベンの一連の序曲をあまりアップしていないことに気づきました。もっとも、序曲ならば一通り紹介しておいてもらえればそれで十分だという人も少なくないでしょう。しかし、マルケヴィチとラムルー管弦楽団による録音を聞きなおして紹...

[2024-03-25]・・・モーツァルト:弦楽四重奏曲第2番 ニ長調 K.155/134a(Mozart:String Quartet No.2 in D major, K.155/134a)

パスカル弦楽四重奏団:1952年録音(Pascal String Quartet:Recorded on 1952)パスカル弦楽四重奏団によるベートーベンの全集に対して「ラテン的な気質からベートーベンを眺めればどう映るかを私たちに提示している」と書きました。確かに、それは間違いではないのですが、最近になってその言葉に微妙な違和感を覚えるようになりました。...

[2024-03-23]・・・ベートーヴェン:ディアベリ変奏曲, Op.120(Beethoven:Variations Diabelli in C major, Op.120)

(P)ジュリアス・カッチェン 1960年録音(Julius Katchen:Recorded on 1960)カッチェンは音楽的にはサラブレッドとも言うべき環境の中で育ちました。 一族の大部分が音楽の先生や演奏家であり、弁護士だった父もアマチュアの域を超えるほどのヴァイオリニストだったそうです。そんな環境の中で、ピアニストだった祖母がカッチェンに...

[2024-03-21]・・・バルトーク:弦楽四重奏曲第5番, Sz.102(Bartok:String Quartet No.5, Sz.102)

ヴェーグ弦楽四重奏団:1954年7月録音(Quatuor Vegh:Recorded on July, 1954)前にも書いたことなのですが、私が初めてシャンドル・ヴェーグという名前と出会ったのは、ザルツブルグを本拠地とするモーツァルテウム・カメラータ・アカデミカを指揮したモーツァルトの初期交響曲やディヴェルティメント、セレナーデ等の録音でした。さらに...

[2024-03-19]・・・パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ニ長調, Op.6(Paganini:Violin Concerto No.1 in D major, Op.6)

(Vn)ジノ・フランチェスカッティ:ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1950年1月15日録音(Zino Francescatti:(Con)Eugene Ormandy The Philadelphia Orchestra January 15, 1950)ぜひあの録音をアップしてほしいというリクエストのメールはよくいただきます。ただし、その要望の大部分にこたえられていません。 まあ、シンプルに手元に音源がないという場合もありますが、そこまで手が回らないという場合が大部分です。ということで、...

[2024-03-17]・・・チャイコフスキー:交響曲第2番 ハ短調 作品17 「小ロシア」(Tchaikovsky:Symphony No.2 in C minor Op.17 "Little Russian")

ディミトリ・ミトロプーロス指揮 ミネアポリス交響楽団 1946年3月10日~11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 10-11, 1946)ミトロプーロスとチャイコフスキーという組み合わせはどう見ても相性が悪そうな気がします。しかし、調べてみると結構たくさんの録音を残しています。交響曲で言えば以下の4曲です。 チャイコフスキー:交響曲第2番 ハ短調 作品17 「小ロシア...

[2024-03-15]・・・ハイドン:チェロ協奏曲第2番 ニ長調 Hob.VIIb:2(Haydn:Cello Concerto No.2 in D major, Hob.VIIb:2)

(Cello)アンドレ・ナヴァラ:ベルンハルト・パウムガルトナー指揮 ザルツブルク・モーツァルテウム・カメラータ・アカデミカ 1958年録音(Andre Navarra:(Con)Bernhard Paumgartner Camerata Academica des Mozarteums Salzburg Recorded on, 1958 )この録音のナヴァラは実に魅力的で、そのチェロの響きは聞くものをとらえて離しません。 比べるのもなんだかとは思うのですが、ハイドンとボッケリーニという全く同じ組み合わせでガスパール・カサドも相前後して録音していて、相前後してレコードがリリー...

[2024-03-13]・・・ベートーヴェン:「レオノーレ」序曲第3番, Op.72b(Beethoven:Leonora Overture No.3 in C major, Op.72b)

アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1945年6月1日録音(Arturo Toscanini:NBC Symphony Orchestra Recorded on June 1, 1945)気づいてみると、ベートーベンの一連の序曲をあまりアップしていないことに気づきました。もっとも、序曲ならば一通り紹介しておいてもらえればそれで十分だという人も少なくないでしょう。しかし、マルケヴィチとラムルー管弦楽団による録音を聞きなおして紹...

[2024-03-11]・・・ラロ:スペイン交響曲 ニ短調, Op21(Lalo:Symphonie espagnole, for violin and orchestra in D minor, Op. 21)

(Vn)ジノ・フランチェスカッティ:ディミトリ・ミトロプーロス指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1957年4月22日録音(Zino Francescatti:(Con)Dimitris Mitropoulos New York Philharmonic Recorded on April 22, 1957)ぜひあの録音をアップしてほしいというリクエストのメールはよくいただきます。ただし、その要望の大部分にこたえられていません。 まあ、シンプルに手元に音源がないという場合もありますが、そこまで手が回らないという場合が大部分です。ということで、...

[2024-03-09]・・・ラヴェル:「ダフニスとクロエ」組曲(Ravel:Daphnis et Chloe Suite No.1 & No.2)

アンドレ・クリュイタンス指揮 フランス国立放送管弦楽団 1953年6月22日~23日&25日録音(Andre Cluytens:Orchestre National de l'ORTF Recorded on June 22-23&25, 1953)クリュイタンスのラヴェル録音と言えば61年から62年にかけてまとめて録音したものが思い浮かびます。あの録音は英コロンビアはが4枚セットの箱入りとして発売したのですが、この初期盤は音の素晴らしさもあって今ではとんでもない貴重品となっているよう...

[2024-03-07]・・・バルトーク:弦楽四重奏曲第4番, Sz.91(Bartok:String Quartet No.4, Sz.91)

ヴェーグ弦楽四重奏団:1954年7月録音(Quatuor Vegh:Recorded on July, 1954)前にも書いたことなのですが、私が初めてシャンドル・ヴェーグという名前と出会ったのは、ザルツブルグを本拠地とするモーツァルテウム・カメラータ・アカデミカを指揮したモーツァルトの初期交響曲やディヴェルティメント、セレナーデ等の録音でした。さらに...

[2024-03-05]・・・チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調, Op.64(Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64)

ディミトリ・ミトロプーロス指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1954年3月27日録音(Dimitris Mitropoulos:New York Philharmonic Recorded on March 27, 1954)ミトロプーロスとチャイコフスキーという組み合わせはどう見ても相性が悪そうな気がします。しかし、調べてみると結構たくさんの録音を残しています。交響曲で言えば以下の4曲です。 チャイコフスキー:交響曲第2番 ハ短調 作品17 「小ロシア...

[2024-03-03]・・・ボッケリーニ(グルツマッヒャー編):チェロ協奏曲第9番 G.482(Boccherini:Cello Concerto No.9 in B flat major, G.482)

(Cello)アンドレ・ナヴァラ:ベルンハルト・パウムガルトナー指揮 ザルツブルク・モーツァルテウム・カメラータ・アカデミカ 1958年録音(Andre Navarra:(Con)Bernhard Paumgartner Camerata Academica des Mozarteums Salzburg Recorded on, 1958 )この録音のナヴァラは実に魅力的で、そのチェロの響きは聞くものをとらえて離しません。 比べるのもなんだかとは思うのですが、ハイドンとボッケリーニという全く同じ組み合わせでガスパール・カサドも相前後して録音していて、相前後してレコードがリリー...

[2024-03-01]・・・シューベルト:さすらい人幻想曲 ハ長調, D760(Schubert:Wanderer-fantasie in C major, D.760)

(P)ジュリアス・カッチェン 1956年12月3日~4日&1957年1月28日録音(Julius Katchen:Recorded on December 3-4, 1956 & January 28, 1957)カッチェンは音楽的にはサラブレッドとも言うべき環境の中で育ちました。 一族の大部分が音楽の先生や演奏家であり、弁護士だった父もアマチュアの域を超えるほどのヴァイオリニストだったそうです。そんな環境の中で、ピアニストだった祖母がカッチェンに...

[2024-02-28]・・・バルトーク:弦楽四重奏曲第3番, Sz.85(Bartok:String Quartet No.3, Sz.85)

ヴェーグ弦楽四重奏団:1954年7月録音(Quatuor Vegh:Recorded on July, 1954)前にも書いたことなのですが、私が初めてシャンドル・ヴェーグという名前と出会ったのは、ザルツブルグを本拠地とするモーツァルテウム・カメラータ・アカデミカを指揮したモーツァルトの初期交響曲やディヴェルティメント、セレナーデ等の録音でした。さらに...

[2024-02-26]・・・フォーレ:エレジー ハ短調 Op.24(Faure:Elegy, Op.24)

(Cello)ガスパール・カサド:イオネル・ペルレア指揮 バンベルク交響楽団 1960年5月録音(Gaspar Cassado:(Con)Ionel Perlea Bamberg Symphony Orchestra Recorded on May, 1960)このシューベルトとフォーレの作品を初めて聞いたときには流石に驚かされました。もちろん、カサド編曲となっていて、さらには指揮者とオーケストラも録音クレジットに記されているのですから伴奏のピアノがオーケストラに置き換わっていることは分かっていま...

[2024-02-24]・・・リムスキー=コルサコフ:スペイン奇想曲, Op.34(Rimsky-Korsakov:Capriccio espagnol in A major, Op.34)

カレル・アンチェル指揮:チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1964年12月録音(Karel Ancerl:The Czech Philharmonic Orchestra Recorded on December, 1964)人の日常というのは変わらないものです。私の場合、オーディオのシステムをスイッチ・オンにして音楽を聞くのは殆ど朝のあれこれの作業(洗顔、風呂掃除、朝食、洗濯ものを干す、朝刊を読む・・・等など(^^;)が終わってからお昼過ぎまでの間です。 現...

[2024-02-22]・・・グリーグ:ピアノ協奏曲 イ短調(Grieg:Piano Concerto in A Minor, Op.16)

(P)シェル・ベッケルント:オッド・ギュンター・ヘッゲ指揮 オスロ・フィルハーモニー管弦楽団 1964年発行(Kjell Baekkelund:(Con)Odd Gruner-Hegge Oslo Philharmonic Orchestra Published in 1964)この音源はアナログ・レコードからの板おこしなのですが、そのレコードはちょっとした曰くがあります。 と言っても大した話ではないのですが、随分と昔の話です。その頃はよく日本橋の中古レコード屋をめぐっていたのですが、今となっては記憶にも残ってい...

[2024-02-20]・・・リヒャルト.シュトラウス:歌劇「薔薇の騎士」より「ワルツ」(Richard Strauss:Waltzes (from Der Rosenkavalie))

エーリヒ・クライバー指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1934年5月録音(Erich Kleiber:Berlin Philharmonic Orchestra Recorded on May, 1934)1934年と言えば、まさに「ヒンデミット事件」の渦中に録音されたと言うことになります。 そして、そう言う時代背景があったからでしょう、直線的な音楽作りにスタイルを変えつつあったエーリヒがここでは目一杯に曲線を多用して音楽作りをしています。...

[2024-02-18]・・・バルトーク:弦楽四重奏曲第2番, Sz.67(Bartok:String Quartet No.2, Sz.67)

ヴェーグ弦楽四重奏団:1954年7月録音(Quatuor Vegh:Recorded on July, 1954)前にも書いたことなのですが、私が初めてシャンドル・ヴェーグという名前と出会ったのは、ザルツブルグを本拠地とするモーツァルテウム・カメラータ・アカデミカを指揮したモーツァルトの初期交響曲やディヴェルティメント、セレナーデ等の録音でした。さらに...

[2024-02-16]・・・バッハ:ヴァイオリン・ソナタ第5番 ヘ短調 BWV 1018(J.S.Bach:Violin Sonata in F minor, BWV 1018)

(Cembalo)ワンダ・ランドフスカ:(Vn)イェフディ・メニューイン 1944年12月20日録音(Wanda Landowska:(Vn)Yehudi Menuhin Recorded on December 20, 1944)ランドフスカは器楽奏者との共演はほとんど行わなかったようなのですが、その数少ない例外がこのメニューインとの共演です。 ここで紹介しているのは1944年12月20日のライブ録音です。 バッハ:ヴァイオリン・ソナタ第1番 ロ短調 ...

[2024-02-14]・・・ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第9番 イ長調, Op.47「クロイツェル」(Beethoven:Violin Sonata No.9 in A major, Op.47 "Kreutzer")

(Vn)ヤッシャ・ハイフェッツ:(P)ブルックス・スミス 1960年9月16&22日録音(Jascha Heifetz:(P)Brooks Smith Recorded on Septenber 16&22, 1960)ハイフェッツと言えば、どうしても彼の卓越したテクニック、いわゆる「名人芸」という事を抜きに語ることは出来ません。しかし、彼の録音を聞き続けてみれば、その名人芸はあくまでも「手段」であって、決して名人芸をひけらかすことだけを目的としたような演...

[2024-02-12]・・・ドヴォルザーク:序曲「オセロ」(Dvorak:Othello, Op.93)

ラファエル・クーベリック指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1946年10月1日~3日録音(Rafael Kubelik:Czech Philharmonic Recorded on October 1-3, 1946)クーベリックと言えば「中庸」と言うことがよく言われて、その評価に対しては微妙なところがあります。 しかし、こういう若い頃のフィルハーモニア管等との演奏を聞いてみると、そう言う雰囲気とは随分と異なる事に気づかされます。 クーベリックは...

[2024-02-11]・・・リムスキー=コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)

カレル・アンチェル指揮:ベルリン放送交響楽団 1957年1月23日&25日録音(Karel Ancerl:Berlin Radio Symphony Orchestra Recorded on January 23&25, 1957)人の日常というのは変わらないものです。私の場合、オーディオのシステムをスイッチ・オンにして音楽を聞くのは殆ど朝のあれこれの作業(洗顔、風呂掃除、朝食、洗濯ものを干す、朝刊を読む・・・等など(^^;)が終わってからお昼過ぎまでの間です。 現...

[2024-02-10]・・・モーツァルト:ピアノ・ソナタ第18(17)番 ニ長調 K.576(Mozart:Piano Sonata No.18(17) in D major, K.576)

(P)ワンダ・ランドフスカ:1938年1月14日&16日録音(Wanda Landowska:Recorded on January 12&14, 1938)ランドフスカと言えば、バッハをロマン主義的歪曲から救い出した演奏家として認知されています。 それだけに、彼女が最晩年に録音した一連のモーツァルト演奏を聞いたときには驚いてしまいました。それは、「自由自在」と言う言葉では言い表せないほどに、...

[2024-02-09]・・・バルトーク:弦楽四重奏曲第1番, Sz.40(Bartok:String Quartet No.1, Sz.40(Op.7))

ヴェーグ弦楽四重奏団:1954年7月録音(Quatuor Vegh:Recorded on July, 1954)前にも書いたことなのですが、私が初めてシャンドル・ヴェーグという名前と出会ったのは、ザルツブルグを本拠地とするモーツァルテウム・カメラータ・アカデミカを指揮したモーツァルトの初期交響曲やディヴェルティメント、セレナーデ等の録音でした。さらに...

[2024-02-08]・・・ディーリアス:イギリス狂詩曲「ブリッグの定期市」(Delius:Brigg Fair)

アンソニー・コリンズ指揮 ロンドン新交響楽団 1953年2月23日~2日5録音(Anthony Collins:New Symphony Orchestra of London Recorded on February 23-25, 1953)生粋のイギリス人指揮者というのは、なんだかイギリスの作曲家の作品を演奏し録音する事が一つの義務のようになっているように見えてしまいます。そして、なかにはビーチャムとディーリアスとか、ボールトとヴォーン・ウィリアムズのように、分かちがたく結び...

[2024-02-07]・・・ヨハン・シュトラウス2世:ワルツ「美しく青きドナウ」 op.314(Johann Strauss:The Blue Danube, Op.314)

エーリヒ・クライバー指揮 シュターツカペレ・ベルリン 1923年録音(Erich Kleiber:Berlin Staatskapelle Orchestra Recorded on 1923)とんでもなく古い録音なのですが、実に興味深い録音であることは間違いありません。 殆ど雑音の中からかすかに音楽が聞き取れるレベルではあるのですが、それでもエーリヒ・クライバーという稀代の大指揮者の姿を知る上では本当に貴重な録音です。 ...

[2024-02-05]・・・ドヴォルザーク:序曲「自然の王国で」(Dvorak:In Nature's Realm, Op.91)

ラファエル・クーベリック指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1946年10月1日~3日録音(Rafael Kubelik:Czech Philharmonic Recorded on October 1-3, 1946)クーベリックと言えば「中庸」と言うことがよく言われて、その評価に対しては微妙なところがあります。 しかし、こういう若い頃のフィルハーモニア管等との演奏を聞いてみると、そう言う雰囲気とは随分と異なる事に気づかされます。 クーベリックは...

[2024-02-03]・・・チャイコフスキー:交響曲第4番 ヘ短調, Op.36(Tchaikovsky:Symphony No.4 in F minor, Op.36)

ディミトリ・ミトロプーロス指揮 ミネアポリス交響楽団 1940年11月26日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on November 26, 1940)ミトロプーロスとチャイコフスキーという組み合わせはどう見ても相性が悪そうな気がします。しかし、調べてみると結構たくさんの録音を残しています。交響曲で言えば以下の4曲です。 チャイコフスキー:交響曲第2番 ハ短調 作品17 「小ロシア...

前のページ/次のページ

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)