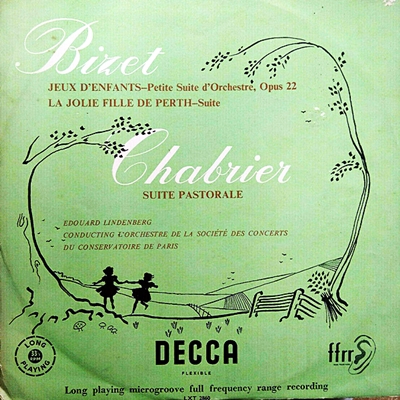

Home|エドゥアルド・リンデンベルグ(Edouard Lindenberg)|ビゼー:「美しきパースの娘」組曲(Bizet:JLa jolie fille de Perth Suite)

ビゼー:「美しきパースの娘」組曲(Bizet:JLa jolie fille de Perth Suite)

エドゥアルド・リンデンベルグ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1953年6月12日~25日録音(Edouard Lindenberg:The Paris Conservatoire Orchestra Recorded on June 12-25, 1953)

Bizet:JLa jolie fille de Perth Suite [1.Prelude: Aubade]

Bizet:JLa jolie fille de Perth Suite [2.Serenade]

Bizet:JLa jolie fille de Perth Suite [3.Marche]

Bizet:JLa jolie fille de Perth Suite [4.Danse bohemienne]

ビゼーの若書きの作品

ビゼーが28歳という若き時代の作品であり、彼が「カルメン」を書く8年ほど前の作品です。

オペラの原作はスコットランドを代表する小説家だったウォルター・スコットの「美しきパースの娘」であり、それに基づいて当時のパリでは有名な劇作家でもあったサン・ジョルジュと台本作家のジュール・アドゥニスが協力をして台本を作りあげました。

なお、このウォルター・スコットの「美しきパースの娘」は日本語訳が存在しないようなので、その内容はこの二人の台本作家による「美しきパースの娘」を頼りにするしかないのですが、サン・ジョルジュの作風は滑稽で軽いものが主であったオペラ・コミックが得意であったので、それがスコットランドの風土を背景とした原作とはかなりかけ離れている可能性は否定できません。

舞台は14世紀のパースの街で、手袋製造業者の娘である美しい娘カトリーヌをめぐって、ドン・ファン的な貴族であるロスセイ公爵と、彼女の恋人である素朴な村の若者ヘンリーが巻き起こすメロドラマ仕立てになっています。そのドラマの中にロスセイ公爵に匿われているジプシー(この前に別の作品でこの言葉を使うと、今は「ロマ」という言葉を使うべきだという指摘をいただきました。ご親切な忠告に感謝いたしますがこういう「言葉狩り」につながるような姿勢に無批判に従う事にはいささか疑問をもっていますので、敢えてこの言葉を尽かせていただきます。ご理解いただければ幸いです)の女王であるマブが、カトリーヌに言い寄る侯爵に嫉妬の炎を燃やすことでお話はいささか悲劇的な雰囲気をまといはじめるのですが、最後は聖バレンタインの祭の日に全ての誤解が解けてハッピー・エンドで終わります。

私が原作とこのオペラの間には乖離があるかもしれないと思うのは、このハッピー・エンドの終わり方にどうしても違和感を感じるからです。だいたいが、同じような物語でも舞台がスコットランドになると、その内容はより陰惨なものになります。その典型が「ロメオとジュリエット」でしょう。あれが、スコットランドをを舞台になると「ランメルモールのルチア」になります。

この「美しきペルトの娘」でも、最後にカトリーヌが正気を失ったままに狂乱すれば極めてスコットランド的だと思うのですが、それはいささか私の偏見に過ぎるのでしょうか。(^^;

なお、このオペラはパリのテアトル・リリック座で初演されそこそこの成功をおさめるのですが、結局は忘れ去られる作品の一つとなってしまいます。全曲版としては、おそらくジョルジュ・プレートルが録音したものくらいしか思いつきません。

しかし、ビゼーはこのオペラから4曲を選び出して管弦楽曲に仕立て直して組曲「美しきパースの娘」を書き上げました。ビゼーの若書きの作品ではあるのですが、幸いにしてこちらの方は今もビゼーを代表する作品として数多く演奏もされ、録音もされています。

そして、そのオーケストレーションの美しさには後のビゼーを思わせる片鱗が散りばめられています。

- 前奏曲

極限ともいえるピアニシモで始まる弦楽器のピッティカートとハープによって奏でられる冒頭部分から最後まで、静かな雰囲気で歌われます。 - セレナード

管楽器の伴奏を得てチェロが美しくセレナードを歌い上げます。 - 行進曲

ファゴットが歌う悲しげな旋律から始まるのですが、そこからクライマックスへと上りつめていく音楽にはスコットランドの荒涼たる大地を思わせる佇まいがあります。 - ジプシーの踊り

ビゼーが生涯好んだフルートが奏でる主題をハープが支えるというスタイルが早くもこの時期に顔を出しています。アンダンティーノからプレストへ、ピアニシモからフォルテシモへと言うダイナミックな動きは言うまでもなく、見事なオーケストレーションによる豊かな色彩感もまた魅力的です。

なお、この作品はバレエが大好きなフランスでは「カルメン」の終幕にバレエを挿入するときには慣習的に用いられてきました。

暖かくて気持ちが落ちつくような音楽

はてさて、今の時代に「エドゥアルド・リンデンバーグ」という名前を聞いて何か具体的なイメージを描ける人ってどれくらいいるのでしょうか。私の場合は、完璧に「Who are You?」でした。そして、こういうサイトを長くやっていて「有り難い」のは、聞いて終わりであれば「Who are You?」ですむのですが、何かを書かなければいけないという「枷」をはめられていますから、何とかして調べてみると言うことになります。おかげで、得たものも大きかったんだなあ・・・と、遠くを見つめる私であります・・・。(^^;

と言うことで、調べて分かったことは以下の通りです。

エドゥアルド・リンデンバーグは1908年に今のルーマニアで生まれ1973年にフランスのパリでなくなっています。

指揮の基本はヘルマン・シェルヘンに師事したようで、その後、指揮活動と同時に教育活動も行い、あの爆裂指揮者と誤解されることの多いコンスタンティン・シルヴェストリとは教師仲間だったようです。

そして、戦後は活動の拠点をパリに移し、モノラル期にはパリ音楽院管弦楽団やフランス放送国立管弦楽団、コンセール・パドルー管弦楽団を指揮していたようです。

さらに、このパリでも教育活動は続けていたようで、小澤征爾もこのリンデンバーグに学んでいたようです。

芸風は、実際に聞いてもらえば分かると思うのですが、この時代の流れに沿った明晰な表現を基本としているのですが、どこかほっこりとした雰囲気もあって、この時代のヨーロッパの地方都市にいそうな鷹揚な指揮者の一人という感じです。

つまりは、灰汁は強くはないけれども、暖かくて気持ちが落ちつくような音楽を安心して聞かせてくれる指揮者と言えるのでしょう。

そして、最近感じるのは、あまりにも多くの「オレが、オレが」という強い自己主張と、それを正当化するためのあれこれの言い訳に満ちた演奏を聞かされ続けてきたというか、自分でもそれがいいと思って聞き続けてきたと言うべきか、つまりはそう言う演奏に埋もれてきた後で60歳も超えてくると、なんだかこういう演奏に安心感を感じる自分に気づくのです。うーん、何とも回りくどく、結局は何を言いたいのか分からない物言いですみません。m(_ _)m

さらに有り難いのは、彼の録音はステレオ初期にエラートの廉価盤としてそこそこでまわっていたようなので、300円均一の中古レコードのコーナーでそこそこ発見できることです。

まあ、活力溢れる若い人には物足りなさを感じるかもしれませんが、こんな世の中ですからこういうほっこりとした演奏もたまにはいいのではないでしょうか。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2023-12-02:小林 正樹

- 以下のユングさんのお気持ちは痛いほど私には理解できまする!

>>・・そして、最近感じるのは、あまりにも多くの「オレが、オレが」という強い自己主張と、それを正当化するためのあれこれの言い訳に満ちた演奏を聞かされ続けてきたというか、自分でもそれがいいと思って聞き続けてきたと言うべきか、つまりはそう言う演奏に埋もれてきた後で60歳も超えてくると、なんだかこういう演奏に安心感を感じる自分に気づくのです。うーん、何とも回りくどく、結局は何を言いたいのか分からない物言いですみません。<<<

・・どうか懲りずに、よき音芸術の発掘をお願いいたします。でも健康第一です。

決して無理をなさらぬようにお願いいたします(これ本心です)!!!

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)