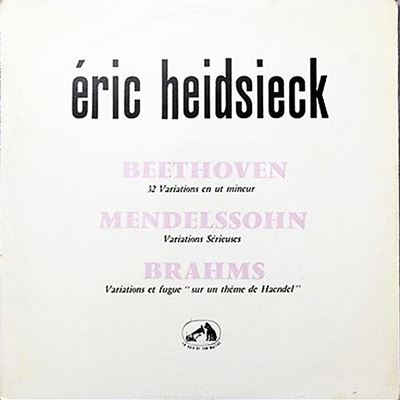

Home|エリック・ハイドシェック(Eric Heidsieck)|メンデルスゾーン:厳格な変奏曲 Op.54(Mendelssohn:Variations Serieuses, Op.54)

メンデルスゾーン:厳格な変奏曲 Op.54(Mendelssohn:Variations Serieuses, Op.54)

(P)エリック・ハイドシェック:1957年9月20日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n September 20, 1957)

Mendelssohn:Variations Serieuses, Op.54

「華麗な(Grandioses)」変奏曲とは一線を画したい

メンデルスゾーンの「厳格な変奏曲」作品54は、主題と17の変奏から成るピアノ曲で、1841年に作曲されました。19世紀前半に流行していた華麗で技巧的な変奏曲とは対照的に、バッハやベートーヴェンの作品に倣った対位法的な技法と荘厳で深い内容を目指した作品です。

一つ一つの変奏では、ピアノの技法を駆使して、荘厳、情熱的、ドラマチックなど、さまざまな性格と表現が追求され、それらが全体として一つの大きな作品を形成しています

この作品は1840年に開始されたベートーヴェン記念碑建立プロジェクトの一環として作曲されたもので、ベートーヴェンの晩年の変奏曲に影響を受けた形式と内容を持っています。豊かなピアノの技法と表現力によって、古典的な形式とロマン派的な感情が融合された作品です。

なお、メンデルスゾーンがこの作品に「厳格(Serieuses)」というタイトルをつけたのは、当時の流行だった「華麗な(Grandioses)」変奏曲とは一線を画したいという思いの表れです。

バッハの「ゴルトベルク変奏曲」やベートーヴェンの「ディアベリ変奏曲」のような、対位法的な構成と深遠な内容を持つ変奏曲を目指して作曲したことを示そうとしたものでしら。

文章の前後や細かい言い回しは変えましたが、すごいものです。

演奏への評価となると首をひねることが多いのですが、作品紹介のような「定まった内容」ならば十分利用する価値はあるようです。

ずいぶんと手間も省けるし…。

花の蜜に引き寄せられる蜂

ハイドシェックという名前には強い印象が残っています。それは、一度だけ彼のピアノを生で聞いたことがあり、その時の素晴らしい「響き」にすっかり感心させられたからです。

ピアノというのは基本的に打楽器なのですから、どれほどソフトなタッチで鍵盤を押しても、基本的にはハンマーが弦を叩くことには違いはないわけで、どうしても「打楽器」的な響きがしてしまうものです。

しかし、その時に聞いたハイドシェックのピアノからは、そう言う「打楽器」的な雰囲気は全く感じなくて、その柔らかくてふわりとした響きはピアノという楽器から紡ぎ出されているとは信じがたいものでした。

ハイドシェックと言えば一般的には「宇和島ライブ」が思い起こされる人が多いのかもしれません。

しかし、その録音を「さながら鬼神が乗り移ったような凄絶さ」などと言う決まり文句で絶賛するとある評論家の一文に接するたびに、自分の中では逆にハイドシェックは遠ざかっていきました。

しかし、そう言うつまらぬ呪縛から自由になって、もう一度ハイドシェックの音楽を若い頃から順番に、そして、いらぬ雑念は捨てて辿ってみれば、再び私の中でハイドシェックは近しいものになっていきました。

ハイドシェックという人はピアニストとしては実に恵まれた環境で育ちました。

彼はフランスでも有名なシャンパン醸造元(CHARLES HEIDSIECK)の御曹司として生まれ、両親はともに音楽家(父はマチュアのチェロ奏者、母はピアニスト)という環境で育ちました。そして、ハイドシェックの才能に気づいた両親は息子をコルトーに師事させ、その関係はコルトーが亡くなる1962年まで続くのです。

ハイドシェックは「ピアノを練習しなければ」との思いでピアノに向かうのではなく、自分はいつも花の蜜に引き寄せられる蜂のようにピアノに惹きつけられ、ピアノを演奏することこそが人生における最大の喜びだったと語っていました

彼は生活のためにピアノで成功し、そしてピアノを演奏し続ける必要はなかったのです。ですから、その演奏スタイルはどこまでも自分の喜びのために行うものだったのです。

ただし、好きなことをやっていて一流になれるような甘い世界でないことも否定しがたい事実です。

その直線的な造形と明晰なピアノの響きは面白いほどに、師であるコルトーとは真逆です。

コルトーから学んだものは何だったのだろうなどと思ってしまうのですが、そんな事は一切気にしないで、自分の信じることを好きなようにのびのび演奏しています。

それにしても、師であるコルトーはこ若き日のハイドシェックの演奏をどんな思いで聞いていたのでしょうか。

そういえば、ホロヴィッツは数少ない弟子たちに対して「オレのようにはなるな」と言っていました。

おそらく、コルトーもまた孫のような弟子の演奏をニコニコとしながら聞いていたことでしょう。

そして、ハイドシェックがコルトーから学んだのは、技術でもなければスタイルでもなく、ずいぶんといい加減な言い方で申し訳ないのですが、音楽というものの「ホント」だったのではないかと思います。

そう思えば、良き師を与えられたものです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)