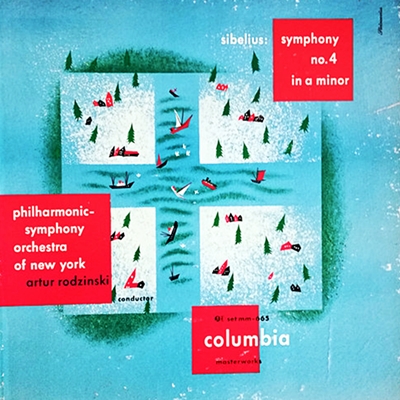

Home|ロジンスキー(Artur Rodzinski)|シベリウス:交響曲第4番 イ短調 Op.63(Sibelius:Symphony No.4 in A minor, Op.63)

シベリウス:交響曲第4番 イ短調 Op.63(Sibelius:Symphony No.4 in A minor, Op.63)

アルトゥール・ロジンスキ指揮:ニューヨーク・フィルハーモニック 1946年3月5日録音(Artur Rodzinski:New York Philharmonic Recorded on March 5, 1946)

Sibelius:Symphony No.4 in A minor, Op.63 [1.Tempo molto moderato, quasi adagio]

Sibelius:Symphony No.4 in A minor, Op.63 [2.Allegro molto vivace]

Sibelius:Symphony No.4 in A minor, Op.63 [3.Il tempo largo]

Sibelius:Symphony No.4 in A minor, Op.63 [4.Allegro]

本当に理解されているのでしょうか?

当時シベリウスの名声は固まっていましたから、聴衆の多くは期待をもって集まったと思われます。

しかし、実際に演奏された4番はとてつもなく晦渋な音楽であり、評論家も含めてどんなリアクションをとっていいものやら大いにとまどったそうです。

この初演時のとまどいこそが正直な反応なんだと思います。

なにしろ、冒頭から実に不気味な響きがします。そこには喉の腫瘍によって死の淵をのぞき込んだ恐怖が塗り込められていました。

この不気味な響きは、専門的に言うと隣り合う音同士がすべて全音となる4度の音程が引き起こしていて、それを三全音というそうです。

よく分からないので、Google先生に聞いてみるとこういう事でした。

例えば「ドーファ」を分析してみると、「ドーレ」が全音、「レーミ」が全音なのですが、「ミーファ」は半音となります。

つまり、隣り合う音どうしが全て全音になっていないので、これは「三全音」ではなくて、「完全4度」ということになります。

ところが、「ファーシ」を分析すると、「ファーソ」も「ソーラ」も「ラーシ」すべて全音になります。これが三全音です。

「完全4度」に対応する言い方をすれば「増4度」ということになります。

そして、この「三全音」の響きはルネッサンス時代から嫌われてきた響きでした。

「音楽の悪魔」とか「死の象徴」などと言われ、この響きを回避するためにフラットの調性が生み出されたとも言われています。

しかし、シベリウスはこの不気味な響きを意図的に使用しているのです。

おそらく、この交響曲全体を支配する何とも言えないいがらっぽい雰囲気はこの響きに負うところが大きいのです。

また、初期のシンフォニーを特徴づけていた息の長い美しい旋律は跡形もなく消えてしまい、変わって短い複数のモティーフが組み合わさることで音楽が形作られています。

ですから、20世紀の初頭にこんな音楽をいきなり聞かされたら戸惑うのは当たり前なのです。

ところが、シベリウス研究の権威であるセシル・グレイが、「最初から最後まで、余分な音符は一つとしてない」とのたまい、第7番と並ぶ最高傑作という御宣託もあって評価が固まったという経過があります。

へそ曲がりな私などは、「それなら、4番以外の交響曲のどの部分が余分な音符なのか教えてくれよ」と言いたくなるのですが、権威好きの日本人はそれ以後4番こそがシベリウスの最高傑作と言うことになりました。

でも、シベリウスが大好きな人でも、本音は4番が嫌いな人が多いですね。

証拠になるかどうかは分かりませんが、コンサートのプログラムで一番多く取り上げられるのは2番と1番でしょう。

おそらく4番はそんなに多くないはずです。。

でも、セシル・グレイ大先生はこう言っているんですね。

「この作品は官能的に訴えるものが全然ないから、通俗曲にはならないであろうが、少数の人々にとっては、シベリウスの最も偉大な作品となるであろう。彼はおそらくこれ以上のものを書かなかった。」

「少数の人々にとっては、シベリウスの最も偉大な作品となるであろう」なんて、実にくすぐる言葉です。馬鹿には分からないと言っているのですから、それが分かるオレってちょっと凄くない、という感じになれます。

まあここまで言われたら、へなちょこ評論家は恐れ入ってしまうでしょうね。

しかし、私はきっと馬鹿だからなのでしょう、どの演奏を聞いてもこの作品が好きになったことはありませんでした。

ちなみに、シベリウスは大好きです。

しかし、4番だけはどうしても駄目でした。

そんな私が初めて面白く4番を聞かせてくれたのは、ケーゲルの演奏です。

しかし、聞き終わってから、これはシベリウスの音楽ではなくて、ケーゲルの音楽だなと気づかされました。

ケーゲルという人は時に、強引に音楽をねじ曲げて自分の方に引っ張ってくるという力技を発揮しますが、このシベ4もその典型みたいな演奏でした。そして、そういう演奏で初めて面白く聞けたと言うことに、私とこの曲の相性がよく現れています。

しかし、最近になって一点だけ思いが変わっているのはケーゲルの演奏に対する評価です。

もしかしたら、この作品を本当に理解し共感していたのはケーゲルだけだったのかもしれません。

この作品ほど幸福感から縁遠い音楽はそんなに存在しないでしょう。

特に、この作品が生み出された時代というのが、未だに二つの世界大戦も核兵器の脅威も経験していない時代だったことを考えれば、この「虚無感」と「絶望感」は異形と言うしかありません。

そして、その深い絶望感がその様な社会的背景をもったものとしてではなく、全くの個人的な経験から発したものとして考えるならば、今も希有な存在であることは事実です。

おそらく、ケーゲルの演奏は日常的に聞くような音楽でないことは確かです。

一切の幸福感から切り離された、深い絶望と虚無を個人的体験として共有したのはこの二人だけだったのかもしれません。

ただし、この深い虚無感をシベリウスは乗り越えて再び此岸に帰ってきたのですが、ケーゲルは彼岸へと旅だっていきました。

その事が、彼の演奏をより悲劇的なものにしていることが、「強引に音楽をねじ曲げて自分の方に引っ張ってくるという力技」と感じた理由かもしれません。

しかし、さらに年を重ねると、こういう切り詰めた簡素な響きが少しずつ身に添うようになってきていることにも気づかされます。

逆に、マーラーのような音楽は五月蝿く感じられて、そこに手が伸びることはほとんどなくなっていることに気づくのです。

ただし、それを「進歩」だという気は全くありません。いや、それは「進歩」どころか、パワーの枯渇による「退歩」でしかない可能性の方が高いのです。

ただし、偉い先生というのはたいがい年寄りなので、若者であれば、年寄りは年寄り向きの音楽を高く評価すると言うことは頭の片隅留めておいた方がいいかもしれません。

ロジンスキーという男は妥協を許さない存在です。

ロジンスキーは1943年にニューヨーク・フィルの音楽監督というポジションを手に入れながらも、コンサート・マスターも含めて「血の粛清」を行ったために1947年に首になっています。しかし、ニューヨークを首になったあと、すぐにシカゴ響の音楽監督に就任しています。

普通なら、ニューヨークでの経験をもとに多少は学ぶのでしょうが、シカゴでも厳しい練習と楽員のリストラを行うのは変わらず、そのためにメンバーとの衝突もたびたびでした。

嘘か本当かははっきりしませんが、ロジンスキー自身も身の危険を感じて拳銃を忍ばせてリハーサルに臨んだといううわさも伝えられています。

そして、シカゴでも音楽的な妥協を許さなかったために最初の年から膨大な赤字を出して、わずか1年で首になっています。

とにかく、ロジンスキーという男は音楽面においては絶対に妥協を許さない存在だったのです。

ところが、そんなロジンスキーがシカゴを追われたときにシカゴ・トリビューンのキャシディが擁護したというエピソードが残っています。こちらは「噂」ではなくて「事実」です。

シカゴ・トリビューンのクラウディア・キャシディというのは伝説的な批評家で、シカゴで活動した指揮者のほとんどが彼女の激烈な酷評によって血祭りになっています。

そのもっとも手酷い洗礼を受けたのがクーベリックであり、シカゴに客演したショルティもかなり痛い目に遭っています。ですから、ショルティがシカゴの音楽監督を依頼されたときには、このキャシディがすでに引退していることを確認してから受諾したという話も伝わっているほどです。当然のことながら小澤が初めてシカゴ響に客演した時にも彼女は小澤をこき下ろしています。

そんなキャシディが珍しくも擁護する側にまわったのがロジンスキーだったのです。

お互いにトラブル・メーカーとしてのシンパシーがあったのかもしれませんが、もう一人攻撃の矛先が鈍かったのがフリッツ・ライナーだと知れば、彼女のスタンスも見えてこようかというものです。そして、そのことは同時にロジンスキーという指揮者のスタンスも見えてくるのです。

おそらく、キャシディがロジンスキーやライナーを高く評価したのは、音楽の構造を精緻に分析する力と、その分析した音楽の形を現実のものにするためには一切の妥協を許さない姿勢だったはずです。

私がロジンスキーの録音をそれなりに意識してはじめて聞いたのはチャイコフスキーの交響曲でした。

その時に、「不思議」な演奏だと思いながら、トスカニーニでもないし、セルやライナーでもない、やはり「ロジンスキー」という男ならではの「熱い音楽」があると思ったものでした。

そして、この「熱さ」ゆえにでしょうか、ロジンスキーのことを「彼はウエストミンスターにかなりの数の録音を遺しており、ディテールやニュアンスにこだわるよりは、スピード感や色彩感を優先させつつ、いわゆる爆演系の指揮を行なったことがうかがわれる。」などと書かれたりするのでしょう。

私はチャイコフスキーの録音が「爆演系」とは思いませんが、「ディテールやニュアンスにこだわるよりは、スピード感や色彩感を優先」しているというのはその通りだと思いました。

しかし、何でもかんでも「スピード感や色彩感を優先」していたのでは、あのキャシディが擁護するはずはないのです。

その事は、ショルティが彼女を恐れたことからして容易に察せられます。(ショルティファンの人ごめんなさい)

そうではなくて、ロジンスキーは、その音楽に「スピード感や色彩感」が重要だと思えばその様に造形しますし、逆に「ディテールやニュアンス」が大切だと思えばその様に造形するのです。

ですからロジンスキーの録音を幅広く聞いていけば、彼が「爆演系の指揮者」などではないことは誰もがわかるはずです。もっとも、そういうレッテル張りは一昔前にはやった「B級クラシック」などのなせることです。そういう「目新しさ」を売りにした「批評」によって、シェルヘンやジルヴェストリなんかも同じようなレッテルを張られたものでした。

ロジンスキーが強く求めたのは大袈裟な身振りは一切排して、表現の振幅を可能な限り小さくし、その狭い振幅の中におさめられているディテールやニュアンスの多様さ描き切ることでした。

ですから、ロジンスキーの音楽はその微妙なディテールやニュアンスが正確に再生できるかどうかによって、その評価は大きく変わってしまうような気がするのです。もしも、再生装置にその力がなければ、そう言う細部がノッペリと塗りつぶされてしまいますから、スタイリッシュであってもどこかモノトーンのつまらない演奏と聞こえるでしょう。

逆に、その部分がきちんと再生できれば、とりわけ弱音部おける微妙な光と影の交錯のような物が聞き取れるならばそれは実に魅力的な音楽となります。そして、彼がそのような絶妙なバランスを求めたがために、ニューヨークでもシカゴでも楽員に対して苛烈なリハーサルを課したのかもわかろうかというものです。

さらにもう一つ付け加えておけば、シカゴを追われた後に活動の拠点をヨーロッパに移し、さらにはウエストミンスターでの録音に臨んでは、アメリカ時代のような苛烈さは次第に後退していっているように聞こえます。

まあ、人間が丸くなったのか、もうこれ以上食い扶持を失うわけにはいかなかったのかはわかりませんが、それは否定できない事実のようです。

まあ、それはそれで面白い演奏ではありますが・・・。

妄言多謝!!m(_ _)m

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2025-02-16:世捨て人

- 久し振りに待望のイ短調交響曲のアップロード、感謝します。

これは、一言で言えば、分析的で鋭く突き詰めた演奏。好き嫌いを言えば、カラヤンのように演奏力の凄みも感じさせず、ゆったりと全体像を精緻に物語る演奏、ベルグルンドのように冬空の下で氷山をじっくりと彫琢していくような演奏の方が好みですが、こちらも悪くはありません。一瞬、突き詰めた感覚が、シューリヒトによるブルックナーを思い出させましたが、そちらは、もっと余裕があり、自在で自然な流れがあります。

この演奏のクオリティーは十分に高く、申し分ないと思いますが、何と無く隙も余裕も無い感じがします。オーケストラという肉体をばらばらに砕いて、血液と脳漿だけを徹底的に絞り出したような印象ですが、正確に追い詰めていっても、作品という相手が簡単に正体を現すわけでもない…モーツァルトもそうでしょうが、この作品の難しさを物語っているのかもしれません。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)