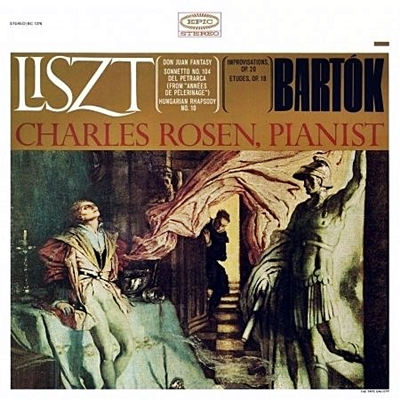

Home|チャールズ・ローゼン(Charles Rosen)|リスト:ペトラルカのソネット104番(Liszt:Deuxieme annee:Italie, S.161 Sonetto 104 del Petrarca)

リスト:ペトラルカのソネット104番(Liszt:Deuxieme annee:Italie, S.161 Sonetto 104 del Petrarca)

(P)チャールズ・ローゼン 1963年12月録音(Charles Rosen:Recorded on December, 1963)

Liszt:Deuxieme annee:Italie, S.161 Sonetto 104 del Petrarca

リストという不世出のピアニスとの有為転変が刻み込まれた音楽

まず始めに、全体をざっと概観しておきましょう。こういう規模の大きな作品集というのは、最初に概観しておくことがとても大切です。

- 第1年「スイス」:1835年から36年にかけて作曲(24才~25才)→19曲からなる「旅人のアルバム」として1842年に出版→「旅人のアルバム」をもとに追加・改訂・編集を行って全9曲からなる作品集として1855年に出版

- 第2年「イタリア」:1838年より作曲が開始され1839年にはほぼ完成(27才~28才)→1858年に出版

- ヴェネツィアとナポリ(第2年補遺):1840年に作曲(29才)→1859年(48才)に2曲を改訂、1曲を追加して完成→1861年に出版

- 第3年:大部分の作品が1877年に作曲(65才)→1883年に出版

つまりは、20代から60代にわたって書き続けたといわれればその通りなのですが、実態としては作品の大部分は20代に書かれた作品であり、最後の「第3年」だけがポツンと離れた60代の作品なのです。しかし、その20代の作品には30代から40代のリストの手が加えられているのです。

ですから、非常にザックリとした言い方をすれば、第1年「スイス」は若きリストの清潔でスッキリとした音楽が聴けます。しかし、その事は、リストの作品に名人芸がもたらす陶酔感を期待するムキにはいささか不満が残る作品と言うことになります。

それに対して第2年「イタリア」こそは、もっともリストらしい作品集だと言えるでしょう。「ヴェネツィアとナポリ(第2年補遺)」も第2年「イタリア」と同じテイストが貫かれています。

そして、第3年は晩年のリストに特徴的な宗教的・禁欲的な雰囲気で彩られています。

と言うことで、作曲年代だけに限ってみれば大きな隔たりが存在しているのですが、音楽としてはリストという不世出のピアニスとの有為転変が刻み込まれていることには確かなのです。

巡礼の年 第2年「イタリア」

マリーとの逃避行も一段落し二人の間には3人の子供が次々と生まれることになります。その内の一人が後にワーグナーの妻となる「コジマ」でした。

そんな幸福な日々の中で二人は1837年7月から39年11月にかけてイタリアに滞在します。

当然、このイタリア滞在は先の見えない絶望的な状況の中で行われたスイスでの逃避行とは全く異なるものでした。

リストはこのイタリア滞在において、ダンテの「神曲」や、ラファエロ、ミケランジェロの絵画など様々な芸術作品に触れる機会を得ます。そして、そこから得られたインスピレーションが新しい音楽を生み出す原動力となりました。

そして、この滞在中のローマにおいてリストは史上初めてとなる一人だけの演奏家によるコンサート、つまりは「リサイタル」を行います。(1839年3月8日)

ピアノのスーパーアイドルとしてのリストの地位はここにおいて不動のものとなるのです。

しかし、困難な中でのスイスへの逃避行がマリーとリストの絆を深めたのに対して、この恵まれたイタリア滞在は次第に二人の間に不和をもたらしはじめたのは皮肉と言えば皮肉でした。

- 婚礼:ラファエロの「聖母の婚礼」からインスピレーションを受けて作られた作品です。後のリストを予見させるような宗教的な音楽であり、ドビュッシーの「アラベスク」を予感させる音楽とも言われます。

- 物思いに沈む人:「メディチ家礼拝堂」におさめられているミケランジェロの彫刻(「夜」「昼」「夕暮」「曙」)からインスピレーションを得た作品だと言われています。第1番の宗教的な清澄さとは対照的に暗鬱な音楽になっていて、そこからは明らかに「死」というもののイメージが音楽化されています。後に、管弦楽曲「3つの葬送頌歌」の「夜」と題された第2曲へ改作されたことからも「死」との関連性が強くうかがえます。

- サルヴァトール・ローザのカンツォネッタ:カンツォネッタとは軽い気分の小さな歌曲のことで、第2曲の重さから聞き手を解放する上でこのような音楽が必要だと考えたのかもしれません。この作品だけが、イタリア滞在の10年後に書かれた作品であり、曲集としてまとめるときに追加されました。なお、ここで掲げられているサルヴァトール・ローザの詩は、現在ではボノンチーニ作とされています。

- ペトラルカのソネット第47番:ペトラルカはイタリア・ルネサンスを代表する叙情詩人です。このソネットでは「恋」にとらわれた心情が歌われていて、音楽もまた切々とした歌心に満ちたものとなっています。ピアノでいかにして「歌うか」が問われる音楽です。

- ペトラルカのソネット第104番:「恋」に落ちた喜びと苦しみの二面性を歌った作品なので、よりドラマティックな世界がえがかれています。音楽も必然的に劇的で規模も大きなものとなっていて、技術的にも冒頭の4小節からかなり難しい作品となっているそうです。

- ペトラルカのソネット第123番:「恋」の甘さを歌った作品なので、ここでもまたピアノで「歌う」事が強く求められる作品です。

- ダンテを読んで~ソナタ風幻想曲:「ダンテ・ソナタ」とも呼ばれることがある長大にして劇的な音楽です。リストはイタリア滞在中にダンテの叙事詩「神曲」を読み、そこからインスピレーションを得て生み出された音楽です。ダンテの「神曲」は「地獄篇」「煉獄篇」「天国篇」の三部から構成されているのですが、ここで描かれたのは疑いもなく「地獄」の世界です。ピアニストにとっても演奏することが極めて困難な難曲として有名な作品です。

一切の曖昧さなしにピアノを響かせる

チャールズ・ローゼンのメジャーな録音活動は1959年のラヴェル作品(「夜のガスパール」「クープランの墓」)からスタートしています。そして、60年代を中心にしながらまとまった録音を残すのですが、70年代にはいるとその数を減らし、その後はほとんど演奏活動だけになります。何度か来日して公演も行っていますし、なんと言ってもピアノ関係の著述を多く残す学者ですから、ピアノ畑の人にとっては馴染みある名前かもしれません。

しかし、聞き専の人は「録音」を通して演奏家と接することがベースになりますから、70年代半ばから殆ど録音を残していないと言うことは「死んだ」も同然です。

ローゼンは1927年生まれですから、59年にラヴェルで録音デビューしたときは32才です。

今の感覚から言えば随分「遅い」デビューなのですが、それはフランス文学で博士号を取って大学の先生になってしまったからです。

これが彼にとって回り道であったのかそうでなかったのか、そもそも彼の本業は言語学者なのかピアニストなのか著述業なのか、色々と判断に悩むのですが、80才を超えても来日をして公演も行っていたのですから、やはりピアニストであったのでしょう。

ただし、その来日公演の評判はあまりよろしくないようです。

テクニックの衰えは明らかであり響きも薄くて、曲が終わるたびに席を立つ人も少なくなかったと言う話も伝わっています。

しかし、彼が本格的に録音に取り組んでいた60年代の演奏を聴くと、ツボにはまると「凄い!」と思うものもが少なくありません。

それはホールの響きなどは一切取り込んでいないような、まるでピアノの中にマイクを突っ込んで録音したのではないかと思うほどの音作りなのです。

これは、考えようによっては非常に恐い録音の仕方です。なぜならば、そこでは一切の誤魔化しが許されないからです。

しかし、ローゼンのピアノはそう言う恐い状況などは一切気にすることなく、実に見事に弾ききっているのです。

最近になって久しぶりに彼のリストの録音を聞きなおしてみたのですが、まさに比喩としてではなく、事実としてすべての音が一切の曖昧さも誤魔化しもなしに弾き切っています。それは、どこか気の乗らない一連のショパン演奏とは大違いです。

どうやら、彼はロマン的な衣装をまとわせることにはあまり興味がわかないのですが、一切の曖昧さなしにピアノを響かせる事ですべて満たされる音楽になると俄然やる気が出るようです。

目の覚めるようなテクニックと、それを見事なまでの鮮やかさでとらえきった録音は見事としか言いようがありません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2024-05-18:アドラー

- 私の場合、リストのピアノ曲というと、演奏家はベルマンとかホロヴィッツ、シフラとか思い出し、作品は激しい曲を、あるいは、たとえ初めは穏やかでも途中から派手になる激しい曲をすぐに想像してしまいます。で、この演奏も、そうかな? と思いながら聞き始めたのですが、穏やかなままで、ピアノも落ち着いた美しい音色で、あれっ? もう終わり? という感想です。曲のことも知らないし、演奏家の比較もできないので、こんな単純な感想しか言えないのですが、落ち着いた、いい気分で聞けます。こういうのもリストにはあるんですね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)