Home|ヤッシャ・ホーレンシュタイン(Jascha Horenstein)|R.シュトラウス:交響詩「死と変容」, Op.24(Richard Strauss:Tod und Verklarung, Op.24)

R.シュトラウス:交響詩「死と変容」, Op.24(Richard Strauss:Tod und Verklarung, Op.24)

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮:バンベルク交響楽団 1954年9月録音(Jascha Horenstein:Bamberg Symphony Recorded on September, 1954)

Richard Strauss:Tod und Verklarung, Op.24

「暗黒から光明へ」というロマン派の思想が反映した作品

この作品について、シュトラウスは友人への手紙の中で、「極めて高い目標に向かって努力している一人の芸術家としての人間が死の瞬間をむかえるときの様子を交響詩で表現しよう」としたと述べています。

つまり、生きている間は実現できなかった芸術的理想が、死を迎えることによって永遠の宇宙の中で実現されるというモチーフを音にしようというのです。

正直言って、今の時代を生きる人間にとっては、そのあまりにも大仰な物言いはピンとくるものではないのですが、これがいわゆる19世紀のロマン主義というものなのでしょう。

なお、この作品のスコアの冒頭にアレクサンダー・リッターという詩人の詩が掲げられていますが、これは、作品の内容を聴衆に理解しやすくするために、シュトラウスが詩人のリッターに音楽を聞かせて書かせたものです。

もともとは、初演の祭にパンフレットのような形で聴衆に配布したらしいのですが、後に、リッター自身が作品の不十分さを感じて全面的に改定し、それがスコアに掲げられるようになったものです。

「暗から明へ」「暗黒から光明へ」というロマン派好みの分かりやすさに貫かれた作品だと言えますし、管弦楽法の達人と言われるようになるシュトラウスの腕がはっきりと感じ取れる作品となっています。

色濃く、味濃く描き出している

「メタモルフォーゼン」の録音を聞かされた時、あらためてホーレンシュタインと言う指揮者の凄さを再確認させられました。この作品は正確には「メタモルフォーゼン~23の独奏弦楽器のための習作」と題されていて、単純な弦楽合奏の作品ではありません。シュトラウスはヴァイオリン10名、ヴィオラ5名、チェロ5名、コントラバス3名の23名を指定していてスコアは23段です。

つまりは、この作品は弦楽器による23重奏曲であり、まさに精緻きわまる作曲技法が駆使されています。

そう言う大変な作品をいかにつながりが深く馴染みのあるオケとは言え、客演指揮で、さらには一発勝負のライブでここまでの音楽に仕立て上げるとは並み尋常な話ではありません。耳の良さとオケをコントロールする能力が優れているということなのでしょうが、ここにはシュトラウスがこの作品に込めた深い喪失の悲しみが慟哭のように描き出されています。そして、それでいながら23重奏曲という作品の構造が持つ強い緊張感のようなものが最後まで途切れることはないのです。

そして、その事は1954年の演奏にも1964年の演奏にも貫かれているのです。

音質的には1961年の方が良好で合奏の精度も上がっているように思うのですが、鬼気迫るような慟哭は圧倒的に1954年の録音の方に軍配が上がっています。

とは言え、何度も繰り返して恐縮ですが、これを一発勝負のライブで決めるというの指揮者だけでなくフランス国立放送管弦楽団のなみなみならぬ力量をも誉めないといけないでしょう。

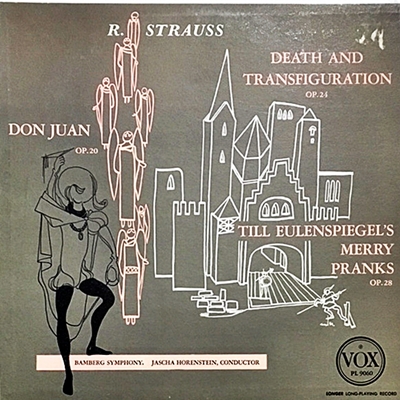

ちなみに、ホーレンシュタインは1954年に「死と変容」、「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」、「ドン・ファン」の3曲をVox Recordsでスタジオ録音しています。

これらもまたじっくりとしたテンポ設定で、さらには低声部を厚めに響かせることで色濃く、そして味濃く描き出しています。こういう演奏でリヒャルト・シュトラウスの音楽を聞かされると、「あー、これって後期ロマン派の音楽だったんだ」などと極めて当たり前のことを思い出させてくれます。

それほどに昨今の演奏は精緻なアンサンブルと引き替えに薄味な音楽になってしまっていることが多いのです。

なお、どうでもいいことですが、「死と変容」に関しては1961年のライブ録音が残っているのですが、オケの音よりもコンサートホールのざわめきの方が明瞭に入っているような感じの録音なので、これはあまり紹介する価値がないかもしれません。

まあ、それにしてもこういうリヒャルト・シュトラウスを聞かされると、私もまた彼を偉大な指揮者として推す一人として名乗りを上げたくなります。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)