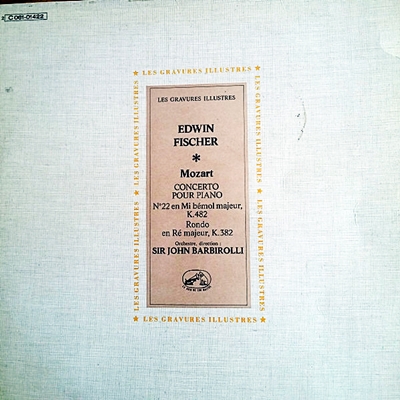

Home|エトヴィン・フィッシャー(Edwin Fischer)|モーツァルト:ピアノ協奏曲第22番 変ホ長調, K.482(Mozart:Piano Concerto No.22 In E-Flat Major, K.482)

モーツァルト:ピアノ協奏曲第22番 変ホ長調, K.482(Mozart:Piano Concerto No.22 In E-Flat Major, K.482)

(P)エトヴィン・フィッシャー:ジョン・バルビローリ指揮 バルビローリ室内管弦楽団 1935年録音(Edwin Fischer:John Barbirolli John Barbirolli Chamber Orchestra Recorded on 1935)

Mozart:Piano Concerto No.22 In E-Flat Major, K.482 [1.Allegro]

Mozart:Piano Concerto No.22 In E-Flat Major, K.482 [2.Andante]

Mozart:Piano Concerto No.22 In E-Flat Major, K.482 [3.Allegro (Rondo)]

当時の習慣に反してその場でアンコールが求められた

この作品は20番以降の協奏曲の中では、25番と並んで最も演奏される機会の少ない作品だといえるかもしれません。しかし、実際に聞いてみれば分かるように、今までの協奏曲と較べればはるかに長大な作品であり、オーケストラもフルート、1本に、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペットがそれぞれ2本、さらにはティンパニーも加わるという、交響曲とほとんど変わらない編成になっています。

そして、他者の作曲したオラトリオの幕間で初演されたのですが、その演奏会には120人の予約者があったのです。そして、注目すべきはハ短調で書かれた印象深い中間楽章(Andante)は大きな拍手を受け、当時の習慣に反してその場でアンコールが求められたのです。

つまりは、当時の「身分の高い人」達はモーツァルトの「短調の世界」を拒否していたわけではなかったのです。

そして、モーツァルトは、その「短調の世界」を最終楽章の」軽快なロンドで払拭することも忘れていませんでした。

何度も同じ事を繰り返しますが、ウィーンの「身分の高い人」達は決してモーツァルトの音楽そのものについて行けなくなったわけではないのです。

しかし、オランダ領の反乱やトルコとの戦争は次第にハプスブルグ帝国に影を落としはじめ、それに危機感を抱いた皇帝はそれまでの自由主義的な施策から抑圧的な政策に変更しはじめました。

そして、その影響は「身分の高い人」達にしてみれば見逃しに出来ない事態であり、彼らの多くは楽団を解散したり音楽家のパトロンを気取って等はいられなくなったのです。

モーツァルトの不幸は、彼がまさにその様な時代の狭間で生きなければいけなかったことにあったのです。

ウィーン時代後半のピアノコンチェルト

- 第20番 ニ短調 K.466:1785年2月10日完成

- 第21番 ハ長調 K.467:1785年3月9日完成

- 第22番 変ホ長調 K.482:1785年12月16日完成

- 第23番 イ長調 K.488:1786年3月2日完成

- 第24番 ハ短調 K.491:1786年3月24日完成

- 第25番 ハ長調 K.503:1786年12月4日完成

9番「ジュノーム」で一瞬顔をのぞかせた「断絶」がはっきりと姿を現し、それが拡大していきます。それが20番以降のいわゆる「ウィーン時代後半」のコンチェルトの特徴です。

そして、その拡大は24番のハ短調のコンチェルトで行き着くところまで行き着きます。

そして、このような断絶が当時の軽佻浮薄なウィーンの聴衆に受け入れられずモーツァルトの人生は転落していったのだと解説されてきました。

しかし、事実は少し違うようです。

たとえば、有名なニ短調の協奏曲が初演された演奏会には、たまたまウィーンを訪れていた父のレオポルドも参加しています。そして娘のナンネルにその演奏会がいかに素晴らしく成功したものだったかを手紙で伝えています。

これに続く21番のハ長調協奏曲が初演された演奏会でも客は大入り満員であり、その一夜で普通の人の一年分の年収に当たるお金を稼ぎ出していることもレオポルドは手紙の中に驚きを持ってしたためています。

この状況は1786年においても大きな違いはないようなのです。

ですから、ニ短調協奏曲以後の世界にウィーンの聴衆がついてこれなかったというのは事実に照らしてみれば少し異なるといわざるをえません。

ただし、作品の方は14番から19番の世界とはがらりと変わります。

それは、おそらくは23番、25番というおそらくは85年に着手されたと思われる作品でも、それがこの時代に完成されることによって前者の作品群とはがらりと風貌を異にしていることでも分かります。

それが、この時代に着手されこの時代に完成された作品であるならば、その違いは一目瞭然です。

とりわけ24番のハ短調協奏曲は第1楽章の主題は12音のすべてがつかわれているという異形のスタイルであり、「12音技法の先駆け」といわれるほどの前衛性を持っています。

また、第3楽章の巨大な変奏曲形式も聞くものの心に深く刻み込まれる偉大さを持っています。

それ以外にも、一瞬地獄のそこをのぞき込むようなニ短調協奏曲の出だしのシンコペーションといい、21番のハ長調協奏曲第2楽章の天国的な美しさといい、どれをとっても他に比べるもののない独自性を誇っています。

これ以後、ベートーベンを初めとして多くの作曲家がこのジャンルの作品に挑戦をしてきますが、本質的な部分においてこのモーツァルトの作品をこえていないようにさえ見えます。

その全人生にかけて、偉大な思考と気高い感情とを結び合わせるべく、努力せねばならない

ピアニストの一覧に「エトヴィン・フィッシャー」の名前がないのですが・・・、と言う指摘をいただきました。そんな馬鹿なことがあるわけなでしょうと思いながら確認したところ、本当に「エトヴィン・フィッシャー」の名前がなかったので、私の方が驚いてしまいました。20世紀におけるバッハやベートーベン、モーツァルト、シューマン、ブラームス等のドイツ正統派音楽の演奏家として絶対にその名前を逸してはいけないピアニストの名前がないとは、あってはならない欠落です。

そこで、調べてみたところ、ブラームスのヴァイオリン・ソナタなどの録音はアップしているのですが、カテゴリとしてはヴァイオリニストの「ジョコンダ・デ・ヴィート」の方にまとめていました。他にないのかと探してみたら、フルトヴェングラーと協演したベートーベンの「皇帝」があったのですが、何故かこれもフルトヴェングラーの方にまとめられていました。

そこで、取りあえずはベートーベンの方だけは「エトヴィン・フィッシャー」の方に移動させました。そんなわけで、かろうじて「ピアニストの一覧にエトヴィン・フィッシャーの名前がない」という大惨事(^^;は回避したのですが、彼の録音をほとんど今までアップしてこなかったという事実は覆りません。

そこで、取りあえずは彼のモーツァルト演奏を順次アップしていくことにしました。

何故ならば、フィッシャー自身が「モーツァルトほど純粋でむずかしい音楽はない。」と語ってたからです。そして、その難しさの理由として「それは子供にも弾けるからだ」と述べていました。

ある意味では、これほどモーツァルトの音楽の本質をついた言葉はないかもしれません。

フィッシャーの演奏を聞いていてまず感じるのは響きの美しさです。そして、その様な響きでもってある意味では厳格なスタイルを崩すことなく音楽を造形していきます。

それは技巧を前面に出すピアニズムとは最も遠いところにある演奏であり、同時に厳格なスタイルと言ってもいわゆる楽譜に忠実ななという錦の御旗をかかげるスタイルとも異なります。彼の演奏には自己を作品の中に没頭させる主観性が貫かれています。

彼はピアノを演奏するためには「その全人生にかけて、偉大な思考と気高い感情とを結び合わせるべく、努力せねばならない」と語っています。

まさにその言葉を実践した結果がこれら一連のモーツァルト演奏には貫かれています。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2023-05-14:クライバーファン

- の演奏は好きです。テンポが後年の54年演奏より速くてよいです。フィッシャー作?のカデンツァも良いですね。フィッシャーは、ハイドンのピアノ協奏曲や、シューマンの幻想曲、ブラームスのピアノ・ソナタ3番、ベートーヴェンの作品111のソナタも録音してるので、いろいろ聞いています。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)